慈観寺の隣には妙宣寺と艮神社がありますが、

早く千光寺に参拝したかったので後回しにして、

千光寺山ロープウェイ乗り場へ。

艮神社の前に乗り場があります。

所在地:広島県尾道市東土堂町20-1

料金:(片道)大人320円、小児160円(往復)大人500円、小児250円

片道だけロープウェイを利用。

帰りは歩きという観光客が多いようですね。

天寧寺の三重塔が見えます。

後で行くので楽しみ。

艮神社の本殿が真下に。

ドローンならともかく、

本殿の上を自分の目で見れるのは貴重です。

ゆっくりロープウェイは頂上へ近づく。

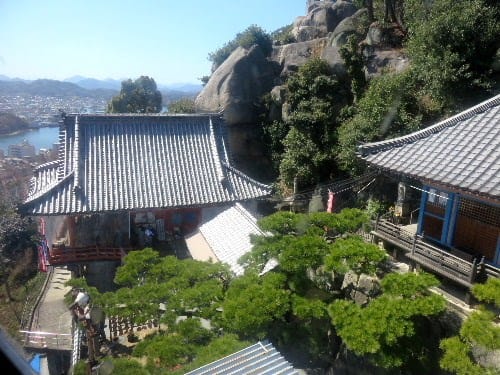

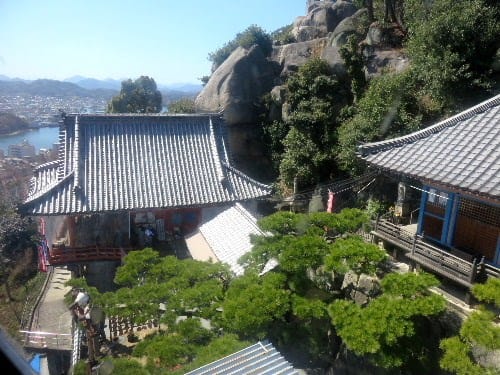

千光寺の象徴である玉の岩が見えてきました。

この角度から見るのがロープウェイならではですね。(^^

千光寺の本堂を通り過ぎていきます。

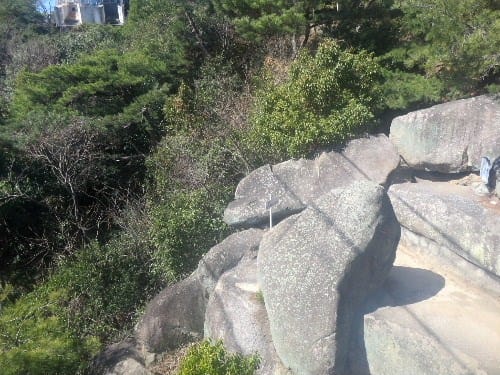

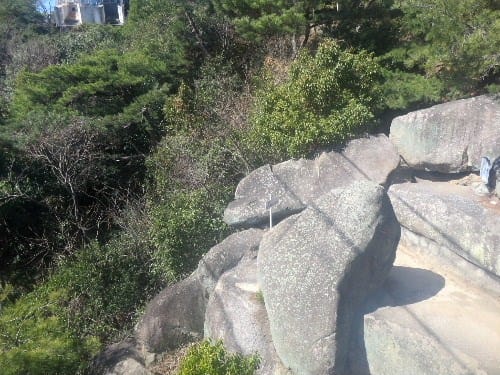

鎖場があるくさり山という巨石群が見えます。

鎖場を登りたい気持ちはあるが、

実は一週間前に酷い寝違いを起こしてしまい、

ついには右肩まで痛めてしまったんですよね。

まだまだ完調では無いので回避した方が無難だな。

よくこんな場所に建てるよね。

文学のこみちの岩場のようです。

山頂駅に到着。

楽チンでいいわ。(^^

頂上は千光寺公園となっており、

展望台や売店があり観光客が多い。

確かに素晴らしい風景です。

尾道に来たなら必ず訪れなければならないと断言する。

とはいえ、目的が千光寺参拝なので、

公園は2分程で退散し、文学のこみちを歩き千光寺へ。

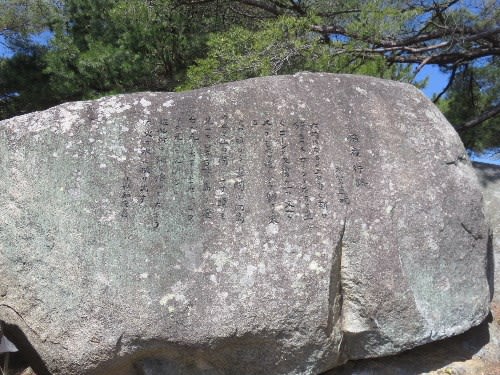

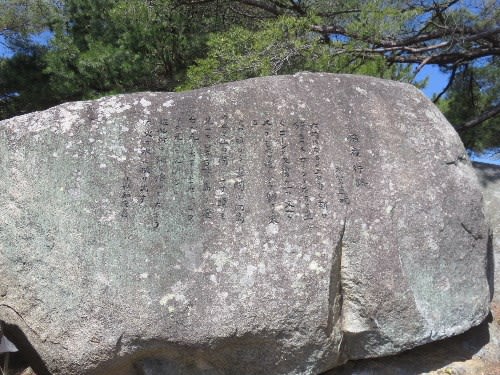

文学のこみちは道沿いの自然の巨石に尾道ゆかりの作家・詩人等、

文化人らによる作品を刻んだ25基の石碑があり、

それらを見ながら進むと千光寺に行けます。

ただ、千光寺までの案内板はあるけど、

この先を進んでいいのかイマイチよく分からない。

このあたりはもうちょっと改善して欲しい。

【正岡子規】

【十返舎一九】

【文学のこみち】

このような巨石の間をくぐる所もあります。

ロープウェイが近いです。

【志賀直哉】

とりあえず有名どころはパシャリ。

あと松尾芭蕉があるようですが見つけられず。

【尾道水道】

休憩がてら景色を楽しむ。(^^

【大明神】

勝七大明神等三つの大明神が祀られていました。

【石段】

どうやら千光寺に着いたようです。

続きは後ほど。

早く千光寺に参拝したかったので後回しにして、

千光寺山ロープウェイ乗り場へ。

艮神社の前に乗り場があります。

所在地:広島県尾道市東土堂町20-1

料金:(片道)大人320円、小児160円(往復)大人500円、小児250円

片道だけロープウェイを利用。

帰りは歩きという観光客が多いようですね。

天寧寺の三重塔が見えます。

後で行くので楽しみ。

艮神社の本殿が真下に。

ドローンならともかく、

本殿の上を自分の目で見れるのは貴重です。

ゆっくりロープウェイは頂上へ近づく。

千光寺の象徴である玉の岩が見えてきました。

この角度から見るのがロープウェイならではですね。(^^

千光寺の本堂を通り過ぎていきます。

鎖場があるくさり山という巨石群が見えます。

鎖場を登りたい気持ちはあるが、

実は一週間前に酷い寝違いを起こしてしまい、

ついには右肩まで痛めてしまったんですよね。

まだまだ完調では無いので回避した方が無難だな。

よくこんな場所に建てるよね。

文学のこみちの岩場のようです。

山頂駅に到着。

楽チンでいいわ。(^^

頂上は千光寺公園となっており、

展望台や売店があり観光客が多い。

確かに素晴らしい風景です。

尾道に来たなら必ず訪れなければならないと断言する。

とはいえ、目的が千光寺参拝なので、

公園は2分程で退散し、文学のこみちを歩き千光寺へ。

文学のこみちは道沿いの自然の巨石に尾道ゆかりの作家・詩人等、

文化人らによる作品を刻んだ25基の石碑があり、

それらを見ながら進むと千光寺に行けます。

ただ、千光寺までの案内板はあるけど、

この先を進んでいいのかイマイチよく分からない。

このあたりはもうちょっと改善して欲しい。

【正岡子規】

【十返舎一九】

【文学のこみち】

このような巨石の間をくぐる所もあります。

ロープウェイが近いです。

【志賀直哉】

とりあえず有名どころはパシャリ。

あと松尾芭蕉があるようですが見つけられず。

【尾道水道】

休憩がてら景色を楽しむ。(^^

【大明神】

勝七大明神等三つの大明神が祀られていました。

【石段】

どうやら千光寺に着いたようです。

続きは後ほど。