持っているのに持っていない。

永遠にそれを持つことは出来ない。

物は生き続け、

人はその前に無力だ。

物は問う。人よ、私はあなたの物なのか。

否。

物よ、あなたは自由だ。

私ごときが所有できるものではない。

私はあなたの永遠を瞬時でも感じたくて、

あなたを腕に囲っているだけだ。

持っている錯覚にしばし満たされているだけだ。

だから、あなたは限りなく自由だ。

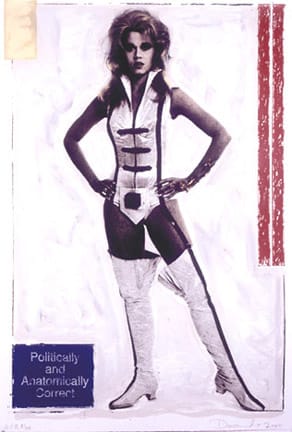

(画像:瓢池園。ノリタケがnoritakeとなる前のノリタケ。その美しさは大倉へと受け継がれたか。)あんまり別嬪に撮れておりません。上手に撮れたら差し替え予定です。

余談。今日よりお仕事。「I have」の雑感はいつかまた。

永遠にそれを持つことは出来ない。

物は生き続け、

人はその前に無力だ。

物は問う。人よ、私はあなたの物なのか。

否。

物よ、あなたは自由だ。

私ごときが所有できるものではない。

私はあなたの永遠を瞬時でも感じたくて、

あなたを腕に囲っているだけだ。

持っている錯覚にしばし満たされているだけだ。

だから、あなたは限りなく自由だ。

(画像:瓢池園。ノリタケがnoritakeとなる前のノリタケ。その美しさは大倉へと受け継がれたか。)あんまり別嬪に撮れておりません。上手に撮れたら差し替え予定です。

余談。今日よりお仕事。「I have」の雑感はいつかまた。