別々の姓のまま婚姻関係を持つことができる「選択的夫婦別姓制度」をめぐり、推進派の千葉景子法相と慎重派の亀井静香郵政改革・金融相がさや当てを演じている。千葉氏はあくまで来年1月召集の通常国会で民法改正案提出を目指す構えだが、早くも閣内不一致が露呈している。

発端は、亀井氏が14日に行った記者会見。夫婦別姓について亀井氏が「姓が別でなければならないという心理がよく分からない」と疑問をはさんだのに対し、千葉氏は16日の記者会見で「逆に、そっちの心理が分からないという方もいる」と反撃してみせた。

千葉氏には福島瑞穂消費者・少子化担当相が同調している。一方、平野博文官房長官も16日の記者会見で「広く国民が議論するプロセスを経て決めなければならない」と述べ、民法改正案の国会提出までには時間がかかるとの認識を示すなど、閣内の意見はバラバラのようだ。

基本的には合意形成を重視する立場ですから、反対を押し切って物事を決定するようなやり方には内容の如何に関わらず賛成できないわけです。しかるに担い手が自民党であるか民主党であるかで態度が変わる人もいるもので、例えば八ツ場ダムを巡るネット世論にはその辺が顕在化しているような気がしないでもありません。自民党が反対派の意見を全く省みなかった時は憤りを露わにしていた一方で、立場が変わって自分の支持政党が反対の声に晒される段になると、その反対派の声は聞くに値しないとばかりに切り捨てようとする、こういう立場を取る人も決して珍しくないですから。

ただ私にしても常に首尾一貫としていられるわけでもなくて、中には異論があっても先に進めるべきではないかと思う場合はあります。死刑廃止とか、冒頭の引用で問われている「選択的夫婦別姓制度」等がそうですね。この辺は法案が可決されたとしても、誰かが傷つくわけではありませんし(勝手に傷つく人はいるでしょうけれど!)。世論の支持は得られなくとも内閣そのものの支持率が高い内に、政策単位で見れば支持率の低いものを成立させてしまうのも1つの方法ではないかと思うわけです。まぁ、気に入らない法案が内閣への支持(議席数)を背景に成立させられるとなると反対するわけですから、我ながら矛盾した願望ではあるのですが。

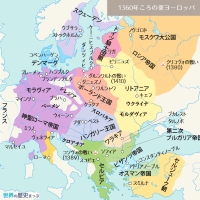

……で、夫婦別姓について亀井氏が「姓が別でなければならないという心理がよく分からない」と疑問をはさんだそうです。じゃぁ逆に「姓が同じでなければならないという心理」を説明してくれとしか言いようがありません。ほら、北条政子とか日野富子とかを思い起こしてください、彼女たちは源政子でもなければ足利富子でもないわけです。夫婦別姓なんてのは近代になってから作られた伝統であって、せいぜいが万世一系神話よりちょっと長い程度の歴史しかありません。夫婦同姓でなくとも何ら問題がない時代の方がずっと長かったのですから、選択的夫婦別姓なんて大したことはないですって。

そう言えば現代では女性が男性の姓に合わせるのが圧倒的多数を占めるわけですが、昔(真性保守な人にとって理想の時代である戦前辺り)はどうだったんでしょうね。例えば湯川秀樹のお兄さんは小川芳樹とか貝塚茂樹とか兄弟で姓が違うわけですが、この辺は秀樹と茂樹が婿入りして女性側の姓に合わせたからです。この辺は「家を継ぐ」意識の強い上流階級に限られたことだったのでしょうか、昨今では田中直紀参院議員くらいしか思い当たらないのですが、ともあれ女性の方の姓を名乗るケースは減っているような気がします。夫婦別姓の問題が何となく女性の問題に見えるようになっているのは、その辺の絡みもあるでしょうか。

引用記事でも触れられているように閣内の意見はバラバラ、国民新党との間だけではなく、民主党内でも必ずしも意思統一ができているものでは無いわけです。実際、選挙前には夫婦別姓の見送りという動きもありました(参考)。幸いにして選択的夫婦別姓もマニフェストに載せる結果に落ち着いたようですが、党の勢いがある内に可決させておかないと「民意」によってお流れになってしまう可能性も高いような気がします。例えばほら……

鳩山首相は15日夕、民主党の衆院選のマニフェスト(政権公約)の実現とその財源としての赤字国債増発について、「『マニフェストの実現より、国債をこれ以上発行してはいけない』と国民の意思として伝えられたら、そういう(公約を見送る)方向もある」と述べた。

赤字国債発行への批判が強まれば、一部の公約の実現を見送ることもあり得るとする考えを示したものだ。首相官邸で記者団の質問に答えた。

民主党の公約の中には実現して欲しくないものも多々ありますので、公約だからと言って何が何でも実行に移されたら困る側面も否定はしません。内容次第で「公約を守れ」と要求したり「公約に縛られるな」と批判したり、良く言えば是々非々、悪く言えばダブスタの態度を私も取ることが出てくるような気がします。その辺はさておくにせよ、鳩山首相曰く「国民の意思として伝えられたら、そういう(公約を見送る)方向もある」と。う~ん、これは国債発行が必要な場合に限ったことなのでしょうか。

何が何でも公約を実現するべきとは思いませんが、かと言って揺れ動く民意に振り回されて二転三転するのも好ましくありません。時には政策を修正するのが好ましいこともありますが、最近は民意に今ひとつ信頼が置けませんからね。そこで選択的夫婦別姓はどうなるのでしょうか、もたもたしていると反対の世論の方が盛り上がってくる、その時に民主党の支持率が低下傾向なら「国民の意思として伝えられたら、民法改正を見送る方向もある」みたいなことを言い出しても、何ら不思議ではないわけです。一部の民主党原理主義者の希望的観測とは裏腹に、「ぶれる」実績には事欠きませんし。

余談ですが、かの阿比留瑠比大先生は、ご自分のブログで

>夫婦別姓については、特に働く女性から要望が強いことは承知していますし、私の周囲(社内)の女性からも、それを望む声があります。ただ、私は個人的な体験もあり、これには慎重です。この問題は、大人の側の論理ばかりが強調されていて、子供の視点が欠け落ち気味だとも感じています。

とお書きになっています。

http://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/1249889/

阿比留氏の教育問題についての態度などを見ていると、「子供の視点」なんかに彼が興味関心があるようにはとても思えないんですけどね(失笑)。

男系にこだわるのはむしろ(中国や朝鮮といった)大陸的な発想のようですけど、それを「真似する」のは右な人々にとってプライド的にどうなのかな、と思う今日この頃です。

あと、貝塚茂樹の「史記」は面白い本だと思っていたのですがまさか湯川秀樹と兄弟だったとは夢にも思っていなかった私です。

あびるんに「子供の視点」なんて語られても、肩をすくめるほかないですね。その辺は最低賃金の引き上げを巡ってネオリベ論者が中小企業の経営を心配する(フリをする)のと同じようなものなのでしょうか。本当は心配なんてしていないくせに、よく言いますよね。

明治以前の著名人を見ますと、婿入りは珍しくないんですよね。「家」を継ぐ発想の方が強いからでしょうか。それが最近はDNA、DNAと喧しくなってきた、それが男系へのこだわりとも結びついてきたのかも知れません。日本の元々の伝統よりも、割と新しい時代の「作られた伝統」が、不思議と右よりの人に好まれているんですよね。

歴史的に見ても、日本の古代では卑弥呼、推古天皇。近代でも女性の「王」が実権を握っていたことは枚挙に暇がありません。ロシアのエカテリーナとか清朝の西太后とか。現代ではインディラガンジー、アキノ、クマラツンガ、ペロン、アロヨ、メルケル・・・

「同姓」からちょっと脱線しましたが、同姓でないことによる不都合は考えられません。なんと言っても世界に冠たる(笑)戸籍制度があるのですから、単に別姓で記載すれば相続などの問題も生じません。

「心理がわからない」程度の認識で法律を変えることに躊躇するのは、政治に携わる者の器ではありませんね。

この点では中国は完全に別姓ですね。由来は知りませんが、それで問題が起こったという話は聞いたことがありませんが。

結局「慎重派」とは作られた伝統にしがみついているだけなんですよね。別姓でも特に問題はないのですが、同姓にこだわるのは単に個人の好き嫌いの領域でしょう。一応は「それっぽい」理由付けを出してくるかも知れませんけれど。

私の性格が気楽になりすぎる面もありますが、苗字で関わり方が変わるのではなく、言動次第できちんと変えていくことを大切にしたいことがその理由にあります。

また、苗字にこだわると出自とか差別的な方向に行ってしまうことが怖いこともあります。

そういう気持ちを殺すためにもそうしていきたいという思いがあります。

どうしても、苗字を変えられない時もあるでしょうし、その辺りは夫婦同士の問題で何とかという気がします。

夫婦別姓が気に入らないのは隣国が別姓にしていることがあると思います。

彼らの言動が些細なことでも気に入らない人々は相変わらずいますから、その嫌悪を隠すために「夫婦別姓が日本の伝統や家庭の崩壊を招く」ということにしたいのでは、と思います。

あははは、隣国との兼ね合いもありますか。その筋の人だったら不必要なまでに意識していそうですからねぇ。夫婦別姓は隣国だけじゃないわけですが、その辺には目もくれない連中でしょうし。