先日、BS放送の某局で那珂川を遡る旅番組をやっていた、那珂川というのは、僕にとって懐かしい那須岳を源流とし、栃木県から茨城県を流れ、大洗町あたりで太平洋に注ぐ一級河川のことである。この番組の中で、那珂川に伝わる水戸藩の水府流水術が紹介されていた。水府流水術というのは、あの水戸の御老公・光圀公の時代に水戸藩で始まったという古式泳法である。

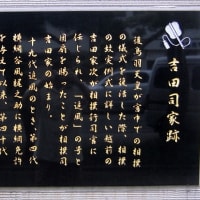

その水府流と同じような長い歴史を持つのが肥後熊本藩の小堀流踏水術。肥後細川家初代の忠利公は、小倉から熊本に移封された翌年の1633年、江戸から甲州浪人河井半兵衛を游ぎの師範として迎え、白川八幡淵で藩士の游ぎの指導にあたらせたと伝えられる。八幡淵というのは、白川右岸の小旛八幡宮(おばたはちまんぐう)の裏手にあったことからこの名で呼ばれるようになった。実はこの小旛八幡宮も、八世紀初期に創建されたものの、戦国時代の兵火によって荒廃していたが、忠利公が熊本に入国してすぐに再興させたと伝えられる。

現在、架け替え工事が進む子飼橋の上流100㍍ほどのところにある八幡淵は、水練の拠点でもあったが、夏は近くの済々黌の生徒たちなどの絶好の川遊びの場でもあった。

その水府流と同じような長い歴史を持つのが肥後熊本藩の小堀流踏水術。肥後細川家初代の忠利公は、小倉から熊本に移封された翌年の1633年、江戸から甲州浪人河井半兵衛を游ぎの師範として迎え、白川八幡淵で藩士の游ぎの指導にあたらせたと伝えられる。八幡淵というのは、白川右岸の小旛八幡宮(おばたはちまんぐう)の裏手にあったことからこの名で呼ばれるようになった。実はこの小旛八幡宮も、八世紀初期に創建されたものの、戦国時代の兵火によって荒廃していたが、忠利公が熊本に入国してすぐに再興させたと伝えられる。

現在、架け替え工事が進む子飼橋の上流100㍍ほどのところにある八幡淵は、水練の拠点でもあったが、夏は近くの済々黌の生徒たちなどの絶好の川遊びの場でもあった。