新羅にも王朝の変化があったのではないか、と推測しました。

新羅が伽倻を併合し伽倻諸国(または加羅諸国)は滅んだことになっています。

しかし、金庾信(きむゆしん)が金官伽倻の出身だということで、もしかすると、考えたからです。

日本が新羅の歴史を取り入れるとすると、全くありえないような話ですが、もし、新羅の王家が伽倻、すなわち任那と関連するであろう国の王家につながる金庾信(きむゆしん)の系統に変化していたならば、あるかな・・・ 中断。

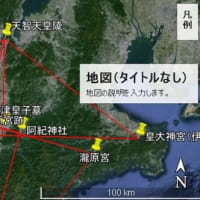

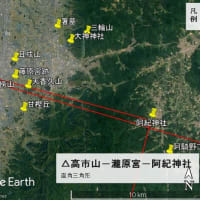

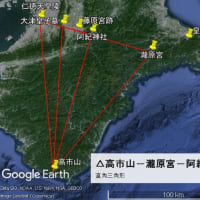

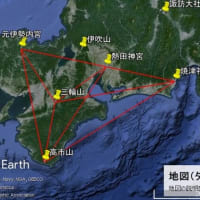

まるっきりまとまりませんので、苦しまぎれに太白山の位置関係をやります。

仙台に太白山があります。

また、諸塚山も太白山と名づけられました。

白頭山ももともとは太白山のはずです。

これらは何度もみてきました。

さらに、韓国にもテペク(太白)山があります。

このテペク(太白)山の位置は、はっきりしなかったこともあり、新羅関係だから関係ないと思い込んでいたために、検討したことはあった気がするのですが、気に留めなかったようです。

しかし、新羅の歴史記述と日本の歴史記述が重なることがあるならば、関連付けられてもおかしくありません。

仙台・太白山

北緯38度14分08.25秒、東経140度48分07.61秒

大韓民国・テペク(太白)山

北緯37度05分46.75秒、東経128度54分58.26秒(たぶん、ここではないかと・)

諸塚山

北緯32度38分04.06秒、東経131度17分14.06秒

仙台・太白山→大韓民国・テペク(太白)山

Ⅰ266°47′20.09″ Ⅱ79°30′32.95″ Ⅲ1,055,537.537(m)

仙台・太白山→諸塚山

Ⅰ237°06′43.71″ Ⅱ51°34′49.90″ Ⅲ1,063,279.506(m)

諸塚山→大韓民国・テペク(太白)山

Ⅰ337°01′00.99″ Ⅱ155°39′37.31″ Ⅲ540,332.432(m)

仙台・太白山での角度

266°47′20.09″-237°06′43.71″=29°40′36.38″≒29.6768度

諸塚山での角度

360°-337°01′00.99″+51°34′49.90″=74°33′48.91″≒74.5636度

大韓民国・テペク(太白)山での角度

155°39′37.31″-79°30′32.95″=76°09′04.36″≒76.1512度

頂角30度、底角75度の二等辺三角形になるのではないでしょうか。

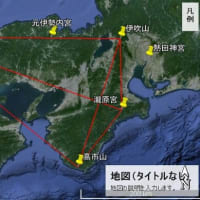

でも写真はあまり二等辺三角形には見えないです。球面のせいでしょうか。

新羅が伽倻を併合し伽倻諸国(または加羅諸国)は滅んだことになっています。

しかし、金庾信(きむゆしん)が金官伽倻の出身だということで、もしかすると、考えたからです。

日本が新羅の歴史を取り入れるとすると、全くありえないような話ですが、もし、新羅の王家が伽倻、すなわち任那と関連するであろう国の王家につながる金庾信(きむゆしん)の系統に変化していたならば、あるかな・・・ 中断。

まるっきりまとまりませんので、苦しまぎれに太白山の位置関係をやります。

仙台に太白山があります。

また、諸塚山も太白山と名づけられました。

白頭山ももともとは太白山のはずです。

これらは何度もみてきました。

さらに、韓国にもテペク(太白)山があります。

このテペク(太白)山の位置は、はっきりしなかったこともあり、新羅関係だから関係ないと思い込んでいたために、検討したことはあった気がするのですが、気に留めなかったようです。

しかし、新羅の歴史記述と日本の歴史記述が重なることがあるならば、関連付けられてもおかしくありません。

仙台・太白山

北緯38度14分08.25秒、東経140度48分07.61秒

大韓民国・テペク(太白)山

北緯37度05分46.75秒、東経128度54分58.26秒(たぶん、ここではないかと・)

諸塚山

北緯32度38分04.06秒、東経131度17分14.06秒

仙台・太白山→大韓民国・テペク(太白)山

Ⅰ266°47′20.09″ Ⅱ79°30′32.95″ Ⅲ1,055,537.537(m)

仙台・太白山→諸塚山

Ⅰ237°06′43.71″ Ⅱ51°34′49.90″ Ⅲ1,063,279.506(m)

諸塚山→大韓民国・テペク(太白)山

Ⅰ337°01′00.99″ Ⅱ155°39′37.31″ Ⅲ540,332.432(m)

仙台・太白山での角度

266°47′20.09″-237°06′43.71″=29°40′36.38″≒29.6768度

諸塚山での角度

360°-337°01′00.99″+51°34′49.90″=74°33′48.91″≒74.5636度

大韓民国・テペク(太白)山での角度

155°39′37.31″-79°30′32.95″=76°09′04.36″≒76.1512度

頂角30度、底角75度の二等辺三角形になるのではないでしょうか。

でも写真はあまり二等辺三角形には見えないです。球面のせいでしょうか。