いま、東京ステーションギャラリーでは「みちのくのいとしい仏たち」展が開催されていて(2月12日まで)、北東北(岩手・青森・秋田)の「仏師でも造仏僧でもない、大工や木地師の手による」民間仏が素朴でほんわかとした佇まいを見せてくれています(記事)が、そうしたいわばローエンドの仏さんたちとは対照的な、平安時代後期のハイエンドの仏さん たちが、これまた東北からドカっ

たちが、これまた東北からドカっ と東京にやってきています。

と東京にやってきています。

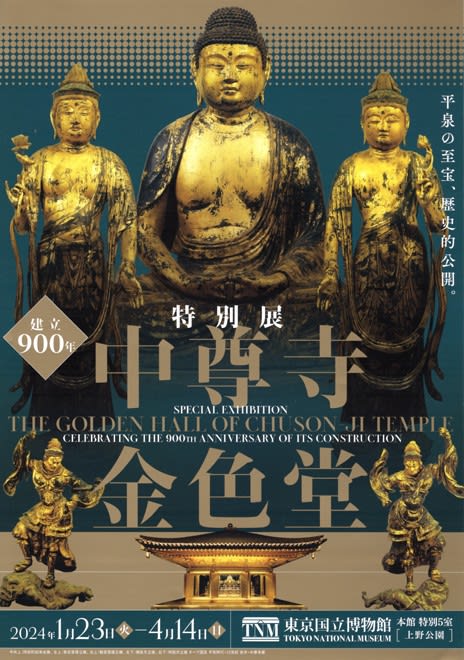

きのう、中尊寺金色堂の建立900年を記念して東京国立博物館(トーハク)で開催されている「中尊寺金色堂」展を観に行ってきました。

きのう、中尊寺金色堂の建立900年を記念して東京国立博物館(トーハク)で開催されている「中尊寺金色堂」展を観に行ってきました。

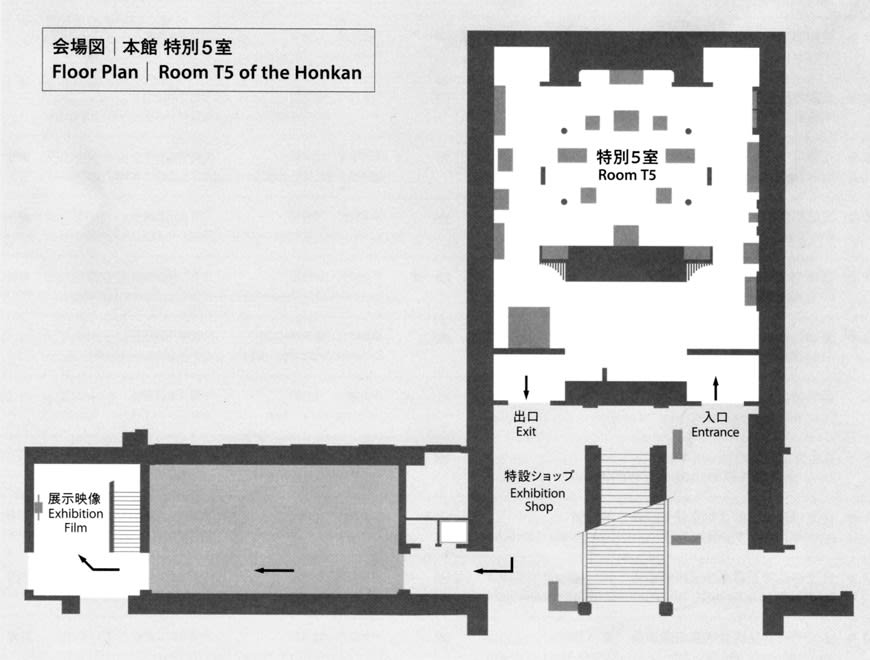

この展覧会は、トーハクの特別展としては小規模ですが、なかなかどうして、見応え満載でした

中尊寺金色堂には、奥州藤原氏三代(清衡・基衡・秀衡)のご遺体と四代目・泰衡の「首級 」を安置した3つの須弥壇が並び、それぞれに阿弥陀如来坐像・観音菩薩立像・勢至菩薩立像と6体の地蔵菩薩立像、増長天と持国天、都合11体×3チームが鎮座していて、そのうち、恐らく藤原清衡のご遺体が安置されていると考えてられている中央壇のチームがユニット(?)として上野にやっていらしたという次第です。

」を安置した3つの須弥壇が並び、それぞれに阿弥陀如来坐像・観音菩薩立像・勢至菩薩立像と6体の地蔵菩薩立像、増長天と持国天、都合11体×3チームが鎮座していて、そのうち、恐らく藤原清衡のご遺体が安置されていると考えてられている中央壇のチームがユニット(?)として上野にやっていらしたという次第です。

さて、会場の本館1F 特別5室に入ると、まずは幅約7mという巨大 なLEDディスプレイが観客を出迎えてくれました。

なLEDディスプレイが観客を出迎えてくれました。

そこで視られるのは、「実物大の金色堂」

大量の超高精細の静止画像を再構成した8KCGで、実際に金色堂の中に入り込んだような体感です

いや、実際の金色堂は、覆堂の中でさらにガラスに囲まれていますので、実際に現地で拝見する以上にリアルに感じられました

そして、仏さまたちも素晴らしかった

奥羽の王 たる奥州藤原氏が、その財力

たる奥州藤原氏が、その財力 と美意識

と美意識 を駆使して作り上げた浄土の世界は、それはそれは、あの世にいるみたい

を駆使して作り上げた浄土の世界は、それはそれは、あの世にいるみたい 行ったことはないけれど…

行ったことはないけれど…

きっと、当世一流の仏師を都から招いて制作させたのでしょう あれほどまでにハイレベル

あれほどまでにハイレベル の仏さまたち(後ろ姿までもが美しい

の仏さまたち(後ろ姿までもが美しい ) が一堂に会している仏堂は、なかなかありませんぞ

) が一堂に会している仏堂は、なかなかありませんぞ

拝見していてちょっと不思議だったのは、四天王のうち、金色堂にいらっしゃるのは増長天と持国天だけ3ペアなのはなぜ? ということです。

須弥壇の後方を守護するはずの広目天と多聞天はどこにいった???

それはそうと、この二天像が、8KCGで拝見した感じ、トーハクで展示されている中央壇の二像と、他の二像たちと、ずいぶんと雰囲気が違うことに驚きました。

中央壇の二像のダイナミックさが図抜けているのです。なんだか鎌倉仏っぽい感じです。

調査研究の結果、現在、中央壇にいらっしゃる二天は、もともと別の壇のご担当だったと考えられるのだとか。

他のお寺・仏堂でも、仏像の配置が造営当時と違っているというのはよく聞く話で(例えばこちらで書いた東大寺法華堂とか…)、Wikipediaによると、

金色堂は江戸時代にも修理が行われ、元禄17年(1704年)には江戸にて金色堂諸仏の出開帳が行われており、こうした機会に仏像を移動した際に混乱の生じた可能性がある。

だとか

そんなぁ~ です。

です。

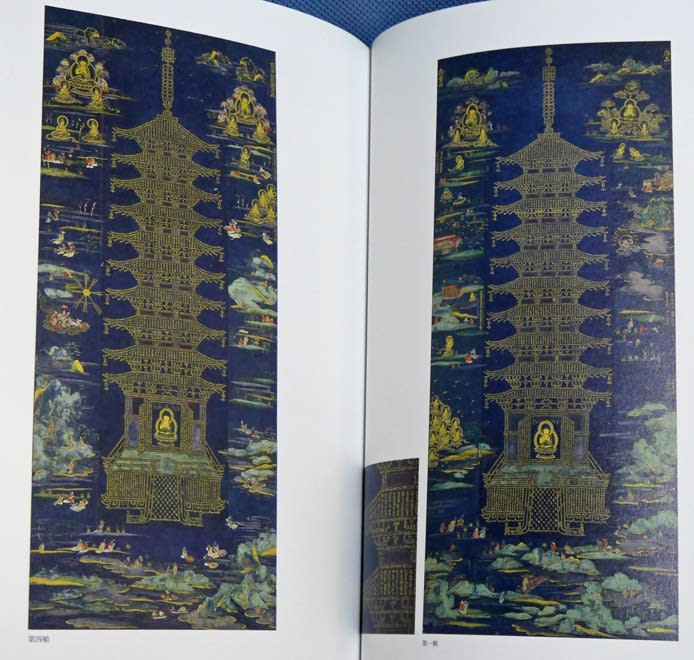

仏さんたちだけでなく、仏具・経文も素晴らしい作品が展示されていまして、中でも、

仏さんたちだけでなく、仏具・経文も素晴らしい作品が展示されていまして、中でも、

「金光明最勝王経」の経文を、紺紙を二枚継いだ上に金泥によって塔の形に象り、その左右および下方に、さらに紺紙を継いで経文の内容を表す情景を金銀泥と彩色によって表したもの (「日本国宝展」図録より)

という「金光明最勝王経金地宝塔曼荼羅図」には、久しぶりに再会でき、しげしげと拝見 しました。

しました。

この「経文の内容を表す情景」がまた、ニコニコしてしまうくらいイイ のですよ

のですよ

また、法会の際に導師が座られる台座「礼盤(らいばん)」が、一見、地味ながら、よくよく観ると、金具の細工とか螺鈿の象嵌がなんとも細かく、一切手抜き無し そりゃそうなんですけど…

そりゃそうなんですけど…

唯一残念だったのは、金色堂の堂内の雰囲気を醸すべく立てられたとおぼしき円柱でした。

唯一残念だったのは、金色堂の堂内の雰囲気を醸すべく立てられたとおぼしき円柱でした。

円柱には、それっぽいプリントが施されていたのですが、なんとも平面的で安っぽかった

右の写真は、東北歴史博物館(多賀城市)で常設展示されている金色堂の柱のレプリカで、ここまで気合いを入れてほしい とまでは言えませんけれど、でも、あの「シールを貼ってみました 」的な柱もどきなら、不要だったんじゃないかと思った次第です。

」的な柱もどきなら、不要だったんじゃないかと思った次第です。

そうそう、金色堂といえば、金ピカ のイメージが強い人が多いかもしれませんが、螺鈿細工も凄い

のイメージが強い人が多いかもしれませんが、螺鈿細工も凄い のですよ

のですよ

この「残念感 」を補って余りある存在だったのが、この展覧会で唯一「撮影

」を補って余りある存在だったのが、この展覧会で唯一「撮影 可

可 」だった縮尺1/5の「金色堂模型」

」だった縮尺1/5の「金色堂模型」

こちらは大変に良くできていました

仏さまたちは「不在」ですが、須弥壇や柱が精巧に再現されています

いやぁ~、ステキです

そうそう、金色堂の屋根は、瓦状に木材を細工した木瓦葺きです。

寒冷地には本瓦は適しませんからねぇ

現在の金色堂の屋根には金箔は張られていませんが、この模型では、半分だけ「金箔張り」です。

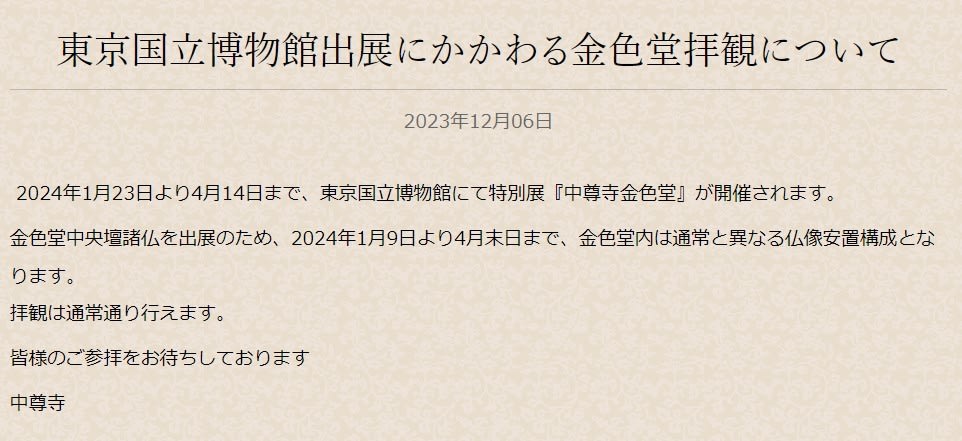

ところで、「センターユニット」がごそっと東京出張中の中尊寺金色堂は、今、どうしているんでしょ

と、中尊寺のサイトを覗いてみると、、、

2024年1月9日より4月末日まで、金色堂内は通常と異なる仏像安置構成となります。

拝観は通常通り行えます。

ですと。

特別仕様の金色堂を拝観してみたいかも…

4月の帰省ドライブの際に、約9年ぶりに平泉で「途中下車」しようかな…

実は私、クルマ での帰省でも、新幹線

での帰省でも、新幹線 での帰省でも、ひたすら平泉の近くを通過するだけで、平泉を観光したのは2015年8月の一度きりです

での帰省でも、ひたすら平泉の近くを通過するだけで、平泉を観光したのは2015年8月の一度きりです (記事)

(記事)

毛越寺庭園も中尊寺も、このエリアだけ平安時代が残っているようで、印象的でしたっけ…

金色堂の先代の覆堂(室町時代中期から1960年代まで金色堂を風雨から守ってきた建物)の中に入ってみたら、金色堂がこんなに小さなお堂なのだと実感できましたなぁ。

金色堂の先代の覆堂(室町時代中期から1960年代まで金色堂を風雨から守ってきた建物)の中に入ってみたら、金色堂がこんなに小さなお堂なのだと実感できましたなぁ。

そういえば、金色堂は中尊寺の「金堂(=本堂)」ではなく、奥州藤原氏の「御霊屋」なんですよねぇ。

また書いてしまいますが「小さな特別展」ではあるけれど、この「中尊寺金色堂」展は、私の東北人としての血を騒がすというかなんというか、なんとも心動かされる展覧会でした。

会期は4月14日までと、まだまだ続きます。

もう一回行こうかな…

観覧料も1,600円と、最近のトーハクの特別展としてはお安めですし

最後に、芭蕉の句。

五月雨の 降り残してや 光堂