「肌寒かった関西旅行記」の「奈良編」は「肌寒かった関西旅行記(その12・奈良編⑦)」で完結させたはずだったのですが、書き漏らし がありましたので、超小ネタと併せて「その13」とします。

がありましたので、超小ネタと併せて「その13」とします。

當麻寺に向かう途中のこと、当麻寺駅から當麻寺に通じる道の傍らに「相撲館」という看板を掲げた施設がありました。

なんでここに「相撲館」? と思いつつ通り過ぎようとした時、すぐ隣りにあるこちらが目に止まりました。

「史跡 当麻蹶速之塚」とされる五輪塔です。

かなり読みづらくなっている「相撲開祖當麻蹶速の塚」と題された説明板 によるとこの五輪塔は、史上初の天覧相撲を取り、そして敗者になった當麻蹶速(たいまのけはや)を弔うものだとか。

によるとこの五輪塔は、史上初の天覧相撲を取り、そして敗者になった當麻蹶速(たいまのけはや)を弔うものだとか。

相撲のルーツを辿ると、何とかの宿禰(すくね)と誰かが戦ったことだという話を聞いたことがあるような気がします。

そうかぁ、その「何とかの宿禰」(野見宿禰)と戦って敗れたのが、この地・當麻の住人・當麻蹶速だったということですか…。

日本相撲協会のHPを見ると、

我が国の相撲の起源としては、古事記(712年)や日本書紀(720年)の中にある力くらべの神話や、宿禰(すくね)・蹶速(けはや)の天覧勝負の伝説があげられる。

と書かれています。

さっそく原典 にあたってみましょう。

にあたってみましょう。

日本書紀の第6巻「活目入彦五十狹茅天皇(いくめいりびこいさちのみこと) 垂仁天皇」にその記述が出てきます。

七年秋七月己巳朔乙亥 左右奏言 當麻邑有勇悍士 曰當麻蹶速 其爲人也 強力以能毀角申鉤 恆語衆中曰 於四方求之 豈有比我力者乎 何遇強力者 而不期死生 頓得爭力焉 天皇聞之 詔群卿曰 朕聞 當麻蹶速者 天下之力士也 若有比此人耶 一臣進言 臣聞 出雲國有勇士 曰野見宿禰 試召是人 欲當于蹶速 即日 遣倭直祖長尾市 喚野見宿禰 於是 野見宿禰自出雲至 則當麻蹶速與野見宿禰令力 二人相對立 各擧足相蹶 則蹶折當麻蹶速之脇骨 亦蹈折其腰而殺之 故奪當麻蹶速之地 悉賜野見宿禰 是以其邑有腰折田之縁也 野見宿禰乃留仕焉

これではさっぱり判りませんな…

相撲館のリーフレット の助けを借りて現代語訳すれば、

の助けを借りて現代語訳すれば、

大和国當麻村に住んでいた蹶速という男は強力の持ち主で、角を手でへし折り、曲がった鉤を伸ばしてしまうほど。蹶速は日頃から「この世で互角に力比べができるヤツはいない。もしそんなヤツがいたら、是非力比べしたいものだ」と豪語していた。

これを耳にした垂仁天皇は、家臣に「當麻蹶速なる者は天下の力士だと聞く。彼と対等に戦える者はいないか」と下問した。すると、家臣の一人が、「出雲に野見宿禰と申す勇士がおります。彼を召して蹶速と対戦させてはいかがでしょうか」と提案した。天皇は賛成し、ただちに野見宿禰を召し出し、當麻蹶速との対戦が実現した。

二人は互いに足を蹴り合い、野見宿禰が當麻蹶速の肋骨を折った。さらに野見宿禰は、當麻蹶速の腰骨を踏み折って、殺した。

天皇は勝者となった野見宿禰に、當麻蹶速の所領を褒美として与えた。その地は「腰折田」の名で呼ばれるようになった。そして 野見宿禰は當麻の地に留まり、天皇に仕えた。

となりましょうか。

凄惨です 相手を殺すまでやるか?

相手を殺すまでやるか?

現代の相撲にもけたぐりという技がありますが、こちらの記事によれば、横綱審議委員会が去年秋に日馬富士を横綱に推挙するにあたって、

その一方で張り手やけたぐりなどの「禁止令」が出るなど品格を不安視する意見も出た

とありますから、けたぐりは張り手ともども、「下品な技」 という扱いになっているようです。

という扱いになっているようです。

しかも、相手を殺すまでやるなんて、スポーツとしてあり得ません

今回は時間 を読めなかったので「相撲館」を素通りしましたが、次に當麻寺に行くときは、相撲館を観覧する時間を織り込んでスケジュールを組みたいと思ったのでありました。

を読めなかったので「相撲館」を素通りしましたが、次に當麻寺に行くときは、相撲館を観覧する時間を織り込んでスケジュールを組みたいと思ったのでありました。

ところで、この記事に登場した垂仁天皇、、、もしかして御陵は西ノ京近くにあるあの古墳?

3年半前の記事「年末関西旅行記(その9)西ノ京の巻<下>」をひもとくと、やはり、あの古墳が垂仁天皇陵でした

次は奈良に出かけた日の夕食に絡んだ話、小ネタです。

この日の夕食は、鶴橋に出かけて焼き肉を食べたんですが、JR鶴橋駅にこんなポスターが掲げられていました。

「駅の空気が変わりました。」

え゛

夜のJR鶴橋駅には、以前と変わらずに焼き肉の匂いが充満 しているんですけど…

しているんですけど…

って、駅が全面禁煙になったというポスターですか…

う~む…

、

、

が

が

は

は

)の前に、点々と

)の前に、点々と

、

、

そして、それぞれの鉢には、どうやら

そして、それぞれの鉢には、どうやら

とは対称的に

とは対称的に を胸に、

を胸に、

つづき:2013/06/16

つづき:2013/06/16

は

は

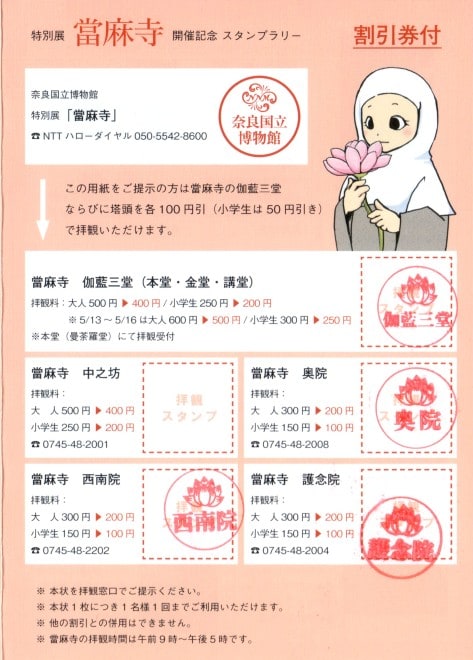

をお支払いする必要がありまして、スタンプラリーのリーフレットをお見せするとそれぞれ

をお支払いする必要がありまして、スタンプラリーのリーフレットをお見せするとそれぞれ の特典がありました。

の特典がありました。

にあしらわれている

にあしらわれている