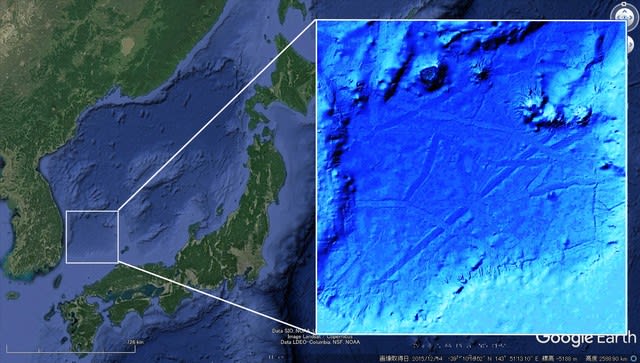

竹島近海のクローラー痕: 概略篇 なぜこれを問題にしないのか? 「海底考古学 32」

“竹島近海” といっても、いわゆる “竹島領土問題” とはまったく無関係である。朝鮮半島と竹島のあいだの海域を指しているだけである。誰でも Google Earth でその辺りを見れば確認できるが、そこは特に “クローラー痕” が集中している海域である。

右の画像の拡大部分はコントラストを上げて、より鮮明に見えるようにしている。しかし、左のままでもすでに見えており、小学生にもわかるだろう。これほどまでに明白な軌跡が集中しているのに、なぜこれを問題にしないのかが不思議なくらいである。

これらの痕跡を見ると、ふつうのひとは 「何かが通った跡だろう」 と思うのではなかろうか? そして、その印象は見当外れでもなく、決して間違ってもいないだろう。

逆に、そう思わない人はどう思うのだろうか?

1) あなたは、こうした痕跡が天然自然に生じたと思うだろうか?

2) あなたは、自然力だけでこうした “線状の痕跡” ができたと本気で思うだろうか?

3) あなたは、「何かが通った跡だろう」と思うのは誤りであると本気で言うであろうか?

以上3点についてすべて YES と答えるひとは、こうした “線状の痕跡” が発生したメカニズムを “自然力だけで” 説明する責任があるだろう。

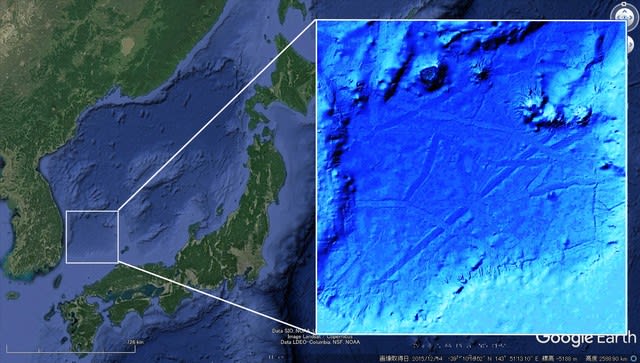

ごらんのように、何本もの “軌跡” が縦横に走っている。これらの “線状の痕跡” は “軌跡”、つまり “何かが移動した痕跡” のように見えないであろうか?

右の “彩色した交錯図” を見てもおわかりのように、これらの “線状の痕跡” の多くは互いに錯綜しており、また彩色したのは主なものだけである。

ここではバラバラに色分けされているが、“交差” の一部は同一の連続した “軌跡” が折れ曲がったり、そのまま逆流したりして自分の “軌跡” に交差しているケースがあるかもしれない。さらには、この画像の枠外に出て行って、また戻って来ていながらも、上の彩色図では別の色になっているものがあるかもしれない。

いずれにせよ、ここの海底のすべての “軌跡” を跡付け、解きほぐすことは極めて困難である。画像がもっと鮮明であっても状況はさほど変わらないだろう。実際の海底の “軌跡” が折れ曲がって複雑なうえに、幾重にも重なって錯綜しているのと、そもそもそれぞれの軌跡の全長がこの画像の範囲を超えていると考えられるためである。ましてや、通過の “向き”(どっちからどっちに移動したか?)を突き止めることはなお一層困難である。

誤解のないようにお願いしたいが、この画像に見えている “軌跡” の状況をすべて解明することがこの記事の目的ではない。それは無理な注文であるし、そもそもここではその必要はないのだ。

ここでは、単に 「“軌跡” を残したもの(クローラー)が竹島周辺の海底で “活発な活動” をしていたらしい」 ということが了解できれば十分である。なお、その “活動” が何なのか、何のためにここで這い回っていたのか、という疑問はたしかにもっともではあるが、それについてもここでは敢えて深入りしない。なぜならば、それは最も答えるのが難しい問いであり、その問題に取り組むには時期尚早だからである。

この海域の “クローラー痕” は、実際はすでに挙げた “彩色図” よりもさらに錯綜している。以下、時計回りに見ていこう。

ほとんどの軌跡には キャタピラ痕のような細かい横線 が見える。

ほとんどの軌跡はかなりの幅があり、中央に溝が走っている。

水平の軌跡の左右に結び目のような “結節点”(ハブ)があり、そこから放射状に軌跡が広がっているように見える。

画像の中央上と左側に海底の“マウンド”(なだらなな盛り上がり) があるが、それらをクローラーが乗り上げて通過したように見える。

ここにも “結節点” が見える。そこから右下に伸びる軌跡は、その下を通過している色の濃い他の軌跡よりもずっと鮮明に見える。かなりの時間的経過 を示唆しているのかもしれない。

“結節点” から斜め左下に伸びる軌跡は 中央を走る溝 が特に目立つ。

この画像でひときわ目を引くのは、上に見える “Vターン” をしたかのような軌跡である。角度にして140度くらい の方向転換である。

左側にはまたしても “結節点” のような軌跡の集中が見られる。

水平に走る軌跡が途中で角度を変えているのだが、その下にはそのまま水平に直進する軌跡が覗いている。

この屈曲点をよく見ると、その直進する軌跡のさらに下には斜めにほぼ平行に走る軌跡が見える。

この屈曲点も “結節点”(ハブ) のようだ。

左側にはマウンドがあるが、この上にも軌跡が走っているのが見て取れる。つまり “クローラー” がそのなだらかな隆起を物ともせずに突き進んだと思える。

さて、まだ “概略” であるが、いかがであろうか?これらの軌跡群は “クローラー” が通った跡であるという “クローラー説” を、あなたはどう思うであろうか?

● 矛盾だらけの戯言(たわごと)か?

● 根拠薄弱の奇説か?

● 事実かもしれないが無価値な説か?

● 独りよがりのの妄想か?

それとも

● 地球と人類文明の歴史を根底から問う重大な説か?

今すぐ選ぶ必要はない。全5巻の最後で結構である。

さて、次に軌跡の “計測篇” に移りたい。

「 竹島近海のクローラー痕 全5巻」 海底考古学 32

「竹島近海のクローラー痕: 概 略 篇 なぜこれを問題にしないのか?」

次の記事:「竹島近海のクローラー痕: 計測基礎篇1 途方もない巨大さに言葉を失う」

「竹島近海のクローラー痕: 計測基礎篇2 否定しようのない山のような証拠」

「竹島近海のクローラー痕: 計測発展篇1 何だか分からないが、実在する」

「竹島近海のクローラー痕: 計測発展篇2 重要な事実が “真実” である」

クローラー痕の周辺のクローラー痕の無い所をよく見ると、痕が無いだけでなく、ディテール自体がぼんやり不鮮明になっていることがわかると思います。

これが測量船が高精度に測量した場所とそうでない場所の差です。

そしてクローラーの様に見える痕跡(進行方向に対して直角に入る線)は、船の左右の揺れです。

写真Bが比較的分かりやすいですが、進行方向を見て左右で凸凹が逆に、その大きさも対応していることがわかると思います。

写真Cのようにクローラー痕の周辺が盛り上がっているように見えるのは古い地形データと新しく測量したデータを矛盾なく繋ぐための(いいかげんな)処理の結果です。

測量船が通過すると、なぜ海底表面に起伏が生じるのかが説明できません。

クローラー痕の幅は 6km とか 9km といった距離ですが、それだけの幅を測量船が一回の通過でどうやってカバーするのかが説明できません。

測量船説はけっきょく “デジタル幻影説” ですが、客観的、数値的に計測できるクローラー痕の一貫した立体的な起伏(断面図を参照)を説明できません。

「クローラーの様に見える痕跡(進行方向に対して直角に入る線)は、船の左右の揺れです。」 とのことですが、船が左右に揺れるとどうして海底に数キロの長さの波型トタンのようなストライプが規則的にできるのかの説明には全くなっていません。

この記事に続く 「計測発展篇」 をごらんください。

測量船説を主張する人はそういった証拠を持ってきて反論するべきでしょうね。軍事機密でもないので、もし存在するのならどこかにあるはずです。

ザウルスは客観的、数値的な証拠を山のように挙げています。反論するのなら、思い付きや想像だけでなく裏付けとなる証拠を出すのがやはりスジでしょうね。口先だけじゃダメです。

ちなみに、9 km の幅のクローラー痕が測量船によって形づくられたとすると、、その測量船は進行方向に向かって右に 4.5km、左に 4.5km の幅の作用を同時進行に海底に及ぼしながら進んだということになります。

そもそも海底探査のソナーがそれだけの幅をカバーできるのでしょうか?かりにできたとしても、ソナーを浴びせるだけでどうして海底に起伏が生じるのでしょうか?ぜひ証拠を挙げて証明して頂きたいものですね。