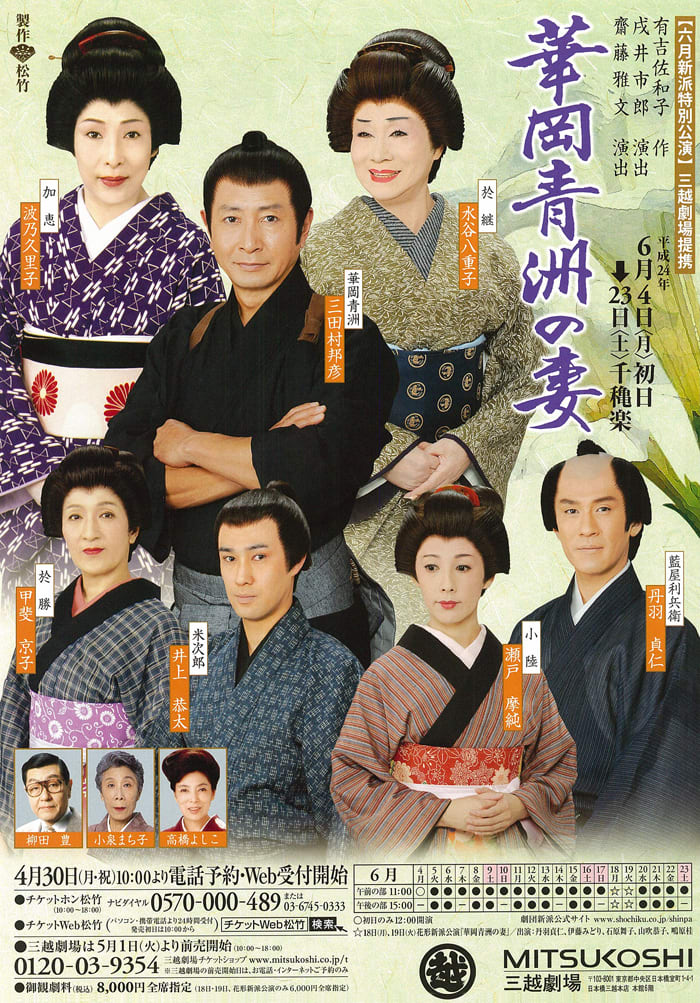

三越劇場で新派特別公演「華岡青洲の妻」を観た。

【主演】水谷八重子・波乃久里子・甲斐京子・瀬戸摩純・井上恭太・丹羽貞仁・三田村邦彦 ほか

【解説】医学の世界を舞台に、華岡青洲への愛をめぐる嫁・加恵と姑・於継。女同士の争い、苦悩を描いた紀州華岡家、「家族の物語」。日本演劇史上屈指の名作と新派の新たな出会いによる極上の舞台にご期待ください。

そもそも「新派」とは何なのだろう?と調べてみると・・・「新派」とは、演劇のジャンル名でもあり、たとえば歌舞伎といえば歌舞伎座で芝居をする役者がほとんど限定されているように、新派の公演も新派俳優として専門に演じる役者さん達で構成されることが多く、現在では劇団新派と言われるようになりました。新に対して旧。旧派=歌舞伎。明治時代、従来の歌舞伎に対して新しい演劇の動きがおき、明治後期から大正にかけては、歌舞伎顔負けの人気を誇ったようです。(五十川晶子~All About「歌舞伎」旧ガイドより抜粋)

友人の薦めで初めて鑑賞した新派の芝居であったが演目もさることながら、歴史ある三越劇場も楽しみだった。三越劇場は1927年、世界初の百貨店の中にある劇場として"三越ホール"の名称で、日本橋三越本店6階にオープン。場内は豪華な大理石仕上げと石膏彫刻の美しい文様に彩られた周壁、ステンドグラスをはめ込んだ天井、間口約12m(6間)、奥行約6m(3間)のプロセニアムアーチ(額縁)の舞台。当時の客席は1階(542席)と2階(136席)合わせて678席。現在は1階(402席)と2階(112席)の514席からなる。(三越劇場ホームページより抜粋)

重厚感のある館内へと入ると、二階席が一階席に覆い被さるように飛び出しており、頭を少し屈めながら、前から四列目の席に進む。舞台はすぐ目の前に広がり、非常に臨場感溢れる劇場である。

近畿地方独特の方言である「~のし」が全篇に渡り、語尾に付く。世界初の全身麻酔手術を成し遂げた実在の名医「華岡青洲」成功の陰には、嫁姑が競って人体実験を望んだ女同士の壮絶な戦いがあった・・・とのこと。

劇中で「活物窮理(かつぶつきゅうり)」なる言葉が出てくる。これは青洲の医療に対する考え方を示した言葉で、「治療の対象は生きた人間であり、それぞれが異なる特質を持っている。そのため、人を治療するのであれば、人体についての基本理論を熟知した上で、深く観察して患者自身やその病の特質を究めなければならない」という教えとのことで、この理念は現在でも多くの医療関係で引き継がれているそうだ。江戸時代中期、「乳がん」の手術に躊躇っていた青洲がある患者をきっかけに手術に踏み切る。近代医学の進歩はめざましいものがあるが、すべてはこのような諸先輩方の手探りの積み重ねなのだろう。

私の中では小陸役の瀬戸摩純がひと際輝いていた。彼女について調べてみると「ナツひとり(2007年)」、「赤い城、黒い砂(2009年)」にも出演していたらしい。

以前すでにお会いしてたのね・・・