5年前になるが、年末山行として秩父の武甲山からとなりにある大持山をまわり妻坂峠からくだるという周回コースを歩いた。

武甲山は有名な山だが、石灰石の採掘で山頂直下まで削られて、昔の姿からは大変貌している。

これまで登る気がしなかったのだが、やはり登っておこうと思いなおして計画した。この機会に小持山、大持山とまわってみようと思ったのだ。

駐車場へは横瀬から生川にそって上がっていくが、まるでセメント工場の中を通っているような感じになる。

そこを抜けて1km弱すすむと一の鳥居の駐車スペースがあった。

9時出発。車を留めた場所からさらに生川に沿って昔の参道をあがっていく。

25分ほどでシラジクボへの道との分岐にでた。持山寺跡の表示があるが、今回のコースからは外れている。

ここから本格的なのぼりとなった。

思い出すために最新の地図情報を調べたら、私の登ったこの表参道といえるコースは通行止になっているようだ。今のぼるのならシラジクボ経由しかないらしい。行ってみようという方は、横瀬町などの情報を調べて欲しい。(2021年12月のヤマレコなどでは普通にこのコースを登っています。別段のことはないようです。)

山頂には御嶽神社があるので参拝者のための丁目石があった。

最近1丁は109mと知ったが、このときは知らなかった。

十八丁目。換算法を知っていれば2km近く歩いたことがわかったのだ。

石の標柱も大きくて立派だ。昔の人がかつぎあげたのか、修羅などに乗せて馬でひっぱりあげたのか。

ところどころに石の祠もある。

かなり太い杉の木があった。別の大きな木には「あと60分」の板が・・・

三十二丁目。これは五十丁以上までありそうだと思った。

このコースはほとんどが杉林の中。向こう側が雑木林で明るい。寒い冬の時期なのであちらを歩きたいと思ったものだ。

武甲山の南東面はほとんどが杉林で、尾根の近くだけが雑木林だ。ということはもう頂上は近いはずだ。

五十丁目だ。もう少しでつきそうな雰囲気だ。

平らな部分が広くなってきた。山頂の御嶽神社についたようだ。

。

御嶽神社の社殿があった。でもまずは山頂へ

神社の裏手にのぼるとそこが山頂だった。

10時50分、駐車場から1時間50分だった。山頂からは大展望が広がっていた。

奥武蔵の山々をこして関東平野の北部が見える。遠くに男体山など日光の山々も見える。

そして足元には横瀬のセメント工場。

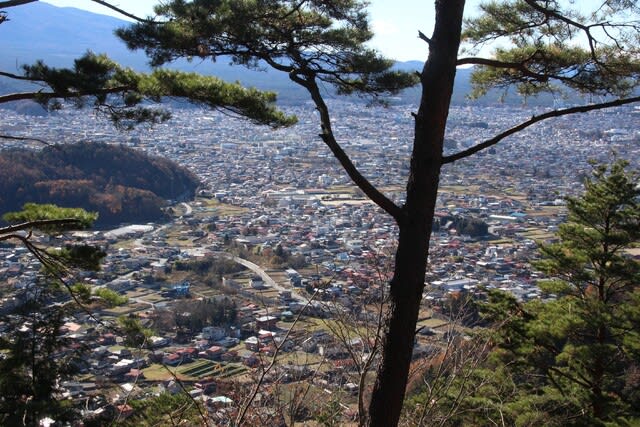

そして秩父盆地。秩父の街並みとともに秩父ハープ橋がよく見える。

奥秩父のほうに目をやると見慣れた両神山。

しばらく休んでから御嶽神社にもどる。

石灰岩地帯固有の植物が生息しているらしいが、冬場のせいか私はまだであっていない。

さて、11時5分、武甲山をあとにして小持山へとむかう。

いったん250mほどくだり、鞍部をこして今度は200mほどのぼる。

落葉樹林の明るい斜面をくだっていく。

見通しがいいので気持ちがいい。

最低鞍部に到着。ここをシラジクボというらしい。出発直後の分岐点を登ればここに出てくるようだ。

ふたたびのぼりとなったが、両側杉林で展望がない。

杉林が終わってやっと見通しがよくなった。振り返ると今くだってきた武甲山が大きい。

赤い石が目についたが、よくわからない。

まずは小持山。13時4分、武甲山からちょうど1時間だ。

1273mだ。まずまずの展望で、武甲山も目の前に見えている。

地図には1273mとあるが、標識には1269mとある。

武甲山。こちらから見ると尾根の右と左で植生がきれいに分かれている。

両神山から奥秩父方面の山々。

30分ほどでおとなりの大持山に到着。小持山より20mほど高い。

たいしたアップダウンもなく到達した。

今度は関東平野南部も見える。

これはさいたま市の高層ビル群のようだ。

大持山には、武甲山より少ないが、数人が休憩していた。

この日は一日中冬ばれのいい天気が続いた。

大持山から下山を開始。

大持山から300mほど尾根道を歩くと鳥首峠への尾根と妻坂峠への尾根の分岐点がある。

その分岐点付近は木が伐採されていて大展望が開けていた。

東京のスカイツリーが見えていた。

妻坂峠にむかって尾根をくだる。広くて歩きやすい尾根道だ。

日が陰ると寒々とした雰囲気になる。

妻坂峠にでた。展望地で少し時間をつぶしたが、大持山からちょうど1時間だ。

右に下れば名栗へ。左に下れば出発点の生川に出られる。尾根をそのまま進めば武川岳にむかう。

これも最近知ったことだが、この妻坂峠と名栗を結ぶ道は途中の橋が崩落して架け替え工事をしていて通行止めとなっている。

工事は長くかかりそうなので、これも飯能市などに確認してほしい。

古くからたくさんの人が往来した峠らしく、石仏が祀られていた。

途中で林道を横切るところがあった。

生川からあがってきた林道だが、遠回りになるのでそのまま山道をくだる。

14時30分、出発点の一の鳥居に戻ってきた。

あらためて御嶽神社の里宮に行ってみると秩父らしく狼の狛犬があった。

でもこの像は狼というよりラクダに似ている。

こちらはより狼らしいが、苔むしてかつらをかぶったように見える。

このときのこの周回コースは、変化もあり距離も適当で、なかなかいいコース取りだったと思う。

このとき地図を見て、名郷を起点に蕨山から鳥首峠への周回コースが浮かび上がってきた。その計画は翌年の2月に実行した。