前回は、妻とその姉妹といっしょにいった秩父の二子山を紹介した。

このころは、そのメンバーで大菩薩や猿橋の百蔵山にも登っている。順次紹介していこうと思う。

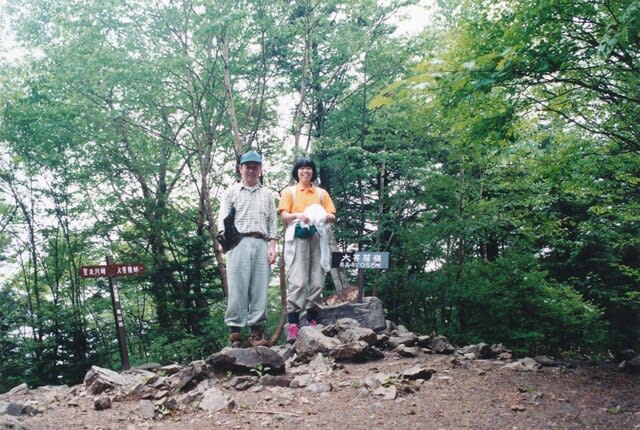

そのために写真を見返していると妻と登った大菩薩の写真が目に留まった。

このときの思い出しながらいったん投稿したのだが、調べたら記録がみつかったので少し手を加えて再投稿する。

写真は、印画の写真をスキャンしたものだ。

1995年というのは、なんと29年前だね。車で日川峠にあがって、そこから出発した。

大菩薩は、学生時代に先輩と塩山から入り、介山荘に泊まって小菅にくだったほか、一人でも登った。その後結婚直後に妻とも登っていたが、それ以来20年近く来ていなかった。

ガイドブックを見ていて、今は上日川峠まで車で上がれることがわかった。思い返してみると、以前に登った時にもすでに峠付近で林道工事が始まっていた。てくてく歩いて登ったコースを今度は車ですいすいというわけ。

このころは圏央道がないので、埼玉の自宅から環八を使って調布インターに出るのに1時間以上かかった。それでも勝沼経由で上日川峠には9時についた。

梅雨のころで、降雨確率70%以上という予報だった。天気はすっきりしないのはしかたがない。

福ちゃん荘からカラマツ尾根に入る。ツツジもミツバツツジなどはもう終わっていて、レンゲツツジのシーズンだ。

最初は樹林帯の登りだが、少しづつこのま越しにカヤトとクマザサの斜面が見え始める。

梅雨時の山は、景色は望めないが、花が豊富だ。この登りはサラサドウダンがたくさんあってとても印象に残っている。このころはまだ山の花の名前がわからず、この機会に写真を撮って調べ、ほかにもズミやアマドコロなどの名前を覚えた。

雷岩への登り。少し雲が切れて近景が見えた。

カラマツのあいだからみえる大菩薩の斜面もレンゲツツジらしい赤で染まっている。

さらにあがったこのあたりはすっかり笹原だ。

雷岩についたが、ブヨにたかられて二人とも頭のまわりが黒い雲のようになってしまった。この季節は虫よけは必携だ。

なるべく風通しのよいところを選んで昼食休憩。

その後大菩薩嶺の三角点へ。樹林の中で展望は皆無だし、またもや虫が集まりそうになったので早々に引き返した。

ふたたび雷岩に戻って、峠へとくだる。右手の日川の谷から涼しい風が吹き上げてきて気持ちがいい。

見通しもよくとても雰囲気のよい尾根を下っていく。晴れていれば富士山が見えたはずだが。

これは旧大菩薩峠あたりをみおろしたものかな。

江戸時代の街道は、今の峠よりはもう少し山頂よりを越えていたそうだ。

そのあたりにはズミの白い花。ズミの花もここしばらく目にしていないな。

そして峠に近づくにつれてレンゲツツジが増えてきた。

一面がレンゲツツジにおおわれてなかなか見事だった。

大菩薩はその後もなんどか歩いているけど、季節が違うので目にしていない。

大菩薩峠について二度目の休憩。

富士山が見えなかったのは残念だったけど、とても楽しい山歩きとなった。秋には妻の姉妹たちを誘ってまた来ようと話した。

帰りは上日川峠から反対側の日川の谷におりて嵯峨塩鉱泉にむかった。

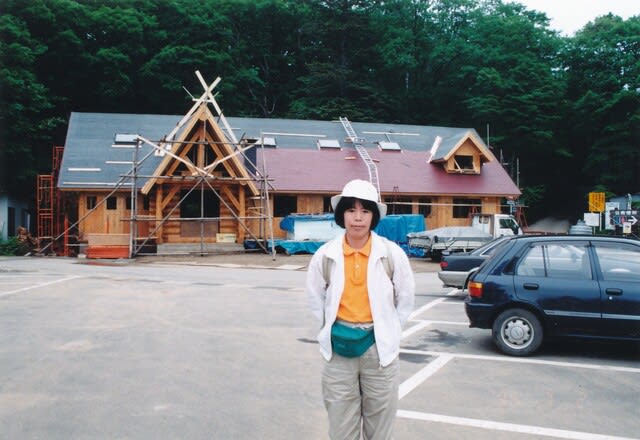

このころはまだダムの工事中で大菩薩湖もなく、道路だけは新しく付け替えられていた。

温泉で汗を流し、すっかり着替えて気持ち良く帰宅できた。