前に投稿した登山靴忘れの大失敗のリベンジをと山小屋情報をあさっていたら、常念小屋でスタッフがコロナにかかり、23日まで営業を自粛するという。

これは、この夏は小屋どまりはあきらめて日帰りに徹するしかないと思った。

そんな折、天気予報をチェックすると19日はAランク保証の晴天となっている。

それも関東・中部周辺全域なので、高い山に登れば展望が期待できる。

まさかこの前に投稿した2006年の八ヶ岳

八ヶ岳(赤岳・横岳)縦走(2006年8月29日・30日) - 毎日が山のこと

のようなことにはなるまい。

そこで思いついたのが浅間山。

もちろん本体は今も立ち入り禁止だが、火口に近い外輪山の前掛山には登れる。

高峰高原から行くルートもあるが、帰りにトーミの頭への急登を登り返すのはいやなので、天狗温泉から往復することにした。

天狗温泉には登山者用の広い駐車場があるが、私有地なので駐車料500円。

車を降りたときは少し風が冷たく感じたので風よけを1枚羽織ったが、歩き始めるとすぐに脱いでしまいこんだ。

温泉の建物の前を通って沢の方に歩くと登山口をかねた鳥居があった。

そこから沢に沿って林道がある。そこを歩いていった。

木漏れ日がもれる散歩道のような気持ちのよい道。

30分ほどで一の鳥居に到着。ここからコースは2つにわかれて、一つは沢沿いに不動滝をへて二の鳥居へ。

左手に分かれるコースは沢の右岸を少し高まき気味に進んで二の鳥居へ。

不動滝を見てみたい私は躊躇なく沢沿いの不動滝コースを進んだ。

一の鳥居から15分ほど歩くと水場があった。実はコースにそって流れる蛇骨川は火山の影響だろうが、乳白色に濁っていて飲み水にはならない。

でもこの水はおいしかった。

水場から5分ほどで不動滝だ。この滝の水も濁っている。残念だけどしかたのないことだ。

滝から斜面を登っていくと先ほど別れたコースと合流し、その先に二の鳥居があった。

そして二の鳥居から少し登ったところにこんな看板が。

火山館でつかう薪を運んで欲しいというお願いだった。

二本くらいどうかと思ったらリュックにうまくおさまらない。1本だけにしておいた。

地図に長坂と書いてある斜面を登っていく。急登を予想していたらそんなこともなかった。

やがて木々のあいだから浅間山外輪山の黒斑山の崖が見えてきた。

そして行く手右側には牙山。牙と書いて「ギッパ」と読むらしい。

牙山の下には沢水の濁りのもととなるところが。

ここからは有毒ガスも出るらしくて、立ち入りは禁止されていた。あたりには硫黄臭もただよっていた。

その少し上には烏居があった。

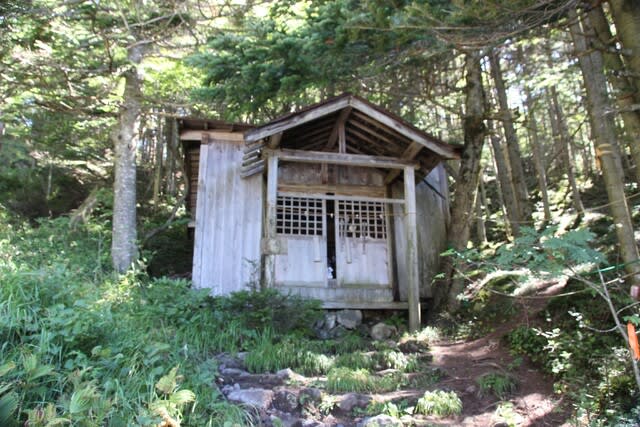

そこが先ほど看板のあった火山館だった。

登山者のための休憩施設であり避難小屋も兼ねているようだ。

建物の下が頑丈に作られていて、噴火の際はそこに入れば火山弾などを避けることができそうだ。

火山館のすぐ裏手には祠があって、そこが浅間神社だった。

一の鳥居、二の鳥居はこの祠のための烏居だったようだ。

浅間神社の裏の斜面を登るとそこが湯の平だ。古い時代の浅間山の火口原だが、カラマツを主体に針葉樹林とそのあいだに草原が広がっていた。

草原には黄色がめだつダケブキがたくさんあった。

湯の平は、黒斑山などから見下ろした印象ではもっと草原なのだと思っていたら、その大半はカラマツ林だった。

道は森の中を高い方へとだんだん登っていく。カラマツが少し背を低くしてきたようだ。

するとこれから登る浅間山の砂礫の本体が見えてきた。

反対側には外輪山をなす蛇骨岳、黒斑山などの外輪山がおおいかぶさるようにつらなっていた。

Jバンドとの分岐もまだ森の中だった。Jバンドに向かえば先ほどの外輪山の山々へと登ることができる。

分岐から少し進むとようやくカラマツの森を抜けて浅間本体を斜めに登り始める。

このあたりで2100mを少し越しているはず。前掛山まで標高差400m余り。

砂というよりやや大きめの礫がたくさん混じっているので、富士山の宝永火口のようにずるずる崩れることはない。

着実に高度をあげていく。

浅間山北麓の嬬恋村が見え、四阿山も全貌が見えてきた。

ふと振り返るとJバンド越しに北アルプスが見え始めた。特徴のある双耳峰は鹿島槍だ。

さらに登ると予想通り白馬から乗鞍まで一望だ。やったー!

道は2200m近くから少し傾斜がきつくなった。

たくさんの登山者が登っている。すでに下ってくる人もいる。

小学生の孫といっしょの私と同年配のおじいさんもいた。

北東方向には尾瀬の燧ケ岳と思われる山も見えていた。

急登に少しピッチを落としながら登りつめるとようやく内側の外輪山の稜線にでた。

浅間山は三重式の複式火山なのだ。

振り返ると北アルプスの全容。写真の中央は立山だろう。

四阿山のわきからは妙高などの頚城山塊。

ようやく急登も終わって、これから外輪山にそって歩く。

ここが火口に一番近い。避難所もある。私もねんのためヘルメットを持参していた。

日差しは強いが少しも暑くはない。快適だ。

前掛山の内側は垂直の断崖だ。

そして内側には浅間山の火口丘。

11時30分、2524mの前掛山山頂に到着。

大勢が休憩して目の前に広がる大展望を楽しんでいた。

まずは富士山。ちょうど金峰山の山頂と重なっている。金峰の五丈石が見える。

八ヶ岳とその向こうには南アルプスの北岳、甲斐駒ヶ岳、仙丈ケ岳が頭を見せていた。

そして北アルプスの核心部、穂高岳と槍ヶ岳。写真の中央に変なゴミがついてしまったと思ったら、これは頂上にたくさんいたトンボが写りこんだものだった。

真下には佐久平。

北東側には浅間火口の火口丘。まだここは立ち入り禁止。

でもこの日は噴煙も少なく、静かなものだった。

西には黒斑山と籠ノ登山や湯ノ丸。その向こうに北アルプス。

こちらは東の妙義山。

十分に展望を楽しんで12時少しすぎに下山開始。

帰りの写真は省略するが、ふたたび森にはいって火山館で休憩。

その後の蛇骨川にそった森の山道が少々長く感じた。

全体では登り4時間半、くだり3時間余り、8時間近くかかっている。

天狗温泉で汗を流すつもりだったが、帰りの渋滞も気になるのでそのまま帰路についた。