「大和を生みし者達」で、その進水式の様子を西島亮二氏の視点から語りました。

進水式では、庭田元呉海軍工廠造船部長の証言ならびに手記が残されており、その顛末をしることができます。

「くだまき」では「祖父・海軍そして大和 大和を生みし者達 命名 『軍艦大和』」で語りました。

昭和十五年八月八日朝七時半、五万の工廠従業員がようやく正門内にすい込まれ、呉市四ツ道路から眼鏡橋にいたる大通りは、人影もまばら . . . 本文を読む

四月二十一日。読売新聞朝刊十四面。

読売新聞がその特集として「昭和時代」を掲載するとの記事でございました。

「連載企画『昭和時代』のプロローグとして、五つの視点から、歴史になりつつある『昭和』を考えてみよう」との見出しでございました。

題名は「ものづくり 技術の系譜」として、「はやぶさ」(小惑星探査機)「スバル360」そして「軍艦大和」の写真がそれぞれ掲載されておりました。

「親父、『はやぶさ』 . . . 本文を読む

昨年3月18日。

前日、急に思い立ち「横須賀」へと向かいました。

「横須賀市不入斗七二七」

祖父家族が住んでいた住所でした。

当然、現在は番地が変わっております。

考えますれば、何故この日に「横須賀へ行こう」と考えたのか、不思議でなりません。

JR横須賀駅。この駅は不思議な駅です。

先ず、階段どころか、段差が一つもありません。

そして、一番ホームがありません。

建物は昭和初期のまんまです。

「じ . . . 本文を読む

第二艦隊が沖縄突入作戦を決行し、その途中、米第58機動部隊の攻撃にあい、作戦中止を余儀なくされ。多くの犠牲者を出しました。

その日、今日。

66年目の春です。

祖父命日。

墓石のあるところは、まだ確認しておりません。

背の高い墓ですので、倒れているのかもしれない。

こう思っております。

「大和を語る」は、本来、今日。最終話とする事を目標に語ってまいりました。

昨年四月七日は、父の「がん宣 . . . 本文を読む

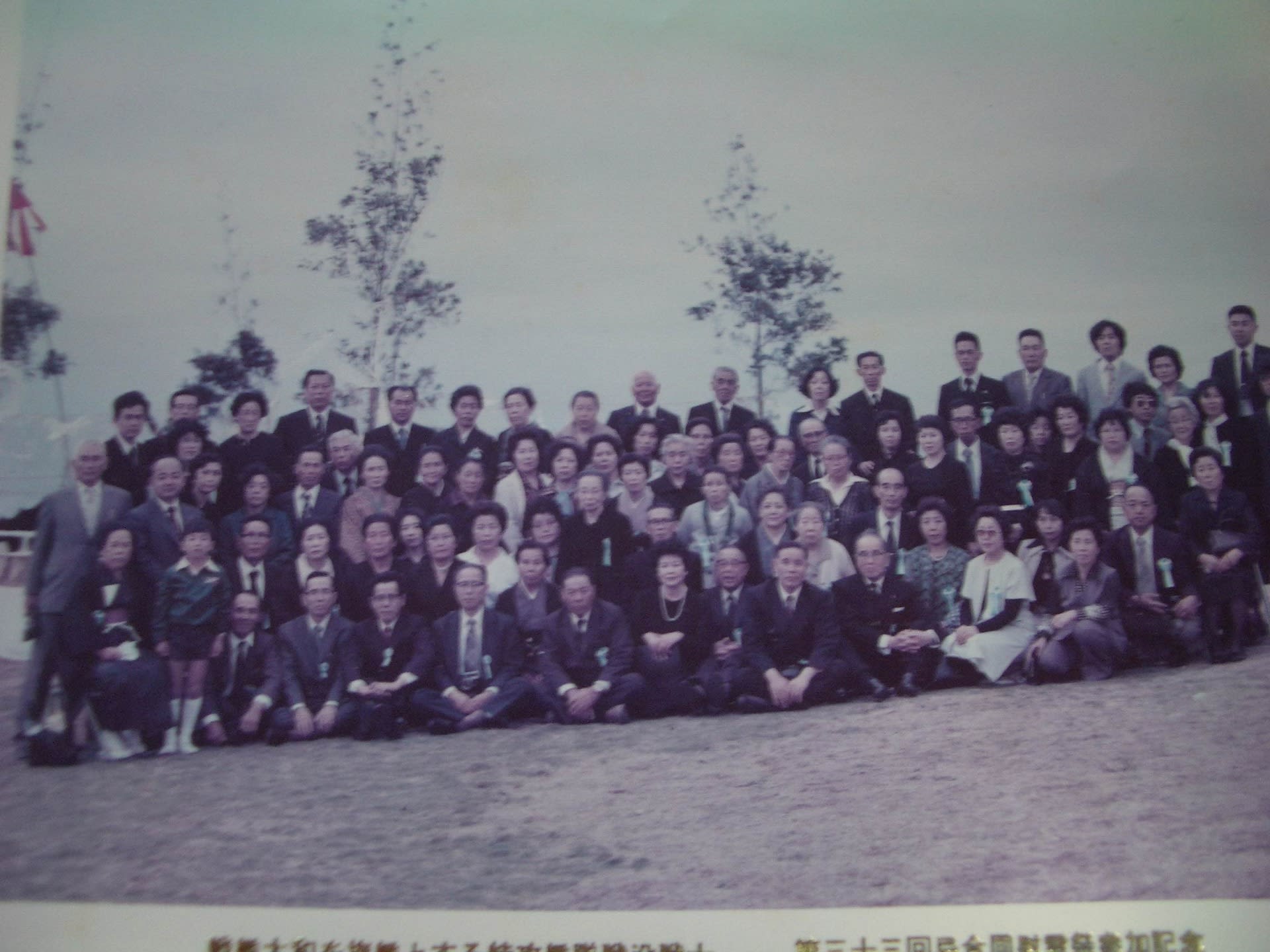

この写真の下に「昭和52年52年4月第二艦隊海上特攻戦没者慰霊祭」との記述がございます。しかし、この記述が誤りであることに気づきます。

執り行われましたのは「昭和53年」であり「昭和52年」は三十三回忌として徳之島で行われております。単純な記述の誤りかと考えます。

と申しますのも、この写真に酔漢が写っているからです。

私ども家族(母は留守番、父そして妹)叔父家族、叔母家族ともに参加いたしました。

. . . 本文を読む

東京上野動物園に「パンダ」が帰って来ました。

(今日のお話がパンダから始まるにはそれなりに訳があるんです。しばしお付き合いの程を・・・・)

やはり、そこはブーム世代ですから、パンダなる生き物は実際目で確かめてみたい。そんな衝動に駆られてはおりました。

「来週、東京さぁいぐど」と父。

「いきなりなにっしゃ?」

「『大和』の慰霊祭さぁでがけっぺ!去年、徳之島さぁ行ったときに三笠さんから『来年は東京、靖 . . . 本文を読む

東北随一の繁華街「国分丁」その三丁目には「一心」という日本酒のコレクションでは髄一の居酒屋がございます。

そのビルの名前「ダイハツ板垣ビル」

そこは「酔漢」でございますので、チェックは怠りません。

一度、青森の地酒「田酒」などをいただきながら、旬の肴を摘まんでおりました。

仙台在住の方でありますれば「板垣フルーツ」は御存知であろうかと思います。

「エスパルの中にあるフルーツショップ」と言えばお分か . . . 本文を読む

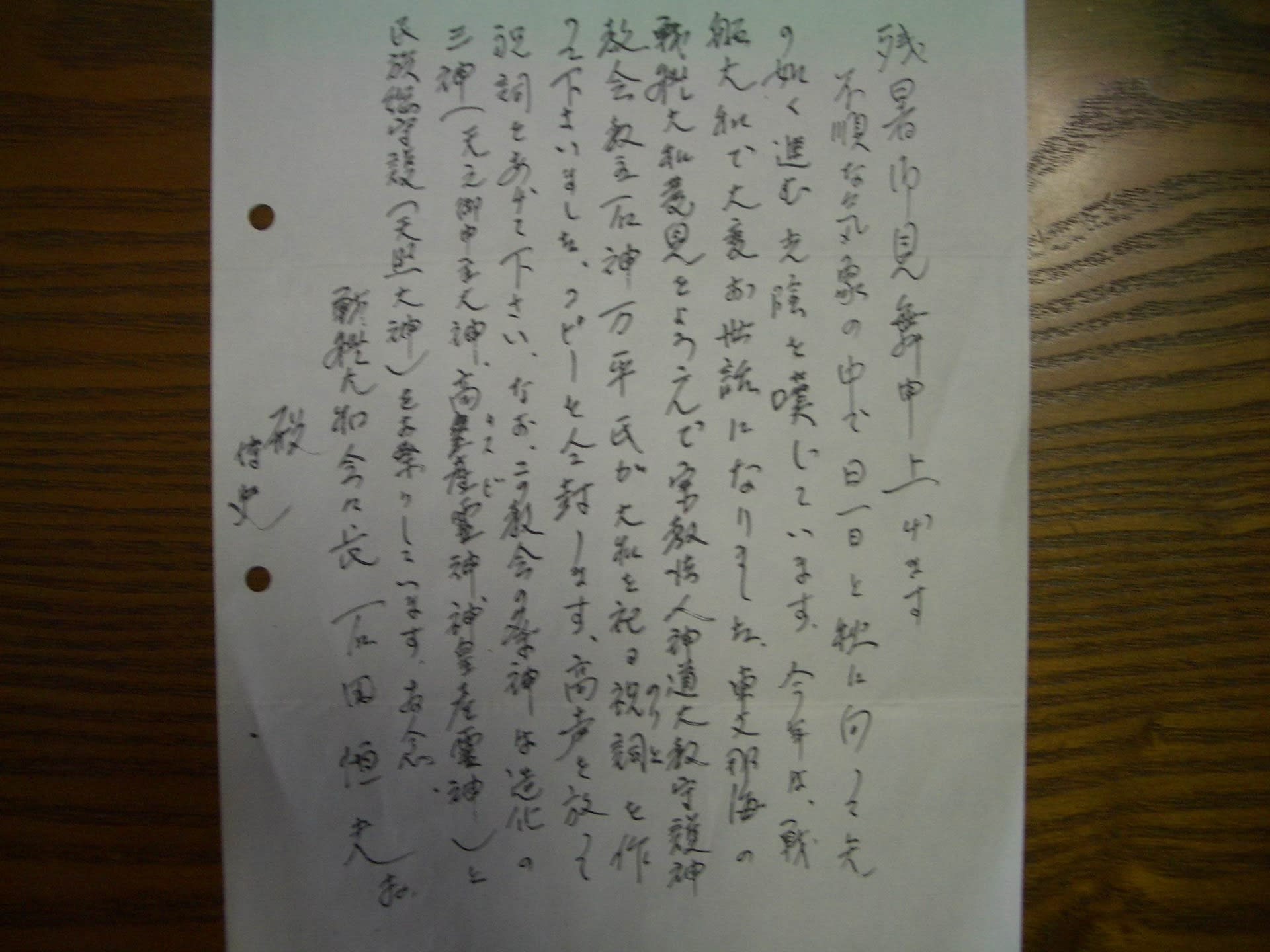

昭和五十七年八月十五日付け、父宛書簡です。

当時、戦艦大和会会長「石田恒夫元少佐」からのものでございます。

同様の書簡は、大和会会員の皆様へ送られたものだと思います。

この書簡ど共に、同封されておりましたのが、祝詞の写しでございました。

先ずは文面をご紹介いたします。

残暑御見舞申し上げます。

不順な気象の中で日一日と秋に向かって矢の如く進む支陰を嘆じています。

今年は戦艦大和で大変お世話になり . . . 本文を読む

昭和六十年年末12月に塩竈に届きました「戦艦大和会会報『かわら版』」です。

当時の会長は元第二艦隊司令部副官「石田恒夫」さんでした。

石田さんが会長時代、事細かい会報が送られてまいりました。

特に、会計の項目では、使途明細など一円単位で知らしております。

さすが、経二十四期卒です。

写真は、ちょうどパイセスが大和の沈没地点を特定し、遺品数点を引き上げた頃です。

ネクタイ中央の鉄くずは大和のものです . . . 本文を読む

コメントへの返礼が滞りました。

この場を借りまして、お詫び申し上げます。

再度、再度「一億特攻のさきがけ」を検証してまいります。

「一億総特攻」について、この言葉が使われた時期を推察してまいります。

「海上特攻作戦は、作戦の担当者としてこんなに辛いことはなかった。命令する立場として『お前死んでこい』と平然と申しわたすにはよほどの修養を積む必要があった。ところが、作戦課の周囲にいる人たち、みずか . . . 本文を読む