今年のレゴ部制作作品の紹介の最後です。

今まで赤門、小宮山総長、夏目漱石と紹介してきました。

最後に紹介する作品は「東大マーク」です。

これはモザイク方法も普通の組立て方法も使う、「混ぜこぜ」作品です。

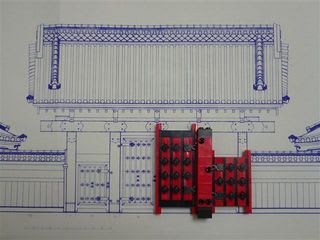

作品のコンセプトは、単に平べったく作るのではなく立体感を出すというものです。そうするほうが本来は2次元であるロゴが3次元化されて面白いかなと思います。

まず全体の大きさを決めてから文字やイチョウの大きさを確定します。ちなみにロゴ全体の大きさは縦30cm×横100cmです。

次に東大マークを主に3つの部分に分けます。

「イチョウマーク」部分、「東京大学」部分、「The University of Tokyo」部分です。

今日は「イチョウマーク」部分について紹介します。

イチョウマークはコンセプトに則り、黄色いイチョウと青いイチョウをそれぞれ単独に作って重ねることとしました。

設計図を描いてもよかったのですが、大きさはもう分かってますし面倒くさいのでいきなり作り始めました。

スイスイ~っと作っていけましたw

特徴としてはイチョウの切れ込みを綺麗に表現するため、黄色いイチョウはポッチが左向きになるように、青いイチョウはポッチが右向きになるように組だといったところでしょうか。

今まで赤門、小宮山総長、夏目漱石と紹介してきました。

最後に紹介する作品は「東大マーク」です。

これはモザイク方法も普通の組立て方法も使う、「混ぜこぜ」作品です。

作品のコンセプトは、単に平べったく作るのではなく立体感を出すというものです。そうするほうが本来は2次元であるロゴが3次元化されて面白いかなと思います。

まず全体の大きさを決めてから文字やイチョウの大きさを確定します。ちなみにロゴ全体の大きさは縦30cm×横100cmです。

次に東大マークを主に3つの部分に分けます。

「イチョウマーク」部分、「東京大学」部分、「The University of Tokyo」部分です。

今日は「イチョウマーク」部分について紹介します。

イチョウマークはコンセプトに則り、黄色いイチョウと青いイチョウをそれぞれ単独に作って重ねることとしました。

設計図を描いてもよかったのですが、大きさはもう分かってますし面倒くさいのでいきなり作り始めました。

スイスイ~っと作っていけましたw

特徴としてはイチョウの切れ込みを綺麗に表現するため、黄色いイチョウはポッチが左向きになるように、青いイチョウはポッチが右向きになるように組だといったところでしょうか。