「 #freepalestine イスラエル代表を平和記念式典に招待しないよう広島市に要請します!【5/14 (火) 24時〆切】」の発信者の 広島パレスチナともしび連帯共同体 Hiroshima-Palestine Vigil Community さんが、最新のお知らせを投稿しました。

学生オンラインゼミ 志位議長の講演(2)

第一の角度――「利潤第一主義」からの自由

Q9そもそも「利潤第一主義」とはどういうことでしょうか?

もうけを増やすことへの限りない衝動が生産の推進力

中山 それではまず第一の角度――「利潤第一主義」からの自由についてお聞きします。そもそも「利潤第一主義」とはどういうことでしょうか? まずそもそも論からお話しください。

志位 資本主義では、生産は何のために行われるか。マルクスは、『資本論』で、“資本主義では、資本のもうけを増やすことへの限りない衝動が、生産の推進力――生産の動機となり目的となる”と繰り返し言っています。私たちはこれを「利潤第一主義」と呼んでいるんです。

マルクスは『資本論』で「資本の魂」という言葉を使ってそのことを表現しています。これは私の“意訳”ですが、パネルをご覧ください。(パネル7)

マルクスは「吸血鬼」という言葉まで使っているのですが、さっき紹介した「オックスファム」の「報告書」の超富裕層のもうけぶりは、「吸血鬼」という言葉がぴったりくるのではないでしょうか。もちろんこれは、超富裕層の人々の個々人の人格を批判しているわけではありません。「資本家」である以上は、そういう「資本の魂」を持たざるを得なくなってしまうということが、マルクスが言ったことなのです。

中山 その人が悪い人だからとか、良い人だからとかいうことではないんですね。衝動に突き動かされているということですね。

志位 ある企業の代表がどんな人格者であっても、資本家としては「資本の魂」をもって行動するということです。「衝動」という言葉が使われていますが、抑えがたい力で突き動かされるということですね。

Q10「利潤第一主義」は資本主義だけの現象なのですか?

過去の搾取社会と比べても「利潤第一主義」が特別に激烈

中山 「利潤第一主義」は、資本主義だけの現象なのですか?

志位 ここで人類の歴史に目を向けて考えてみたいと思います。

人類の社会の最初は、原始共同体(原始共産主義)と言われる搾取のない社会が長い間続きました。この社会が崩壊した後に、人類の社会は、奴隷制、封建制、資本主義など、人間が人間を搾取する搾取社会に交代していきます。資本主義の前の搾取社会――奴隷制や封建制でも、支配者が生産者をできるだけこき使って、できるだけ多くの富を得ようとすることでは共通していました。ただ、資本主義社会は、この衝動が、過去の搾取社会に比べて特別に激烈なんです。パネルをご覧ください。(パネル8)

第一は、追求する富が「カネ」の量だということです。つまり追求する富の内容が違う。過去の搾取社会では、富は「モノ」の豊かさで示されて、「モノ」の豊かさが追求されました。たとえばヨーロッパの絶対王政の時代では、フランスのベルサイユ宮殿など豪華絢爛(けんらん)な宮殿が富の象徴でした。さかのぼって奴隷制の時代でいえば、巨大な王の墓――エジプトのピラミッドや、古代日本の巨大古墳などが富の象徴でした。「モノ」の豊かさで表現される富にはおのずと限度があります。豪華絢爛な宮殿でも、巨大なお墓でも、たくさんはいりません。ベルサイユ宮殿は一つあれば十分で、二つも三つもいらない。ところが、資本主義社会では、追求する富は「カネ」の量です。「カネ」はいくらあっても困りません。多ければ多いほどよい。だからこれを増やそうという衝動には限度がなく、果てしがありません。

第二は、資本主義社会が、資本家同士がもうけを市場で競い合う自由競争の社会だということです。もうけが少ないものは没落し、淘汰(とうた)されてしまいます。それは資本家の生死をかけたたたかいです。だから資本家の意思にかかわりなく、またその資本家が善意なのか悪意なのかにもかかわりなく、競争が強制されます。強制的に競争に追い立てられるのです。ここまであからさまにもうけを競い合う社会は、かつて歴史に登場したことはありませんでした。

第三に、「生産のための生産」が合言葉だということです。資本主義の社会では、富の蓄積というのは、おカネをただため込むというものではありません。おカネは、ただ手元にため込んでいたら、もうけを生んでくれません。資本家は、つぎ込んだ資本がもうけを生んだら、その全部または一部をふたたび生産に投じて、より多くのもうけを獲得しようとします。こうして新たな資本をたえず生産に投じます。こうして「生産のための生産」に突き進め! これが資本主義の合言葉になります。

これらの点で、「利潤第一主義」がかつてないほど激烈に展開されるのが資本主義です。マルクスはここに、資本主義の一番の根源となる病理を見ました。

中山 カネもうけの衝動が特別に激しいと。

志位 そうです。

Q11「利潤第一主義」はどんな害悪をもたらすのですか?

「貧困大国・日本」――「貧困が一気に拡大、社会の底が抜けてしまった」

中山 「利潤第一主義」は、具体的にどんな害悪をもたらしているのでしょうか?

志位 大きく言って、二つの害悪を指摘したいと思います。

第一は、貧困と格差の拡大です。

第二は、「あとの祭り」の経済です。ちょっと耳なれないかもしれませんが、これについては後で説明します。

まず貧困と格差の拡大ですが、「利潤第一主義」の矛先が、最も過酷な形で集中するのは働く人――労働者です。それはさまざまな労働苦――貧困と格差の拡大となってあらわれます。さきほど、世界的規模で貧困と格差が途方もなく広がっていることを話しましたが、日本はどうか。次のパネルを見てください。(パネル9)

主要先進国の貧困率の最新値を調べてグラフにしてみました。日本の2021年の相対的貧困率は15・4%に達しました。「貧困大国」と言われるアメリカの18・0%には及びませんが、韓国を抜いて、主要先進国・第2位の「貧困大国」となっています。相対的貧困率というのは、年間の等価可処分所得(手取り収入を世帯員の数で調整したもの)の中間値の半分額未満の所得しかない人の割合です。日本では、127万円未満の人が、相対的貧困とされています(21年)。6・5人に1人が貧困状態にあるのです。

「新宿ごはんプラス」という取り組みをご存じでしょうか。

中山 はい。ニュースで見ました。

志位 先日、「毎日」の夕刊(24年4月24日付)にずいぶん大きく出ていました。生活に困っている方を対象に、東京都庁の真下のスペースで、毎週土曜日、無料の食事提供と、暮らしや健康のワンストップ相談会を行っている取り組みです。毎週、この取り組みに参加してきた医師で日本共産党比例東京ブロック予定候補者の一人、谷川智行さんにお話を聞いたところ、最近、次のような特徴があるとのことでした。

「食料配布、相談会に来られる方がコロナの後、爆発的に増えています。コロナ前はホームレス状態の方がほとんどでしたが、現状では、家がある、仕事がある、保険証を持っているが、生活に困窮されている方がほとんどです。貧困が一気に拡大し、社会の底が抜けてしまった印象です」

「若い人では圧倒的に非正規ワーカーが来られます。多くの非正規ワーカーが会社の都合で使い捨てにされても抗議も抵抗もできず泣き寝入りの状態に置かれています。雇用破壊が日本社会を根底から壊したと痛感します」

「毎日」の記事では、食料配布が行われる都庁の壁面には毎夜、きらびやかな映像(プロジェクションマッピング)が流れるとのべ、「必要なのは、闇夜にピカピカ光る映像ではなく、セーフティーネットの強化ではないのか」と言っています。

中山 民青同盟も食料支援活動をコロナ禍以降始めています。学生の貧困はとても深刻です。高い学費を自分で払っている、生活費のためにほとんどの人がバイトをし、生活はカツカツです。

志位 打開のためにみんなで力を合わせようと言いたいと思います。

Q12資本主義のもとでなぜ貧困と格差が拡大していくのでしょうか?

富の蓄積と貧困の蓄積のメカニズム――搾取の鎖を断ち切ろう

中山 資本主義のもとで、格差と貧困がなぜ拡大していくのでしょうか?

志位 マルクスは『資本論』で、まず工場の内部で搾取がどのように強化されていくのかの分析を徹底的に行っています。そのうえで視野を社会全体に広げ、社会全体の規模で格差が拡大していくメカニズムを明らかにしています。

マルクスは『資本論』のなかで、資本が蓄積されていくと、技術革新によって、景気が良いときであっても労働者が「過剰」になる、そして「過剰」になった労働者を職場からたえずはじき出すプロセスが進むことを明らかにしています。経済が発展しているのに、仕事につけない「過剰」労働者がいつも大量に存在するという状態が、資本主義社会では当たり前になっていく。

資本主義が生み出す、現役労働者の数を超える「過剰」な労働者人口のことを、マルクスは「産業予備軍」と呼び、そうした失業、半失業の労働者の大群を生み出すメカニズムを『資本論』で明らかにしました。資本主義社会では、失業は決してなくなりません。資本主義の国で失業者がゼロの国はありませんよね。

中山 言われてみればありませんね。

志位 ありません。そしてマルクスは、これは職場からはじきだされた労働者にとってはたいへんに不幸なことですが、資本家にとってはこれ以上都合のよい存在はないのだとのべています。つまり、資本家は、「この労働条件で嫌なら結構ですよ。もっと安い賃金でも働きたい人はたくさんいるのですよ。あなたの代わりはいくらでもいる」。こう言えますよね。すなわち「産業予備軍」――大量の失業者の存在は、労使の力関係を、資本家にとってすごく有利にしてしまいます。

マルクスの『資本論』のなかには、次のような有名な一節があります。パネルをご覧ください。(パネル10)

中山 ギリシャ神話からの例えなのですね。

志位 そうです。ここに出てくるプロメテウスとは、ギリシャ神話のなかの巨人です。プロメテウスは、天界の掟(おきて)を破って、鍛冶――鉄を鍛えて道具をつくる職人――の神・ヘファイストスの鍛冶場の火を盗んで人間にあたえました。そのためにプロメテウスは最高神ゼウスの怒りを買って、山の頂に鎖で磔(はりつけ)にされました。その鎖を岩に打ち込む楔を鍛えたのが、鍛冶の神ヘファイストスでしたが、この楔はどんな力でも外せない特別製の楔だった。それぐらいの強靱(きょうじん)さをもって、労働者階級を資本の支配と貧困のもとに置くのだということを、ギリシャ神話を使ってマルクスは告発しました。

中山 とても印象的で、どれだけ逃れられないかが伝わってきますね。

志位 そうですね。そして現在の日本を見ますと、恐ろしいほどこの法則が働いています。低賃金と不安定雇用の非正規ワーカーが、働く人の4割、若者や女性の5割以上に達しています。これはいわば、現役労働者を「予備軍化」したものです。こういう状態は、非正規ワーカー自身を劣悪な条件のもとに置いて苦しめているだけではありません。「あなたの代わりはいくらでもいる」と脅しつけて、正社員を過酷な労働に縛りつけ、働くもの全体の貧困をひどくしている――これがいま働いている仕掛けなのです。

もちろん、ここでマルクスが言いたかったのは、“貧困の蓄積は資本主義の法則だから我慢せよ”ということではありません。“資本主義が、こういう仕組みで貧困と格差を社会と人間に押し付けてくるのであれば、資本主義そのものの変革に進もうではないか。現代におけるヘファイストスの楔――資本主義の搾取の鎖を断ち切るたたかいに立ち上がろうではないか”――これがマルクスがこの告発に込めたメッセージでした。

非正規ワーカーとして働いている人の劣悪な労働条件は、労働者みんなの問題です。正社員として働く人も、非正規ワーカーで頑張っている人も、みんなで団結して貧困と格差を押し付けてくる政治を変え、社会を変えようではありませんか。

Q13「あとの祭り」の経済とはどういうことですか?

繰り返される恐慌、気候危機=「物質代謝の大攪乱」

中山 志位さんはさきほど、「利潤第一主義」の第二の害悪として、「あとの祭り」の経済と言いました。これはどういうことでしょうか?

志位 マルクスは『資本論』で、資本主義の社会では、「社会的理性」が、いつも“祭りが終わってから”はじめて働くと特徴づけました。これは言葉をかえると「あとの祭り」の経済になるということです。

中山 「あとの祭り」になると。

志位 ええ。資本主義社会では、生産の計画的な管理が可能なのは、個々の企業の内部だけのことです。社会的規模では競争が強制されますから、「生産のための生産」が無政府的に行われる。そのために生産のいろいろなかく乱が起こり、「社会的理性」が働くのは“祭りが終わってから”になる。つまり、「あとの祭り」になる。こういう特徴があります。

中山 具体的にお話しください。

志位 たとえば資本主義のもとでは、バブル経済と恐慌が絶えず繰り返され、なくなることはありません。人々が飢えや窮乏に陥るのは、資本主義以前の社会にもありました。しかし、社会に生産物がありあまっているのに、人々には物が不足し貧困におちいるという現象は、資本主義で初めて始まった固有の現象です。

恐慌のもとにあるアメリカの炭鉱労働者のことを書いたあるパンフレットに、次のような物語があったといいます。

「ある炭鉱夫の子ども『こんなに寒いのに、どうしてストーブをたかないの?』

母親『うちには石炭がないんだよ。父ちゃんが失業したから、石炭が買えないんだよ』

子ども『ママ、父ちゃんはなぜ失業したの』

母親『それはね。石炭が多すぎるからだよ』」

石炭が家にないのは、石炭が多すぎるから。本当に資本主義とは矛盾に満ちたシステムではないでしょうか。資本主義では、周期的にバブル経済――いくらでも売りまくって大もうけをあげる時期があり、そのあとで必ず恐慌がきます。そのことがわかっていても、バブル経済と恐慌を繰り返さざるを得ません。わかっているけどやめられない。バブル経済のさなかの時には、みんな株が永遠にあがり、好景気が永遠に続くと錯覚するんです。ところが、バブルは必ず破綻する。その繰り返しをしている。つねに「あとの祭り」が繰り返されるのが資本主義です。

次のパネルをご覧ください(パネル11)。人類の歴史で主な恐慌が起こった年を列挙してみました。

中山 こんなに起きているんですね。

志位 主なものだけで19回になります。恐慌は最初はイギリスだけの現象でしたが、1857年からは世界恐慌となって、繰り返されています。直近のものは2008年のリーマン・ショックに始まる世界恐慌です。

近年における日本経済では、1980年代後半に途方もないバブル経済が起こりました。どんどん経済が膨れ上がって、株も上がりました。ところが90年代に入ってバブルの崩壊が起こり、そこから「失われた30年」と言われる経済停滞に入りました。

2008年のリーマン・ショックのさいには、派遣労働者がどんどん仕事を失い、東京のど真ん中に「派遣村」が出現しました。一方で大企業の工場は止まっている。一方で、街には労働者が放り出される。両者は一体になれば働けるのに一体になれない。これが恐慌です。そして恐慌は資本主義の不治の病です。なくそうと思ってもなくせない。

中山 このままいくとまた起きてしまうということですか。

志位 資本主義のもとでは治すことは不可能だと思います。ただし、こういうことが言えます。恐慌が起こった後には、「あとの祭り」ではありますが、「社会的理性」が働き、経済はまともな軌道に戻っていくわけです。

この点で、「あとの祭り」の経済がつくりだすものだけれども、「あとの祭り」には決してしてはならない大問題があります。それが冒頭お話しした気候危機です。こればかりは「あとの祭り」にするわけにはいきません。

マルクスは人間と自然の関係をどう考えたか。マルクスが生きた時代は、18~19世紀初頭に起きた「産業革命」から間もない時代です。ですから、地球的規模の環境破壊は問題にならなかった時代です。それでも『資本論』を読むと、この問題を考える手掛かりになる大事な叙述があるんです。

マルクスは、『資本論』のなかで、人間の生産活動、経済活動を、「自然と人間との物質代謝」と呼びました。「物質代謝」とは、もともとは生物学の言葉です。すべての生命体は、外界から栄養物質などをとりこんで、体のなかで変化させて、自分に必要な物質につくりかえ、エネルギー源にしたうえで、不要な部分を体外に排出します。これを「物質代謝」と言います。マルクスは、この言葉を使って、人間が労働によって、自然からさまざまな物質をとりこみ、それを加工して自分の生活手段にすることを、生命体になぞらえて「自然と人間との物質代謝」と呼びました。

『資本論』を読んでいて驚くのは、資本主義のもとでの「利潤第一主義」による産業活動によって、自然環境の破壊が起こることを早くも告発していることです。これをマルクスは、「物質代謝」の「攪乱(かくらん)」と表現しています。マルクスが『資本論』でとりあげているのは、資本主義のもとでの「利潤第一主義」の農業生産です。もうけ第一で自然がどうなろうとお構いなしという農業経営によって、土地の栄養分がなくなって荒れ地になってしまう。そうすると農業そのものが成り立たなくなってしまう。そうした事態を、マルクスは「物質代謝」の「攪乱」と表現しました。これは、現代に恐るべき規模で起こっていることの先取り的な告発ですね。

中山 そうですよね。びっくりしました。

志位 いま起こっている気候危機は、地球的規模での「物質代謝の大攪乱」です。でもこればかりは「あとの祭り」にしてはならなりません。人類は、この最悪の社会的災害を、「あとの祭り」になる前に、「社会的理性」を働かせて、解決することができるかどうかが問われています。

資本主義のもとでも、その解決のためにありとあらゆる知恵と力を尽くす必要があります。しかし、その解決ができないのであれば、資本主義には退場してもらって、次の社会に席を譲ってもらわなければなりません。

中山 こればかりは「あとの祭り」にしてはならないと。しっかりかみしめて、私たちも気候危機打開の活動にとりくんでいきたいと思います。

Q14どうすれば「利潤第一主義」をとりのぞくことができるのですか?

「生産手段の社会化」によって、「自由な生産者が主人公」の社会をつくる

(写真)学生オンラインゼミであいさつする志位和夫議長=4月27日、党本部

中山 害悪だらけの「利潤第一主義」ですが、どうすればこれをとりのぞくことができるのでしょうか?

志位 生産の動機と目的そのものを変える社会変革が必要になってきます。資本主義のもとでは、生産手段――工場とか機械とか土地とか、生産に必要な手段を資本が握っています。そのことから資本はこれを最大限に使って、自分のもうけを最大化しようとする。それがさきほどお話しした「利潤第一主義」を生んで、いろいろな害悪をつくりだす。どうすればこの問題を解決することができるか。マルクスが出した答えは、「生産手段の社会化」――生産手段を個々の資本家の手から社会全体の手に移すということでした。

中山 なるほど。

志位 そうしましたら、生産の推進力が変わります。生産の目的と動機が変わります。がらりと変わります。つまり個々の資本家がもうけを果てしなく追求する「利潤第一主義」にかわって、生産の目的と動機が「人間と社会の発展」のためということになるじゃないですか。このことによって、人間は、「利潤第一主義」から自由になる。これが私たちの大展望なんです。私たちは、この「生産手段の社会化」を資本主義から社会主義に進むさいの変革の中心に位置づけています。

中山 「社会化」というのは「国有化」ということですか?

志位 「生産手段の社会化」といいますと、「国有化」を連想される方も多いかと思うんですが、私たちは「国有化」が唯一の方法と考えていません。生産手段を社会の手に移すには、いろいろな方法や形態があって、情勢に応じて、いちばんふさわしい方法や形態を、国民多数の合意で選んでいけばいい。その「青写真」をいまから描くことはできないし、描くことは適切でないというのが、マルクスやエンゲルスの考えでした。社会進歩の道を前進するなかで、みんなで見いだしていく。

私が、ここで強調しておきたいのは、建前上は、「生産手段の社会化」がやられていたとしても、肝心の生産者が抑圧されているような社会は、社会主義とは無縁だということなんです。崩壊してしまった旧ソ連社会がそうでした。旧ソ連には「国有化」はあった。「集団化」もあった。しかし肝心の生産者がどうなっていたか。抑圧され、弾圧され、強制収容所に閉じ込められ、囚人労働が経済の一部に位置づけられていました。こんな社会は、経済の土台の面でも社会主義とは無縁の社会だったと、日本共産党は大会の決定でそういう歴史的判定をやっています。そして、こういう社会を「絶対に再現させてはならない」と、綱領で固く約束しています。

マルクスは『資本論』で、社会主義・共産主義の社会を、「共同的生産手段で労働し自分たちの多くの個人的労働力を自覚的に一つの社会的労働力として支出する自由な人々の連合体」と呼びました。「自由な生産者が主人公」の社会が、私たちの目指す社会主義・共産主義の社会だということを、うんと強調しておきたいと思います。

中山 「自由な生産者が主人公」というのは、今まで言われてきた社会主義・共産主義像と全然違いますね。

Q15「利潤第一主義」から自由になると、人間と社会はどう変わるのですか?

貧困と格差から自由になり、「あとの祭り」の経済から自由になる

中山 それでは、「利潤第一主義」から自由になると、人間と社会はどう変わるんでしょうか?

志位 「利潤第一主義」がもたらす二つの害悪という話をしましたでしょう。「利潤第一主義」から自由になると、まさにこの二つの害悪から自由になる。

中山 解放される?

志位 解放される。

第一に、貧困と格差、労働苦から自由になります。生産手段が社会全体のもの――人間の連合体のものになれば、生産物の全体が人間の連合体のものになる。人間は搾取から自由になり、貧困や格差から自由になります。

労働の性格も大きく変わるでしょう。マルクスは、1864年に、労働者の国際団体――国際労働者協会(インタナショナル)を創立したさいに執筆した宣言のなかで、こう言っています。

「賃労働は……やがては、自発的な手、いそいそとした精神、喜びに満ちた心で勤労に従う結合的労働に席をゆずって消滅すべき運命にある」

他人の生産手段のもとで、他人のもうけのために、他人の指揮のもとで働く労働では、非人間的な労働苦は避けられません。それにかわって、各人の自由な意思でつくった連合体がもつ生産手段のもとで働くようになれば、未来社会での労働は、本来の人間的性格を回復するだろう。これが私たちの展望です。そして、これはあとで詳しくお話ししますけれども、搾取がなくなるもとで労働時間の抜本的短縮が実現して、人間は長時間労働から自由になります。

第二に、「あとの祭り」の経済から自由になります。資本主義的な生産は、無政府性を特徴としますが、生産手段が自由な生産者の共同体である社会の手にうつった未来社会では、生産の意識的計画的な管理が初めて可能になるでしょう。人間は、恐慌と不況から自由になります。気候危機をもたらすような環境破壊からも自由になります。さきほど「社会的理性」というお話をしましたが、「社会的理性」が「祭り」が終わってから初めて働く社会にかわって、はじめから働く社会になります。

これを考えただけでも、「利潤第一主義」からの自由は、「人間の自由」を素晴らしく拡大するものになるという展望を持つことができるのではないでしょうか。

Q16「生産手段の社会化」と「自由」は深く結びついているということですね?

人類史の圧倒的期間は、生産手段を共有した自由で平等な共同社会だった

中山 「生産手段の社会化」は「自由」と深く結びついているということですね。このことについてさらにお話しください。

志位 “「生産手段の社会化」と「自由」”について、どうお話ししたらいいかと、いろいろと考えてみたんですが、人類の歴史で考えてみたいと思います。

人類の歴史の起源を見ますと、原始共同体といわれる時期が、少なくとも数万年という単位で続きました。どの社会も、いちばん最初は、原始共同体から始まったと考えられています。この社会では、共同体に属している生産者が、共同の生産手段を使って、自然に働きかけていました。人間による人間の搾取のない、平等な社会でした。この時代の生産力はとても低い水準だったわけですが、その社会はどんなものだったか。

マルクスは最晩年の時期に、モーガンというアメリカの人類学者が書いた『古代社会』(1877年)という著作に出会い、その内容にびっくりして、詳細なノートをつくるんです(『ルイス・ヘンリ・モーガンの著書「古代社会」の摘要』、1880~81年)。1883年にマルクスが亡くなったあとノートが残りました。エンゲルスがこれを発見して、とても重要なノートだということで、これを本にまとめなきゃと考えて、『家族、私有財産及び国家の起源』(1884年)という著作にまとめました。

モーガンは、アメリカ先住民の研究にとりくみ、現在のニューヨーク州に定住していたイロクォイ族をとくに詳しく研究し、原始共同体がどんな社会だったかを明らかにしていきます。イロクォイ族は、五つの部族に分かれていて、それぞれの部族はいくつかの氏族に分かれており、社会の単位となっていました。成年の男女氏族員の全員からなり、みんなが平等な投票権をもつ民主的な会議――氏族会議が最高の決定機関であり、リーダーの選挙や解任なども、すべて氏族会議によって決められていました。マルクスが遺(のこ)した「モーガン『古代社会』の摘要」から、この社会の特徴を記した部分を紹介します。パネルをご覧ください。(パネル12)

アメリカ先住民の氏族社会は、無定型・無規律な集団ではなく、共同の規律をもって組織された、自由な人々の秩序ある協同組織だったのです。これが、長い間続いていた原始共同体の一つの姿です。

日本における原始共同体では、1万年以上の期間にわたって続いたと言われる縄文時代の発掘と研究が進んでいます。青森県にある三内丸山遺跡が有名です。数十人から数百人という集団が共同生活を送っていたようです。獲得した食料は、働けない人――老人、子ども、障害者などにも平等に分けられていた。経済は民主的に管理、決定されていました。縄文時代の遺跡からは、足の骨を折ってしまった老人、難病にかかった若者など、社会的弱者へのケアが行われていたことが人骨で確認されています。そして、この社会は人を殺すための武器がなかった、戦争がない平和な社会だったことも発掘から明らかになっています。

これらが長く続いた人間社会の姿なのです。人類史の圧倒的に長い期間は、生産手段は共同体のみんなのものでした。つまり生産者と結びついていました。そしてそれは、生産力が低い水準ながらも、自由で平等な人間関係の社会でした。ただ一言いっておきたいのは、この社会では、個人は共同体と“へその緒”でつながっており、共同体の一部であり、共同体の規則に無条件に従わねばならず、本当の意味で独立した個性とはなりえなかったという面もありました。そういう制約はあるのですけれども、人類史の起源に、こういう自由で平等な共同社会があったというのは、未来への大きな展望にもつながる胸が熱くなる話ではないでしょうか。

中山 動物的な生活をしていたわけではなかったのですね。

志位 そうですね。生産者と生産手段が結びついた、自由で平等な共同社会が、たいへんに長く続いた人間社会の姿でした。

ところが、階級社会になって、これが根本から変わっていきます。階級社会には、奴隷制、封建制、資本主義という主に三つの時代がありますけれど、共通しているのは、生産者と生産手段が切り離されているということです。生産手段は、他人である支配者の持ち物になってしまい、生産者は、他人である支配者のために働くという社会に変わってしまったのが、階級社会でした。その意味で、階級社会は、「自由」ではありえない社会になったのです。

ただ、この階級社会は、長い人類史のなかで、せいぜい数千年です。日本の場合はもう少し短い。数万年という単位で続いた原始共同体と比べたら、はるかに短いのです。原始共同体では、生産手段は共同でみんなでもって、生産手段は生産者と結びついていたわけですが、人類の長い歴史でみたら、生産手段を共有する自由な社会こそが、当たり前の社会だと、言えるのではないでしょうか。

そして社会主義・共産主義社会というのは、自由な意志で結合した生産者の集団が、生産手段を所有する社会ですが、これは人類史的に見れば、高い次元で、生産者と生産手段の結びつきという当たり前の姿を回復する社会ということが言えるでしょう。

マルクスは、資本主義社会を人類最後の搾取社会とみなし、こう言っています。

「この社会構成体(資本主義社会のこと――引用者)をもって人類社会の前史は、終わりを告げる」(『経済学批判・序言』、1859年)

人類社会の「前史」は資本主義でおしまいになる。つまり社会主義・共産主義への変革は、人類史の「本史」への発展となる――これがマルクスの壮大な展望でした。「生産手段の社会化」というのは、長い人類史のなかで、圧倒的な期間を占める生産手段をみんなで持つ社会――自由で平等な共同社会を、高い次元で復活させるという、人類史的意義を持っているということを、私は言いたいと思います。

中山 今の階級社会とか、他の人が生産手段を持っている社会というのを、私たちは、いま当たり前に過ごしているんですけれど、それを人類史でみると、本当にわずかな期間だと知ると、人間の可能性というものを感じられるような気がしました。

志位 その通りだと思います。

Q17「生産手段の社会化」と「自由」を論じたマルクスの文献を紹介してください。

「フランス労働党の綱領前文」では「自由」をキーワードに論じた

中山 「生産手段の社会化」と「人間の自由」との関係を論じたマルクス文献について、さらにお話しください。

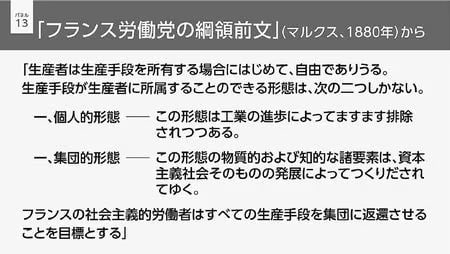

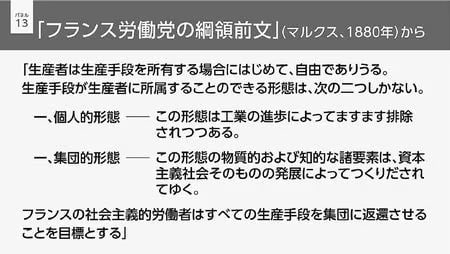

志位 ここで紹介したいのは、マルクスが、最晩年の1880年に作成した「フランス労働党の綱領前文」です。1879年、フランスでマルクス派の社会主義勢力がフランス労働党を創立します。その中心になったジュール・ゲードらが、マルクス、エンゲルスに綱領をつくるうえでの援助を申し入れます。1880年、ゲードがマルクス、エンゲルスが住むロンドンにやってきて、エンゲルスの家でマルクスと会い、綱領草案づくりの作業をしました。マルクスは、エンゲルスの目の前で、ゲードに口述筆記させて綱領草案をつくりました。パネルをご覧ください。(パネル13)

マルクスはまず、「生産者は生産手段を所有する場合にはじめて、自由でありうる」とのべています。生産者が生産手段と切り離されて、他人の生産手段のもとで働かされ、他人の指揮のもとで働かされ、その成果も他人の物になってしまう、そこでは搾取と抑圧が起こり、人間の「自由」はありえない。生産者が生産手段を自分で持つ場合に、人間ははじめて自由でありうる。ここから出発するわけです。

ここから論をおこしていって、「生産手段が生産者に所属することのできる形態」――生産者が生産手段を持つことができる形態は、論理的に考えて、二つしかないと論を進めていきます。

一つは、個人的形態――個人で小さな生産手段を持つことです。たとえば自分の小さな土地で耕作する農民、あるいは自分のわずかな用具で物をつくる職人、そういう小経営です。しかしこれは、「工業の進歩によってますます排除されつつある」。実際に、そういうプロセスが進んでいる。

もう一つは、集団的形態――集団で生産手段を持つことです。マルクスは、「この形態の物質的および知的な諸要素は、資本主義社会そのものの発展によってつくりだされてゆく」と言っています。どういうことかと言いますと、資本主義が発展して、機械制大工業へと発展していきますと、そうした大きな生産手段は、一人の労働者が動かしているわけではありません。労働者の集団が動かしているわけです。労働者の集団が生産手段を動かしているという点では、生産手段の集団的所有のための物質的な要素はつくりだされつつあるといえる。そういう意味なんです。

こうしてマルクスは、「自由」をキーワードにして、「生産手段を集団に返還させること」、つまり「生産手段の社会化」を、わずか数行の論立てで導きだしています。“自由を得るためには生産手段を持つことが必要だが、一人では持てないからみんなで持とう”。これが「生産手段の社会化」だと言っています。ここで言われている「自由」という言葉は、搾取からの自由、抑圧からの自由を意味していると思いますが、もう一つ含意があるように思います。

中山 なんでしょう?

志位 次にお話をする「人間の自由で全面的な発展」につながる「自由」です。これも含まれているように思います。マルクスが、「生産手段の社会化」を「自由」をキーワードにして論じたことは、たいへん重要な意味を持っていると思います。ぜひ心に留めておいてほしいなと思います。

(つづく)

第一の角度――「利潤第一主義」からの自由

Q9そもそも「利潤第一主義」とはどういうことでしょうか?

もうけを増やすことへの限りない衝動が生産の推進力

中山 それではまず第一の角度――「利潤第一主義」からの自由についてお聞きします。そもそも「利潤第一主義」とはどういうことでしょうか? まずそもそも論からお話しください。

志位 資本主義では、生産は何のために行われるか。マルクスは、『資本論』で、“資本主義では、資本のもうけを増やすことへの限りない衝動が、生産の推進力――生産の動機となり目的となる”と繰り返し言っています。私たちはこれを「利潤第一主義」と呼んでいるんです。

マルクスは『資本論』で「資本の魂」という言葉を使ってそのことを表現しています。これは私の“意訳”ですが、パネルをご覧ください。(パネル7)

マルクスは「吸血鬼」という言葉まで使っているのですが、さっき紹介した「オックスファム」の「報告書」の超富裕層のもうけぶりは、「吸血鬼」という言葉がぴったりくるのではないでしょうか。もちろんこれは、超富裕層の人々の個々人の人格を批判しているわけではありません。「資本家」である以上は、そういう「資本の魂」を持たざるを得なくなってしまうということが、マルクスが言ったことなのです。

中山 その人が悪い人だからとか、良い人だからとかいうことではないんですね。衝動に突き動かされているということですね。

志位 ある企業の代表がどんな人格者であっても、資本家としては「資本の魂」をもって行動するということです。「衝動」という言葉が使われていますが、抑えがたい力で突き動かされるということですね。

Q10「利潤第一主義」は資本主義だけの現象なのですか?

過去の搾取社会と比べても「利潤第一主義」が特別に激烈

中山 「利潤第一主義」は、資本主義だけの現象なのですか?

志位 ここで人類の歴史に目を向けて考えてみたいと思います。

人類の社会の最初は、原始共同体(原始共産主義)と言われる搾取のない社会が長い間続きました。この社会が崩壊した後に、人類の社会は、奴隷制、封建制、資本主義など、人間が人間を搾取する搾取社会に交代していきます。資本主義の前の搾取社会――奴隷制や封建制でも、支配者が生産者をできるだけこき使って、できるだけ多くの富を得ようとすることでは共通していました。ただ、資本主義社会は、この衝動が、過去の搾取社会に比べて特別に激烈なんです。パネルをご覧ください。(パネル8)

第一は、追求する富が「カネ」の量だということです。つまり追求する富の内容が違う。過去の搾取社会では、富は「モノ」の豊かさで示されて、「モノ」の豊かさが追求されました。たとえばヨーロッパの絶対王政の時代では、フランスのベルサイユ宮殿など豪華絢爛(けんらん)な宮殿が富の象徴でした。さかのぼって奴隷制の時代でいえば、巨大な王の墓――エジプトのピラミッドや、古代日本の巨大古墳などが富の象徴でした。「モノ」の豊かさで表現される富にはおのずと限度があります。豪華絢爛な宮殿でも、巨大なお墓でも、たくさんはいりません。ベルサイユ宮殿は一つあれば十分で、二つも三つもいらない。ところが、資本主義社会では、追求する富は「カネ」の量です。「カネ」はいくらあっても困りません。多ければ多いほどよい。だからこれを増やそうという衝動には限度がなく、果てしがありません。

第二は、資本主義社会が、資本家同士がもうけを市場で競い合う自由競争の社会だということです。もうけが少ないものは没落し、淘汰(とうた)されてしまいます。それは資本家の生死をかけたたたかいです。だから資本家の意思にかかわりなく、またその資本家が善意なのか悪意なのかにもかかわりなく、競争が強制されます。強制的に競争に追い立てられるのです。ここまであからさまにもうけを競い合う社会は、かつて歴史に登場したことはありませんでした。

第三に、「生産のための生産」が合言葉だということです。資本主義の社会では、富の蓄積というのは、おカネをただため込むというものではありません。おカネは、ただ手元にため込んでいたら、もうけを生んでくれません。資本家は、つぎ込んだ資本がもうけを生んだら、その全部または一部をふたたび生産に投じて、より多くのもうけを獲得しようとします。こうして新たな資本をたえず生産に投じます。こうして「生産のための生産」に突き進め! これが資本主義の合言葉になります。

これらの点で、「利潤第一主義」がかつてないほど激烈に展開されるのが資本主義です。マルクスはここに、資本主義の一番の根源となる病理を見ました。

中山 カネもうけの衝動が特別に激しいと。

志位 そうです。

Q11「利潤第一主義」はどんな害悪をもたらすのですか?

「貧困大国・日本」――「貧困が一気に拡大、社会の底が抜けてしまった」

中山 「利潤第一主義」は、具体的にどんな害悪をもたらしているのでしょうか?

志位 大きく言って、二つの害悪を指摘したいと思います。

第一は、貧困と格差の拡大です。

第二は、「あとの祭り」の経済です。ちょっと耳なれないかもしれませんが、これについては後で説明します。

まず貧困と格差の拡大ですが、「利潤第一主義」の矛先が、最も過酷な形で集中するのは働く人――労働者です。それはさまざまな労働苦――貧困と格差の拡大となってあらわれます。さきほど、世界的規模で貧困と格差が途方もなく広がっていることを話しましたが、日本はどうか。次のパネルを見てください。(パネル9)

主要先進国の貧困率の最新値を調べてグラフにしてみました。日本の2021年の相対的貧困率は15・4%に達しました。「貧困大国」と言われるアメリカの18・0%には及びませんが、韓国を抜いて、主要先進国・第2位の「貧困大国」となっています。相対的貧困率というのは、年間の等価可処分所得(手取り収入を世帯員の数で調整したもの)の中間値の半分額未満の所得しかない人の割合です。日本では、127万円未満の人が、相対的貧困とされています(21年)。6・5人に1人が貧困状態にあるのです。

「新宿ごはんプラス」という取り組みをご存じでしょうか。

中山 はい。ニュースで見ました。

志位 先日、「毎日」の夕刊(24年4月24日付)にずいぶん大きく出ていました。生活に困っている方を対象に、東京都庁の真下のスペースで、毎週土曜日、無料の食事提供と、暮らしや健康のワンストップ相談会を行っている取り組みです。毎週、この取り組みに参加してきた医師で日本共産党比例東京ブロック予定候補者の一人、谷川智行さんにお話を聞いたところ、最近、次のような特徴があるとのことでした。

「食料配布、相談会に来られる方がコロナの後、爆発的に増えています。コロナ前はホームレス状態の方がほとんどでしたが、現状では、家がある、仕事がある、保険証を持っているが、生活に困窮されている方がほとんどです。貧困が一気に拡大し、社会の底が抜けてしまった印象です」

「若い人では圧倒的に非正規ワーカーが来られます。多くの非正規ワーカーが会社の都合で使い捨てにされても抗議も抵抗もできず泣き寝入りの状態に置かれています。雇用破壊が日本社会を根底から壊したと痛感します」

「毎日」の記事では、食料配布が行われる都庁の壁面には毎夜、きらびやかな映像(プロジェクションマッピング)が流れるとのべ、「必要なのは、闇夜にピカピカ光る映像ではなく、セーフティーネットの強化ではないのか」と言っています。

中山 民青同盟も食料支援活動をコロナ禍以降始めています。学生の貧困はとても深刻です。高い学費を自分で払っている、生活費のためにほとんどの人がバイトをし、生活はカツカツです。

志位 打開のためにみんなで力を合わせようと言いたいと思います。

Q12資本主義のもとでなぜ貧困と格差が拡大していくのでしょうか?

富の蓄積と貧困の蓄積のメカニズム――搾取の鎖を断ち切ろう

中山 資本主義のもとで、格差と貧困がなぜ拡大していくのでしょうか?

志位 マルクスは『資本論』で、まず工場の内部で搾取がどのように強化されていくのかの分析を徹底的に行っています。そのうえで視野を社会全体に広げ、社会全体の規模で格差が拡大していくメカニズムを明らかにしています。

マルクスは『資本論』のなかで、資本が蓄積されていくと、技術革新によって、景気が良いときであっても労働者が「過剰」になる、そして「過剰」になった労働者を職場からたえずはじき出すプロセスが進むことを明らかにしています。経済が発展しているのに、仕事につけない「過剰」労働者がいつも大量に存在するという状態が、資本主義社会では当たり前になっていく。

資本主義が生み出す、現役労働者の数を超える「過剰」な労働者人口のことを、マルクスは「産業予備軍」と呼び、そうした失業、半失業の労働者の大群を生み出すメカニズムを『資本論』で明らかにしました。資本主義社会では、失業は決してなくなりません。資本主義の国で失業者がゼロの国はありませんよね。

中山 言われてみればありませんね。

志位 ありません。そしてマルクスは、これは職場からはじきだされた労働者にとってはたいへんに不幸なことですが、資本家にとってはこれ以上都合のよい存在はないのだとのべています。つまり、資本家は、「この労働条件で嫌なら結構ですよ。もっと安い賃金でも働きたい人はたくさんいるのですよ。あなたの代わりはいくらでもいる」。こう言えますよね。すなわち「産業予備軍」――大量の失業者の存在は、労使の力関係を、資本家にとってすごく有利にしてしまいます。

マルクスの『資本論』のなかには、次のような有名な一節があります。パネルをご覧ください。(パネル10)

中山 ギリシャ神話からの例えなのですね。

志位 そうです。ここに出てくるプロメテウスとは、ギリシャ神話のなかの巨人です。プロメテウスは、天界の掟(おきて)を破って、鍛冶――鉄を鍛えて道具をつくる職人――の神・ヘファイストスの鍛冶場の火を盗んで人間にあたえました。そのためにプロメテウスは最高神ゼウスの怒りを買って、山の頂に鎖で磔(はりつけ)にされました。その鎖を岩に打ち込む楔を鍛えたのが、鍛冶の神ヘファイストスでしたが、この楔はどんな力でも外せない特別製の楔だった。それぐらいの強靱(きょうじん)さをもって、労働者階級を資本の支配と貧困のもとに置くのだということを、ギリシャ神話を使ってマルクスは告発しました。

中山 とても印象的で、どれだけ逃れられないかが伝わってきますね。

志位 そうですね。そして現在の日本を見ますと、恐ろしいほどこの法則が働いています。低賃金と不安定雇用の非正規ワーカーが、働く人の4割、若者や女性の5割以上に達しています。これはいわば、現役労働者を「予備軍化」したものです。こういう状態は、非正規ワーカー自身を劣悪な条件のもとに置いて苦しめているだけではありません。「あなたの代わりはいくらでもいる」と脅しつけて、正社員を過酷な労働に縛りつけ、働くもの全体の貧困をひどくしている――これがいま働いている仕掛けなのです。

もちろん、ここでマルクスが言いたかったのは、“貧困の蓄積は資本主義の法則だから我慢せよ”ということではありません。“資本主義が、こういう仕組みで貧困と格差を社会と人間に押し付けてくるのであれば、資本主義そのものの変革に進もうではないか。現代におけるヘファイストスの楔――資本主義の搾取の鎖を断ち切るたたかいに立ち上がろうではないか”――これがマルクスがこの告発に込めたメッセージでした。

非正規ワーカーとして働いている人の劣悪な労働条件は、労働者みんなの問題です。正社員として働く人も、非正規ワーカーで頑張っている人も、みんなで団結して貧困と格差を押し付けてくる政治を変え、社会を変えようではありませんか。

Q13「あとの祭り」の経済とはどういうことですか?

繰り返される恐慌、気候危機=「物質代謝の大攪乱」

中山 志位さんはさきほど、「利潤第一主義」の第二の害悪として、「あとの祭り」の経済と言いました。これはどういうことでしょうか?

志位 マルクスは『資本論』で、資本主義の社会では、「社会的理性」が、いつも“祭りが終わってから”はじめて働くと特徴づけました。これは言葉をかえると「あとの祭り」の経済になるということです。

中山 「あとの祭り」になると。

志位 ええ。資本主義社会では、生産の計画的な管理が可能なのは、個々の企業の内部だけのことです。社会的規模では競争が強制されますから、「生産のための生産」が無政府的に行われる。そのために生産のいろいろなかく乱が起こり、「社会的理性」が働くのは“祭りが終わってから”になる。つまり、「あとの祭り」になる。こういう特徴があります。

中山 具体的にお話しください。

志位 たとえば資本主義のもとでは、バブル経済と恐慌が絶えず繰り返され、なくなることはありません。人々が飢えや窮乏に陥るのは、資本主義以前の社会にもありました。しかし、社会に生産物がありあまっているのに、人々には物が不足し貧困におちいるという現象は、資本主義で初めて始まった固有の現象です。

恐慌のもとにあるアメリカの炭鉱労働者のことを書いたあるパンフレットに、次のような物語があったといいます。

「ある炭鉱夫の子ども『こんなに寒いのに、どうしてストーブをたかないの?』

母親『うちには石炭がないんだよ。父ちゃんが失業したから、石炭が買えないんだよ』

子ども『ママ、父ちゃんはなぜ失業したの』

母親『それはね。石炭が多すぎるからだよ』」

石炭が家にないのは、石炭が多すぎるから。本当に資本主義とは矛盾に満ちたシステムではないでしょうか。資本主義では、周期的にバブル経済――いくらでも売りまくって大もうけをあげる時期があり、そのあとで必ず恐慌がきます。そのことがわかっていても、バブル経済と恐慌を繰り返さざるを得ません。わかっているけどやめられない。バブル経済のさなかの時には、みんな株が永遠にあがり、好景気が永遠に続くと錯覚するんです。ところが、バブルは必ず破綻する。その繰り返しをしている。つねに「あとの祭り」が繰り返されるのが資本主義です。

次のパネルをご覧ください(パネル11)。人類の歴史で主な恐慌が起こった年を列挙してみました。

中山 こんなに起きているんですね。

志位 主なものだけで19回になります。恐慌は最初はイギリスだけの現象でしたが、1857年からは世界恐慌となって、繰り返されています。直近のものは2008年のリーマン・ショックに始まる世界恐慌です。

近年における日本経済では、1980年代後半に途方もないバブル経済が起こりました。どんどん経済が膨れ上がって、株も上がりました。ところが90年代に入ってバブルの崩壊が起こり、そこから「失われた30年」と言われる経済停滞に入りました。

2008年のリーマン・ショックのさいには、派遣労働者がどんどん仕事を失い、東京のど真ん中に「派遣村」が出現しました。一方で大企業の工場は止まっている。一方で、街には労働者が放り出される。両者は一体になれば働けるのに一体になれない。これが恐慌です。そして恐慌は資本主義の不治の病です。なくそうと思ってもなくせない。

中山 このままいくとまた起きてしまうということですか。

志位 資本主義のもとでは治すことは不可能だと思います。ただし、こういうことが言えます。恐慌が起こった後には、「あとの祭り」ではありますが、「社会的理性」が働き、経済はまともな軌道に戻っていくわけです。

この点で、「あとの祭り」の経済がつくりだすものだけれども、「あとの祭り」には決してしてはならない大問題があります。それが冒頭お話しした気候危機です。こればかりは「あとの祭り」にするわけにはいきません。

マルクスは人間と自然の関係をどう考えたか。マルクスが生きた時代は、18~19世紀初頭に起きた「産業革命」から間もない時代です。ですから、地球的規模の環境破壊は問題にならなかった時代です。それでも『資本論』を読むと、この問題を考える手掛かりになる大事な叙述があるんです。

マルクスは、『資本論』のなかで、人間の生産活動、経済活動を、「自然と人間との物質代謝」と呼びました。「物質代謝」とは、もともとは生物学の言葉です。すべての生命体は、外界から栄養物質などをとりこんで、体のなかで変化させて、自分に必要な物質につくりかえ、エネルギー源にしたうえで、不要な部分を体外に排出します。これを「物質代謝」と言います。マルクスは、この言葉を使って、人間が労働によって、自然からさまざまな物質をとりこみ、それを加工して自分の生活手段にすることを、生命体になぞらえて「自然と人間との物質代謝」と呼びました。

『資本論』を読んでいて驚くのは、資本主義のもとでの「利潤第一主義」による産業活動によって、自然環境の破壊が起こることを早くも告発していることです。これをマルクスは、「物質代謝」の「攪乱(かくらん)」と表現しています。マルクスが『資本論』でとりあげているのは、資本主義のもとでの「利潤第一主義」の農業生産です。もうけ第一で自然がどうなろうとお構いなしという農業経営によって、土地の栄養分がなくなって荒れ地になってしまう。そうすると農業そのものが成り立たなくなってしまう。そうした事態を、マルクスは「物質代謝」の「攪乱」と表現しました。これは、現代に恐るべき規模で起こっていることの先取り的な告発ですね。

中山 そうですよね。びっくりしました。

志位 いま起こっている気候危機は、地球的規模での「物質代謝の大攪乱」です。でもこればかりは「あとの祭り」にしてはならなりません。人類は、この最悪の社会的災害を、「あとの祭り」になる前に、「社会的理性」を働かせて、解決することができるかどうかが問われています。

資本主義のもとでも、その解決のためにありとあらゆる知恵と力を尽くす必要があります。しかし、その解決ができないのであれば、資本主義には退場してもらって、次の社会に席を譲ってもらわなければなりません。

中山 こればかりは「あとの祭り」にしてはならないと。しっかりかみしめて、私たちも気候危機打開の活動にとりくんでいきたいと思います。

Q14どうすれば「利潤第一主義」をとりのぞくことができるのですか?

「生産手段の社会化」によって、「自由な生産者が主人公」の社会をつくる

(写真)学生オンラインゼミであいさつする志位和夫議長=4月27日、党本部

中山 害悪だらけの「利潤第一主義」ですが、どうすればこれをとりのぞくことができるのでしょうか?

志位 生産の動機と目的そのものを変える社会変革が必要になってきます。資本主義のもとでは、生産手段――工場とか機械とか土地とか、生産に必要な手段を資本が握っています。そのことから資本はこれを最大限に使って、自分のもうけを最大化しようとする。それがさきほどお話しした「利潤第一主義」を生んで、いろいろな害悪をつくりだす。どうすればこの問題を解決することができるか。マルクスが出した答えは、「生産手段の社会化」――生産手段を個々の資本家の手から社会全体の手に移すということでした。

中山 なるほど。

志位 そうしましたら、生産の推進力が変わります。生産の目的と動機が変わります。がらりと変わります。つまり個々の資本家がもうけを果てしなく追求する「利潤第一主義」にかわって、生産の目的と動機が「人間と社会の発展」のためということになるじゃないですか。このことによって、人間は、「利潤第一主義」から自由になる。これが私たちの大展望なんです。私たちは、この「生産手段の社会化」を資本主義から社会主義に進むさいの変革の中心に位置づけています。

中山 「社会化」というのは「国有化」ということですか?

志位 「生産手段の社会化」といいますと、「国有化」を連想される方も多いかと思うんですが、私たちは「国有化」が唯一の方法と考えていません。生産手段を社会の手に移すには、いろいろな方法や形態があって、情勢に応じて、いちばんふさわしい方法や形態を、国民多数の合意で選んでいけばいい。その「青写真」をいまから描くことはできないし、描くことは適切でないというのが、マルクスやエンゲルスの考えでした。社会進歩の道を前進するなかで、みんなで見いだしていく。

私が、ここで強調しておきたいのは、建前上は、「生産手段の社会化」がやられていたとしても、肝心の生産者が抑圧されているような社会は、社会主義とは無縁だということなんです。崩壊してしまった旧ソ連社会がそうでした。旧ソ連には「国有化」はあった。「集団化」もあった。しかし肝心の生産者がどうなっていたか。抑圧され、弾圧され、強制収容所に閉じ込められ、囚人労働が経済の一部に位置づけられていました。こんな社会は、経済の土台の面でも社会主義とは無縁の社会だったと、日本共産党は大会の決定でそういう歴史的判定をやっています。そして、こういう社会を「絶対に再現させてはならない」と、綱領で固く約束しています。

マルクスは『資本論』で、社会主義・共産主義の社会を、「共同的生産手段で労働し自分たちの多くの個人的労働力を自覚的に一つの社会的労働力として支出する自由な人々の連合体」と呼びました。「自由な生産者が主人公」の社会が、私たちの目指す社会主義・共産主義の社会だということを、うんと強調しておきたいと思います。

中山 「自由な生産者が主人公」というのは、今まで言われてきた社会主義・共産主義像と全然違いますね。

Q15「利潤第一主義」から自由になると、人間と社会はどう変わるのですか?

貧困と格差から自由になり、「あとの祭り」の経済から自由になる

中山 それでは、「利潤第一主義」から自由になると、人間と社会はどう変わるんでしょうか?

志位 「利潤第一主義」がもたらす二つの害悪という話をしましたでしょう。「利潤第一主義」から自由になると、まさにこの二つの害悪から自由になる。

中山 解放される?

志位 解放される。

第一に、貧困と格差、労働苦から自由になります。生産手段が社会全体のもの――人間の連合体のものになれば、生産物の全体が人間の連合体のものになる。人間は搾取から自由になり、貧困や格差から自由になります。

労働の性格も大きく変わるでしょう。マルクスは、1864年に、労働者の国際団体――国際労働者協会(インタナショナル)を創立したさいに執筆した宣言のなかで、こう言っています。

「賃労働は……やがては、自発的な手、いそいそとした精神、喜びに満ちた心で勤労に従う結合的労働に席をゆずって消滅すべき運命にある」

他人の生産手段のもとで、他人のもうけのために、他人の指揮のもとで働く労働では、非人間的な労働苦は避けられません。それにかわって、各人の自由な意思でつくった連合体がもつ生産手段のもとで働くようになれば、未来社会での労働は、本来の人間的性格を回復するだろう。これが私たちの展望です。そして、これはあとで詳しくお話ししますけれども、搾取がなくなるもとで労働時間の抜本的短縮が実現して、人間は長時間労働から自由になります。

第二に、「あとの祭り」の経済から自由になります。資本主義的な生産は、無政府性を特徴としますが、生産手段が自由な生産者の共同体である社会の手にうつった未来社会では、生産の意識的計画的な管理が初めて可能になるでしょう。人間は、恐慌と不況から自由になります。気候危機をもたらすような環境破壊からも自由になります。さきほど「社会的理性」というお話をしましたが、「社会的理性」が「祭り」が終わってから初めて働く社会にかわって、はじめから働く社会になります。

これを考えただけでも、「利潤第一主義」からの自由は、「人間の自由」を素晴らしく拡大するものになるという展望を持つことができるのではないでしょうか。

Q16「生産手段の社会化」と「自由」は深く結びついているということですね?

人類史の圧倒的期間は、生産手段を共有した自由で平等な共同社会だった

中山 「生産手段の社会化」は「自由」と深く結びついているということですね。このことについてさらにお話しください。

志位 “「生産手段の社会化」と「自由」”について、どうお話ししたらいいかと、いろいろと考えてみたんですが、人類の歴史で考えてみたいと思います。

人類の歴史の起源を見ますと、原始共同体といわれる時期が、少なくとも数万年という単位で続きました。どの社会も、いちばん最初は、原始共同体から始まったと考えられています。この社会では、共同体に属している生産者が、共同の生産手段を使って、自然に働きかけていました。人間による人間の搾取のない、平等な社会でした。この時代の生産力はとても低い水準だったわけですが、その社会はどんなものだったか。

マルクスは最晩年の時期に、モーガンというアメリカの人類学者が書いた『古代社会』(1877年)という著作に出会い、その内容にびっくりして、詳細なノートをつくるんです(『ルイス・ヘンリ・モーガンの著書「古代社会」の摘要』、1880~81年)。1883年にマルクスが亡くなったあとノートが残りました。エンゲルスがこれを発見して、とても重要なノートだということで、これを本にまとめなきゃと考えて、『家族、私有財産及び国家の起源』(1884年)という著作にまとめました。

モーガンは、アメリカ先住民の研究にとりくみ、現在のニューヨーク州に定住していたイロクォイ族をとくに詳しく研究し、原始共同体がどんな社会だったかを明らかにしていきます。イロクォイ族は、五つの部族に分かれていて、それぞれの部族はいくつかの氏族に分かれており、社会の単位となっていました。成年の男女氏族員の全員からなり、みんなが平等な投票権をもつ民主的な会議――氏族会議が最高の決定機関であり、リーダーの選挙や解任なども、すべて氏族会議によって決められていました。マルクスが遺(のこ)した「モーガン『古代社会』の摘要」から、この社会の特徴を記した部分を紹介します。パネルをご覧ください。(パネル12)

アメリカ先住民の氏族社会は、無定型・無規律な集団ではなく、共同の規律をもって組織された、自由な人々の秩序ある協同組織だったのです。これが、長い間続いていた原始共同体の一つの姿です。

日本における原始共同体では、1万年以上の期間にわたって続いたと言われる縄文時代の発掘と研究が進んでいます。青森県にある三内丸山遺跡が有名です。数十人から数百人という集団が共同生活を送っていたようです。獲得した食料は、働けない人――老人、子ども、障害者などにも平等に分けられていた。経済は民主的に管理、決定されていました。縄文時代の遺跡からは、足の骨を折ってしまった老人、難病にかかった若者など、社会的弱者へのケアが行われていたことが人骨で確認されています。そして、この社会は人を殺すための武器がなかった、戦争がない平和な社会だったことも発掘から明らかになっています。

これらが長く続いた人間社会の姿なのです。人類史の圧倒的に長い期間は、生産手段は共同体のみんなのものでした。つまり生産者と結びついていました。そしてそれは、生産力が低い水準ながらも、自由で平等な人間関係の社会でした。ただ一言いっておきたいのは、この社会では、個人は共同体と“へその緒”でつながっており、共同体の一部であり、共同体の規則に無条件に従わねばならず、本当の意味で独立した個性とはなりえなかったという面もありました。そういう制約はあるのですけれども、人類史の起源に、こういう自由で平等な共同社会があったというのは、未来への大きな展望にもつながる胸が熱くなる話ではないでしょうか。

中山 動物的な生活をしていたわけではなかったのですね。

志位 そうですね。生産者と生産手段が結びついた、自由で平等な共同社会が、たいへんに長く続いた人間社会の姿でした。

ところが、階級社会になって、これが根本から変わっていきます。階級社会には、奴隷制、封建制、資本主義という主に三つの時代がありますけれど、共通しているのは、生産者と生産手段が切り離されているということです。生産手段は、他人である支配者の持ち物になってしまい、生産者は、他人である支配者のために働くという社会に変わってしまったのが、階級社会でした。その意味で、階級社会は、「自由」ではありえない社会になったのです。

ただ、この階級社会は、長い人類史のなかで、せいぜい数千年です。日本の場合はもう少し短い。数万年という単位で続いた原始共同体と比べたら、はるかに短いのです。原始共同体では、生産手段は共同でみんなでもって、生産手段は生産者と結びついていたわけですが、人類の長い歴史でみたら、生産手段を共有する自由な社会こそが、当たり前の社会だと、言えるのではないでしょうか。

そして社会主義・共産主義社会というのは、自由な意志で結合した生産者の集団が、生産手段を所有する社会ですが、これは人類史的に見れば、高い次元で、生産者と生産手段の結びつきという当たり前の姿を回復する社会ということが言えるでしょう。

マルクスは、資本主義社会を人類最後の搾取社会とみなし、こう言っています。

「この社会構成体(資本主義社会のこと――引用者)をもって人類社会の前史は、終わりを告げる」(『経済学批判・序言』、1859年)

人類社会の「前史」は資本主義でおしまいになる。つまり社会主義・共産主義への変革は、人類史の「本史」への発展となる――これがマルクスの壮大な展望でした。「生産手段の社会化」というのは、長い人類史のなかで、圧倒的な期間を占める生産手段をみんなで持つ社会――自由で平等な共同社会を、高い次元で復活させるという、人類史的意義を持っているということを、私は言いたいと思います。

中山 今の階級社会とか、他の人が生産手段を持っている社会というのを、私たちは、いま当たり前に過ごしているんですけれど、それを人類史でみると、本当にわずかな期間だと知ると、人間の可能性というものを感じられるような気がしました。

志位 その通りだと思います。

Q17「生産手段の社会化」と「自由」を論じたマルクスの文献を紹介してください。

「フランス労働党の綱領前文」では「自由」をキーワードに論じた

中山 「生産手段の社会化」と「人間の自由」との関係を論じたマルクス文献について、さらにお話しください。

志位 ここで紹介したいのは、マルクスが、最晩年の1880年に作成した「フランス労働党の綱領前文」です。1879年、フランスでマルクス派の社会主義勢力がフランス労働党を創立します。その中心になったジュール・ゲードらが、マルクス、エンゲルスに綱領をつくるうえでの援助を申し入れます。1880年、ゲードがマルクス、エンゲルスが住むロンドンにやってきて、エンゲルスの家でマルクスと会い、綱領草案づくりの作業をしました。マルクスは、エンゲルスの目の前で、ゲードに口述筆記させて綱領草案をつくりました。パネルをご覧ください。(パネル13)

マルクスはまず、「生産者は生産手段を所有する場合にはじめて、自由でありうる」とのべています。生産者が生産手段と切り離されて、他人の生産手段のもとで働かされ、他人の指揮のもとで働かされ、その成果も他人の物になってしまう、そこでは搾取と抑圧が起こり、人間の「自由」はありえない。生産者が生産手段を自分で持つ場合に、人間ははじめて自由でありうる。ここから出発するわけです。

ここから論をおこしていって、「生産手段が生産者に所属することのできる形態」――生産者が生産手段を持つことができる形態は、論理的に考えて、二つしかないと論を進めていきます。

一つは、個人的形態――個人で小さな生産手段を持つことです。たとえば自分の小さな土地で耕作する農民、あるいは自分のわずかな用具で物をつくる職人、そういう小経営です。しかしこれは、「工業の進歩によってますます排除されつつある」。実際に、そういうプロセスが進んでいる。

もう一つは、集団的形態――集団で生産手段を持つことです。マルクスは、「この形態の物質的および知的な諸要素は、資本主義社会そのものの発展によってつくりだされてゆく」と言っています。どういうことかと言いますと、資本主義が発展して、機械制大工業へと発展していきますと、そうした大きな生産手段は、一人の労働者が動かしているわけではありません。労働者の集団が動かしているわけです。労働者の集団が生産手段を動かしているという点では、生産手段の集団的所有のための物質的な要素はつくりだされつつあるといえる。そういう意味なんです。

こうしてマルクスは、「自由」をキーワードにして、「生産手段を集団に返還させること」、つまり「生産手段の社会化」を、わずか数行の論立てで導きだしています。“自由を得るためには生産手段を持つことが必要だが、一人では持てないからみんなで持とう”。これが「生産手段の社会化」だと言っています。ここで言われている「自由」という言葉は、搾取からの自由、抑圧からの自由を意味していると思いますが、もう一つ含意があるように思います。

中山 なんでしょう?

志位 次にお話をする「人間の自由で全面的な発展」につながる「自由」です。これも含まれているように思います。マルクスが、「生産手段の社会化」を「自由」をキーワードにして論じたことは、たいへん重要な意味を持っていると思います。ぜひ心に留めておいてほしいなと思います。

(つづく)

米国の大学で次々に設営されるガザ連帯キャンプ。学生たちの怒りが社会を突き動かしています。

米東部のコロンビア大学で始まった動きは今や全米50カ所以上に。暴力的排除に乗り出す大学がある一方、学生に耳を傾け、イスラエル関連企業への大学基金による投資引き揚げの検討を表明する大学も。

不正義への抗議が社会を前進させることを米国の歴史は教えています。公民権運動の闘士たちは反人種差別の行動で何十回も逮捕されながら運動を続けました。ベトナム侵略戦争、南アフリカのアパルトヘイト…。米国の学生たちの抗議の伝統は今も。

イスラエルの報復攻撃が7カ月にわたり続くガザ。ジェノサイド(集団殺害)に加担することは許されないと大学に迫る学生たち。イスラエルのネタニヤフ首相が一貫して攻撃をやめないのも、軍事支援を続けるバイデン大統領の後ろ盾があるからだと見抜いています。

米国のラップ歌手マックルモアさんが学生たちの行動をたたえる新曲を発表。「投資の撤退、平和を求めることの何が脅威なのか。問題は抗議行動ではない」と歌います。「あんたの手は血で染まっている。われわれは全て見ている。絶対にノーだ。秋には投票しない」とも。バイデン大統領へも痛烈です。

ガザについては意見表明がみられないと指摘される米音楽業界。マックルモアさんは、ジェノサイドに沈黙を続ける同僚アーティストにも行動を促します。「学生たちが立ち上がった。さあ(われわれも)始めよう」と。

米東部のコロンビア大学で始まった動きは今や全米50カ所以上に。暴力的排除に乗り出す大学がある一方、学生に耳を傾け、イスラエル関連企業への大学基金による投資引き揚げの検討を表明する大学も。

不正義への抗議が社会を前進させることを米国の歴史は教えています。公民権運動の闘士たちは反人種差別の行動で何十回も逮捕されながら運動を続けました。ベトナム侵略戦争、南アフリカのアパルトヘイト…。米国の学生たちの抗議の伝統は今も。

イスラエルの報復攻撃が7カ月にわたり続くガザ。ジェノサイド(集団殺害)に加担することは許されないと大学に迫る学生たち。イスラエルのネタニヤフ首相が一貫して攻撃をやめないのも、軍事支援を続けるバイデン大統領の後ろ盾があるからだと見抜いています。

米国のラップ歌手マックルモアさんが学生たちの行動をたたえる新曲を発表。「投資の撤退、平和を求めることの何が脅威なのか。問題は抗議行動ではない」と歌います。「あんたの手は血で染まっている。われわれは全て見ている。絶対にノーだ。秋には投票しない」とも。バイデン大統領へも痛烈です。

ガザについては意見表明がみられないと指摘される米音楽業界。マックルモアさんは、ジェノサイドに沈黙を続ける同僚アーティストにも行動を促します。「学生たちが立ち上がった。さあ(われわれも)始めよう」と。

学費値上げ反対の声あげよう

高学費と貧弱な奨学金、奨学金返済の重い負担の解決は青年・学生の最も切実な願いとなっています。ただちに学費を値下げし、高等教育無償化にふみだすことは喫緊の課題です。

日本民主青年同盟(民青)や全国労働組合総連合(全労連)青年部などでつくる「明るい革新日本をめざす中央青年学生連絡会議」(中央青学連)は、1日に署名「私たちは学費値上げに反対し高等教育無償化を求めます」を発表しました。

2012年、日本政府は国民の世論と運動におされて、国際人権規約の高等教育無償化条項の留保を撤回しました。高等教育無償化は国民と国際社会への公約です。ところが自民党・岸田文雄政権のもとで、無償化どころか値上げの動きが加速しています。

■国立「150万に」

「国立・公立大学の学費は年150万円程度に上げる」―文科省の審議会で、ある委員が行った提案が大きな波紋をよんでいます。審議会ではほかにも「授業料は低すぎる」「上げるべきだ」など値上げの大合唱が起きています。学生や保護者から「これ以上の負担は無理」「値下げして」と悲鳴が上がる実態から、あまりにかけ離れた議論です。

国立大学の授業料は04年の法人化に伴い、文科省が標準額を定め大学の裁量で一定の値上げが可能にされました。上限は当初、標準額の110%でしたが、07年に安倍晋三内閣が120%にまで引き上げました。

19、20年度に東京工業大や千葉大、一橋大などで値上げが続きましたが、学生たちの値上げ反対運動、コロナ禍での学費減額を求めるオンライン署名が広がり、21~23年度に新たな値上げはされずにきました。

しかし今年度、東京農工大が120%の上限いっぱいに上げるなど値上げの動きが再開しました。そのもとで、文科省の審議会が学費値上げを公然と議論しはじめたことは重大です。

私立大学でも、この10年間で平均授業料は約10万円上がっています。23、24年度は、物価高騰のもとで4分の1の大学が値上げしました。年間14万円の大幅値上げや「スライド制」で毎年値上げをする大学もうまれています。

東京私大教連の調査によれば、受験から入学までの費用は過去最高を更新し、入学費用のための借入額は194万円で過去最高に迫っています。これ以上の学費値上げは許されません。

■受益者負担でなく

日本の高学費を招いたのは、高等教育で「利益」を得る個人が学費を払うべきだという、財界による「受益者負担」論の押し付けです。しかし、学生は学んだ知識や技術を社会で生かすのであり、利益を得るのは社会全体です。

中央青学連の署名は、青年・学生が自ら声をあげて受益者負担論を乗り越え、学費値上げに反対し、高等教育無償化を求める全国的な統一署名として重要な意義をもちます。

政治を変えれば、先進国で最下位クラスの高等教育予算を増やし、学費値下げ、給付中心の奨学金を実現できます。大軍拡予算を奨学金の返済負担半減に向ければ、希望が広がります。日本共産党は若い皆さんと一緒に学費値下げ、高等教育無償化の実現に奮闘します。

高学費と貧弱な奨学金、奨学金返済の重い負担の解決は青年・学生の最も切実な願いとなっています。ただちに学費を値下げし、高等教育無償化にふみだすことは喫緊の課題です。

日本民主青年同盟(民青)や全国労働組合総連合(全労連)青年部などでつくる「明るい革新日本をめざす中央青年学生連絡会議」(中央青学連)は、1日に署名「私たちは学費値上げに反対し高等教育無償化を求めます」を発表しました。

2012年、日本政府は国民の世論と運動におされて、国際人権規約の高等教育無償化条項の留保を撤回しました。高等教育無償化は国民と国際社会への公約です。ところが自民党・岸田文雄政権のもとで、無償化どころか値上げの動きが加速しています。

■国立「150万に」

「国立・公立大学の学費は年150万円程度に上げる」―文科省の審議会で、ある委員が行った提案が大きな波紋をよんでいます。審議会ではほかにも「授業料は低すぎる」「上げるべきだ」など値上げの大合唱が起きています。学生や保護者から「これ以上の負担は無理」「値下げして」と悲鳴が上がる実態から、あまりにかけ離れた議論です。

国立大学の授業料は04年の法人化に伴い、文科省が標準額を定め大学の裁量で一定の値上げが可能にされました。上限は当初、標準額の110%でしたが、07年に安倍晋三内閣が120%にまで引き上げました。

19、20年度に東京工業大や千葉大、一橋大などで値上げが続きましたが、学生たちの値上げ反対運動、コロナ禍での学費減額を求めるオンライン署名が広がり、21~23年度に新たな値上げはされずにきました。

しかし今年度、東京農工大が120%の上限いっぱいに上げるなど値上げの動きが再開しました。そのもとで、文科省の審議会が学費値上げを公然と議論しはじめたことは重大です。

私立大学でも、この10年間で平均授業料は約10万円上がっています。23、24年度は、物価高騰のもとで4分の1の大学が値上げしました。年間14万円の大幅値上げや「スライド制」で毎年値上げをする大学もうまれています。

東京私大教連の調査によれば、受験から入学までの費用は過去最高を更新し、入学費用のための借入額は194万円で過去最高に迫っています。これ以上の学費値上げは許されません。

■受益者負担でなく

日本の高学費を招いたのは、高等教育で「利益」を得る個人が学費を払うべきだという、財界による「受益者負担」論の押し付けです。しかし、学生は学んだ知識や技術を社会で生かすのであり、利益を得るのは社会全体です。

中央青学連の署名は、青年・学生が自ら声をあげて受益者負担論を乗り越え、学費値上げに反対し、高等教育無償化を求める全国的な統一署名として重要な意義をもちます。

政治を変えれば、先進国で最下位クラスの高等教育予算を増やし、学費値下げ、給付中心の奨学金を実現できます。大軍拡予算を奨学金の返済負担半減に向ければ、希望が広がります。日本共産党は若い皆さんと一緒に学費値下げ、高等教育無償化の実現に奮闘します。

東京・日野 「赤旗」配送巡り「会」

(写真)不当逮捕に抗議し不起訴を求め宣伝する人たち=12日、東京都日野市

東京都日野市で「しんぶん赤旗」日刊紙を配送中の男性が警視庁日野署に不当逮捕された事件で、男性の不起訴を求める「守る会」が12日、JR日野駅前で宣伝しました。

事件が起きたのは4月28日早朝。男性が自家用車で「しんぶん赤旗」を配送中に、パトカーが「一時停止違反」だとして停車を命じ、車内を見せるように求めました。警察官が、車のトランクに置いてあった金てこを見て、特殊開錠用具所持禁止法違反の容疑で男性を現行犯逮捕。男性は送検されました。金てこは、自動車水没時に備えて用意していましたが、その後、専用の脱出ハンマーを購入したため、「事故などで使うことがあるかもしれない」と入れたままにしていたものです。

宣伝では、国民救援会や市内団体の代表らがマイクを握り、「一時停止で停車を命じながら反則切符も切らず、車内を見せるように要求するのは不自然」「男性の自宅まで家宅捜索が行われている。情報収集が目的ではないのか」「免許証で住所氏名を確認できたのに現行犯逮捕は行き過ぎだ」と訴え、即時不起訴とするよう求めました。

(写真)不当逮捕に抗議し不起訴を求め宣伝する人たち=12日、東京都日野市

東京都日野市で「しんぶん赤旗」日刊紙を配送中の男性が警視庁日野署に不当逮捕された事件で、男性の不起訴を求める「守る会」が12日、JR日野駅前で宣伝しました。

事件が起きたのは4月28日早朝。男性が自家用車で「しんぶん赤旗」を配送中に、パトカーが「一時停止違反」だとして停車を命じ、車内を見せるように求めました。警察官が、車のトランクに置いてあった金てこを見て、特殊開錠用具所持禁止法違反の容疑で男性を現行犯逮捕。男性は送検されました。金てこは、自動車水没時に備えて用意していましたが、その後、専用の脱出ハンマーを購入したため、「事故などで使うことがあるかもしれない」と入れたままにしていたものです。

宣伝では、国民救援会や市内団体の代表らがマイクを握り、「一時停止で停車を命じながら反則切符も切らず、車内を見せるように要求するのは不自然」「男性の自宅まで家宅捜索が行われている。情報収集が目的ではないのか」「免許証で住所氏名を確認できたのに現行犯逮捕は行き過ぎだ」と訴え、即時不起訴とするよう求めました。

市民ら集会 「法改悪に歯止めを」

(写真)マイナンバー制度利用拡大の改悪法案の問題点を学ぶ院内集会=13日、参院議員会館

政府がマイナンバー制度のさらなる拡張を図る改悪法案を次々と今国会に提出している問題で「共通番号・カードの廃止をめざす市民連絡会(共通番号いらないネット)」は13日、参院議員会館で集会を開きました。個人情報利用拡大と管理・監視強化をもたらす法改悪に歯止めをかけようと呼びかけました。

今国会で、マイナンバーカードの機能をスマートフォンに搭載できるようにする、マイナンバー法改定を含むデジタル社会形成基本法等の一部改定法案、在留カード等にマイナカードを一体化させる入管法の一部改定法案、マイナンバー制度の利用・提供事務の場合にプライバシー侵害の危険がきわめて高い「身辺調査」法(経済秘密保護法、10日成立)など、マイナンバー制度の利用拡大が狙われています。

いらないネットの原田富弘さんは、マイナカードの健康保険証ひも付けの誤りなど制度の構造的問題をそのままに性急な利用拡大を進める政府を批判しました。

盗聴法に反対する市民連絡会の小倉利丸さんは「政府は政権の維持、企業は金もうけのために個人情報を収集・利用しようとする」と述べました。

自由人権協会理事で移住者と連帯する全国ネットワーク運営委員の旗手明さんは、在留カード等とマイナカードの一体化は外国人管理を強化し、差別を助長すると指摘しました。

日本共産党の伊藤岳参院議員、社民党の福島瑞穂党首があいさつしました。

(写真)マイナンバー制度利用拡大の改悪法案の問題点を学ぶ院内集会=13日、参院議員会館

政府がマイナンバー制度のさらなる拡張を図る改悪法案を次々と今国会に提出している問題で「共通番号・カードの廃止をめざす市民連絡会(共通番号いらないネット)」は13日、参院議員会館で集会を開きました。個人情報利用拡大と管理・監視強化をもたらす法改悪に歯止めをかけようと呼びかけました。

今国会で、マイナンバーカードの機能をスマートフォンに搭載できるようにする、マイナンバー法改定を含むデジタル社会形成基本法等の一部改定法案、在留カード等にマイナカードを一体化させる入管法の一部改定法案、マイナンバー制度の利用・提供事務の場合にプライバシー侵害の危険がきわめて高い「身辺調査」法(経済秘密保護法、10日成立)など、マイナンバー制度の利用拡大が狙われています。

いらないネットの原田富弘さんは、マイナカードの健康保険証ひも付けの誤りなど制度の構造的問題をそのままに性急な利用拡大を進める政府を批判しました。

盗聴法に反対する市民連絡会の小倉利丸さんは「政府は政権の維持、企業は金もうけのために個人情報を収集・利用しようとする」と述べました。

自由人権協会理事で移住者と連帯する全国ネットワーク運営委員の旗手明さんは、在留カード等とマイナカードの一体化は外国人管理を強化し、差別を助長すると指摘しました。

日本共産党の伊藤岳参院議員、社民党の福島瑞穂党首があいさつしました。

社会問題ゆる~く話そう

20代~70代参加

(写真)国会ツアー後に開かれた感想交流会=12日、衆院第1議員会館

日本共産党を応援するJCPサポーター有志による「ゆる部」が12日、「国会議事堂見学ツアー」を開催し、20代~70代の約30人が参加しました。

「ゆる部」は、政治や社会の問題に対して学びや体験を深めるゆるいつながりをつくろうと、JCPサポーターまつりの実行委員として活動した女性サポーター有志が発足させました。

2月に続き2回目の開催となった国会ツアーでは、衆院本会議場や日本共産党の控室、国会が建設された1936年当時からある郵便ポストのほか、国会の柱などに含まれている化石などを見学。国会内の建物に使われている金属類が戦時中、供出されたことが紹介されると、参加者は真剣に耳を傾けていました。

参加者は班に分かれて、志位和夫議長、赤嶺政賢衆院議員の執務室を見学した後、国会ツアーの感想や、政治や社会問題について感じていることを交流。「共産党の国会議員の質問は、テレビドラマを見るよりもおもしろく、勉強になることが多い」「国会議事堂のバリアフリー化をもっと進めてほしい」などの声が上がりました。

今回が初めての参加と話す、埼玉県内の病院でソーシャルワーカーとして働く青年(22)は、「日ごろから感じている社会問題についてゆるく話せたのがよかった」と語りました。

20代~70代参加

(写真)国会ツアー後に開かれた感想交流会=12日、衆院第1議員会館

日本共産党を応援するJCPサポーター有志による「ゆる部」が12日、「国会議事堂見学ツアー」を開催し、20代~70代の約30人が参加しました。

「ゆる部」は、政治や社会の問題に対して学びや体験を深めるゆるいつながりをつくろうと、JCPサポーターまつりの実行委員として活動した女性サポーター有志が発足させました。

2月に続き2回目の開催となった国会ツアーでは、衆院本会議場や日本共産党の控室、国会が建設された1936年当時からある郵便ポストのほか、国会の柱などに含まれている化石などを見学。国会内の建物に使われている金属類が戦時中、供出されたことが紹介されると、参加者は真剣に耳を傾けていました。

参加者は班に分かれて、志位和夫議長、赤嶺政賢衆院議員の執務室を見学した後、国会ツアーの感想や、政治や社会問題について感じていることを交流。「共産党の国会議員の質問は、テレビドラマを見るよりもおもしろく、勉強になることが多い」「国会議事堂のバリアフリー化をもっと進めてほしい」などの声が上がりました。

今回が初めての参加と話す、埼玉県内の病院でソーシャルワーカーとして働く青年(22)は、「日ごろから感じている社会問題についてゆるく話せたのがよかった」と語りました。

県民の利益最優先を貫く

井上参院議員が応援演説

(写真)政策を訴える、もり候補(左)と井上参院議員=12日、静岡県浜松市

静岡県知事選挙(26日投開票)をたたかっている、日本共産党公認の、もり大介候補は12日、浜松市内を走り回って政策を訴えました。この日は井上哲士参院議員が応援に駆け付け、「もり候補への一票で、希望ある県政をご一緒につくりましょう」と呼びかけました。

もり氏は、リニア建設と浜岡原発再稼働は絶対に許さないと表明し、暮らしと経済の問題でも「県民の利益最優先を貫きます」と語りました。子育て支援にかかわっては、(1)18歳までの医療費完全無料化(2)小中学校給食費の無償化(3)国民健康保険料の子どもの均等割をなくす「3つのゼロ」を実現したいと訴え。

とりわけ学校給食費の無償化は、約150億円の予算で実現できると指摘。県が浜松市に建設を予定している野球場建設には約370億円の事業費がかかる「ドーム型」の案が出されていると述べ、「野球場建設を取りやめて、思い切って暮らしと福祉に税金を使おうではございませんか」と語りました。

井上氏は、リニア建設中止や浜岡原発廃炉という県民の願いはもちろん、「全国7位の財政力を暮らしと福祉に、裏金政治ノーという思いを、もり候補への一票に託してください」と呼びかけました。

井上参院議員が応援演説

(写真)政策を訴える、もり候補(左)と井上参院議員=12日、静岡県浜松市

静岡県知事選挙(26日投開票)をたたかっている、日本共産党公認の、もり大介候補は12日、浜松市内を走り回って政策を訴えました。この日は井上哲士参院議員が応援に駆け付け、「もり候補への一票で、希望ある県政をご一緒につくりましょう」と呼びかけました。

もり氏は、リニア建設と浜岡原発再稼働は絶対に許さないと表明し、暮らしと経済の問題でも「県民の利益最優先を貫きます」と語りました。子育て支援にかかわっては、(1)18歳までの医療費完全無料化(2)小中学校給食費の無償化(3)国民健康保険料の子どもの均等割をなくす「3つのゼロ」を実現したいと訴え。

とりわけ学校給食費の無償化は、約150億円の予算で実現できると指摘。県が浜松市に建設を予定している野球場建設には約370億円の事業費がかかる「ドーム型」の案が出されていると述べ、「野球場建設を取りやめて、思い切って暮らしと福祉に税金を使おうではございませんか」と語りました。

井上氏は、リニア建設中止や浜岡原発廃炉という県民の願いはもちろん、「全国7位の財政力を暮らしと福祉に、裏金政治ノーという思いを、もり候補への一票に託してください」と呼びかけました。

羽田事故 山添氏 安全軽視を批判

参院決算委

(写真)質問する山添拓議員=13日、参院決算委

日本共産党の山添拓議員は13日の参院決算委員会で、日本航空の旅客機と海上保安庁の航空機が衝突、炎上した1月2日の羽田空港事故の背景を巡り、航空管制体制の問題を追及しました。

山添氏は過去20年の航空管制官数の推移について、「全国で航空機の取り扱い機数が1・6倍に増加しているが管制官数は2000人前後で横ばいだ」と人的体制への認識をただしました。斉藤鉄夫国土交通相は「外部有識者の議論をふまえ、体制強化の必要性を検討する」と述べるにとどまり、自身の認識は示しませんでした。

山添氏は、取り扱い機数が増える中、管制官は増員されず、1人当たりの業務量も著しく増加していると強調。ヒューマンエラーを防ぐための航空管制官のもう一つの目、耳として「飛行監視席」が設けられたものの、「羽田空港は常時3本の滑走路を運用する。1人では足りないのではないか」と迫りました。

管制業務の連続着席時間の制限を超えた事例はないとされていることについてふれ、「休憩時間が何分とられたか記録はあるのか」と質問。平岡成哲航空局長は適切に対応しているとした一方、「記録はない」と答えました。

山添氏は「そもそも航空管制官が足りないのではないか」と疑問を呈し、過去5年間の欠員を追及。平岡局長は、2019年に38人だった欠員が24年には94人に拡大していると明らかにしました。

参院決算委

(写真)質問する山添拓議員=13日、参院決算委

日本共産党の山添拓議員は13日の参院決算委員会で、日本航空の旅客機と海上保安庁の航空機が衝突、炎上した1月2日の羽田空港事故の背景を巡り、航空管制体制の問題を追及しました。

山添氏は過去20年の航空管制官数の推移について、「全国で航空機の取り扱い機数が1・6倍に増加しているが管制官数は2000人前後で横ばいだ」と人的体制への認識をただしました。斉藤鉄夫国土交通相は「外部有識者の議論をふまえ、体制強化の必要性を検討する」と述べるにとどまり、自身の認識は示しませんでした。

山添氏は、取り扱い機数が増える中、管制官は増員されず、1人当たりの業務量も著しく増加していると強調。ヒューマンエラーを防ぐための航空管制官のもう一つの目、耳として「飛行監視席」が設けられたものの、「羽田空港は常時3本の滑走路を運用する。1人では足りないのではないか」と迫りました。

管制業務の連続着席時間の制限を超えた事例はないとされていることについてふれ、「休憩時間が何分とられたか記録はあるのか」と質問。平岡成哲航空局長は適切に対応しているとした一方、「記録はない」と答えました。

山添氏は「そもそも航空管制官が足りないのではないか」と疑問を呈し、過去5年間の欠員を追及。平岡局長は、2019年に38人だった欠員が24年には94人に拡大していると明らかにしました。

鈴木発言で小池氏

自民党の鈴木馨祐衆院議員(党政治刷新本部座長)は12日のNHK「日曜討論」で、同党議員による裏金事件をうけた政治資金規正法改正への後ろ向きな姿勢を野党各党に批判され「再発防止の話と自民党の力をそぎたいという政局的な話とがごっちゃになっている」などと野党側を攻撃しました。

日本共産党の小池晃書記局長は13日の記者会見でこの発言について問われ「自分たちが引き起こした組織的犯罪を棚にあげた発言であり、自民党がこの問題を反省していないことが表れた言語道断の発言だ」と批判しました。

小池氏は「法律を作っている国会議員が法律を守っていないということに国民が怒っているにもかかわらず、その姿が全く見えず、野党が政局的に利用しているとしか見られない。自民党の堕落ぶり極まれりという発言だ」と指摘しました。

自民党の鈴木馨祐衆院議員(党政治刷新本部座長)は12日のNHK「日曜討論」で、同党議員による裏金事件をうけた政治資金規正法改正への後ろ向きな姿勢を野党各党に批判され「再発防止の話と自民党の力をそぎたいという政局的な話とがごっちゃになっている」などと野党側を攻撃しました。

日本共産党の小池晃書記局長は13日の記者会見でこの発言について問われ「自分たちが引き起こした組織的犯罪を棚にあげた発言であり、自民党がこの問題を反省していないことが表れた言語道断の発言だ」と批判しました。

小池氏は「法律を作っている国会議員が法律を守っていないということに国民が怒っているにもかかわらず、その姿が全く見えず、野党が政局的に利用しているとしか見られない。自民党の堕落ぶり極まれりという発言だ」と指摘しました。

小池氏 維新の公選法改定案批判

日本共産党の小池晃書記局長は13日の記者会見で、4月の衆院東京15区補欠選挙で起きた選挙妨害を受けて日本維新の会がまとめた公職選挙法改定案について、「選挙の自由を逆に脅かすおそれのある危険な中身だ」と批判しました。

小池氏は、維新案が「選挙の自由妨害罪」に該当する例に「著しく粗野または乱暴な言動」を明記するとしていることについて「拡大解釈される危険性がある」と指摘。「演説を妨害」する行為の例に「聴衆が演説を聴取することを困難にする行為」を明記するとしている点についても、2019年参院選の際に札幌市で起きた北海道警による街頭演説のヤジ排除のような取り締まりが強まる懸念があるとし、「合法的に警察が介入できることになりかねない」と警鐘を鳴らしました。

また、検察官や警察官が選挙の取り締まりに関する規定を「迅速に執行しなければならない」との規定が盛り込まれているとして、「時の政権にたてつくような言論を規制していく方向につながりかねない非常に危険な中身だ」と強調。「選挙の自由を逆に脅かすおそれがあり、日本共産党は維新案には反対だ」と述べました。

選挙妨害については「現行の公選法に基づき選挙管理委員会が厳正に対応するのが筋だ。暴力などによる妨害を許さず、言論の自由、選挙活動の自由をしっかり保障するべきだ」と述べました。

日本共産党の小池晃書記局長は13日の記者会見で、4月の衆院東京15区補欠選挙で起きた選挙妨害を受けて日本維新の会がまとめた公職選挙法改定案について、「選挙の自由を逆に脅かすおそれのある危険な中身だ」と批判しました。

小池氏は、維新案が「選挙の自由妨害罪」に該当する例に「著しく粗野または乱暴な言動」を明記するとしていることについて「拡大解釈される危険性がある」と指摘。「演説を妨害」する行為の例に「聴衆が演説を聴取することを困難にする行為」を明記するとしている点についても、2019年参院選の際に札幌市で起きた北海道警による街頭演説のヤジ排除のような取り締まりが強まる懸念があるとし、「合法的に警察が介入できることになりかねない」と警鐘を鳴らしました。

また、検察官や警察官が選挙の取り締まりに関する規定を「迅速に執行しなければならない」との規定が盛り込まれているとして、「時の政権にたてつくような言論を規制していく方向につながりかねない非常に危険な中身だ」と強調。「選挙の自由を逆に脅かすおそれがあり、日本共産党は維新案には反対だ」と述べました。

選挙妨害については「現行の公選法に基づき選挙管理委員会が厳正に対応するのが筋だ。暴力などによる妨害を許さず、言論の自由、選挙活動の自由をしっかり保障するべきだ」と述べました。

小池氏

日本共産党の小池晃書記局長は13日の記者会見で、10日の参院本会議で可決・成立した経済秘密保護法と「統合作戦司令部」創設などを盛り込んだ改定防衛省設置法、同日の衆院外務委員会で可決された次期戦闘機共同開発条約承認案について、日本共産党が憲法の平和原則を踏みにじるものとして反対した一方、立憲民主党が全て賛成したことに「非常に残念だ」と述べました。

小池氏は、市民と野党の共闘の原点は立憲主義の回復だが、一連の法律・条約はいずれも戦争する国づくりに向けて立憲主義を壊す内容になっていると指摘。立民の賛成について「この間、立憲主義を取り戻すということで力を合わせてきた。改めて立憲主義を守るという原点に立ち返った協力が必要ではないか」と述べました。

そのうえで小池氏は「日本共産党としては憲法を踏みにじり、立憲主義を否定する政治を許さない立場で全力で奮闘する。来たるべき総選挙での共産党の躍進がいよいよ必要だと痛感している」と強調しました。

日本共産党の小池晃書記局長は13日の記者会見で、10日の参院本会議で可決・成立した経済秘密保護法と「統合作戦司令部」創設などを盛り込んだ改定防衛省設置法、同日の衆院外務委員会で可決された次期戦闘機共同開発条約承認案について、日本共産党が憲法の平和原則を踏みにじるものとして反対した一方、立憲民主党が全て賛成したことに「非常に残念だ」と述べました。

小池氏は、市民と野党の共闘の原点は立憲主義の回復だが、一連の法律・条約はいずれも戦争する国づくりに向けて立憲主義を壊す内容になっていると指摘。立民の賛成について「この間、立憲主義を取り戻すということで力を合わせてきた。改めて立憲主義を守るという原点に立ち返った協力が必要ではないか」と述べました。

そのうえで小池氏は「日本共産党としては憲法を踏みにじり、立憲主義を否定する政治を許さない立場で全力で奮闘する。来たるべき総選挙での共産党の躍進がいよいよ必要だと痛感している」と強調しました。

国会での議論主張

NHK番組で塩川議員

日本共産党の塩川鉄也衆院議員は12日のNHK「日曜討論」に出演し、自民党の裏金問題に端を発した政治資金のあり方について各党議員と討論を行いました。塩川氏は後半国会で、裏金問題の真相解明とともに、企業・団体献金の禁止、政党助成金の廃止を議論するよう訴えました。

冒頭、政治資金規正法の改定をめぐる自公与党案が議題になりました。塩川氏は「何より裏金の原因になっている企業・団体献金の禁止が盛り込まれておらず、評価に値しない。誰がいつから何のために始めたのか、何に使ったのか。裏金問題の真相解明をやる気が全くない」と厳しく批判。再発防止をめぐっては「全ての政治団体の代表者(議員)に監督義務を明記するとともに、会計責任者が違反を行えば、代表者も同等の刑に処することが必要だ」と主張しました。

使途の公開義務がなく、透明性が問題になっている政策活動費について、塩川氏は「結局、使途を全く明らかにしていないのが大問題だ。(広島の)河井選挙買収事件のように、選挙の裏金として使った疑念はぬぐえない」と指摘。政策活動費の禁止を訴えました。

裏金の原資となった政治資金パーティーをめぐっては「形を変えた企業・団体献金だ」と指摘。「裏金問題の大本にある企業・団体献金の禁止こそ行うべきだ。企業・団体によるパーティー券購入も禁止することが害悪を取り除く対策だ」と提案しました。

自民党の鈴木馨祐衆院議員が、与党案は「収支報告書不記載などの再発防止につながる」と主張したのに対し、野党は批判。塩川氏は、政党は国民の支持を得て、国民から浄財を集め、活動することが基本であり、日本共産党は実践しているとした上で「企業献金は賄賂性を持つ。選挙権を持たない企業が多額の献金で政治を左右するのは国民主権と相いれず、国民の参政権を侵害するものだ」と主張。企業・団体献金の禁止と政党助成金の廃止を重ねて訴えました。

NHK番組で塩川議員

日本共産党の塩川鉄也衆院議員は12日のNHK「日曜討論」に出演し、自民党の裏金問題に端を発した政治資金のあり方について各党議員と討論を行いました。塩川氏は後半国会で、裏金問題の真相解明とともに、企業・団体献金の禁止、政党助成金の廃止を議論するよう訴えました。

冒頭、政治資金規正法の改定をめぐる自公与党案が議題になりました。塩川氏は「何より裏金の原因になっている企業・団体献金の禁止が盛り込まれておらず、評価に値しない。誰がいつから何のために始めたのか、何に使ったのか。裏金問題の真相解明をやる気が全くない」と厳しく批判。再発防止をめぐっては「全ての政治団体の代表者(議員)に監督義務を明記するとともに、会計責任者が違反を行えば、代表者も同等の刑に処することが必要だ」と主張しました。

使途の公開義務がなく、透明性が問題になっている政策活動費について、塩川氏は「結局、使途を全く明らかにしていないのが大問題だ。(広島の)河井選挙買収事件のように、選挙の裏金として使った疑念はぬぐえない」と指摘。政策活動費の禁止を訴えました。

裏金の原資となった政治資金パーティーをめぐっては「形を変えた企業・団体献金だ」と指摘。「裏金問題の大本にある企業・団体献金の禁止こそ行うべきだ。企業・団体によるパーティー券購入も禁止することが害悪を取り除く対策だ」と提案しました。

自民党の鈴木馨祐衆院議員が、与党案は「収支報告書不記載などの再発防止につながる」と主張したのに対し、野党は批判。塩川氏は、政党は国民の支持を得て、国民から浄財を集め、活動することが基本であり、日本共産党は実践しているとした上で「企業献金は賄賂性を持つ。選挙権を持たない企業が多額の献金で政治を左右するのは国民主権と相いれず、国民の参政権を侵害するものだ」と主張。企業・団体献金の禁止と政党助成金の廃止を重ねて訴えました。

東京地裁 AGC子会社に賠償命令

(写真)社宅の利用を一般職女性に認めないのは違法だとする東京地裁判決を受け、匿名で会見する原告の女性(右端)や弁護団ら=13日、厚労省内

一般職の女性に社宅制度の利用を認めないことは女性差別だとして、AGCグリーンテック(加藤博社長、東京都千代田区)の女性社員(44)が同社を相手に損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、東京地裁でありました。別所卓郎裁判長(瀬田浩久裁判長代読)は、間接的な男女差別に当たると認め、そうした措置を漫然と続けたのは違法とし、原告に賠償と慰謝料計約380万円を支払うよう同社に命じました。

男女雇用機会均等法は女性に満たしにくい要件を課し、実質的に女性を排除する「間接差別」を禁止しています。原告弁護団によると、間接差別を認める判決は初めてだといいます。

判決は「事実上男性従業員のみに適用される福利厚生の措置として社宅制度の運用を続け、女性従業員に相当程度の不利益を与えていることについて、合理的理由は認められない」と指摘しました。

同社は、総合職男性には家賃の8割を会社が負担する社宅制度を適用してきました。住宅手当がわずかに支払われる一般職女性とは最大24倍と著しい格差がありました。社宅制度を利用できた総合職は男性29人に対し、女性は1人でした。

判決後、厚生労働省内で記者会見をした原告弁護団の平井康太弁護士は同社に対し、「本判決を真摯(しんし)に受け止め、男女差別の是正を自ら図ることを求める」とする声明を読み上げました。また間接差別を初めて認めたことにより、「女性差別の是正の道を大きく開いた」と語りました。

原告は「待ちに待った答えを頂けた」と判決を歓迎し、「同じ思いをしている一般職の人にも影響があるといい」と語りました。

判決は、一般職男性との賃金差別は認めませんでした。同社は大手ガラスメーカーAGC(旧旭硝子)の子会社です。

(写真)社宅の利用を一般職女性に認めないのは違法だとする東京地裁判決を受け、匿名で会見する原告の女性(右端)や弁護団ら=13日、厚労省内

一般職の女性に社宅制度の利用を認めないことは女性差別だとして、AGCグリーンテック(加藤博社長、東京都千代田区)の女性社員(44)が同社を相手に損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、東京地裁でありました。別所卓郎裁判長(瀬田浩久裁判長代読)は、間接的な男女差別に当たると認め、そうした措置を漫然と続けたのは違法とし、原告に賠償と慰謝料計約380万円を支払うよう同社に命じました。

男女雇用機会均等法は女性に満たしにくい要件を課し、実質的に女性を排除する「間接差別」を禁止しています。原告弁護団によると、間接差別を認める判決は初めてだといいます。

判決は「事実上男性従業員のみに適用される福利厚生の措置として社宅制度の運用を続け、女性従業員に相当程度の不利益を与えていることについて、合理的理由は認められない」と指摘しました。

同社は、総合職男性には家賃の8割を会社が負担する社宅制度を適用してきました。住宅手当がわずかに支払われる一般職女性とは最大24倍と著しい格差がありました。社宅制度を利用できた総合職は男性29人に対し、女性は1人でした。

判決後、厚生労働省内で記者会見をした原告弁護団の平井康太弁護士は同社に対し、「本判決を真摯(しんし)に受け止め、男女差別の是正を自ら図ることを求める」とする声明を読み上げました。また間接差別を初めて認めたことにより、「女性差別の是正の道を大きく開いた」と語りました。

原告は「待ちに待った答えを頂けた」と判決を歓迎し、「同じ思いをしている一般職の人にも影響があるといい」と語りました。

判決は、一般職男性との賃金差別は認めませんでした。同社は大手ガラスメーカーAGC(旧旭硝子)の子会社です。

選挙の公平性損なう重大問題

小池書記局長が会見

(写真)記者会見する小池晃書記局長=13日、国会内

日本共産党の小池晃書記局長は13日、国会内で記者会見し、自民党政権が選挙のさいに内閣官房機密費(報償費)を使って候補者に現金を渡していたとの報道について「官房機密費は国民の血税であり、選挙活動に使っていたとすれば選挙の公平性が損なわれる重大問題だ。民主主義の根幹にかかわる問題として徹底追及する」と表明しました。

小池氏は、官房機密費は毎月約1億円支出されているものの、使途などの報告はおろか記録する義務もなく「裏金中の裏金だ」と強調しました。2018年に最高裁が官房機密費の支出関連文書の一部開示を国に命じたものの、いついくらが官房長官の金庫に入ったかの記録の開示にとどまっていると指摘。判決後、原告らが政府に要望した▽官房機密費を国会議員やジャーナリスト、公務員に渡すことの禁止▽一定の期間が過ぎた支出の公開―すら実現していないと述べ、「官房機密費が政策買収や世論誘導などに使われない最低限のルールではないか」と語りました。

また、NHKの「日曜討論」で機密費を「選挙目的で使うことはない」と断言した自民党の鈴木馨祐衆院議員の発言について「機密費を何に使ったかは官房長官しか知らないはずであり、選挙活動に使われていないと断言できるはずがない」と批判しました。

小池書記局長が会見

(写真)記者会見する小池晃書記局長=13日、国会内

日本共産党の小池晃書記局長は13日、国会内で記者会見し、自民党政権が選挙のさいに内閣官房機密費(報償費)を使って候補者に現金を渡していたとの報道について「官房機密費は国民の血税であり、選挙活動に使っていたとすれば選挙の公平性が損なわれる重大問題だ。民主主義の根幹にかかわる問題として徹底追及する」と表明しました。

小池氏は、官房機密費は毎月約1億円支出されているものの、使途などの報告はおろか記録する義務もなく「裏金中の裏金だ」と強調しました。2018年に最高裁が官房機密費の支出関連文書の一部開示を国に命じたものの、いついくらが官房長官の金庫に入ったかの記録の開示にとどまっていると指摘。判決後、原告らが政府に要望した▽官房機密費を国会議員やジャーナリスト、公務員に渡すことの禁止▽一定の期間が過ぎた支出の公開―すら実現していないと述べ、「官房機密費が政策買収や世論誘導などに使われない最低限のルールではないか」と語りました。

また、NHKの「日曜討論」で機密費を「選挙目的で使うことはない」と断言した自民党の鈴木馨祐衆院議員の発言について「機密費を何に使ったかは官房長官しか知らないはずであり、選挙活動に使われていないと断言できるはずがない」と批判しました。