「アルパインクライミング」保科雅則

現在、絶版状態なので図書館で借りた。

価値ある一冊なので、復刻が待たれる。

特にビッグウォールには必携と思う。

P87

アメリカでは、プロテクション(=アンカー)を大まかに分ける言葉として「ナチュラル・アンカー」「アートフィシャル・アンカー」「パーマネント・アンカー」が使われています。(日本では自分でセットしたら全て「ナチプロ」と呼んでいるので注意を要する)

P133

冬期登攀に求められる能力

①岩登りの技術

②アイスクライミングの技術

③冬山登山の技術と体力

④アイゼンと手袋での登攀能力

⑤自然条件に対する判断能力

⑥ビバーク、遭難など非常事態に対処する能力

P173

クライミングに対する価値観やそれを取り巻く環境は、ずいぶんと変化したように思います。しかし、クライミング自体のすばらしさは少しも色あせることはなく、またこれからもそうだろうと信じています。

【誤植】

P67

(誤)6㍍の補助ロープを

↓

(正)6㍉の補助ロープを

【おまけ】

裏を見ると96年出版となっていて、堺市在住となっている。

そう言えば、当時関西に住まれていた。

(レストランで行われた、著者の結婚パーティーにも参加した)

本書には、知り合い複数登場して親しみを感じる。

読んでいて当時を思い出した。

【関連リンク】

ヨセミテ エル・キャピタンの「The Nose」ってどんなルート?

ヨセミテ エル・キャピタンの「The Nose」を登るのに必要な道具とは? – 共同装備編

【ネット上の紹介】

アルパインクライミングは四季をつうじて行われる高山でのクライミングのことです。ハイキングや尾根歩きではなく、ふつう、岩壁や雪稜をロープで使用して登ります。本書では、とくに雪のない時期の、人工的な手段をも使うロッククライミングやビッグウォールでの登はんを中心に解説します。

第1章 クライミングルートへの憧れ

第2章 アルパインクライミングの基礎知識

第3章 ゲレンデでの練習

第4章 クラックとマルチピッチ

第5章 人工登攀とセルフレスキュー

第6章 山岳地域のクライミング

第7章 ビッグウォール・クライミング

「雪山登山」遠藤晴行

基本のおさらいが出来てとても参考になった。

著者の実体験に基づくエピソードも書かれていて、興味深く楽しく読める。

P56

体に貯蔵されている炭水化物は1500~2000kcalだが、これを使いきると脂肪も燃焼しなくなり、たんぱく質である筋肉が燃料として使われてしまう。登山中にむくんだり小便が黄色くなったりするのは、これが原因である。

P57

登山中の行動食について考えると、1~2時間ごとにおにぎり1個以上のカロリーを摂取することがばてないための目安になる。

P89

雪庇は根元から切れるのではなく、もっと大きく切れる。根元と見えるところは、じつは雪が吹きだまって、実際の根元は隠れているからだ。そこで根元よりもさらに大きく巻いて通過することになる。

【蛇足】

2006年出版なので、今なら、スマホGPS関連のソフト情報が追加されるだろう。

モバイル、ガジェットは日進月歩、めざましいものがある。

改訂最新版の出版が望まれる。

【ネット上の紹介】

の北アルプスを最終目標にして、積雪期登山の歩行技術、用具、気象、幕営技術から雪崩対策まで、雪山の技術と知識をいちから解説。

第1章 用具とウエア

第2章 雪山登山の準備

第3章 雪山の食料

第4章 雪上技術

第5章 クライミング技術と確保技術

第6章 雪山に泊まる

第7章 雪山登山の危険

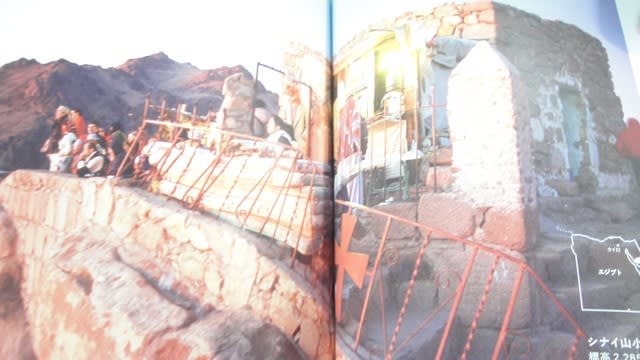

「アジアの山紀行」藤田健次郎

諸般の事情により、家を留守に出来ない。

しかし、もし可能になったときに備えて、備えは必要。

ここに行きたい、あそこに行きたい、と夢は広がるばかりである。

P108

(前略)キナバルに来る外国人は台湾がトップで、あとは香港、オーストラリア、日本の順だといっていた。

しかし、どうやら、これは観光客全体の動向のようで、登山となると別のようだ。私たちについたマレーシア人の公認ガイドによると、いちばん多い登山者はドイツ人、二位は日本人、三位は韓国人、四位はアメリカ人とオーストラリア人といった。

高山病について

P249

まずは、いま歩いている山の標高と同じ数字の水を飲むことだ。たとえば標高3000㍍であれば、一日三㍑。3500㍍なら3.5㍑というわけだ。大量に水を飲み、どんどん排泄することで新陳代謝を活発にする。(一度に飲む量でなく、起床時、朝食、休憩、昼食、休憩、夕食、休憩と分けで飲む総量)

【ネット上の紹介】

中高年になって知った“登山という媚薬”。いつしか山旅も、国内から海外の名峰へとエスカレート。そこで今度は、ちょっとアジアの山へ…。

天山山脈ボゴダ峰トレッキング(中国)

アバチャ火山(ロシア)

黄山三峰縦走(中国)

キナバル山(マレーシア)

漢拏山(韓国)

ナンガ・パルバット展望トレッキング(パキスタン)

泰山(中国)

玉山(台湾)

ランタオ・ピーク(香港)

雪岳山(韓国)〔ほか〕

「南極風」笹本稜平

森尾正樹は国際ガイド。

ニュージーランドを舞台に活動していた。

不幸な自然条件が重なった中、奇跡の生還を果たすが、保険金殺人の容疑で逮捕される。

冤罪を晴らすことができるのか?

物語は、山と法廷を舞台に交互に展開する。

P111

ニュージーランドは料理に関しては美食とは縁遠いイギリスの系統に属していて、街中で美味い料理に出会う機会にはなかなか恵まれない。(ピューリタンの系統に属する方は、美食は悪徳と思っているのだろうか?オーストラリアもアメリカも、基本、食事は不味い。逆に、カトリック系の国やその旧植民地の料理は美味い。フランス、イタリア、ベトナム…。)

P197-198

自分がつくった目標に向かって必要以上に自分を駆り立ててしまう人々がいる。伊川はそういう几帳面で妥協を嫌うタイプの典型のように思えた。得てして遭難するのはそういう人々なのだ。

P230

「必ずしも動機が解明されなくても、未必の故意は成立すると、湯沢さんは言っていましたが」

「ケースによります。例えば和歌山毒物カレー事件では、動機の解明がないまま未必の故意が認定されました。直接証拠もなければ自白もなかった。死刑判決の出た事件としては異例でした」

P233

「検事というのは、実は大使館経験者が多いんです。大半が中堅の時代に一定期間、一等書記官として赴任するようなケースなんですが、退任した大物検察官が大使や領事として赴任するようなことも珍しくありません」

【ネット上の紹介】

奇跡の生還を果たした英雄から殺人容疑者へ──。ニュージーランドの名峰アスパイアリングに、鎮魂と再生の祈りが谺(こだま)する愛と希望の感動作! ニュージーランドの名峰アスパイアリングで起きた遭難事故が、森尾正樹(もりおまさき)を奈落(ならく)の底に突き落とした。登山ガイドの彼は悪天候のなか瀕死(ひんし)のツアー客を救出し一躍(いちやく)英雄となるが、突如、保険金殺人の容疑で逮捕されたのだ。冤罪(えんざい)を主張するも検察の取り調べはあまりに作為的で──眺望絶佳(ちょうぼうぜっか)な山の表情と圧巻(あっかん)の雪山行、そして決して諦(あきら)めない男の法廷対決を描く愛と奇跡の感動作。

【参考】

笹本稜平作品を読むのは、これで4作目。

実力ある作家、と言うのが私の印象だ。

「春を背負って」笹本稜平

「駐在刑事」笹本稜平

「尾根を渡る風 駐在刑事」笹本稜平

「スポーツクライミング「リード」上達バイブル 実践テクで差がつく!」安間佐千/監修

P41

クライミングをする上で、脱力は永遠のテーマとも言えます。

P43

登る10分ほど前から少しずつ呼吸に意識を向けましょう。

P47

長年クライミングを続けていると、波ができるのが自然です。そのようなときは、無理にモチベーションを上げる必要はありません。

ビレイヤーとのコミュニケーション

P49

普段から「今、壁に当たったけど、もっと落とした方がいい?」とか「落ちたときに壁に当たるから、もう少しロープを出してくれる?」など話ができる関係性を作るためにコミュニケーションを取ることが大事です。

P55

レベルを変えながら1日トータル10本前後登る

週に3日、1日4時間を目安に練習している

ウォーミングアップ:10B→10D→11B→11C

1~4本目のトライ:12D→12D→12C→12C

クーリングダウン:11C→11B

【誤植】

この手の本に多い誤植、ご多分に漏れず。

校正するほど予算がないのでしょう。

P102

(誤)カサメリ沢というという有名なルートがあります。

↓

(正)カサメリ沢という有名なエリアがあります。

備中について

P102

(誤)「青龍門」が有名です。

↓

(正)「棲龍門」が有名です。

【感想】

技術書と言うほど大層な本でもないし、体系だってもいない。

(技術書なら菊地敏之さん、保科雅則さん、山岸尚将さんのを読んだ方が良い)

しかし、リードに特化してのトレーニング、具体的なアドバイスやコツが書かれていて参考になる。

そこが本書の特徴で注目する点と思う。

1990円は少し高いように思うが、読者層が限られるから仕方ないか。(クライマー人口自体が少ないし、ボルダーはしても、リードする人はさらに少ない)

自然の岩場の写真をもっと載せて欲しかった。

それも海外のものを。(実は半ばそれを期待して買ったんだけど)

いずれ、ラ・ランブラ、リアライゼーションなどのDVDを出して欲しいと思っている。

【ネット上の紹介】

呼吸の意識や脱力など実践的な技術をクローズアップ!攻略に不可欠なオブザベーションやレストがわかる!的確な弱点克服でコンペ&大会で差をつける!リードならではのメンタル調整法や発想法を紹介!

1 目標のルートを知る(自分の方向性を知る

自分の目標を知る ほか)

2 レベルアップするための技術(無駄な動きを省こう

脱力する ほか)

3 リード上達のためのトレーニング法(練習スタイルの確認

1日の練習の流れ ほか)

4 上達につながるメンタル調整法(恐怖心は自然な感覚だととらえる

緊張感を受け入れよう ほか)

5 上達のために今一度見直しておくべきこと(リードに適したウェアは?

自分に合ったシューズの選び方は? ほか)

日本語版が刊行されたのが1996年。(オリジナルは1993年)

そのときに読みのがし、図書館にも無く、22年が経過した。

この度、ヤマケイ文庫で復刻され、喜ばしいかぎりだ。

本書で取り上げられて、その後、亡くなった方は次のとおり。

ヴォルフガング・ギュリッヒ

ウォレン・ハーディング

ヒラリー卿

リカルド・カシン

ヴァルテル・ボナッティ

ロイヤル・ロビンズ

よくぞ当時、このインタビュー企画を考えられたものだ。

ロイヤル・ロビンズ

P170

明らかに大事なことは危険をしっかりととらえ、制御することです。といっても、クライミングには危険がなければなりません。これははっきり言っておきましょう。危険を冒すことを求められているのではなく、そこに危険があることが求められているのです。その危険を行動と思考力によってうまく回避するのです。

ロイヤル・ロビンズ

P172

クライミングは単なるスポーツではありません。ひとつの生き方です。

ロイヤル・ロビンズ

P194

怪我をしたり死ぬようなことがあれば、それは100%自分が悪い。責任は全部自分にあります。運が悪かったなんて言ってはいけない。決定的な瞬間に注意を払おうと払うまいと、自分の能力以上のことをやるかどうかは全部自分で選択することです。

ダグ・スコット

P284

質問:クライミングチームで理想的な大きさは何人ですか。

四人です。二人の場合はひとりが病気になると動きがとれません。三人の場合は、二人は気が合うが三人だと多すぎて仲間割れ、となります。

ヴォイテク・クルティカ

P326

質問:クライミングには浄化作用がありますか。

あります。(中略)日常生活の神経症的影響――ちっぽけでばかばかしいことに心を奪われたり、真実とかけ離れた不必要なことに心をわずらわせたりといった神経症的行動を払い清めるのです。登山で体験する強い心理的、肉体的緊張が無用のごみを洗い流してくれるのです。

ヴォルフガング・ギュリッヒ

何かをやってみて、それがうまくいかないと、どなり散らして壁を蹴飛ばす若いクライマーをたくさん見かけます。彼らはすぐれたクライマーになりたいのですが、目標を達成できないとやめてしまうのです。

私はクライミングにおける私の進歩をすべて贈り物だと受け止めています。ある点まで到達できるかどうか自信がありませんでしたが、到達できなくても腹は立てませんでした。

リン・ヒル

P484

結局のところ、私は最優秀クライマーになるには体が小さすぎると思います。人口壁なら小柄な人にはホールドを追加して平等にすることができますが、そのうちに埋め合わせするのが難しくなるときが来ると思います。(謙虚なコメントだが、リン・ヒル自身は、14を登り、誰もなし得なかったノーズのフリー化に成功した。以前、南仏の岩場でお会いしたとき少し言葉を交わしたが、静かな迫力と王者のオーラを感じた)

【ネット上の紹介】

刊行から四半世紀を過ぎてなお、一線のクライマーらに影響を与える山岳名著の文庫化。カシン、ボナッティ、メスナー、クルティカ、クロフト…20世紀を代表する登山界のレジェンド17人が自らの登山哲学、冒険の思想を語る。

ラインホルト・メスナー

リカルド・カシン

エドマンド・ヒラリー卿

クルト・ディームベルガー

ヴァルテル・ボナッティ

ロイヤル・ロビンズ

ウォレン・ハーディング

クリス・ボニントン

ダグ・スコット

ヴォイテク・クルティカ

ジャン=クロード・ドロワイエ

ジェフ・ロウ

ヴォルフガング・ギュリッヒ

カトリーヌ・デスティヴェル

リン・ヒル

ピーター・クロフト

トモ・チェセン

「京の絶景と名所旧跡めぐり」京都府山岳連盟

京都の山を登っていると、「京都一周トレイル」という標識に出くわすことがある。

これはいったい何だ?

本書は、この疑問に答える内容となっている。

「京都一周トレイル」を18のセクションに分け、解説している。

今後の私のハイキングに影響を与える内容、と思う。

また、旧跡、食事、お土産についても言及されている。(至れり尽くせり)

P31

東大路との交差点が馬町で、粟田口とともに東国からの出入口であった。昔の馬借などが多く集まっていたところで、上下ふたつの馬町からなっている。

(参考:京の七口 - Wikipedia)

P118

『小倉百人一首』の名は、藤原定家が小倉山の麓「時雨亭」で撰集したことに由来する。

【参考リンク】

コース & 見どころ〔京都一周トレイル〕

京都一周トレイル - 京都観光Navi

京都一周トレイルの地図 | YAMAP あたらしい山をつくろう。

【お土産】

明治13年創業の餅菓子店「双鳩堂」。叡電「修学院駅」からすぐ。昔ながらの

みたらし団子 古都香 出町柳店

嵯峨野豆菓司・峯嵐堂 | 京の景勝地・嵐山に生まれ幾年月 さがの まめがし

京菓子司 松楽 京都嵐山 松尾大社御用達店 | 京都嵐山 松尾大社門前の ...

いなり ふたば | 京都じっくり観光

【ネット上の紹介】

山を歩くと見えてくる、京都の自然と歴史。「京都一周トレイル」で東山・北山・西山をめぐり、知らない京都を見つける愉しみ、知ってる京都を俯瞰する快感を貴方に。出かける前に「山歩きのいろは」を忘れずに。

伏見稲荷コース

泉涌寺コース

清水山コース

神明山コース

大文字山コース

瓜生山コース

雲母坂コース

比叡山コース

大原コース

静原コース〔ほか〕

朝日新聞2018.6.22「患者を生きる」スポーツ、雪崩・高山病(5)情報編

登山の脱水量は「体重×歩く時間×5」で計算できる。60キロの人が5時間歩くと1500ccが失われる。(中略)

「最低でもその7割を補えるように、1時間おきに水を飲む」

読んで面白いのはこちらのほうである。

P4-5

生死の境目は、とくにヒマラヤのような極限の環境の下では、文字どおり紙一重に過ぎない。落ち度はなかったのに悲惨な結果に終わったもの、失敗を重ねてなお幸運な生還を果たしたもの、ふたつが混在している。どちらがいいのか悪いのか、そんな判定はしていない。

ただ、そこに至ったプロセスを、資料に基づいて、できるだけ忠実に再現しようと考えた。

P19

前回最高到達点まで登ったフィンチは呼ばれなかった。彼が英国本土ではなく、植民地(オーストラリア)の出身地だったからだといわれる。(登山とナショナリズムの関係は興味深いテーマだ。なんだかんだ言って、登頂者は国旗を立て、あるいは持って、写真を撮る)

P43

しかし万一、二人が初登頂して帰還したとしても、当時のドイツ社会はドイツ人以外の成功を、もろ手を挙げて喜んだかどうか。後年のブールやメスナーの例を思うとはなはだ疑問である。(メスナーはイタリア・南チロル出身だが、そこはドイツ語圏なのでドイツ登山隊に呼ばれる。ご存じのように、ナンガ・パルバットで弟を失い、その時の対処で十数年のマラソン裁判となる。91年ヘルンリヒコッファーが75で死去したのち遺族と和解。メスナーの名誉は回復され「赤い信号弾」も復刊。さらに「裸の山」も刊行。P109を読んでみて)

【おまけの感想】

本書が興味深いのは、内容もさることながら、面識ある方が登場すること。

Mさんとは、柏木で一緒に酒を飲んだし、エピソードも直接聞いた。

Eさんには、城ヶ崎で会った時、伊豆の観光図書をいただいた。「観光好きでしょう」、と。

【参考図書】

「現代ヒマラヤ登攀史8000メートル峰の歴史と未来」

【誤植】

P231

アンデスヤカフカスなど

↓

アンデスやカフカスなど

(校正者見逃した?)

【ネット上の紹介】

登山史に刻まれた命の軌跡。

マロリー、アーヴィンの謎―エヴェレスト 1924

ジルバーザッテルの敗走―ナンガ・パルバット 1934

人類初の栄光の陰に―アンナプルナ 1950

高所キャンプからの脱出―K2 1953

メスナー兄弟の下降―ナンガ・パルバット 1970

人食い鬼からの脱出―バインター・ブラック 1977

見捨てられた攻撃隊―ミニヤコンカ 1982

日本人無酸素登頂の葛藤―エヴェレスト 1983

ブラックサマーの生還者―K2 1986

六千メートルの宙吊り救出作戦―トランゴ・タワー 1990

公募登山隊の破綻―エヴェレスト 1996

北壁からの生還―ギャチュン・カン 2002

七四〇〇メートルの国際救助隊―アンナプルナ 2008

freefan77号が届いた。

チェックしたいのは次の特集。

『ハンガーボルトから外れやすいクイックドローの状況を考える』

P9

そもそもクイックドローというものは、リードクライミング時にロープの流れを良くしたり、

フォール時にカラビナの脱落や破断の原因となる無理なストレスがカラビナにかからないようにするのがその大きな役割です。その役割を考えるならば、クイックドローのボルト側のカラビナは固定しないほうがいいし、使用するランナースリングもしなやかに動き、短めよりも長めのものの方がその役割をより高く果たしてくれます。

【まとめ】

ワイヤーゲートカラビナはグルーイングボルトに掛けた場合、横向きで安定してしまう

…対策としてハンガー側には安定しないシングルワイヤーかノーマルゲートを掛ける

ビレイヤーもクリップの異常をみつけたらクライマーに声掛けする

ハンガー側には回転防止のゴムパーツを付けない

…付けるならクリップ側

ダイニーマ製の細幅ランナースリングがお薦め

ゲートの向きを考えてセットする

他に読み物として「日本自由登攀史」が再開された。

めでたいことだ。

本格的にフリーが始まったのは80年代からだが、その前段階70年代が語られている。

このあたりもしっかり押さえておきたい。

(以前読んでいるはずだけど、だいぶ忘れている)

交野山(こうのさん)の観音岩の記事が掲載された。(朝日新聞3/1.2018)

山頂をさらにその上から見るとこうなってるのか、と。

岩の右側がきれいに刈り込まれているのが分かる。(以前は草ぼうぼうだった)

「山怪 山人が語る不思議な話」田中康弘

山にまつわる不思議な話を集めてある。

山なのにヤマもオチも無く、淡々と語られる、それが心地よい。

知っている場所が複数出て来て、興味深く読んだ。

P26

「(前略)まあ狐の話はよう聞きましたよ。そいでも近江の商人だけは騙そうとした狐を逆に騙して、捕まえて襟巻きにしたそうですわね」

近江商人、恐るべし。

P46

揚げものは山行きには御法度らしいが、持参すると良いものもある。

「ニンニクだな。生ニンニクを一つポケットに入れておくんだ。そうすっとよ、変なもんは寄ってこねえのよ」

P81

あの時起こったことはこうだ。列の最後尾を歩いている人のリュックを何者かがぐっと掴んだのである。そんな時は絶対に振り向いてはならない。そして大声を出しても騒いでもいけない。静かに少し待つのである。そうすれば、かならずその何者かは去っていくらしい。

「山になれていない人ならパニックを起こすでしょうねえ。それが滑落事故なんかに繋がるんじゃないでしょうか」

天川村洞川地区の話。

P195

艶子さんの娘さんは、子供の頃に近所の人が急にいなくなったのを覚えていた。

(中略)

「あれは狐、狸にいらわれたんやろね」

艶子さんが言う“いらわれる”とは、触るの意味である。

(私なら、“いらわれる”とは、“もてあそぶ”の意味も追加する。著者は関西の方ではないので微妙なニュアンスが分からない…これはしかたないことだ)

P248

実はありふれた存在だった妖怪は、今や絶滅危惧種なのだ。それが未だに多く存在し得るのが山である。

【ネット上の紹介】

山で働き暮らす人々が実際に遭遇した奇妙な体験。現代版遠野物語。

1 阿仁マタギの山(狐火があふれる地

なぜか全裸で

楽しい夜店

生臭いものが好き

狐の復讐

見える人と見えない人

狸は音だけで満足する

消えた青い池

人魂、狐火、勝新太郎

親友の気配

辿り着かない道

蛇と山の不思議な関係

汚れた御札

マタギの臨死体験

叫ぶ者

白銀の怪物)

2 異界への扉(狐と神隠し

不死身の白鹿

来たのは誰だ

もう一人いる

道の向こうに

響き渡る絶叫

僕はここにいる

謎の山盛りご飯

山塊に蠢くもの

鶴岡市朝日地区

出羽三山

鷹匠の体験

奈良県山中・吉野町

ツチノコは跳び跳ねる

足の無い人

巨大すぎる狐火

山から出られない

行者の忠告)

3 タマシイとの邂逅(帰らない人

死者の微笑み

迎えに来る者

ナビの策略

椎葉村にて

テントの周りには

幻の白い山

なぜか左右が逆になる

不気味な訪問者

天川村の事件

帰ってくる人

固まる爺婆

お寺とタマシイ

飛ぶ女

帰ってくる大蛇

呼ぶ人、来る人

狐憑き

真夜中の石臼

狐火になった男)

「明解日本登山史 エピソードで読む日本人の登山」布川欣一

エピソードを交えながら、日本登山界の歴史を概観する作品。

青森第五連帯が八甲田山雪中行軍で大量遭難――いわゆる八甲田山死の彷徨について

P86

このような過酷な雪中行軍を軍部首脳が現場に強いたのは、当時の国際情勢に関係がある。日清戦争後の三国干渉、朝鮮半島や中国北東部(満州)における権益をめぐって、日本とロシアとの対立が激化していた。軍部首脳はロシアとの戦争を想定し、雪中軍事行動の経験と訓練の必要性を強く感じていたのである。

ナイロン・ザイル切断事件について

P173

岩稜会へは非難が集中した。ザイル操作のミス、虚偽の報告書捏造、インチキな石岡実験、さらには遺体に工作を施した……など。

しかし、岩稜会はひるまなかった。メーカーと篠田教授が、実はナイロン・ザイルが90度の岩角でさえ切れるのを承知しており、公開実験であらかじめ滑らかに面取りした花崗岩を用いたことを突きとめる。事件は、大逆転へ動き始めた。

元祖・山ガール

P139

上の写真は、長次郎雪渓を登る竹内ヒサ

下の写真は、針ノ木雪渓にて、竹内ヒサと妹の岡田季(右)

【ネット上の紹介】

日本近代登山発祥から120年あまり。日本人は山とどう向き合ってきたのか。先蹤者たちの数々の挑戦と思索の歴史、社会とのかかわりを通史として解説し、時代を象徴するエピソードを紹介する。

第1部 近代登山以前の山と人(日本人と山とのかかわり

外国人による登山 ほか)

第2部 探検登山の時代(近代登山の幕開け

日本山岳会設立と探検登山 ほか)

第3部 岩と雪の時代(アルピニズムの洗礼

積雪期初登頂とクライミング ほか)

第4部 多様化する登山(復興の足音

マナスル登頂と登山ブーム ほか)

第5部 日本登山史年表