「私の少女マンガ講義」萩尾望都

「ポーの一族」について

P27

時代とともに移り変わる西洋の服装史に興味があり、さまざまなデザインのドレスを描きたくて長い時代設定にしました。

P74

日常生活を安全に平穏に過ごすための術も必要で、ルールや決められた行動や思考が安全域にあるんですけれど、不思議なことにそれだけでは人間は窮屈になってくる。SFは自分の自由感覚を取り戻すのに一番よい扉なんじゃないでしょうか。

P106

『ポーの一族』も、『エヴァンズの遺書』をはじめとして、描きたかったスピンオフ作品を描きはじめました。まあ、そうですね、いろいろあって――まあ、人生いろいろとあるものです。短篇から連載になったときに、いろいろなエピソードを考えたんですが、連載の終盤だった1976年は非情に疲れていて、気持ちがなかなか「ポー」のほうにいかなかったんです。『11人いる!』を描いた翌年で、やはりまあ、ハードスケジュールだったのでしょうね。それで考えていたエピソードを少し封印しようと思ったら、同じ顔が描けなくなってしまいました。顔って、少しずつ変わっていくものですね。(それでも、昨年2017年「春の夢」を上梓されたのは、嬉しいかぎり。なんと40年ぶり。タッチは少し変わってしまったが、エドガーとの『再会』は何者にも代えがたい。1976年、天王寺のステーションビルの本屋で「ポーの一族」を買ったのを思い出す。そして、周囲に薦めまくった)

P108

質問:絵柄というのは、作者本人でもコントロールできないものなのでしょうか。

萩尾:年齢が上がると贅肉もついてくるしウエストも広がってきますし、そんなものなのですかねえ(笑)。やっぱりなにか変わってくるんですね。

質問:封印した『ポーの一族』のエピソードは、具体的に考えていらっしゃった?

萩尾:いえ、アイデアに毛の生えた程度のものでした。

P128

質問:長篇には複雑さが必要なんでしょうね。

萩尾:構成の複雑さに耐えきれる、強いキャラクターも不可欠です。だから長篇はキャラクターがすごく強いですよね。

P211

質問:新しい『ポーの一族』は、しばらく続くのでしょうか。

萩尾:そうですね。もう少し、描いてみたいですね。

【おまけ】

この本を読んで分かったんだけど、萩尾望都さんも、母親と折り合いが悪かったようだ。

齋藤なずなさん、佐野洋子さん、いずれも母親としっくり行かなかった。

深い思索と創作の原動力になるようだ。

【ネット上の紹介】

『リボンの騎士』から『大奥』まで、少女マンガの歴史をひもといたイタリアでの講義を完全収録。創作作法や新作『春の夢』など自作についてもたっぷり語り下ろす。

1章 イタリアでの少女マンガ講義録―『リボンの騎士』から『大奥』へ 少女の、少女による、少女のためのメディア(少女マンガの歴史

自作についての解説

質疑応答―イタリア人聴講者からの質問

イタリア人ジャーナリストによるインタビュー)

2章 少女マンガの魅力を語る―読む・描く・生きる(少女マンガは生きている

私の創作作法)

3章 自作を語る―『なのはな』から『春の夢』へ 3・11以降の作品たち(『なのはな』―鎮魂のありか

『プルート夫人』『雨の夜―ウラノス伯爵―』『サロメ20××』―放射性物質三部作

『福島ドライヴ』―音楽から生まれる物語

『なのはな―幻想『銀河鉄道の夜』』―日常への回帰

『王妃マルゴ』―愛とエロスの王朝ライフ

『AWAY』―子供が作る未来を信じる

『春の夢』―ドアを開けたら、ずっと彼らはそこで生きていた)

立ち読みする

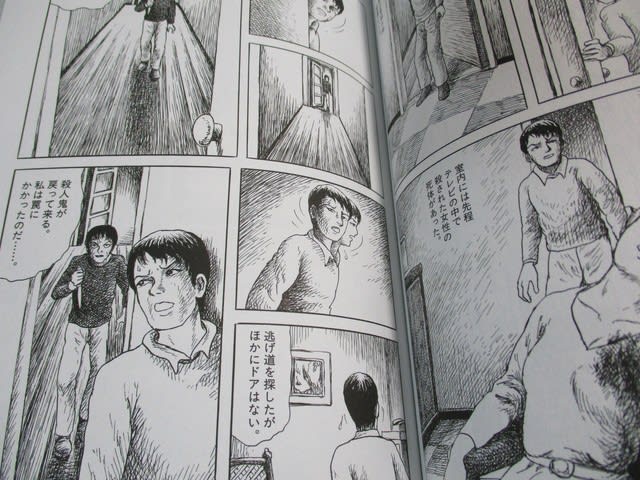

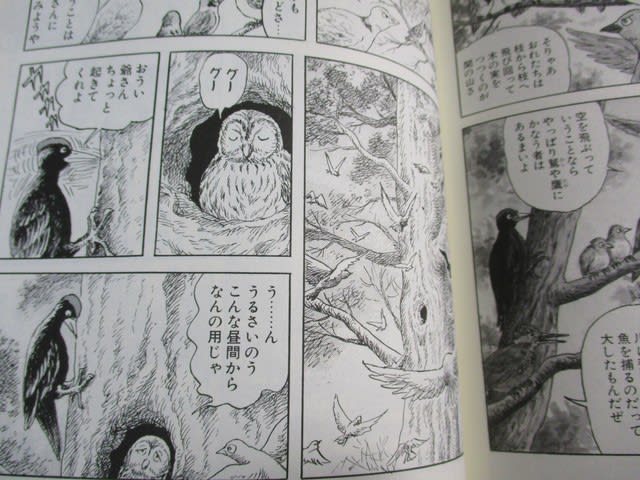

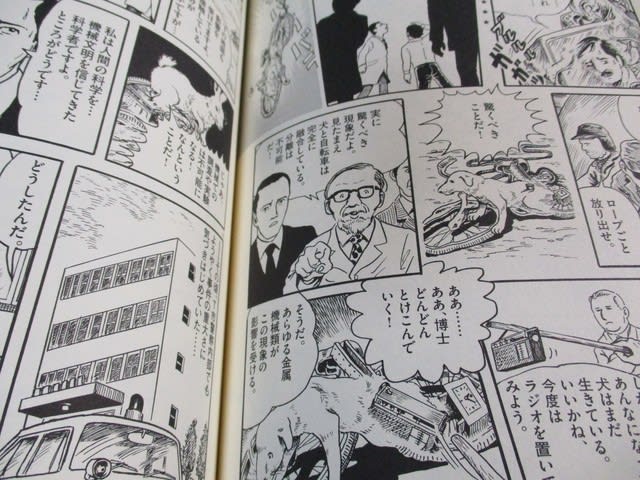

立ち読みする「男たちの風景」諸星大二郎

諸星大二郎傑作短編集。SF作品が集められている。

特に注目したのは「生物都市」。(1974年、第7回手塚賞)

ウィキペディアでは、次のように書かれている。(以下、ウィキペディアより転載)

選考委員のほぼ全員一致で決定した「生物都市」の手塚賞入選ではあったが、あまりの面白さに、とても無名の新人の作品とは思えないとして、先行するSF作品の中に類似のものがあるのではないかとの質問が他の選考委員からSF作家である筒井康隆委員のもとに殺到した。のちに筒井は自身が編纂した『'74日本SFベスト集成』に「生物都市」を収録し、解説文でそのときの選考の経緯を記している。

1974年週刊少年ジャンプ、7月29日号

他に注目作品として、「アダムの肋骨」や「貞操号の遭難」も掲載されている。

個人的には、「アダムの肋骨」が趣味。

ハーピーの如き鳥が登場する。

山岸凉子さんが描きそうな作品だけど、山岸作品は、これほどSFテイストは濃くない。

↑ビッグコミック、1976年1月増刊号…立ち読みするをリンクしておいた。

こちら山岸凉子作品…心理的な恐怖に神話が絡むのが山岸テイスト

↑1978年プチコミック12月号

【ネット上の紹介】

諸星大二郎傑作短編集、第1弾!! 浮気好きな美女たちに、酷く枯れたその夫たち、そして若く美しい男たち―辺境のとある惑星には3種類の人間が暮らしていた。異星から訪れた主人公が目の当たりにする3者の奇妙な関係と、そこに隠された秘密とは…!? 諸星大二郎氏自らが新たに選び抜いた短編集が、巻頭と巻末に描き下ろし作品を加えて、豪華本として登場!!諸星氏の魅力が凝縮された充実の特選集全3巻を、3か月続けてお届け!! 記念すべき第1弾は、諸星氏のSF作品の代表作のひとつ「生物都市」はじめ、SFの世界の中で男と女、性にまつわる物語を描いた「アダムの肋骨」や「貞操号の遭難」などの名作中の名作8作を収録。そして巻頭にカラー、巻末にショートストーリーの“描き下ろし作品”を加えた諸星短編集の決定版!!

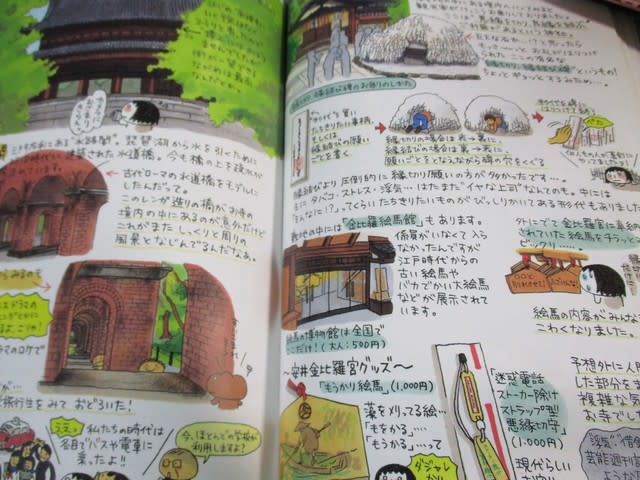

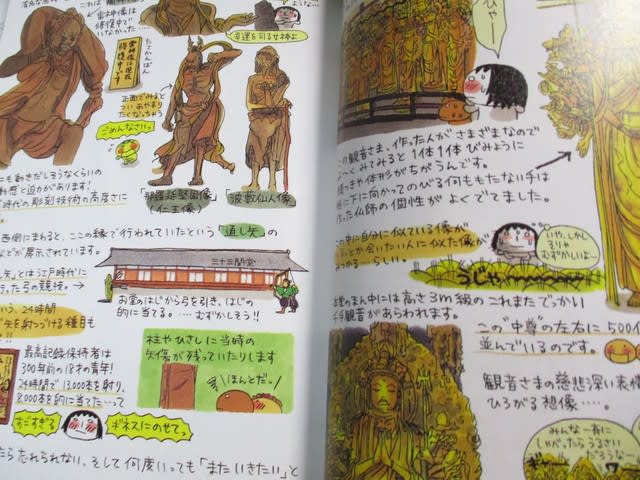

「こげぱん京都ぶらり旅日記 」たかはしみき

ツボを押さえた京都旅日記。

安井金比羅宮 絵馬の内容がみんなディープでこわくなりました。

予想外に人間のドロドロした部分をまのあたりにし、複雑な気分になるお寺でした。

(私も行って、絵馬をざっと見てきたが、非情にリアル、名指しで書かれている…怖い)

(形代を持って巨石をくぐるのだが、長い長い順番待ち…)

→「本当は怖い京都の話」倉松知さと

→安井金比羅宮

重箱の隅をほじくるようで申し訳ないが、三十三間堂の通し矢の絵は間違っている。

下の絵を見てみて。

これが正しい射かたの絵

「三十三間堂外伝 平田弘史士道劇画傑作選」より

「風にもまけず粗茶一服」の文章を紹介する。

三十三間堂は、平清盛が後白河法皇のために建てた。内陣に並ぶ柱と柱の間が三十三あることからそう呼ばれている。柱の間隔は二間ほどだから、つまりずいぶんと細長いお堂であり、なぜかくも長いのかと言えば、そこに千体もの観音像を並べるからだ。

(中略)

ところで、千体千手観音に比べれば知名度はかなり下がるかもしれないが、三十三間堂と聞いて次に人々の脳裏に浮かぶのは、おそらく<通し矢>伝説だろう。

二間おきに柱が立っているということは、本堂の全長は約百二十メートルということになる。この軒下で、江戸時代、弓の名手達が端から端まで一昼夜に何本射通せるか矢数を競った。

今、一般的に弓道の試合は二十八メートル先に的を置いて競うから、百二十メートルといえばその約四倍にあたる。それほど遠くへ矢を飛ばすには、弓を上に向けて矢の滞空時間を延ばすにしくはない。ところが、軒下ではこれができない。水平に遠くまで飛ばすには強弓を使うよりない。弱い弓でまっすぐ射ても矢はすぐに落ちてしまうからだ。百二十メートルに及ぶ軒の下で矢数を競うということは、言うまでもなく破天荒な腕力勝負であった。次々に剛の者が登場し、百単位の勝負から、またたく間にエスカレートして千本単になった。三十三間堂で今も見ることのできる額には、星野勘左衞門という紀州藩士が八千本を射通したことが記されており、さらにその後すぐに紀州の和佐大八郎が八千百三十三本を記録した。

八千本というのは通すのに成功した数であって、彼らが放った矢はもっと多い。星野にしても和佐にしても一万本以上の矢を射ており、通らなかった矢の多くは軒や庇に突き刺さった。三十三間堂の軒は、だから今も疵だらけなのだ。爾来この場所は弓道家にとって特別な空間となっている。

↑ これは私が現地に行って撮った写真。

この距離を1本だけでも射るのは至難でしょう。

一昼夜に八千本射るって事は、とんでもない速射である。

【ネット上の紹介】

京都(洛中・洛南・洛東・洛北・洛西)の観光・グルメ・制作体験・パン屋さんなどを、たかはしみきが、ゆる~くご紹介するおもしろ旅日記が充実内容で盛りだくさん。今回の4コマ漫画の舞台は京都!こげぱんたちの可愛い舞妓姿や平安貴族姿、坊主姿などのコスプレも楽しめるよ。

旅日記 旅日記洛中(中京区・下京区周辺)

旅日記 洛南(伏見区・宇治市周辺)

旅日記 洛東(東山区・左京区周辺)

旅日記 洛北(左京区・北区周辺)

旅日記 洛西(右京区・亀岡市周辺)

やさぐれ4コマまんが 京の都編

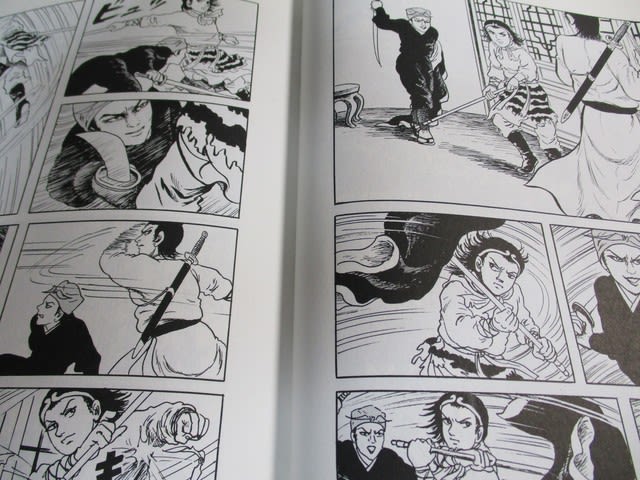

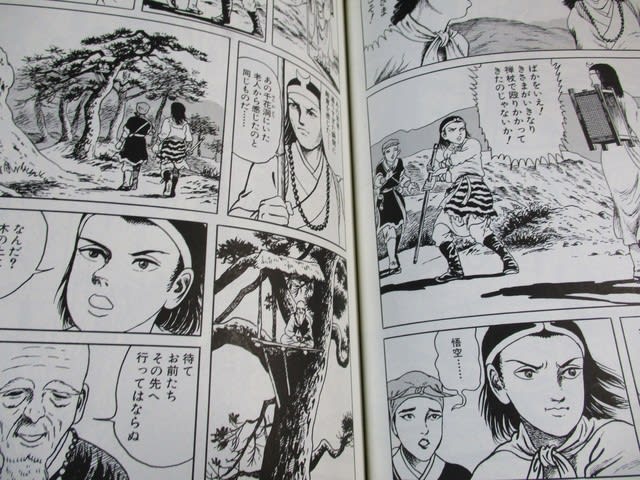

「西遊妖猿伝」(8)諸星大二郎

シリーズ8冊目

なんだ?木の上に住んでる酔狂者がいるぞ

わたしたちは旅芸人でね

「西遊妖猿伝」(6)諸星大二郎

シリーズ6作目。

玄奘がついに天竺をめざして長安を出発したのは貞観元年秋八月のことでありました

きみたちはいったい何だ?全部で何人いるんだ 七人か?

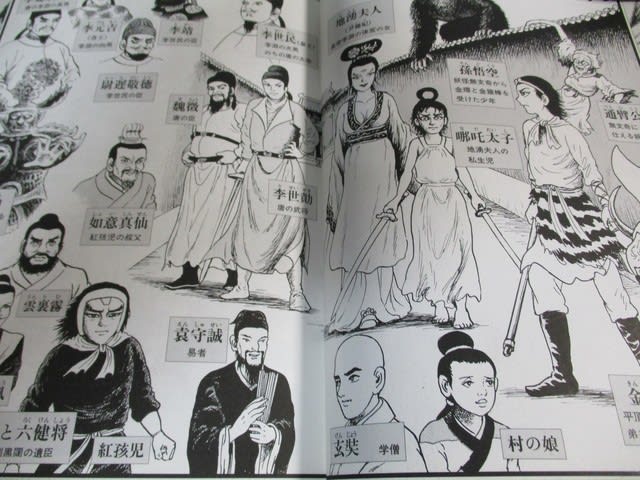

「西遊妖猿伝」(4)諸星大二郎

シリーズ4作目。

舞台は長安に移動

登場人物たち

抜け穴と森羅殿概念図、宮城図

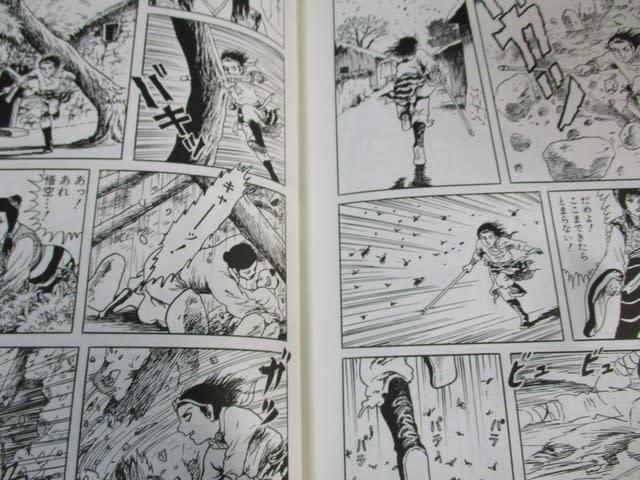

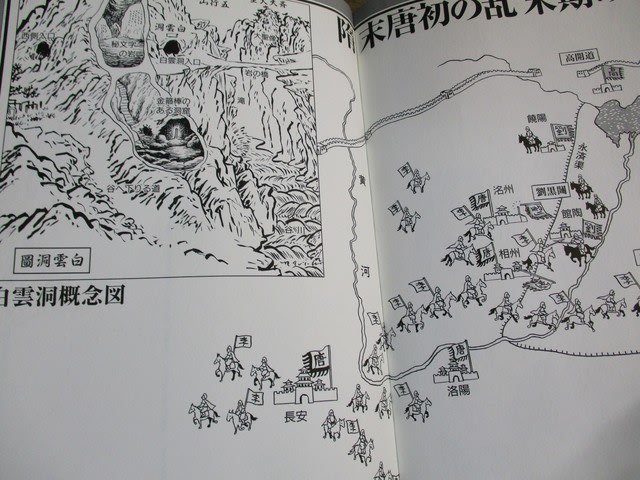

「西遊妖猿伝」(3)諸星大二郎

シリーズ3冊目を読んだ。

金角大王、銀角大王登場

金箍棒を手にする悟空(アーサー王のエクスカリバーか?)

隋末の大乱図

「西遊妖猿伝」(2)諸星大二郎

シリーズ2冊目を読んだ。

登場人物が増えている

悟空にはまだ無理かな じゃが筋はいいぞ

隋末唐初の乱 末期の情勢 白雲洞概念図