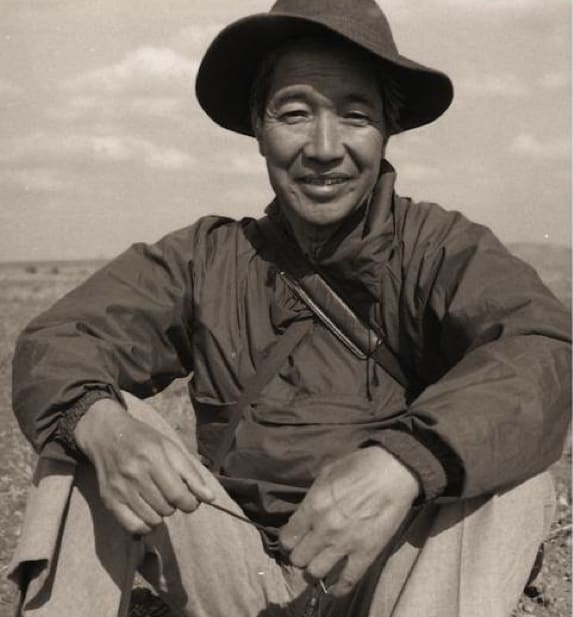

宮本常一(みやもと つねいち)(1907~1981) 山口県出身 文学・民族学博士 生涯民族学を研究、著書多数

1960年(昭和35年) - 山口県見島調査。『忘れられた日本人』を刊行し一躍脚光を浴びる。と、Wikipediaにある。

一生涯、全国津々浦々カメラ片手に、各地域ごとに日本人の歩いてきた道を事細かく調べ抜き、著し続けた凄い方です。

わたしの手元にある、【宝島民族誌、見島の漁村】発刊日を見ると、1974年11月15日.....。

ということは奇しくも、本日ちょうどまる40年の記念すべき節目の日に当たります。正に偶然です。(このことは次回に)

【北海道 札幌市在住の三上さん】のブログから、

佐野眞一『宮本常一が見た日本』245頁に、見島のことが載っています。

( 資料映像 )

弟の茂君とばかり思ってたけど、似てるね。

弟の茂君とばかり思ってたけど、似てるね。

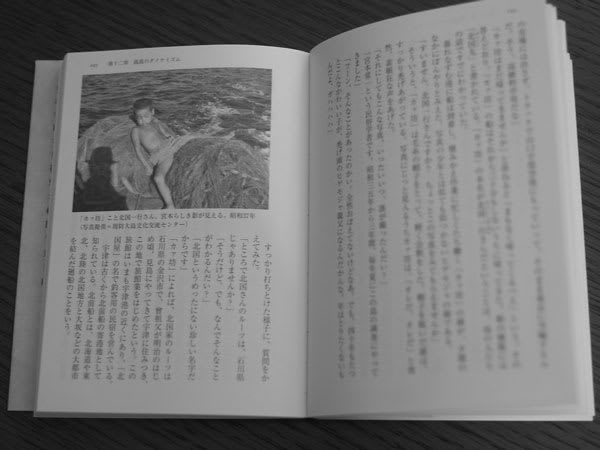

見島を訪ねた大きな目的の一つは、前述したように、宮本が撮影した人物を探しあてることだった。宮本が写した写真のなかで、とりわけ微笑ましく感じられるのは、宇津で撮影した網の上に裸でしあわせそうに寝ている坊主頭の男の子の写真である。「われは海の子」というキャプションでもつけたくなるその写真には、カメラを向ける帽子をかぶった宮本らしい影も写りこんでいる。

この写真の子供は誰か知らないかと尋ね回るうち、何人かの島民たちから、「あッ、これはカァ坊じゃないか」という声があがった。いまでは宇津でマグロの一本釣りの猟師をしており、年は五十代だという。もう夕刻がせまっていたが、多田氏の軽自動車で、さっそく宇津に向かった。

(中略)

「カァ坊はまだ帰ってきませんか」と尋ねると「まもなく帰ってくるべえ」という。その答えどおり、「カァ坊」の船はそれから三十分もしないうちに帰ってきた。船の横には「北国(ほっこく)丸」と書かれている。「カァ坊」の本名が北国一行さんだということは、島の人たちの話ですでにわかっていた。

暮れなずむ港に船は到着し、積みかえ作業に忙しくたち働く「カァ坊」の顔が、夕闇のなかにぼんやりとみえた。写真の少年とは似ても似つかないヒゲモジャの顔である。

「すいません、北国一行さんですか? ちょっとこの写真を見てもらえませんか」

そういうと、「カァ坊」は毛糸の帽子をとって、軽く会釈をした。帽子を脱いだ頭は、すっかり禿げあがっている。写真にじっと見入るうちカァ坊は、「オレだ、オレだ」と突然、素頓狂な声をあげた。

「それにしてもこんな写真、いったいいつ、誰が撮ったんだい?」

「宮本常一という民俗学者です。昭和35年から三年間、毎年夏にこの島に調査にやってきました」

「フーン、そんなことがあったのかい。全然おぼえてないけどなあ。でも、四十年もたつとこんなかわいい子が、禿げ頭のヒゲモジャ親父になるんだかんな。年はとりたくないもんだよ、ガハハハハ」(佐野眞一『宮本常一が見た日本』243頁~244頁)

「海の子」の写真は単純に「微笑ましい」ものではないと私は感じる。あるいは「微笑ましい」とは単純な印象ではない。

宮本常一が遺した十万枚の写真は不思議な写真である。それらは写真であって、写真ではない。つまり、かなり深く意図された記録である。「記憶されたものだけが、記録に留められる」という宮本常一の有名な言葉を、佐野眞一は「記録されたものしか、記憶にとどめられない」と自分に引き寄せて解釈した。それはそれであるレベルでは充分通用しうる解釈だと思うが、記憶と記録の関係においては、それは非常に微妙な誤解だと思う。というのは、宮本常一のいう「記憶」は深いところから記録行為を促し、結果的に記録どうしを有機的に繋げるような働きをする母体あるいは地平のようなものに思われるからである。例えば、「海の子」の写真が撮られた同じ見島の宇津では、宮本は断崖にのぞむ観音堂やまるでアイヌのアフンルパルのような断崖の洞窟の写真を撮っている。「海の子」の写真は少なくともそれらの写真と一緒に、生と死の強烈なコントラストの下に見られなければならない。それらの記録としての写真を深いところでつないでいるのが宮本常一のいう「記憶」ではないか。言葉とは裏腹に、そのことに佐野眞一の体は反応している。

昔の大田川!?

昔の大田川!?

宇津の港から東北に少し行ったところに、観音崎という海に突き出した岬がある。…岬の上はゆるやかな草地だが、海に面したところは断崖になっており、洞窟もある。断崖の階段を下ると、赤い瓦屋根の観音堂がある。そのまわりは荒れ狂う海があるばかりである。

観音堂に向かう階段を下りていると、さながら荒れた海にそのまま吸いこまれてゆくような感覚になり、足が思わずすくむ。波しぶきが体にかかりそうな景観は、絶景などという言葉ではとても追いつかず、この世の果てを思わせる。凄惨な美しさとでもいったらいいだろうか。観音堂の裏の断崖の上には小石を積み上げた賽の河原がある。ここを訪れた宮本は、こんな印象を記している。

「賽の河原の石積の風習は日本海岸を津軽のあたりまで分布しているが、その石積と海岸の積石塚にも何らかのかかわりあいがあるのではないかと思った。

宇津の賽の河原の石には字の書いたものがあった。これは葬送の翌日、死者の親戚の者たちが観音堂へまいるとき、宇津の浜で石をひろって、この石に戒名をかいて納めたものだという。文字のないものは、紙に戒名を書いたものを石に貼ってそなえるのだという。その紙は風雨にさらされてなくなってゆく」

見島調査で宮本が撮った観音堂の写真がある。「宇津の海蝕崖、洞窟があり、ここはあの世への入口になる」というキャプションが添えられている。今回の取材で、この写真が「カァ坊」の父親の北国政行さんに頼んで船に乗せてもらい、そこから撮ったものだということがわかった。(同書247頁~248頁)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます