大使がいつも停めている駐車場のわき一面がつくしつくしつくし…

いつも同じ場所に停めていますが、今日初めて気づきました

ぽかぽか陽気の春日和がなかなか続かないこちらの天気なので、なんとな~く春が来た実感が感じられないのですが周りの草花が少しずつ春を教えてくれています。

心配していた梅の木も数は少しですがつぼみをつけ、中には花が咲いているものも

なんだかほっこりしてきますよね

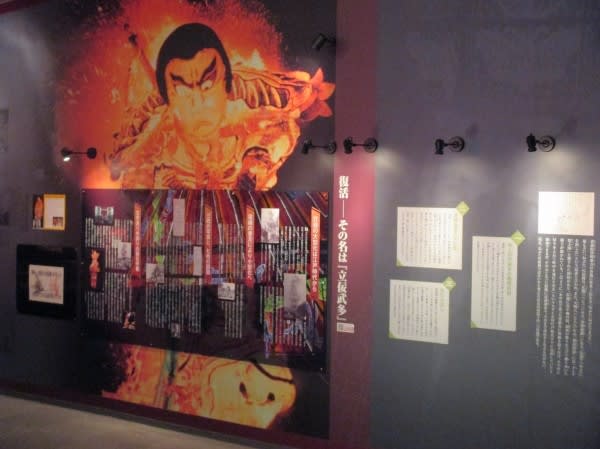

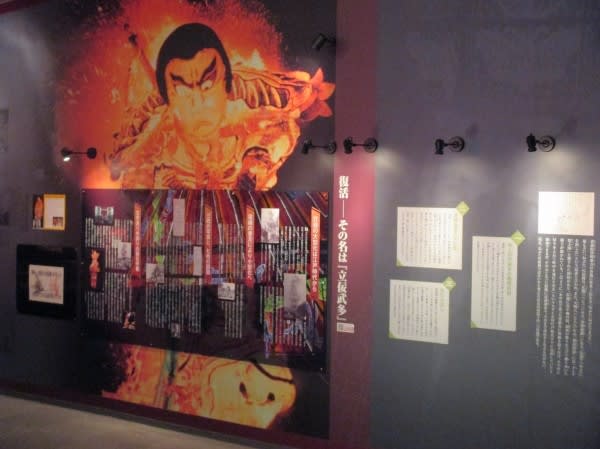

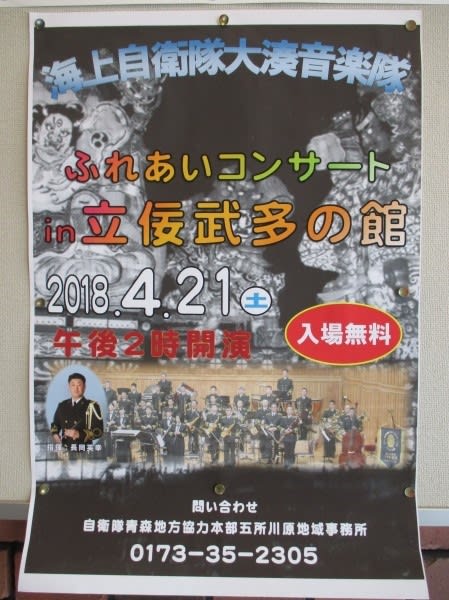

さて今日は4月、新年度が始まる年だということで改めて立佞武多展示室のみどころをご紹介したいと思います。

もう知ってる方も少~しおつきあいくださいね

まず立佞武多展示室1階はこ~んな感じでお祭りに出ている3台の大型立佞武多を下からご覧いただけますよ。

だいたいお祭りで見る角度と同じですね

立佞武多展示室内は写真撮影 ですので、どんどん撮ってください

ですので、どんどん撮ってください

そしてホールの奥にはこんな版画の板があります。

昭和54年度の五所川原南小学校5年生の方たちの共同作品。

この版木をみると、立佞武多になる前のねぷたの様子が手に取るようにわかりますよね。

共同制作の版木ではありますが、立派な資料としても役立っています。

おそらく先生の指導もあるとはいえメリハリのある遠近法、そしてひとりひとりの表情も豊かで躍動感にあふれています。

こちらもぜひぜひご注目ください

立佞武多展示室は通路が狭いため、上る場合はエレベーターでお願いしております。

だがしかし、エレベーターは透明なので中から立佞武多が見えるんですよ。

なので混雑時以外の時は外側を向いて乗るのがベストです

迫力あるでしょ~???

エレベーターで4階まで一気に

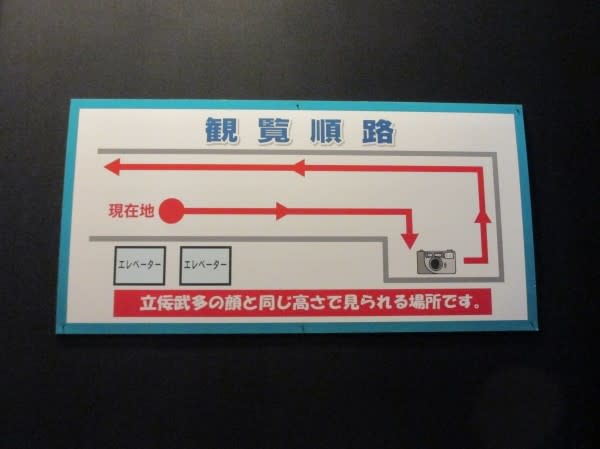

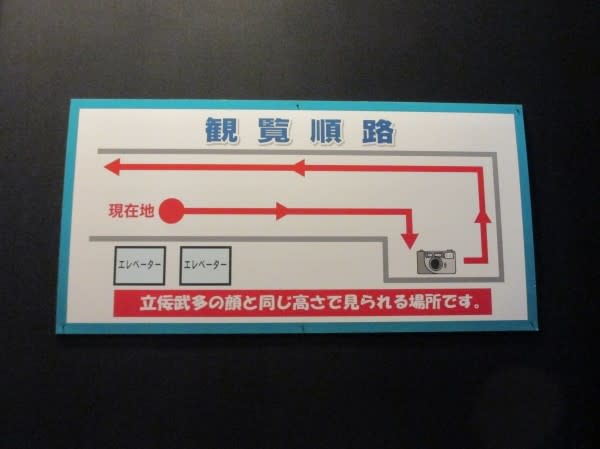

エレベーターを降りるとこんな看板があります。

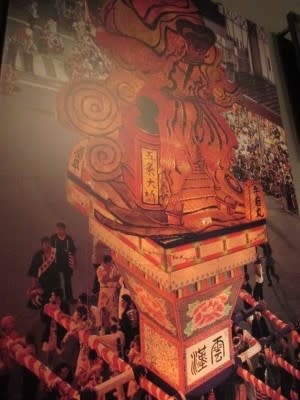

そうなんです この看板通りに右へ進むとスペースがあり、同じ目線…いやそれ以上の上から

この看板通りに右へ進むとスペースがあり、同じ目線…いやそれ以上の上から 撮れちゃいます。

撮れちゃいます。

お祭りの時はこんな高さから撮影することってなかなかないですからね~。

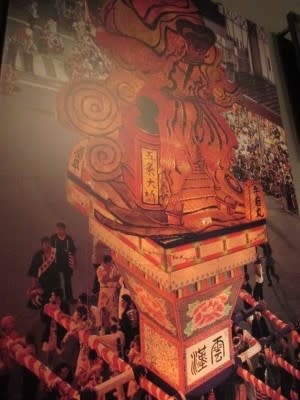

「津軽十三浦伝説 白髭水と夫婦梵鐘」だって、こ~んな近くまで撮れます。

わかりますか?白髭水が担ぎ上げている上の方の鐘の部分です

4階まで上がってこちらでめいっぱい撮影したら、あとはゆるい下りのスロープに沿ってパネル展示や立佞武多を見ながら歩いて下ります。

スロープからは手が届きそうな近さで立佞武多をご覧いただけます。

手の加減がピタっと触っているように見えるのは大使だけかしら~

手が届きそうで届かない…そんな距離です

1周降りると観覧席。

立佞武多展示室内では9時30分から30分毎にお祭りの様子を約8分間にまとめたスクリーンを上映しており、

こちらの観覧席では座ってご覧いただけますよ。

(※都合により変更になる場合もありますのでご了承ください。)

観覧席を過ぎてスロープを下ると、大型立佞武多の土台のミニチュア。

(このミニチュアには運転席がついていますが、現在の台車には運転席はついておりません。)

泣く子もだまる鬼の顔。

実際ここの鬼を怖がる子供も多々。白黒でも十分迫力ありますもんね~

貴重な明治末期のねぷたの写真も展示しています。

代表的なのがコレ

平成8年有志のみなさんが復元したねぷたもこれをモデルにして作られたそうです。

2階にはこんな「お囃子聞き比べコーナー」があります。

青森・五所川原・弘前・黒石とボタンがあって、聞きたい地域のボタンを押すとその地域のお祭りの映像とともにお囃子が流れます。

それぞれ聞き比べてみるとおもしろいですよ。弘前と黒石は似ているようでそれぞれ個性があって特におもしろいです。

そして圧巻の金魚ねぷた

うすぼんやりな展示室の中でひときわ目立つ赤い金魚ねぷた。それを見ているとなんとなく夏の終わりの雰囲気を感じてしまいます。

そしてこちらのコーナーには大変貴重な写真が

五舎゛の会(ごじゃのかい)さんが昔の製法そのままに作ったねぷた

針金のかわりに竹ひご、照明はろうそく。そしてお神輿のように担いで動かします。

電球の照明より少し弱いけれど、その分ねぷたの動きとともにゆらゆら揺れる感じがとても幻想的でした…。

それから進むと最後のトリは吉幾三さん

吉さんがお祭りに参加している様子のVTRもご覧いただけます。

下から見損ねた方、もう1回下から見たい方…大丈夫ですよ。

左に進むとまた1階ホールへ戻れます。外に出たい方はそのまままっすぐお進み下さい。

という風に…立佞武多展示室はお客様ご自身のペースでご覧いただけますので

時間がない方は10~15分くらいからじっくり見たい方は1時間でも1日でもゆっくり

一旦立佞武多展示室を出てもその日のうちであれば再入場もできます。

ぜひぜひ、立佞武多の館に遊びに来てください

今日の定点カメラ

お知らせ

お知らせ

2005年から始まったこちらの「たちねぷたのやかた」ブログですが、

明日からまた装いを新たにこちらのページにて再開させていただきますので、どうぞよろしくお願いします。

登録などしている方はぜひ引き続きこちらもよろしくお願いします。

たちねぷたのやかた(新)

へばね~

いつも同じ場所に停めていますが、今日初めて気づきました

ぽかぽか陽気の春日和がなかなか続かないこちらの天気なので、なんとな~く春が来た実感が感じられないのですが周りの草花が少しずつ春を教えてくれています。

心配していた梅の木も数は少しですがつぼみをつけ、中には花が咲いているものも

なんだかほっこりしてきますよね

さて今日は4月、新年度が始まる年だということで改めて立佞武多展示室のみどころをご紹介したいと思います。

もう知ってる方も少~しおつきあいくださいね

まず立佞武多展示室1階はこ~んな感じでお祭りに出ている3台の大型立佞武多を下からご覧いただけますよ。

だいたいお祭りで見る角度と同じですね

立佞武多展示室内は写真撮影

ですので、どんどん撮ってください

ですので、どんどん撮ってください

そしてホールの奥にはこんな版画の板があります。

昭和54年度の五所川原南小学校5年生の方たちの共同作品。

この版木をみると、立佞武多になる前のねぷたの様子が手に取るようにわかりますよね。

共同制作の版木ではありますが、立派な資料としても役立っています。

おそらく先生の指導もあるとはいえメリハリのある遠近法、そしてひとりひとりの表情も豊かで躍動感にあふれています。

こちらもぜひぜひご注目ください

立佞武多展示室は通路が狭いため、上る場合はエレベーターでお願いしております。

だがしかし、エレベーターは透明なので中から立佞武多が見えるんですよ。

なので混雑時以外の時は外側を向いて乗るのがベストです

迫力あるでしょ~???

エレベーターで4階まで一気に

エレベーターを降りるとこんな看板があります。

そうなんです

この看板通りに右へ進むとスペースがあり、同じ目線…いやそれ以上の上から

この看板通りに右へ進むとスペースがあり、同じ目線…いやそれ以上の上から 撮れちゃいます。

撮れちゃいます。お祭りの時はこんな高さから撮影することってなかなかないですからね~。

「津軽十三浦伝説 白髭水と夫婦梵鐘」だって、こ~んな近くまで撮れます。

わかりますか?白髭水が担ぎ上げている上の方の鐘の部分です

4階まで上がってこちらでめいっぱい撮影したら、あとはゆるい下りのスロープに沿ってパネル展示や立佞武多を見ながら歩いて下ります。

スロープからは手が届きそうな近さで立佞武多をご覧いただけます。

手の加減がピタっと触っているように見えるのは大使だけかしら~

手が届きそうで届かない…そんな距離です

1周降りると観覧席。

立佞武多展示室内では9時30分から30分毎にお祭りの様子を約8分間にまとめたスクリーンを上映しており、

こちらの観覧席では座ってご覧いただけますよ。

(※都合により変更になる場合もありますのでご了承ください。)

観覧席を過ぎてスロープを下ると、大型立佞武多の土台のミニチュア。

(このミニチュアには運転席がついていますが、現在の台車には運転席はついておりません。)

泣く子もだまる鬼の顔。

実際ここの鬼を怖がる子供も多々。白黒でも十分迫力ありますもんね~

貴重な明治末期のねぷたの写真も展示しています。

代表的なのがコレ

平成8年有志のみなさんが復元したねぷたもこれをモデルにして作られたそうです。

2階にはこんな「お囃子聞き比べコーナー」があります。

青森・五所川原・弘前・黒石とボタンがあって、聞きたい地域のボタンを押すとその地域のお祭りの映像とともにお囃子が流れます。

それぞれ聞き比べてみるとおもしろいですよ。弘前と黒石は似ているようでそれぞれ個性があって特におもしろいです。

そして圧巻の金魚ねぷた

うすぼんやりな展示室の中でひときわ目立つ赤い金魚ねぷた。それを見ているとなんとなく夏の終わりの雰囲気を感じてしまいます。

そしてこちらのコーナーには大変貴重な写真が

五舎゛の会(ごじゃのかい)さんが昔の製法そのままに作ったねぷた

針金のかわりに竹ひご、照明はろうそく。そしてお神輿のように担いで動かします。

電球の照明より少し弱いけれど、その分ねぷたの動きとともにゆらゆら揺れる感じがとても幻想的でした…。

それから進むと最後のトリは吉幾三さん

吉さんがお祭りに参加している様子のVTRもご覧いただけます。

下から見損ねた方、もう1回下から見たい方…大丈夫ですよ。

左に進むとまた1階ホールへ戻れます。外に出たい方はそのまままっすぐお進み下さい。

という風に…立佞武多展示室はお客様ご自身のペースでご覧いただけますので

時間がない方は10~15分くらいからじっくり見たい方は1時間でも1日でもゆっくり

一旦立佞武多展示室を出てもその日のうちであれば再入場もできます。

ぜひぜひ、立佞武多の館に遊びに来てください

今日の定点カメラ

お知らせ

お知らせ

2005年から始まったこちらの「たちねぷたのやかた」ブログですが、

明日からまた装いを新たにこちらのページにて再開させていただきますので、どうぞよろしくお願いします。

登録などしている方はぜひ引き続きこちらもよろしくお願いします。

たちねぷたのやかた(新)

へばね~

で、今週もスタートです

で、今週もスタートです

です。

です。

真剣な表情

真剣な表情

へばね~

へばね~

10:10

10:10  11:10

11:10  13:10

13:10  14:10

14:10

それともまだ気が早いのかな

それともまだ気が早いのかな

へばね~

へばね~

(2008.5.4実演の様子)

(2008.5.4実演の様子)

ご参考までに

ご参考までに アベンチュリン:人間関係・健康運

アベンチュリン:人間関係・健康運