このブログは「中年おじさんの散策」3の継続版です

この企画は 私が引率します sosamu@ya2.so-net.ne.jp

参加したい方はご連絡ください。090-3436-8532 ネットでカルチャー(散策・グルメ) https://blog.goo.ne.jp/sosamu25

皇居外苑

皇居前広場のルーツ

江戸時代以前、この辺りは日比谷入江に面していましたが、江戸時代には埋め立てられ、武家屋敷が立ち並び「西の丸下」と呼ばれるようになりました。明治時代には、これらの屋敷が官庁の庁舎や兵舎などに使用されたりもしましたが、やがて撤去され広場化されました。その後、明治21年に至り、「皇居御造営」完成後皇居前広場のクロマツなど植栽整備も行われ、戦後、国民公園となり、現在に至っています。

現在、皇居前広場は、内堀通りから皇居側の玉砂利広場(41,600m2)と内堀通りと外堀の間にある芝生緑地(68,300m2)で構成されています。

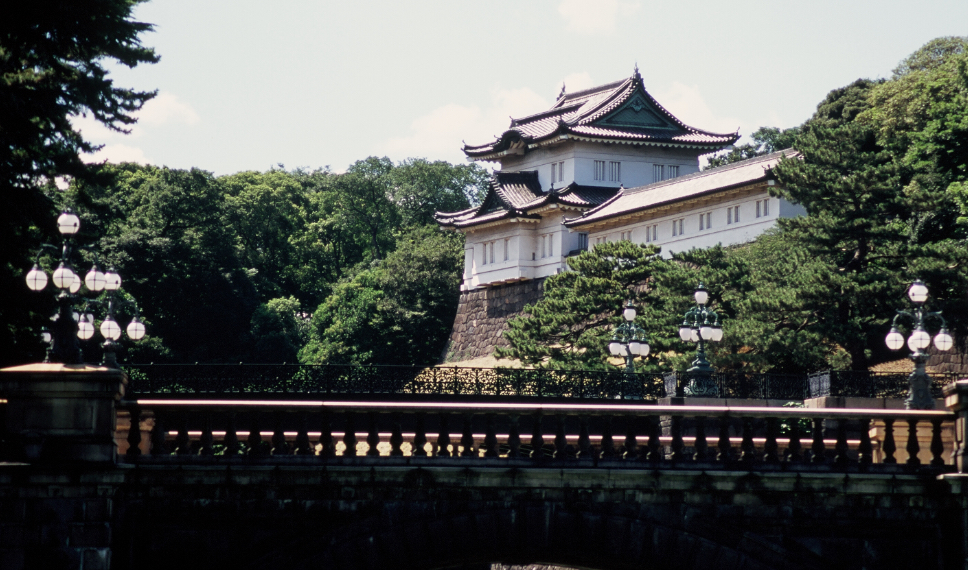

二重橋について

皇居前広場の一番人気は、「二重橋」です。多くの人が石造りの橋「皇居正門石橋」を二重橋と思われているようですが、実はその奥にある橋「皇居正門鉄橋」を二重橋と言います。

「皇居正門鉄橋」は、1614年(慶長19年)当初、二重構造(木造)であったことが、名前の由来となっています。現在の橋は、明治宮殿造営(完成明治21年)に当り、錬鉄製の橋に架け替えられ、更に昭和の新宮殿造営(竣工・昭和43年)に先立ち、架け替えられて現在に至ります。

一方、「皇居正門石橋」は、1888年(明治20年)12月、明治宮殿が竣工する前年に完成しました。

伏見櫓

伏見櫓の名称は、豊臣秀吉が京都伏見に築いた伏見城の一部を使用したという「伝」によるものです。江戸城には、当時19もの櫓が存在しましたが、現在では、桜田巽櫓と富士見櫓の3基を残すだけです。

高欄(人止柵)

二重橋の手前側に、お濠に沿い設置されたブロンズ製の高欄(人止柵)は、ギリシャ建築コリント様式で使われるアカンサス(ハアザミ)の葉をモチ-フとしており、1889年(明治21年)に完成した明治宮殿へのアプローチとして造られたものです。

アカンサスと石のベンチ

皇居外苑苑内各所に配置されている石のベンチは、二重橋正門石橋前高欄の台座石だったもので、古材の再利用品です。

現在の二重橋前高欄は、平成7~8年に原形復元されたものです。復元前の高欄は1888年(明治21 年)の明治宮殿御造営の際に造られたもので、鋳物製に人止柵、台座石(当時も古石材を再利用していました。)ともに老朽化が進み、高欄としての役目を果たすには危険な状態になっていました。そのため、人止柵を青銅製に、台座を新しい石に置き換え、原形復元しました。

石のベンチは古い石材が切り出されたのが、江戸城築城当時(1600年初期)だと仮定すれば、既に400年以上の歳月を経ていることになります。景観を楽しむための「視点場」としてご利用下さい。

桜田巽櫓

東京駅から行幸通りを抜けてまず目に飛び込んでくるのが桜田巽櫓で、本丸の東南(辰巳)の方角にあることが由来します。「石落し」(石垣よりはみ出した出窓部)や鉄砲、矢用の「狭間」を戦略的目的で備えているのが櫓の特徴です。

桔梗門

皇居前に広がる松の緑、その北西端にある桔梗門は、枡形城郭門と白壁の美しさを、お濠の水面に映しています。正式には、外桜田門に対し内桜田門と呼ばれますが、太田道灌時代、大手正門であったころから、瓦に施された家紋である「桔梗」にちなんで、桔梗門と呼ばれ、今日まで親しまれています。

富士見櫓

どこから見ても美しいその姿から「八方正面の櫓」と呼ばれ、火事で焼失し再建されることがなかった「天守閣」に代わって、江戸城のシンボル的な役目を果たしてきました。

桜田門

正式には、旧江戸城外桜田門と呼ばれ、1961年(昭和36年)に国指定重要文化財に登録されました。「桜田門外の変」であまりにも有名ですが、江戸時代からの遺構としても、内桜田門(桔梗門)、平川門とともに、枡形門の典型な形式を見ることができます。

大手門

江戸時代、江戸城正門として本丸大手門と呼ばれ、高麗門前には大橋が架かっていました。江戸幕府は、この一帯の左右13 町に渡る石垣や枡形門の築城を、東北の勇、伊達政宗に命じたと伝えられています。

坂下門

江戸時代には、門前の橋を渡り、枡形門を抜けて、左の坂を登ったところに西の丸御殿(現在は宮殿)がありました。西の丸の坂下にあったことから坂下門と言われています。

和田倉橋と和田倉門

皇居のお濠に架かる橋で江戸時代の木橋の姿が残されているのは、この和田倉橋と平川橋です。この橋より内側は、大手門や内桜田門(桔梗門)から入城する大名や武士が通行する橋で、一般人は通ることができませんでした。

和田倉噴水公園について

平川橋と平川門

江戸城の城郭枡形門の中で、渡櫓を通って場外への出口である高麗門が2箇所あるのは平川門だけです。大奥への通用門としても知られています。

20180309 東京南東 見学・像

東京都千代田区皇居外苑

皇居前外苑➀

和田倉噴水公園・皇居前広場・楠木正成像

皇居外苑(こうきょがいえん)は、東京都千代田区にある国民公園、および、同公園に由来する千代田区の町名である。

皇居外苑は厳密には1969年(昭和44年)に開園した北の丸地区(北の丸公園)と皇居前広場の皇居外苑地区、それに皇居の周り濠に沿った皇居外周地区を総括的に指すが、通常は皇居前広場を中心とした地区を指す(本項ではこれを扱う)。都市計画法第11条(都市施設)に基づく名称は、北の丸公園、日比谷公園と合わせて「東京都市計画公園第5・8・23号中央公園」である。広大な広場のほかに、桜田門と二重橋といった日本を代表する歴史的にも貴重な建築物を見ることが出来る。

20180309 東京南東 見学・像・噴水

東京都千代田区皇居外苑

皇居前外苑➁

和田倉噴水公園・皇居前広場・楠木正成像

皇居外苑(こうきょがいえん)は、東京都千代田区にある国民公園、および、同公園に由来する千代田区の町名である。

皇居外苑は厳密には1969年(昭和44年)に開園した北の丸地区(北の丸公園)と皇居前広場の皇居外苑地区、それに皇居の周り濠に沿った皇居外周地区を総括的に指すが、通常は皇居前広場を中心とした地区を指す(本項ではこれを扱う)。都市計画法第11条(都市施設)に基づく名称は、北の丸公園、日比谷公園と合わせて「東京都市計画公園第5・8・23号中央公園」である。広大な広場のほかに、桜田門と二重橋といった日本を代表する歴史的にも貴重な建築物を見ることが出来る。

20170622 東京南

東京都千代田区丸の内

皇居東御苑

皇居東御苑(こうきょひがしぎょえん)は、東京都千代田区の皇居の東側に付属している広さ約21ヘクタールの庭園。宮内庁の管轄。皇宮警察がある。

当地はかつての江戸城の本丸・二の丸・三の丸に位置する。明治時代から戦前までは宮内庁や皇室関連の施設があった。戦後の1963年に特別史跡に指定され、1968年10月1日から一般に公開されるようになった。苑内は緑豊かな雑木林に日本庭園や皇室関連の施設、江戸城の遺構など歴史的な史跡も見ることができ、国内のみならず海外からの旅行者も多く訪れる。

2014年7月27日、開園以来の来場者数が2500万人を達成

20170622 東京南 噴水・像

東京都千代田区

皇居外苑 皇居前広場

皇居外苑(こうきょがいえん)は、東京都千代田区にある国民公園、および、同公園に由来する千代田区の町名である。

元々は皇室苑地であったところを戦後、国民公園として開放することが閣議決定され、1949年(昭和24年)に開園。広大な芝生と黒松の木を中心とした皇居前広場に、巨大な噴水を上げている和田倉噴水公園など都心で数少ない安らぎの空間となっている。1971年(昭和46年)に当時の厚生省から環境庁(現:環境省)に管轄が変わった。東京都内の観光ツアーの訪問地の代表格でもあり、海外からのも含め観光客の姿も多い。公園というが遊具などはなく、広場の散策や江戸城の歴史に触れる憩いの場として見る向きが強い。また、皇居に隣接している性質上、皇宮警察や警視庁の監視がある。

散策(案内)129 「東京中心部南 611」 港区立郷土歴史館

散策(案内)128 「東京中心部南 610」 港区立みなと科学館

散策(案内)126 「東京中心部南 609」 御殿山ガーデン

散策(案内)126 「東京中心部南 609」 御殿山ガーデン

散策(案内)125 「東京中心部南 608」 原美術館 ※残念ながら解体されるようです。

散策(案内)124 「東京中心部南 607」 憲政記念館

散策(案内)123 「東京中心部南 606」 迎賓館赤坂離宮

散策(案内)122 「東京中心部南 605」 警視庁本部見学

散策(案内)121 「東京中心部南 604」 警視庁交通管制センター

散策(案内)120 「東京中心部南 603」 慶應大学 三田キャンパス

散策(案内)119 「東京中心部南 602」 恵比寿界隈(えびすストア)

散策(案内)118 「東京中心部南 601」 恵比寿横丁

散策(案内)117 「東京中心部南 600」 近代医科学記念館

散策(案内)116 「東京中心部南 599」 登録有形文化財 旧文部省庁舎「情報ひろば」

散策(案内)115 「東京中心部南 598」 菊池寛実記念 智美術館

散策(案内)114 「東京中心部南 597」 気象科学館

散策(案内)111 「東京中心部南 594」 学士会館

散策(案内)110 「東京中心部南 593」 霞が関の建築

散策(案内)109 「東京中心部南 592」 岡本太郎記念館

散策(案内)108 「東京中心部南 591」 烏森神社

散策(案内)106 ユニセフハウス

散策(案内)105 ホテルニューオータニ

散策(案内)104 「東京中心部南 588」 プリンスホテル新高輪 旧竹田宮邸「高輪貴賓館」

散策(案内)103 「東京中心部南 587」 プリンスホテル新高輪

散策(案内)102 「東京中心部南 586」 パレスサイドビル

散策(案内)101 「東京中心部南 585」 ねむの木の庭

散策(案内)100 「東京中心部南 584」 ニホンドウ漢方ミュージアム

散策(案内)99 「東京中心部南 583」 シェラトン都ホテル東京

散策(案内)98 「東京中心部南 582」 カトリック麹町聖イグナチオ教会

散策(案内)97 「東京中心部南 581」 カトリック高輪教会

散策(案内)96 「東京中心部南 580」 エビスビール記念館

散策(案内)95 「東京中心部南 579」 intermediateque 「インターメディアテク」

散策(案内)94 「東京中心部南 578」 イス厶 表参道店

散策(案内)93 「東京中心部南 577」 オカムラ いすの博物館

散策(案内)92 「東京中心部南 576」 SOU SOU 青山店