ご質問の点である,判例(判決書)と答案はどう違うか,具体的に説明してみます。平成22年本試験(刑訴法)は,最判平成20年4月15日(平成20年度重判1事件)を素材としているので,それでやってみます。まず,最判平成20年4月15日の全文を掲載して,平成22年本試験の出題趣旨を引用して,その上で解説を試みます。長いですので,「おぉ,この点を勉強したい」という方,お読みください。

[最判平成20年4月15日]

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人立田廣成の上告趣意は,単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,所論引用の各判例(最高裁昭和40年(あ)第1187号同44年12月24日大法廷判決・刑集23巻12号1625頁,最高裁昭和59年(あ)第1025号同61年2月14日第二小法廷判決・刑集40巻1号48頁)は,所論のいうように,警察官による人の容ぼう等の撮影が,現に犯罪が行われ又は行われた後間がないと認められる場合のほかは許されないという趣旨まで判示したものではないから,前提を欠き,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。

なお,所論にかんがみ職権で判断する。

1 原判決及びその是認する第1審判決の認定によれば,本件捜査経過等に係る事実関係は,以下のとおりである。

(1) 本件は,金品強取の目的で被害者を殺害して,キャッシュカード等を強取し,同カードを用いて現金自動預払機から多額の現金を窃取するなどした強盗殺人,窃盗,窃盗未遂の事案である。

(2) 平成14年11月,被害者が行方不明になったとしてその姉から警察に対し捜索願が出されたが,行方不明となった後に現金自動預払機により被害者の口座から多額の現金が引き出され,あるいは引き出されようとした際の防犯ビデオに写っていた人物が被害者とは別人であったことや,被害者宅から多量の血こんが発見されたことから,被害者が凶悪犯の被害に遭っている可能性があるとして捜査が進められた。

(3) その過程で,被告人が本件にかかわっている疑いが生じ,警察官は,前記防犯ビデオに写っていた人物と被告人との同一性を判断するため,被告人の容ぼう等をビデオ撮影することとし,同年12月ころ,被告人宅近くに停車した捜査車両の中から,あるいは付近に借りたマンションの部屋から,公道上を歩いている被告人をビデオカメラで撮影した。さらに,警察官は,前記防犯ビデオに写っていた人物がはめていた腕時計と被告人がはめている腕時計との同一性を確認するため,平成15年1月,被告人が遊技していたパチンコ店の店長に依頼し,店内の防犯カメラによって,あるいは警察官が小型カメラを用いて,店内の被告人をビデオ撮影した。

(4) また,警察官は,被告人及びその妻が自宅付近の公道上にあるごみ集積所に出したごみ袋を回収し,そのごみ袋の中身を警察署内において確認し,前記現金自動預払機の防犯ビデオに写っていた人物が着用していたものと類似するダウンベスト,腕時計等を発見し,これらを領置した。

(5) 前記(3)の各ビデオ撮影による画像が,防犯ビデオに写っていた人物と被告人との同一性を専門家が判断する際の資料とされ,その専門家作成の鑑定書等並びに前記ダウンベスト及び腕時計は,第1審において証拠として取り調べられた。

2 所論は,警察官による被告人に対する前記各ビデオ撮影は,十分な嫌疑がないにもかかわらず,被告人のプライバシーを侵害して行われた違法な捜査手続であり,また,前記ダウンベスト及び腕時計の各領置手続は,令状もなくその占有を取得し,プライバシーを侵害した違法な捜査手続であるから,前記鑑定書等には証拠能力がないのに,これらを証拠として採用した第1審の訴訟手続を是認した原判断は違法である旨主張する。

しかしながら,前記事実関係及び記録によれば,捜査機関において被告人が犯人である疑いを持つ合理的な理由が存在していたものと認められ,かつ,前記各ビデオ撮影は,強盗殺人等事件の捜査に関し,防犯ビデオに写っていた人物の容ぼう,体型等と被告人の容ぼう,体型等との同一性の有無という犯人の特定のための重要な判断に必要な証拠資料を入手するため,これに必要な限度において,公道上を歩いている被告人の容ぼう等を撮影し,あるいは不特定多数の客が集まるパチンコ店内において被告人の容ぼう等を撮影したものであり,いずれも,通常,人が他人から容ぼう等を観察されること自体は受忍せざるを得ない場所におけるものである。

以上からすれば,これらのビデオ撮影は,捜査目的を達成するため,必要な範囲において,かつ,相当な方法によって行われたものといえ,捜査活動として適法なものというべきである。

ダウンベスト等の領置手続についてみると,被告人及びその妻は,これらを入れたごみ袋を不要物として公道上のごみ集積所に排出し,その占有を放棄していたものであって,排出されたごみについては,通常,そのまま収集されて他人にその内容が見られることはないという期待があるとしても,捜査の必要がある場合には,刑訴法221条により,これを遺留物として領置することができるというべきである。また,市区町村がその処理のためにこれを収集することが予定されているからといっても,それは廃棄物の適正な処理のためのものであるから,これを遺留物として領置することが妨げられるものではない。

したがって,前記各捜査手続が違法であることを理由とする所論は前提を欠き,原判断は正当として是認することができる。

3 なお,記録を調べても,被告人が本件強盗殺人,窃盗,窃盗未遂の罪を犯したとの原判決の事実認定に疑いをいれる余地はない。

よって,刑訴法414条,386条1項3号,181条1項ただし書により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

=判例引用終わり=

[平成22年・新司法試験出題趣旨(刑事系・第2問)一部抜粋]

刑事訴訟法第221条は,被疑者その他の者が遺留した物を令状なく領置することを認めているが,設問1の捜査①及び②では,本問のごみが遺留物といえるか,いえるとして捜査機関は何らの制限なくこれを領置することができるか問題となり,捜査③では,消去されたデータの復元・分析が捜索差押許可状の効力として許されるか,それとも新たな権利侵害に該当し別個の令状を必要とするか問題となるため,この問題に関する各自の基本的な立場を刑事訴訟法の解釈として論ずる必要がある。

法の文言解釈と事例への適用においては,同条における遺留物がなぜ令状なくして取得可能なのかという制度の趣旨に立ち返り,占有取得の過程に強制の要素が認められないからこそ令状を要しないとされている遺留物とは,遺失物より広い概念であり,自己の意思によらず占有を喪失した場合に限られず,自己の意思によって占有を放棄し,離脱させた物も含むなどと定義した上で,具体的事例の捜査①及び②のいずれについても,投棄されたごみが遺留物に該当するか否かをまず検討し,その上で,当該ごみが遺留物に該当するとしても,排出者がごみを排出する場合における「通常,そのまま収集されて他人にその内容を見られることはないという期待」がプライバシー権として権利性を有するか否かを検討し,さらに,同権利性が認められるとしても,本件事例においてなお要保護性が認められるか否かを論ずるべきである。

こうした法解釈の枠組みの中で,本件事例の具体的状況下におけるごみの領置の必要性及び相当性を検討してその適法性を論ずることになろうが,いずれも事例中に現れた具体的事実を的確に抽出,分析しながら論ずべきである。(以下,略)

=出題趣旨引用終わり=

さて,平成22年本試験で問題になった,ごみの領置の問題,最高裁のその部分の判旨を抜き出すと,

「ダウンベスト等の領置手続についてみると,被告人及びその妻は,これらを入れたごみ袋を不要物として公道上のごみ集積所に排出し,その占有を放棄していたものであって,排出されたごみについては,通常,そのまま収集されて他人にその内容が見られることはないという期待があるとしても,捜査の必要がある場合には,刑訴法221条により,これを遺留物として領置することができるというべきである。また,市区町村がその処理のためにこれを収集することが予定されているからといっても,それは廃棄物の適正な処理のためのものであるから,これを遺留物として領置することが妨げられるものではない。」

となります。法解釈と事実認定が混然一体となっています。試験的に言うと,「規範(抽象論)とあてはめ(具体論)が区別できていない」ということになります。もっとも,判例は,法律論文ではないので,それで構わないのです。

判例を参考にして,答案形式にすると,以下のようになります。

1 ごみの持ち去り行為について

(1) 本件ゴミ袋は「遺留した物」(法221)にあたるか

221条の領置が令状不要とされる趣旨は,占有取得過程に強制の要素がないからである。とすれば,「遺留した物」とは,遺失物より広い概念であり,自己の意思によらず占有を喪失した場合に限られず,自己の意思によって占有を放棄し,離脱させた物も含むと解すべきである。

本件について考察する。被告人及びその妻は,これらを入れたごみ袋を不要物として公道上のごみ集積所に排出し,その占有を放棄していたものであって,排出されたごみについては,自己の意思によってその占有を放棄したものと言える。

よって,本件ごみ袋は,「遺留した物」にあたり,領置の対象となる。

(2) 領置の限界

物の占有が放棄されているとしても,所有権は消滅していない以上,無制限に領置を許すことは,所有権等の財産権,あるいは,プライバシー権の侵害を黙認することになりかねないので,一定の制限を定める必要がある。そこで,領置の限界が問題となるが,捜査対象者の権利確保の見地から,捜査の必要性を考慮したうえ,具体的状況の下で相当と判断される場合に領置が許されると言うべきである。

本件について検討する。本件は,密航性が高く証拠確保が一般的に困難なけん銃密売事犯であり,密売対象物が人の身体生命に重篤な危険を与えうるけん銃であることからすると,本件ごみ袋在中の「…」と書かれたメモを持ち帰り,分析を進める必要性が大きいと言える。他方,本件ごみ袋については,通常,そのまま収集されて他人にその内容が見られることはないという期待があるとしても,不要物として公道上のごみ集積所に投棄されたものであることからすれば,その期待に要保護性は乏しいというべきである。そして,市区町村がその処理のためにこれを収集することが予定されているからといっても,それは廃棄物の適正な処理のためのものであるから,市町村に対する関係でも相当な手段の範囲を逸脱するとはいえない。

以上の検討からすれば,本件ごみ袋の持ち帰りは相当と判断されるものであり,適法というべきである。

=答案終わり=

判例と比較していただけると,その違いがお分かりになるでしょうか?決定的な違いは,判例では「遺留された物」についての解釈が明確には示されていない点にあります。しかし,「その占有を放棄していたものであって」という書きぶりから,出題趣旨は,「遺留された物」とは,「遺失物より広い概念であり,自己の意思によらず占有を喪失した場合に限られず,自己の意思によって占有を放棄し,離脱させた物も含む」と解釈しているわけです。法律論文は,法的三段論法で書かなくてはいけませんので,大前提あたるこの解釈を示さねばならないのです。他方で,法律論文ではない判決文は,それを示さないから不当だとまでは言えないわけです。暗黙の前提にすればいいわけです。

判例と答案は違うとは,具体的に説明するとこういうことです。

余談なんですが,たまーに見る「判例の模倣答案」は,判例が使う,「しからば畢竟」とか,「被害者の無念に思いと致すと」とか,そういうフレーズを模倣しちゃう答案もあるんですよね。古風な表現は使わずに,明確・明瞭に書かなくちゃいけないですね。

[最判平成20年4月15日]

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人立田廣成の上告趣意は,単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,所論引用の各判例(最高裁昭和40年(あ)第1187号同44年12月24日大法廷判決・刑集23巻12号1625頁,最高裁昭和59年(あ)第1025号同61年2月14日第二小法廷判決・刑集40巻1号48頁)は,所論のいうように,警察官による人の容ぼう等の撮影が,現に犯罪が行われ又は行われた後間がないと認められる場合のほかは許されないという趣旨まで判示したものではないから,前提を欠き,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。

なお,所論にかんがみ職権で判断する。

1 原判決及びその是認する第1審判決の認定によれば,本件捜査経過等に係る事実関係は,以下のとおりである。

(1) 本件は,金品強取の目的で被害者を殺害して,キャッシュカード等を強取し,同カードを用いて現金自動預払機から多額の現金を窃取するなどした強盗殺人,窃盗,窃盗未遂の事案である。

(2) 平成14年11月,被害者が行方不明になったとしてその姉から警察に対し捜索願が出されたが,行方不明となった後に現金自動預払機により被害者の口座から多額の現金が引き出され,あるいは引き出されようとした際の防犯ビデオに写っていた人物が被害者とは別人であったことや,被害者宅から多量の血こんが発見されたことから,被害者が凶悪犯の被害に遭っている可能性があるとして捜査が進められた。

(3) その過程で,被告人が本件にかかわっている疑いが生じ,警察官は,前記防犯ビデオに写っていた人物と被告人との同一性を判断するため,被告人の容ぼう等をビデオ撮影することとし,同年12月ころ,被告人宅近くに停車した捜査車両の中から,あるいは付近に借りたマンションの部屋から,公道上を歩いている被告人をビデオカメラで撮影した。さらに,警察官は,前記防犯ビデオに写っていた人物がはめていた腕時計と被告人がはめている腕時計との同一性を確認するため,平成15年1月,被告人が遊技していたパチンコ店の店長に依頼し,店内の防犯カメラによって,あるいは警察官が小型カメラを用いて,店内の被告人をビデオ撮影した。

(4) また,警察官は,被告人及びその妻が自宅付近の公道上にあるごみ集積所に出したごみ袋を回収し,そのごみ袋の中身を警察署内において確認し,前記現金自動預払機の防犯ビデオに写っていた人物が着用していたものと類似するダウンベスト,腕時計等を発見し,これらを領置した。

(5) 前記(3)の各ビデオ撮影による画像が,防犯ビデオに写っていた人物と被告人との同一性を専門家が判断する際の資料とされ,その専門家作成の鑑定書等並びに前記ダウンベスト及び腕時計は,第1審において証拠として取り調べられた。

2 所論は,警察官による被告人に対する前記各ビデオ撮影は,十分な嫌疑がないにもかかわらず,被告人のプライバシーを侵害して行われた違法な捜査手続であり,また,前記ダウンベスト及び腕時計の各領置手続は,令状もなくその占有を取得し,プライバシーを侵害した違法な捜査手続であるから,前記鑑定書等には証拠能力がないのに,これらを証拠として採用した第1審の訴訟手続を是認した原判断は違法である旨主張する。

しかしながら,前記事実関係及び記録によれば,捜査機関において被告人が犯人である疑いを持つ合理的な理由が存在していたものと認められ,かつ,前記各ビデオ撮影は,強盗殺人等事件の捜査に関し,防犯ビデオに写っていた人物の容ぼう,体型等と被告人の容ぼう,体型等との同一性の有無という犯人の特定のための重要な判断に必要な証拠資料を入手するため,これに必要な限度において,公道上を歩いている被告人の容ぼう等を撮影し,あるいは不特定多数の客が集まるパチンコ店内において被告人の容ぼう等を撮影したものであり,いずれも,通常,人が他人から容ぼう等を観察されること自体は受忍せざるを得ない場所におけるものである。

以上からすれば,これらのビデオ撮影は,捜査目的を達成するため,必要な範囲において,かつ,相当な方法によって行われたものといえ,捜査活動として適法なものというべきである。

ダウンベスト等の領置手続についてみると,被告人及びその妻は,これらを入れたごみ袋を不要物として公道上のごみ集積所に排出し,その占有を放棄していたものであって,排出されたごみについては,通常,そのまま収集されて他人にその内容が見られることはないという期待があるとしても,捜査の必要がある場合には,刑訴法221条により,これを遺留物として領置することができるというべきである。また,市区町村がその処理のためにこれを収集することが予定されているからといっても,それは廃棄物の適正な処理のためのものであるから,これを遺留物として領置することが妨げられるものではない。

したがって,前記各捜査手続が違法であることを理由とする所論は前提を欠き,原判断は正当として是認することができる。

3 なお,記録を調べても,被告人が本件強盗殺人,窃盗,窃盗未遂の罪を犯したとの原判決の事実認定に疑いをいれる余地はない。

よって,刑訴法414条,386条1項3号,181条1項ただし書により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

=判例引用終わり=

[平成22年・新司法試験出題趣旨(刑事系・第2問)一部抜粋]

刑事訴訟法第221条は,被疑者その他の者が遺留した物を令状なく領置することを認めているが,設問1の捜査①及び②では,本問のごみが遺留物といえるか,いえるとして捜査機関は何らの制限なくこれを領置することができるか問題となり,捜査③では,消去されたデータの復元・分析が捜索差押許可状の効力として許されるか,それとも新たな権利侵害に該当し別個の令状を必要とするか問題となるため,この問題に関する各自の基本的な立場を刑事訴訟法の解釈として論ずる必要がある。

法の文言解釈と事例への適用においては,同条における遺留物がなぜ令状なくして取得可能なのかという制度の趣旨に立ち返り,占有取得の過程に強制の要素が認められないからこそ令状を要しないとされている遺留物とは,遺失物より広い概念であり,自己の意思によらず占有を喪失した場合に限られず,自己の意思によって占有を放棄し,離脱させた物も含むなどと定義した上で,具体的事例の捜査①及び②のいずれについても,投棄されたごみが遺留物に該当するか否かをまず検討し,その上で,当該ごみが遺留物に該当するとしても,排出者がごみを排出する場合における「通常,そのまま収集されて他人にその内容を見られることはないという期待」がプライバシー権として権利性を有するか否かを検討し,さらに,同権利性が認められるとしても,本件事例においてなお要保護性が認められるか否かを論ずるべきである。

こうした法解釈の枠組みの中で,本件事例の具体的状況下におけるごみの領置の必要性及び相当性を検討してその適法性を論ずることになろうが,いずれも事例中に現れた具体的事実を的確に抽出,分析しながら論ずべきである。(以下,略)

=出題趣旨引用終わり=

さて,平成22年本試験で問題になった,ごみの領置の問題,最高裁のその部分の判旨を抜き出すと,

「ダウンベスト等の領置手続についてみると,被告人及びその妻は,これらを入れたごみ袋を不要物として公道上のごみ集積所に排出し,その占有を放棄していたものであって,排出されたごみについては,通常,そのまま収集されて他人にその内容が見られることはないという期待があるとしても,捜査の必要がある場合には,刑訴法221条により,これを遺留物として領置することができるというべきである。また,市区町村がその処理のためにこれを収集することが予定されているからといっても,それは廃棄物の適正な処理のためのものであるから,これを遺留物として領置することが妨げられるものではない。」

となります。法解釈と事実認定が混然一体となっています。試験的に言うと,「規範(抽象論)とあてはめ(具体論)が区別できていない」ということになります。もっとも,判例は,法律論文ではないので,それで構わないのです。

判例を参考にして,答案形式にすると,以下のようになります。

1 ごみの持ち去り行為について

(1) 本件ゴミ袋は「遺留した物」(法221)にあたるか

221条の領置が令状不要とされる趣旨は,占有取得過程に強制の要素がないからである。とすれば,「遺留した物」とは,遺失物より広い概念であり,自己の意思によらず占有を喪失した場合に限られず,自己の意思によって占有を放棄し,離脱させた物も含むと解すべきである。

本件について考察する。被告人及びその妻は,これらを入れたごみ袋を不要物として公道上のごみ集積所に排出し,その占有を放棄していたものであって,排出されたごみについては,自己の意思によってその占有を放棄したものと言える。

よって,本件ごみ袋は,「遺留した物」にあたり,領置の対象となる。

(2) 領置の限界

物の占有が放棄されているとしても,所有権は消滅していない以上,無制限に領置を許すことは,所有権等の財産権,あるいは,プライバシー権の侵害を黙認することになりかねないので,一定の制限を定める必要がある。そこで,領置の限界が問題となるが,捜査対象者の権利確保の見地から,捜査の必要性を考慮したうえ,具体的状況の下で相当と判断される場合に領置が許されると言うべきである。

本件について検討する。本件は,密航性が高く証拠確保が一般的に困難なけん銃密売事犯であり,密売対象物が人の身体生命に重篤な危険を与えうるけん銃であることからすると,本件ごみ袋在中の「…」と書かれたメモを持ち帰り,分析を進める必要性が大きいと言える。他方,本件ごみ袋については,通常,そのまま収集されて他人にその内容が見られることはないという期待があるとしても,不要物として公道上のごみ集積所に投棄されたものであることからすれば,その期待に要保護性は乏しいというべきである。そして,市区町村がその処理のためにこれを収集することが予定されているからといっても,それは廃棄物の適正な処理のためのものであるから,市町村に対する関係でも相当な手段の範囲を逸脱するとはいえない。

以上の検討からすれば,本件ごみ袋の持ち帰りは相当と判断されるものであり,適法というべきである。

=答案終わり=

判例と比較していただけると,その違いがお分かりになるでしょうか?決定的な違いは,判例では「遺留された物」についての解釈が明確には示されていない点にあります。しかし,「その占有を放棄していたものであって」という書きぶりから,出題趣旨は,「遺留された物」とは,「遺失物より広い概念であり,自己の意思によらず占有を喪失した場合に限られず,自己の意思によって占有を放棄し,離脱させた物も含む」と解釈しているわけです。法律論文は,法的三段論法で書かなくてはいけませんので,大前提あたるこの解釈を示さねばならないのです。他方で,法律論文ではない判決文は,それを示さないから不当だとまでは言えないわけです。暗黙の前提にすればいいわけです。

判例と答案は違うとは,具体的に説明するとこういうことです。

余談なんですが,たまーに見る「判例の模倣答案」は,判例が使う,「しからば畢竟」とか,「被害者の無念に思いと致すと」とか,そういうフレーズを模倣しちゃう答案もあるんですよね。古風な表現は使わずに,明確・明瞭に書かなくちゃいけないですね。

お忙しい中、回答を記事の形で詳しく述べていただき、ありがとうございました。判例と答案の違いが、よく分かりました。

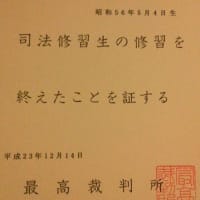

ローの前期の授業で、刑法の先生が、「事案を解決するときは、判例と同様の事案ならその判例を使って解決するべき。判例とおおよそ似ているが異なる事案でも、その判例に引き寄せて考え、判例と結論が同じになるにしても異なることになるとしても、その異なる点の結論に対する影響を詳しく論じたうえで結論を出すべき。」という趣旨のことを述べられていたので、そのような意識を毎日の勉強に落とし込んでいるというのが僕の現状です。

今後は、判例をしっかり理解するだけでなく、判例を答案の形で(法的三段論法の形で)自分で構成しなおしてみて、より答案上に表現しやすいような判例の理解を頑張ってみようと思います。

それでは失礼いたします。

判例を,答案を書く時を意識して読み進めていく,というのは非常に重要なことです。そして,たまに実際に答案にしてみる,というのが有益です。

1年目からそういう意識で勉強している人って,一発上位合格するタイプです。コツコツと,勉強を進めて行ってくださいね。また,ご質問等あればどうぞ~。