78K0基板でAVRをISPしてみたの続きです。

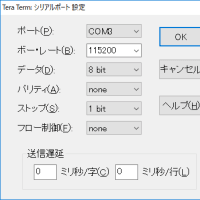

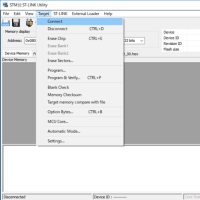

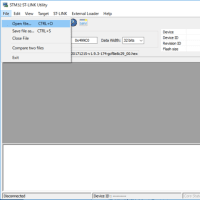

前回はでんし研さんの作られたトラ技8月号付録用のAVRISPライターを使いました。前回は電源を78K0基板からもらった5Vでした。今回はターゲット基板側から電源をもらう実験をしてみました。書き込みソフトは最新の1.1です。

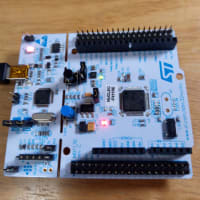

電源は右のDCジャックから供給されている3.2Vです。

78K0基板は、CPUの動く電源とI/Oを動かす電源を別々にできます。具体的にはEVddというピンにI/O用の電源をつなぎます。78K0付録基板は、そのままだとUSBからきた5Vにつながっているので、5Vでの入出力になります。裏側に5VとEVDDを切り離すためのジャンパーJ3があります。

最初はつながっているのですが、カッターで切り離しました。EVddはコネクタCN2のVIO(8pin)につながっているので、ここからI/O用の電源をいれてやります。

一つ注意が必要なのは、J2にジャンパをつけてはいけないことです。J2にジャンパピンをつけるとユーザ・プログラムから起動する設定になります。このJ2は通常のポートP32を5Vにつなげるかどうかなので、ジャンパピンをつけたときは5Vに直結します。このとき逆流してVIOより高い電圧(5V)が流れてしまいます。P32はCN2に出ているので、J2にジャンパピンをつなげるかわりにVIOとP32をつなげてやることで、ユーザ・プログラムからの起動設定になります。

というわけで、めでたく3.3VでISPできました。

最初はJ2のことに気づいていなくて、つなぐとなぜかVIOが3.8Vくらいに上がっていて、あわてて電源を切りました。J1とリセットも5Vに直結なので、これもつながない方がいいかもしれません。

電源をいれる順番が悩ましいですが、78K0側を先につないでから、VIOを入れるようにしています。とりあえず壊れていません(笑)。逆だとマイコンの電源がはいっていないのにI/Oの電源だけはいっていることになって、なんかこわい気がしました。

AVRISP mkIIという純正のプログラマもターゲットの電圧に合わせてプログラムするようなので、AVRISP mkIIに近づいたことになります。

前回はでんし研さんの作られたトラ技8月号付録用のAVRISPライターを使いました。前回は電源を78K0基板からもらった5Vでした。今回はターゲット基板側から電源をもらう実験をしてみました。書き込みソフトは最新の1.1です。

電源は右のDCジャックから供給されている3.2Vです。

78K0基板は、CPUの動く電源とI/Oを動かす電源を別々にできます。具体的にはEVddというピンにI/O用の電源をつなぎます。78K0付録基板は、そのままだとUSBからきた5Vにつながっているので、5Vでの入出力になります。裏側に5VとEVDDを切り離すためのジャンパーJ3があります。

最初はつながっているのですが、カッターで切り離しました。EVddはコネクタCN2のVIO(8pin)につながっているので、ここからI/O用の電源をいれてやります。

一つ注意が必要なのは、J2にジャンパをつけてはいけないことです。J2にジャンパピンをつけるとユーザ・プログラムから起動する設定になります。このJ2は通常のポートP32を5Vにつなげるかどうかなので、ジャンパピンをつけたときは5Vに直結します。このとき逆流してVIOより高い電圧(5V)が流れてしまいます。P32はCN2に出ているので、J2にジャンパピンをつなげるかわりにVIOとP32をつなげてやることで、ユーザ・プログラムからの起動設定になります。

というわけで、めでたく3.3VでISPできました。

最初はJ2のことに気づいていなくて、つなぐとなぜかVIOが3.8Vくらいに上がっていて、あわてて電源を切りました。J1とリセットも5Vに直結なので、これもつながない方がいいかもしれません。

電源をいれる順番が悩ましいですが、78K0側を先につないでから、VIOを入れるようにしています。とりあえず壊れていません(笑)。逆だとマイコンの電源がはいっていないのにI/Oの電源だけはいっていることになって、なんかこわい気がしました。

AVRISP mkIIという純正のプログラマもターゲットの電圧に合わせてプログラムするようなので、AVRISP mkIIに近づいたことになります。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます