7月に国立公文書館のバックヤードツアーに参加してきました。

アメリカに住んでいた頃、独立宣言や合衆国憲法のオリジナルを見ることができると知り、ワシントンD.C.のスミソニアンにある、国立公文書館を訪れたことがあります。公文書館と聞いて、かびくさい、閉鎖的な空間を想像していましたが、白亜の壮麗な建物の立派なホールに独立宣言等が展示されていて、誰もが気軽に見ることができることに感動しました。

日本にも国立公文書館があることは知っていましたが、なかなか訪れる機会がなく... ひょんなことから月に一度バックヤードツアーを開催していると知り、学校の夏休みを利用して参加してきました。場所は北の丸公園内、東京国立近代美術館の隣にあります。

***

最初に国立公文書館の概要についてまとめた10分ほどのフィルム(ホームページでも視聴できます)を見てから、閲覧室、修復室、所蔵室を案内していただきました。

閲覧室は図書館のように資料が並んでいるのではなく、見たい資料を受付で申請すると、原本を持ってきてくださるというシステムです。資料は備え付けのPCのほか、自分のPCから探すこともできますし、デジタルアーカイブズで閲覧することも可能です。

修復室ではガラス越しに、専門のスタッフが古い資料を修復しているところを見学しました。日本古来の和紙は保存に優れているそうで、虫食いの資料に和紙の薄紙を当てて修復していました。今後の資料は徐々にデジタル化されていきますが、ハードの進化に応じてファイルを変換する必要があり、紙とはまた違う管理の難しさがあるそうです。

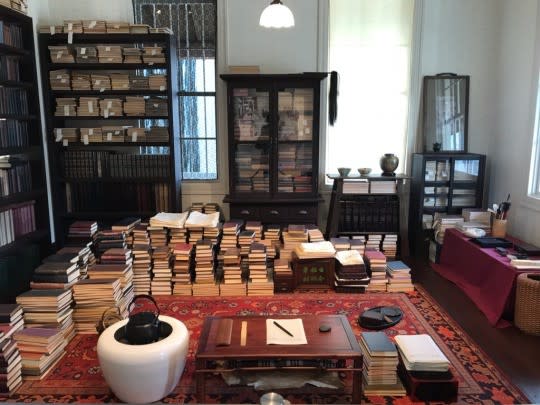

この後、地下の所蔵室を案内していただきました。ふだんは扉が閉まっているそうですが、この日はたまたま整備の方が出入りされていて、ちらっと中を見ることができました。書籍と違い、紙の資料は立てておくと反ってしまうので、このように横に重ねて保管しているのだそうです。

***

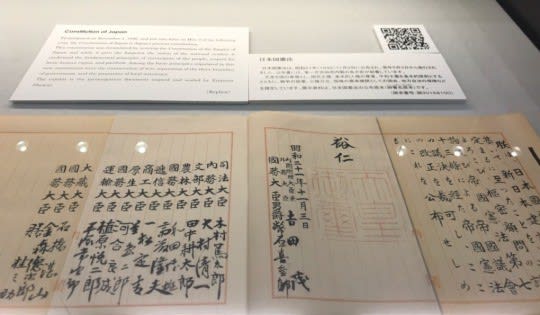

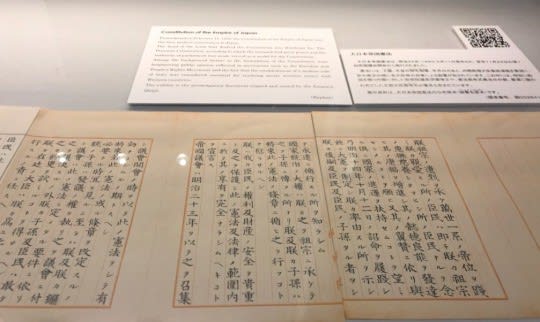

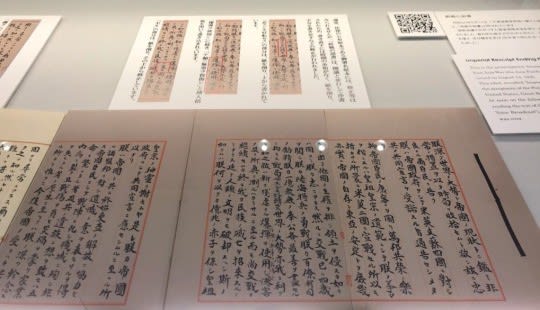

最後に1階の展示室に案内していただきました。アメリカの国立公文書館では”独立宣言””合衆国憲法””権利章典”の3点(原本)がホールに展示されていましたが、日本の国立公文書館では”日本国憲法””大日本帝国憲法””終戦の詔書”の3点(複製)が入口に展示されています。

日本国憲法

大日本帝国憲法

特に興味深かったのは”終戦の詔書”です。差し迫った状況の中、緊急に作られたために、正式な文書であるのにも関わらず、ところどころに修正の書込みがあります。天皇陛下の印章も狭いスペースに無理やり押されていて、慌てふためく当時の様子が想像できました。

昨今日本において公文書の扱いの軽さが問題となっていますが、貴重な資料を管理して次世代に残していくことは、歴史を継承し、未来を作っていくための重要な責務であり、国際的な信用を高めるためにも、認識を改めなければならないという思いを強くしました。

***

夏のお濠は、藻が大量発生して緑色になっていることが多いですが、帰りに北の丸公園を通って九段下に出ると、お濠がスイレンに埋め尽くされていました。@@

ちなみにこれは、同じ場所を桜の季節に撮った写真です。^^