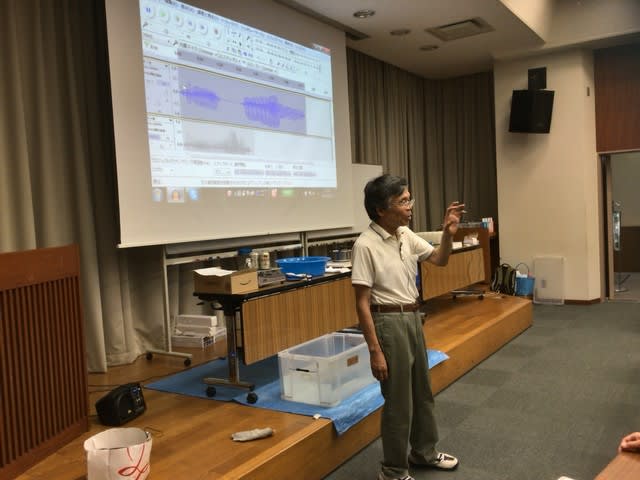

10月14日 奇石博物館でサイエンスカフェを実施しました。講師は113番元素ニホニウムを発見した森田チームの羽場宏光先生。

奇石博物館のご厚意で、毎年第一線で活躍する科学者を招いてのサイエンスカフェ。参加者は地元の高校生25人。小数で対話に力点を置くとても贅沢な企画です。

今回は113番元素ニホニウムが発見されるまでの道筋と技術について詳細に語っていただきました。

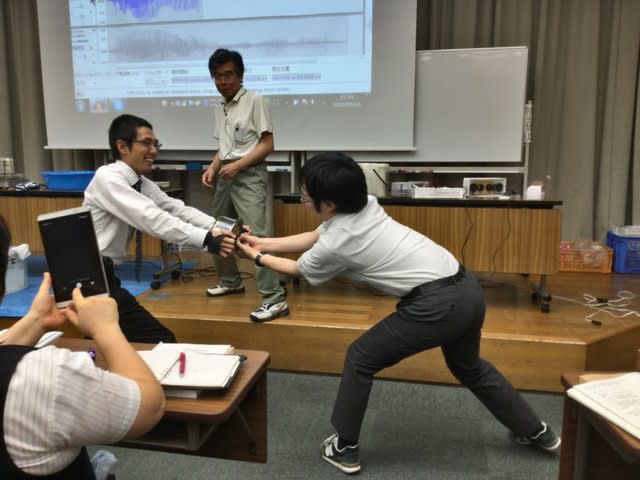

高校生は実は物理好きの集団。先生にお話をいただいた後の対話タイムでは、一斉に手が挙がりました。

予定時間の1時間、質問は途切れることなく続きました。まだまだ続きそうなところを時間の都合で終了でした。

未来の科学者たち、楽しみです。