田中河内介・その138

外史氏曰

【出島物語ー50】

土佐の南学―12

土佐の南学―12

生きては當に君冤を雪ぐべく 復綱維を張るを見るべし

死しては忠義の鬼と為り 極天皇基を護らん

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

幽囚生活

弘化元年五月六日、烈公( 斉昭 ) に対して、致仕( 藩主の職をやめる )、隠居、謹慎せよという幕命が言い渡され、そして同じ日、東湖も、免職の上、蟄居という重い処罰を申し渡された。 蟄居とは禁固刑と同じで、正式な牢獄ではないが、完全に部屋が釘打ちなどされ、当人はその部屋から一歩も出入りは出来ないという重い刑である。

翌日から、東湖は、江戸小石川藩邸内の長屋の一室( 八畳一間 ) に幽閉された。 必要道具や書物などを置くと、東湖の寝起きする処は、一畳半位しかありません。 九月十六日には、留守家族が住んでいた水戸の上梅香(うわばいこう) の邸宅が没収され、新に下市(しもいち) の横竹隈町(よこたけくまちょう) に屋敷地を与えられている。 そして、弘化二年二月には、東湖は更に幽(ゆう) せられて、向島小梅(こうめ) の水戸家下屋敷( 現、墨田区向島、隅田公園 ) の陋屋(ろうおく)( 六坪 ) に移された。 これらの幽閉は苛酷を極めた。

東湖は、この小梅に移った時に、「 新に小梅村の謫居(たっきょ) に徙(うつ) る三首 」 という漢詩を作っている。 次にそのうちの一首を挙げる。

「 新に小梅村の謫居に徙る三首 」 の一首

蠖屈(かくくつ) 豈(あに)伸ぶるを求めん 龍蟄(りょうちつ) 僅(わずか)に身を存(そん)す

故園(こえん)は 筑山(ちくざん)の北 謫居(たっきょ)す 墨水(ぼくすい)の濱(ひん)

門戸は 鎖鑰(さやく)厳にして 吏卒は 吾が隣を護る

縲絏(るいせつ)に 遭はずと雖も 奚ぞ(いずくん) 獄中の人に 異ならん

丹心(たんしん) 猶我に随(したが)ひ 未だ必ずしも 辛苦を嘆(なげ)かず

黄巻(こうかん) 亦我に伴ひ 好んで 古賢(こけん)と 親しむ

悠なるか 小窓(しょうそう)の下(もと) 睥睨(へいげい)す 三千の春

藤田東湖 書 「 新に小梅村の謫居に徙る三首 」 の中の一首

( 幕末と明治の博物館 蔵 )

苛酷な二年半の幽囚生活の後、弘化三年十二月二十九日には、幕府から蟄居解除の命が出たが、保守重臣層により牛耳られていた藩庁からは許しが出ず、水戸に移って 「 遠慮小普請組(こぶしんぐみ) 」 という処置がなされる。 そのため東湖は、弘化四年正月二十四日に江戸を発ち、二十六日午後、水戸の横竹隈町の自宅に到着した。 しかし、東湖は今までの苛酷な幽閉生活のため、それから間もなく体を壊して死まで覚悟した程であった。

十月二十四日には、藩庁から 「 隠居・慎(つつしみ) 」という命があり、没収されていた家禄が回復されたが、隠居の身となった。 やがて体力、気力も回復してきたので、嘉永二年( 一八四九 )、四十四歳の八月には、家塾 「 青藍舎 」( 父幽谷が始めた ) を再興した( 前年の七・八月頃から門人も出入りし、塾生も秘かに置かれたようだ )。 家塾を開くことを許されて足かけ五年、この間、斉昭の内命によって、「 弘道館記 」 を解説する 「 弘道館記述義 」 を著わすなどした。 そして、嘉永五年( 一八五二 )閏二月十六日、四十七歳の時、宅慎解除となり、実に七年十ヶ月、足掛け九年ぶりに、晴れて自由の身となることが出来たのである。

『 正気の歌 』

東湖の幽囚中、もっとも力強い伴侶となったものは、宋の文天祥の 『 正気歌 』 であった。 この詩は、幼少の折、父幽谷に教えられ、ついに暗誦して、一字一句も忘れていないものであった。 そして東湖自身も 十一月、文天祥の 「 正気の歌 」 に和して、「 正気歌 」 を作った。

東湖の父幽谷は、「 文天祥正気歌 」 を愛唱し、東湖は 「 文天祥の正気歌に和す 」( 正気歌 ) を作り、東湖の子小四郎( 元治元年 天狗党筑波山挙兵の首謀者、慶応元年 敦賀で斬首される ) もまた 「 正気歌 」 を作った。 まさに 「 正気歌 」 で貫かれた三代というところである。 ( 全文の紹介は、後にまわす )

「 和文天祥正気歌 」 文天祥の正気(せいき)の歌に和す

天地正大気 天地 正大の気

粋然鍾神州 粋然(すいぜん) として 神州に鍾(あつ) まる

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

生當雪君冤 生きては當(まさ) に 君冤(くんえん) を雪(そそ) ぐべく

復見張綱維 復(また) 綱維(こうい) を 張るを見るべし

死為忠義鬼 死しては 忠義の鬼(おに) と為り

極天護皇基 極天(きょくてん) 皇基(こうき) を 護(まも) らん

藤田東湖 「 和文天祥正気歌 」

この 『 正気歌 』 は、『 回天詩史 』 と同様、東湖の生き様と心情とが人々に強い共感を与え、公にする意図はなかったが、全国に拡まって多くの人々に愛読・愛誦された。 とりわけ尊攘の志士たちは、感奮興起して、好んでこれを声高らかに吟じた。

また、東湖の 「 正気歌 」 に模して 「 正気の歌 」 を作った者も少なくない。 加藤桜老(おうろう) の 「 反正気歌 」、これは、正気に反する史上の人物・事蹟などを 諷したものである。 また、吉田松陰の 『 和文天祥正気歌 』 も東湖の 「 正気歌 」 に影響を受けたものである。 このほか、宇和島の藩儒・上甲振洋(じょうこうしんよう) の 「 邪気歌 」、江戸の詩人 大窪詩仏(おおくぼしぶつ) の 「 皇統歌 」、塩谷宕陰(しおのやとういん) の 「 大統歌 」 など、いずれも、東湖の 「 正気歌 」 に類したものである。

【 加藤桜老の事 】

( 常陸笠間の儒者で、名は有隣(ゆうりん)、字は伯敬。 1811―84 )

【 万延元年九月三日朝、高杉晋作( 当時二十二歳 ) は、笠間に、この地に隠棲する勤皇儒者加藤

有隣(ゆうりん) を、その書斎 「 十三山書楼 (じゅうさんざんしょろう) 」 に訪ねている。

有隣は もと水戸の出で、笠間に養子となった。 若い頃会沢正志斎(あいざわせいしさい)、藤田東湖

に学び、のち江戸に出て清水赤城(せきじょう) につき兵法を修めた。 笠間にかえってからは、藩主に

愛され、藩政改革につくしたが、その尊皇思想が 俗論家の妬(ねた) むところとなり、四十一歳で致仕

(ちし)、隠居して桜老(おうろう) と号し 書斎を建てて、読書三昧にすごしていた。 また、その書斎

「 十三山書楼 」 は、楼に上れば、三方に筑波、葦穂、我国、翠屏、柊、鯨、載圖、偃莖、加波、夏屋、

比聖、南臺、餘波の 十三の山が見えたことから名付けられた。 殊に南臺山は、南朝の勤皇家小田

五郎藤綱が義を唱えた処である。 桜老がこの風景を愛する所以である。

晋作が訪れたときは 有隣は五十歳で、吉田松蔭より十九歳年上であった。 二人はたちまち意気

投合、朝のうちから夜中まで終日、詩を論じ天下の事を談じ合った。 さらに晋作は加藤の詩文稿を借

りて宿に帰り、徹夜で読み耽った。 翌日、別れのあいさつにいくと、有隣は晋作を再び書斎に招じ入

れ、ともに飯を食いながら 《 豪談 》 した。 《 先生すこぶる予を愛するの意あるか 》 と晋作は日誌に

記している。

また、この時から二年後の 文久二年閏八月二十七日、晋作が世子 毛利定広に極言し、長州藩の

江戸桜田邸から亡命した時、真先に訪ねたのが、やはりこの笠間の加藤有隣であった。 そしてこの

時は、おそらく有隣が説得したのであろう、九月半ばに江戸に戻っている。 これらは意気投合していた

間柄なればこそである。

ちなみに、有隣は このあと文久三年( 一八六三 ) になって長州に招かれ、明倫館や私塾で六年間

にわたって書を講じ、長州藩子弟の教育につくした。 そして維新後は、湊川神社・加茂神社の宮司を

歴任、明治十七年、七十四歳で没した。 なお、加藤の 「 十三山書楼 」 は、明治になり笠間稲荷境

内に移築されていたが、昭和初年に焼失してしまって、今は その場所の痕跡一つ留めていない。

これ郷土の偉人を顕彰する風の衰えしは、笠間の風教のすたれ故であろうか。 】

十三山書楼の図 ( 安政六年 豊後の 藤快輔観明が描いたもの )

( 『 高杉晋作の29年 』 一坂太郎著 から )

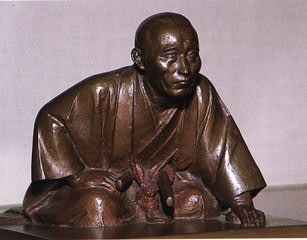

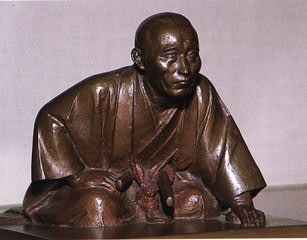

加藤有隣 ( 笠間稲荷神社蔵 )

笠間稲荷神社 ( 2009.2.22 )

吉田松陰、東湖への面会かなわず

嘉永四年( 一八五一 )十二月十九日、吉田松陰( 二十二歳 ) が、東北遊歴の途中、「 水戸学 」 の勉強のため水戸を訪れ、翌年正月二十日まで、約一ヶ月間程滞在している。 この間、常陸太田の瑞龍山(ずいりゅうざん) や西山荘(せいざんそう)、また鹿島神宮や銚子方面への小旅行を二回試みている。

この時にはすでに斉昭の謹慎は解かれていたが、藤田東湖などの水戸の改革派の多くはまだ完全には自由の身とはなっていなかったので、松蔭は、面会を申し込めども、藤田東湖、戸田銀次郎などには会えなかった。 これは誠に残念なことであった。 もし松蔭が東湖に会うことが出来、胸中打明けて話し合っていたとすれば、おそらくその後の日本の歴史は 変わった可能性がある。 それは、後に東湖が自由の身となって、多くの志士たちの心を揺り動かした事実が何よりも物語っている。 東湖が完全に自由の身となるのは、松蔭が水戸を去っておよそ一ヶ月後の、嘉永五年閏二月十六日のことであった。

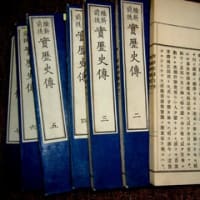

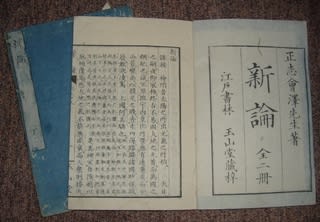

しかし、会沢伯民をはじめ、豊田天功。 永井政助・桑原幾太郎・宮本庄一郎らとは交驩している。 松蔭が水戸で最初に訪れたのは、『 新論 』 の著者会沢正志斎( 七十一歳 ) ある。 尊皇攘夷思想をまとめた会沢正志斎の書物 『 新論 』 を平戸で読み、また、江戸留学中に読んだ正志斎の 『 高山彦九郎伝 』 を読んで感銘を受けていたので、正志斎は水戸でもっとも謦咳(けいがい) に接したい人物であった。 滞在中、松蔭は六度、正志斎を訪れている。

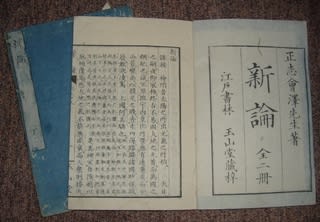

志士のバイブルとまで言われた 会沢正志著 『 新論 』

自由の身となる

東湖は、嘉永五年( 一八五二 )閏二月十六日、四十七歳の時、実に七年十ヶ月、足掛け九年ぶりに、やっと遠慮を解かれて晴れて自由の身となることができた。 そしてこの時より公式に 東湖 と称するようになった。 このような長期間の逆境の中でも諦めることなく、東湖の心を常に支え続けたものは 何であったのだろうか。 それは、「 加地吉次郎に復せし書簡 」 ( 弘化二年五月七日付け ) に、次のような文章があることでもわかる。

『 只今 一点の正気(せいき) にてのみ 凌 (しの) ぎ居 (おり) 候事故 (ことゆえ)、

少し正気ひるみ候へば、病 (やまい) を引受 (ひきうけ) 候事と存候 』 ( 東湖書簡集 )

それは正気の維持であった。 東湖先生の目指したものは、 「 神聖の大道を発明し、天地の正気を鼓舞(こぶ) する 」 そして 「 大義を明らかにし、人心を正す 」 ということであり、これが東湖先生の 「 志願 」 であり、東湖先生の逆境の支えになっていたものである。

『 それ 人の業は 安楽 (あんらく) に惰 (おこた) り、危苦に勤む。 志は 寡欲 (かよく) に立ち、

多念に廃す。 故に 困厄は 知命の端となり、不遇は 発憤 (はっぷん) の地となる。 』

これは、幽囚裡(ゆうしゅうり) に得た東湖先生の痛切な感想である。 この考えに至るまでには、何度も憤り、また悲しんだ。 そして後悔の念に打たれて悶え苦しみ、やがて決然として正気を奮い起こすに至ったのである。

つづく 次回

外史氏曰

【出島物語ー50】

土佐の南学―12

土佐の南学―12生きては當に君冤を雪ぐべく 復綱維を張るを見るべし

死しては忠義の鬼と為り 極天皇基を護らん

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

幽囚生活

弘化元年五月六日、烈公( 斉昭 ) に対して、致仕( 藩主の職をやめる )、隠居、謹慎せよという幕命が言い渡され、そして同じ日、東湖も、免職の上、蟄居という重い処罰を申し渡された。 蟄居とは禁固刑と同じで、正式な牢獄ではないが、完全に部屋が釘打ちなどされ、当人はその部屋から一歩も出入りは出来ないという重い刑である。

翌日から、東湖は、江戸小石川藩邸内の長屋の一室( 八畳一間 ) に幽閉された。 必要道具や書物などを置くと、東湖の寝起きする処は、一畳半位しかありません。 九月十六日には、留守家族が住んでいた水戸の上梅香(うわばいこう) の邸宅が没収され、新に下市(しもいち) の横竹隈町(よこたけくまちょう) に屋敷地を与えられている。 そして、弘化二年二月には、東湖は更に幽(ゆう) せられて、向島小梅(こうめ) の水戸家下屋敷( 現、墨田区向島、隅田公園 ) の陋屋(ろうおく)( 六坪 ) に移された。 これらの幽閉は苛酷を極めた。

東湖は、この小梅に移った時に、「 新に小梅村の謫居(たっきょ) に徙(うつ) る三首 」 という漢詩を作っている。 次にそのうちの一首を挙げる。

「 新に小梅村の謫居に徙る三首 」 の一首

蠖屈(かくくつ) 豈(あに)伸ぶるを求めん 龍蟄(りょうちつ) 僅(わずか)に身を存(そん)す

故園(こえん)は 筑山(ちくざん)の北 謫居(たっきょ)す 墨水(ぼくすい)の濱(ひん)

門戸は 鎖鑰(さやく)厳にして 吏卒は 吾が隣を護る

縲絏(るいせつ)に 遭はずと雖も 奚ぞ(いずくん) 獄中の人に 異ならん

丹心(たんしん) 猶我に随(したが)ひ 未だ必ずしも 辛苦を嘆(なげ)かず

黄巻(こうかん) 亦我に伴ひ 好んで 古賢(こけん)と 親しむ

悠なるか 小窓(しょうそう)の下(もと) 睥睨(へいげい)す 三千の春

藤田東湖 書 「 新に小梅村の謫居に徙る三首 」 の中の一首

( 幕末と明治の博物館 蔵 )

苛酷な二年半の幽囚生活の後、弘化三年十二月二十九日には、幕府から蟄居解除の命が出たが、保守重臣層により牛耳られていた藩庁からは許しが出ず、水戸に移って 「 遠慮小普請組(こぶしんぐみ) 」 という処置がなされる。 そのため東湖は、弘化四年正月二十四日に江戸を発ち、二十六日午後、水戸の横竹隈町の自宅に到着した。 しかし、東湖は今までの苛酷な幽閉生活のため、それから間もなく体を壊して死まで覚悟した程であった。

十月二十四日には、藩庁から 「 隠居・慎(つつしみ) 」という命があり、没収されていた家禄が回復されたが、隠居の身となった。 やがて体力、気力も回復してきたので、嘉永二年( 一八四九 )、四十四歳の八月には、家塾 「 青藍舎 」( 父幽谷が始めた ) を再興した( 前年の七・八月頃から門人も出入りし、塾生も秘かに置かれたようだ )。 家塾を開くことを許されて足かけ五年、この間、斉昭の内命によって、「 弘道館記 」 を解説する 「 弘道館記述義 」 を著わすなどした。 そして、嘉永五年( 一八五二 )閏二月十六日、四十七歳の時、宅慎解除となり、実に七年十ヶ月、足掛け九年ぶりに、晴れて自由の身となることが出来たのである。

『 正気の歌 』

東湖の幽囚中、もっとも力強い伴侶となったものは、宋の文天祥の 『 正気歌 』 であった。 この詩は、幼少の折、父幽谷に教えられ、ついに暗誦して、一字一句も忘れていないものであった。 そして東湖自身も 十一月、文天祥の 「 正気の歌 」 に和して、「 正気歌 」 を作った。

東湖の父幽谷は、「 文天祥正気歌 」 を愛唱し、東湖は 「 文天祥の正気歌に和す 」( 正気歌 ) を作り、東湖の子小四郎( 元治元年 天狗党筑波山挙兵の首謀者、慶応元年 敦賀で斬首される ) もまた 「 正気歌 」 を作った。 まさに 「 正気歌 」 で貫かれた三代というところである。 ( 全文の紹介は、後にまわす )

「 和文天祥正気歌 」 文天祥の正気(せいき)の歌に和す

天地正大気 天地 正大の気

粋然鍾神州 粋然(すいぜん) として 神州に鍾(あつ) まる

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

生當雪君冤 生きては當(まさ) に 君冤(くんえん) を雪(そそ) ぐべく

復見張綱維 復(また) 綱維(こうい) を 張るを見るべし

死為忠義鬼 死しては 忠義の鬼(おに) と為り

極天護皇基 極天(きょくてん) 皇基(こうき) を 護(まも) らん

藤田東湖 「 和文天祥正気歌 」

この 『 正気歌 』 は、『 回天詩史 』 と同様、東湖の生き様と心情とが人々に強い共感を与え、公にする意図はなかったが、全国に拡まって多くの人々に愛読・愛誦された。 とりわけ尊攘の志士たちは、感奮興起して、好んでこれを声高らかに吟じた。

また、東湖の 「 正気歌 」 に模して 「 正気の歌 」 を作った者も少なくない。 加藤桜老(おうろう) の 「 反正気歌 」、これは、正気に反する史上の人物・事蹟などを 諷したものである。 また、吉田松陰の 『 和文天祥正気歌 』 も東湖の 「 正気歌 」 に影響を受けたものである。 このほか、宇和島の藩儒・上甲振洋(じょうこうしんよう) の 「 邪気歌 」、江戸の詩人 大窪詩仏(おおくぼしぶつ) の 「 皇統歌 」、塩谷宕陰(しおのやとういん) の 「 大統歌 」 など、いずれも、東湖の 「 正気歌 」 に類したものである。

【 加藤桜老の事 】

( 常陸笠間の儒者で、名は有隣(ゆうりん)、字は伯敬。 1811―84 )

【 万延元年九月三日朝、高杉晋作( 当時二十二歳 ) は、笠間に、この地に隠棲する勤皇儒者加藤

有隣(ゆうりん) を、その書斎 「 十三山書楼 (じゅうさんざんしょろう) 」 に訪ねている。

有隣は もと水戸の出で、笠間に養子となった。 若い頃会沢正志斎(あいざわせいしさい)、藤田東湖

に学び、のち江戸に出て清水赤城(せきじょう) につき兵法を修めた。 笠間にかえってからは、藩主に

愛され、藩政改革につくしたが、その尊皇思想が 俗論家の妬(ねた) むところとなり、四十一歳で致仕

(ちし)、隠居して桜老(おうろう) と号し 書斎を建てて、読書三昧にすごしていた。 また、その書斎

「 十三山書楼 」 は、楼に上れば、三方に筑波、葦穂、我国、翠屏、柊、鯨、載圖、偃莖、加波、夏屋、

比聖、南臺、餘波の 十三の山が見えたことから名付けられた。 殊に南臺山は、南朝の勤皇家小田

五郎藤綱が義を唱えた処である。 桜老がこの風景を愛する所以である。

晋作が訪れたときは 有隣は五十歳で、吉田松蔭より十九歳年上であった。 二人はたちまち意気

投合、朝のうちから夜中まで終日、詩を論じ天下の事を談じ合った。 さらに晋作は加藤の詩文稿を借

りて宿に帰り、徹夜で読み耽った。 翌日、別れのあいさつにいくと、有隣は晋作を再び書斎に招じ入

れ、ともに飯を食いながら 《 豪談 》 した。 《 先生すこぶる予を愛するの意あるか 》 と晋作は日誌に

記している。

また、この時から二年後の 文久二年閏八月二十七日、晋作が世子 毛利定広に極言し、長州藩の

江戸桜田邸から亡命した時、真先に訪ねたのが、やはりこの笠間の加藤有隣であった。 そしてこの

時は、おそらく有隣が説得したのであろう、九月半ばに江戸に戻っている。 これらは意気投合していた

間柄なればこそである。

ちなみに、有隣は このあと文久三年( 一八六三 ) になって長州に招かれ、明倫館や私塾で六年間

にわたって書を講じ、長州藩子弟の教育につくした。 そして維新後は、湊川神社・加茂神社の宮司を

歴任、明治十七年、七十四歳で没した。 なお、加藤の 「 十三山書楼 」 は、明治になり笠間稲荷境

内に移築されていたが、昭和初年に焼失してしまって、今は その場所の痕跡一つ留めていない。

これ郷土の偉人を顕彰する風の衰えしは、笠間の風教のすたれ故であろうか。 】

十三山書楼の図 ( 安政六年 豊後の 藤快輔観明が描いたもの )

( 『 高杉晋作の29年 』 一坂太郎著 から )

加藤有隣 ( 笠間稲荷神社蔵 )

笠間稲荷神社 ( 2009.2.22 )

吉田松陰、東湖への面会かなわず

嘉永四年( 一八五一 )十二月十九日、吉田松陰( 二十二歳 ) が、東北遊歴の途中、「 水戸学 」 の勉強のため水戸を訪れ、翌年正月二十日まで、約一ヶ月間程滞在している。 この間、常陸太田の瑞龍山(ずいりゅうざん) や西山荘(せいざんそう)、また鹿島神宮や銚子方面への小旅行を二回試みている。

この時にはすでに斉昭の謹慎は解かれていたが、藤田東湖などの水戸の改革派の多くはまだ完全には自由の身とはなっていなかったので、松蔭は、面会を申し込めども、藤田東湖、戸田銀次郎などには会えなかった。 これは誠に残念なことであった。 もし松蔭が東湖に会うことが出来、胸中打明けて話し合っていたとすれば、おそらくその後の日本の歴史は 変わった可能性がある。 それは、後に東湖が自由の身となって、多くの志士たちの心を揺り動かした事実が何よりも物語っている。 東湖が完全に自由の身となるのは、松蔭が水戸を去っておよそ一ヶ月後の、嘉永五年閏二月十六日のことであった。

しかし、会沢伯民をはじめ、豊田天功。 永井政助・桑原幾太郎・宮本庄一郎らとは交驩している。 松蔭が水戸で最初に訪れたのは、『 新論 』 の著者会沢正志斎( 七十一歳 ) ある。 尊皇攘夷思想をまとめた会沢正志斎の書物 『 新論 』 を平戸で読み、また、江戸留学中に読んだ正志斎の 『 高山彦九郎伝 』 を読んで感銘を受けていたので、正志斎は水戸でもっとも謦咳(けいがい) に接したい人物であった。 滞在中、松蔭は六度、正志斎を訪れている。

志士のバイブルとまで言われた 会沢正志著 『 新論 』

自由の身となる

東湖は、嘉永五年( 一八五二 )閏二月十六日、四十七歳の時、実に七年十ヶ月、足掛け九年ぶりに、やっと遠慮を解かれて晴れて自由の身となることができた。 そしてこの時より公式に 東湖 と称するようになった。 このような長期間の逆境の中でも諦めることなく、東湖の心を常に支え続けたものは 何であったのだろうか。 それは、「 加地吉次郎に復せし書簡 」 ( 弘化二年五月七日付け ) に、次のような文章があることでもわかる。

『 只今 一点の正気(せいき) にてのみ 凌 (しの) ぎ居 (おり) 候事故 (ことゆえ)、

少し正気ひるみ候へば、病 (やまい) を引受 (ひきうけ) 候事と存候 』 ( 東湖書簡集 )

それは正気の維持であった。 東湖先生の目指したものは、 「 神聖の大道を発明し、天地の正気を鼓舞(こぶ) する 」 そして 「 大義を明らかにし、人心を正す 」 ということであり、これが東湖先生の 「 志願 」 であり、東湖先生の逆境の支えになっていたものである。

『 それ 人の業は 安楽 (あんらく) に惰 (おこた) り、危苦に勤む。 志は 寡欲 (かよく) に立ち、

多念に廃す。 故に 困厄は 知命の端となり、不遇は 発憤 (はっぷん) の地となる。 』

これは、幽囚裡(ゆうしゅうり) に得た東湖先生の痛切な感想である。 この考えに至るまでには、何度も憤り、また悲しんだ。 そして後悔の念に打たれて悶え苦しみ、やがて決然として正気を奮い起こすに至ったのである。

つづく 次回