閲覧有難う御座います。本日はその他の話です。

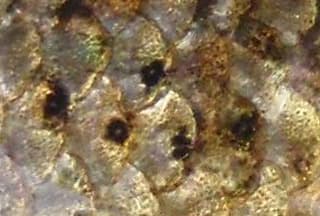

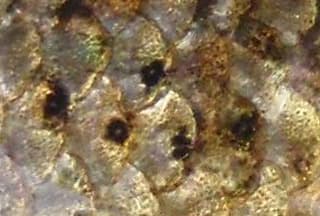

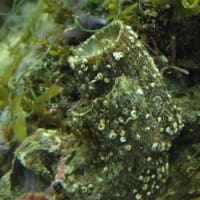

先日、この様なフナを採取しました。いわゆるゴマ鮒と呼ばれるものですね。

鰭や鱗の辺りに、黒い小さな斑点が多数見られます。

この症状は通称?『黒点病』と呼ばれるよく見る病気ですね。

よく見る割に詳しく知らないもので、今回少し調べて見ました。参考・引用文献

病名:

黒点病

症状:

魚類に寄生した吸虫類のまわりに、メラニン色素が集まり黒い斑点ができる

原因:

アユ、オイカワ、ウグイ等は横川吸虫及び宮田吸虫の寄生

フナ類は高橋吸虫の寄生

感染:

ほ乳類、鳥類の糞に含まれる卵を第1中間宿主のカワニナ類が摂取、そこから放出された幼生を第2中間宿主の魚類が摂取し感染、その後は寄生魚類を捕食した終宿主(ほ乳類、鳥類)の元へ。だから生で食べれば、人間にも寄生し得るとの事。

治療:

塩水浴、薬浴、気が付けば治ってる

私見:

①金魚のジプロストマムとの関係が分からない・・・、どちらも黒点病

②そう言えば、トウヨシノボリにも黒点が有ったけど何吸虫だろう?

③ごまタナゴは嫌われて、銀鱗タナゴは有り難がたがられるのは

『本是同根生 相煎何太急』と言ったところか?

④そう言えば、感染による害もよくわかりませんね

画像:

先日、この様なフナを採取しました。いわゆるゴマ鮒と呼ばれるものですね。

鰭や鱗の辺りに、黒い小さな斑点が多数見られます。

この症状は通称?『黒点病』と呼ばれるよく見る病気ですね。

よく見る割に詳しく知らないもので、今回少し調べて見ました。参考・引用文献

病名:

黒点病

症状:

魚類に寄生した吸虫類のまわりに、メラニン色素が集まり黒い斑点ができる

原因:

アユ、オイカワ、ウグイ等は横川吸虫及び宮田吸虫の寄生

フナ類は高橋吸虫の寄生

感染:

ほ乳類、鳥類の糞に含まれる卵を第1中間宿主のカワニナ類が摂取、そこから放出された幼生を第2中間宿主の魚類が摂取し感染、その後は寄生魚類を捕食した終宿主(ほ乳類、鳥類)の元へ。だから生で食べれば、人間にも寄生し得るとの事。

治療:

塩水浴、薬浴、気が付けば治ってる

私見:

①金魚のジプロストマムとの関係が分からない・・・、どちらも黒点病

②そう言えば、トウヨシノボリにも黒点が有ったけど何吸虫だろう?

③ごまタナゴは嫌われて、銀鱗タナゴは有り難がたがられるのは

『本是同根生 相煎何太急』と言ったところか?

④そう言えば、感染による害もよくわかりませんね

画像:

しまいます。。。

酷い時には全身がごまだらけで、それを中途半端な理解

で寄生虫だと思っているから余計ですね。。。

症状の進行によるのかもしれませんが、治療方法は割と

簡単なものでよかったです~。

ありがとうございました~。

最後の宿主のお尻から、また新しいサイクルが始まるんですね。

と、言う事は人間の体内にきた場合は、大概はトイレへ...ごく少数が、野へ~という事ですね。

川へ直接ブリブリは、あまりいないか...。

って言われて、詠んだらしい…。

真偽の程は知らんけど、嫌な奴やなぁ…。

黒点病は、見た目は悪いですが、生死に関するような重大な病気とは思ってません。

認識が甘いかな?

それよりも、発見したからって、寄生虫に自分の名前付けることに違和感なかったんだろうか?

そっちが解らん…。

この症状が見られる魚がいる川って

ほとんどが感染しているような気がするんですがね。

琵琶湖周辺のタナゴはゴマがあって当然だと。

確かにゴマがないヤリ・ボテの固体を見たことがないですね。

一体、琵琶湖周辺で何が起こっているのか???

ryuさん、そこら中で野○ソしてませんか?

の稚魚でして、この魚は何だろう?と思い持ち

帰って塩浴薬を常に入れて飼育してたらプラチ

ナカネヒラへと変身しました!

凄く嬉しかったのを覚えています。

しかしゴマが寄生虫が元になっているのは知っ

ていましたが高橋・・・ 横川・・・

そんなに種類かあったんですか・・・w

実は治療法、試した事が無いんですよ~

何時も気が付けば持って帰った

ゴマタナゴが直っていたりすますから。

ですから、詳しいことは

参考文献載せているサイトとかでね(笑)

基本的に川魚を生でワイルドに

食べると感染しちゃう感じですね~

だから将軍、野外で排出しちゃ駄目ね!

>七歩歩く間に詩を作らんと死刑だぞ!

お、詳しいですね~

結構この詩、上手いなーと思うんですよ~

父親の血でしょうかね?アレは凄い奴です。

>寄生虫に自分の名前付けること

懐畔さんは新種のドジョウを発見したら

カイハンドジョウと名付けて下さいませ!

一定のサイクルに組み込まれている

感染ルートそんな感じがしますね~

あとは、時期の問題もあるのかな?