8月の頭にブログでご案内した、

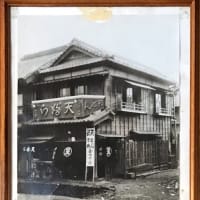

足尾銅山の写真家、橋本康夫氏の追悼写真展に、

会期の最後となる9月末に訪た時の足尾銅山のリポート。

前回アップした足尾銅山の銀山平から下ると、

足尾銅山の三大坑道の一つだった小滝坑とその周辺の施設跡へ辿り着く。

実は、今回の足尾訪問は、

オープロジェクト制作の次回作DVDの撮影も兼ねていたので、

2日目は本来そちらへ当てるつもりだったが、

小滝周辺があまりにもいい感じだったので、

結局オープロジェクトでも小滝を撮影することとなった。

ただし本来の撮影もあるので、あまり深入りせず、

道沿いに点在する遺構のみをさらっと見学することにした。

ちなみに「小滝」は「こだき」と濁って発音する。

足尾銅山・小滝橋

小滝で最も目につくのは、全身錆びつた小滝橋だ。

明治20年(1887)に銅山便道すなわちガソリンカーの軌道が敷かれ、

その中で唯一残った橋だそうだ。

錆の色からは鉄橋のように見えるが、

説明板には「銅橋」と書いてるので、銅製なのだろうか。

軌道の狭い便道の橋だけあって、こじんまりとしているが、

それがこの橋に趣を与えている。

そして橋の先には小滝の坑口跡が見える。

足尾銅山・小滝橋親柱

現在唯一残るこの橋は、

大正15年(1926)に架けられたものだ。

今でも草に埋もれながら、建設時の年号を刻んだ親柱が残っているが、

「功」の字が時代を感じさせてくれる。

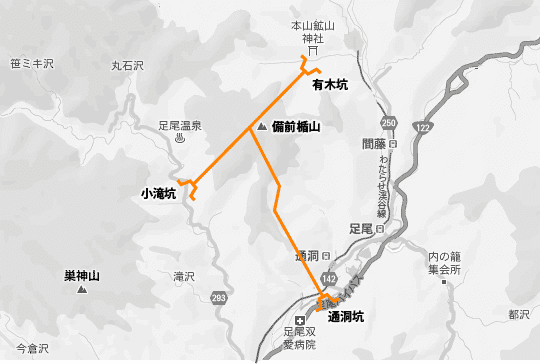

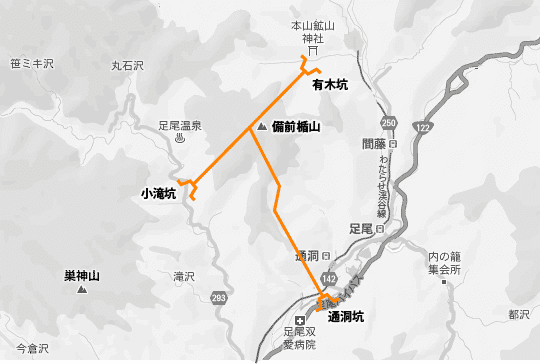

ここで足尾主要3坑道の位置関係をまとめておきたい。

とにかく足尾は広く、最初は何処になにがあるのか分からなかったが、

足尾にいるうちに、少しずつその全貌が見えて来た。

足尾銅山・足尾銅山簡略地図

小滝坑と有木坑(本山坑)はもともと江戸時代から採掘されていた坑道で、

明治以降に拡張され、貫通されることとなった。

そしてその貫通した坑道のほぼ真ん中に通洞からの坑道が連結し、

主要の坑道はおおよそTの字の様な構造だった。

通洞と小滝は直線距離で約3km、小滝と有木も約3km、

通洞と有木が約4kmといった距離感だ。

そしてその中心にあるのが備前楯山という凛とした名前の山。

足尾は周囲を沢山の山に囲まれているが、

銅を採掘できるのはこの山だけだった。

足尾銅山・小滝橋

小滝坑の再開発は通洞坑と同じ明治18年(1885)に開始し、

明治26年(1893)に本山坑(有木坑)と貫通、

更に以前の記事で触れた様に、通洞坑とは明治29年(1896)に貫通、

こうして明治の中期に足尾の採掘体制が整った。

足尾銅山・小滝橋

それまで下駄屋が一軒あるばかりの小滝に、

大正年間には約1万人の鉱山関係者が暮らしたというが、

昭和29年(1954)、鉱山の合理化に伴い、

小滝坑は閉山を待たずに廃止されることとなった。

足尾銅山・小滝坑

橋の横には小滝坑の坑口が今でも残っている。

通洞坑と同様に、周囲にコンクリートで作られた円柱状の構造は、

かつては木製だったが、その形を残して作り替えられている。

近年まで鉄の柵は無かったようだが、

現在では鉄の柵が作られ、少々見栄えが悪くなっている。

足尾銅山・旧小滝坑口

小滝の坑口からほど近くには、

更に古い時代の小滝の坑口も残っている。

こちらも手前にフェンスが作られていて、

直に触れることはできないが、

フェンス越しに坑口の前に佇むと、

冷たい風が吹き出しているのを感じる。

視認出来る範囲は塞がれている様に見えるが、

見えない部分は塞がっておらず、坑道に繋がっているに違いない。

足尾銅山・旧火薬庫跡

道を挟んで小滝坑の反対側には弾薬庫の跡がある。

弾薬庫と言っても大きな建物などが残るわけではなく、

洞門状に削り落とした岩場の下部に、

弾薬を安置する場所を彫り込んだ質素な造りだった。

その横に建物の基礎らしきものもあるので、

もしかしたら建物もあったのかもしれない。

足尾銅山・穿孔機試掘跡

弾薬庫の横には穿孔機での試掘の跡が沢山残されている。

おそらく先輩に教わりながら、あるいは自主的に、

穿孔機の練習をしたのだろう。

池島炭鉱の炭鉱体験で穿孔機を扱ったことがあるが、

先が細い穿孔機で堅い岩盤に穴を空けるのはかなりのバランスが必要で、

熟練が求められる作業だということがよくわかった。

練習穴のことを知ってから足尾を見直すと、

ここまでの量ではないものの、

穿孔機の練習をした跡がいたるところで散見出来る。

足尾銅山・鉱夫浴場跡

小滝の坑口からほんの少し下ると、浴場跡が残っている。

周囲を楕円形の浴槽が囲み、中央には大小の上がり湯槽という造りは、

まるで湯豆腐鍋のようでもあるが、

驚くのはその規模の小ささだ。

周囲の洗い槽などは膝を曲げてもぎりぎりの幅しか無く、

上がり湯槽もせいぜい入って2、3人がいいところの広さしかない。

説明板には「体の汚れを流し疲れを癒した」とあるが、

どちらかというと質素に汚れを落とし、

素早く上がったんではないかという印象だった。

足尾銅山・鉱成橋

小滝地域を貫通する道沿いには庚申川という川が流れているが、

右に左にと蛇行していて、その度に道に橋が架かっている。

そのうちの一つ、鉱成橋の横には、

ひっそりとかつての橋の親柱が残っている。

近年、道路の整備をして僅かながらショートカットした時の名残だろうが、

この他にも、小滝地域にはいくつもの迂回路が残っている。

鉱夫浴場の横にもわずか100m足らずの迂回路があり、

これだけの距離を縮める理由がどこにあったのかと思うも、

そこには土木大国ニッポンの裏事情もあるのだろう。

足尾銅山・青葉寮跡

更に下ると小滝の中心地だった場所に出る。

道沿いに連なる石積みは、

一つ前の記事でアップした銀山平よりはるかに大規模かつ広範囲にわたっている。

この画像の付近は、案内板を見ると「青葉寮」と書かれている。

そのほかにも操業時はこのあたり一帯に小滝会館や鉱業所事務所、

そして庚申川の対岸には社宅や病院等が建ち並んでいたようだが、

今では全て基礎がのこるばかりで、

1万人もいた賑わいを感じることはできない。

足尾銅山・小滝製錬選鉱所跡

明治の小滝坑開発にともなって、

小滝には選鉱や製錬の施設も造られたが、

製錬所はほどなくした明治30年(1897)に、

また選鉱所も大正9年(1920)に廃止された。

足尾銅山・小滝製錬選鉱所跡

山の斜面には今も煉瓦造りの基礎が残る。

当時の製錬所を見ると、壁面は煉瓦造りなので、

現存する煉瓦の遺構は当時のものとも思われるが、

小滝坑が閉鎖される頃は、

この一帯には小滝会館や事務所などがあったと案内板にあるので、

選鉱・製錬施設の基礎を使いながら、

スクラップ&ビルドが繰り返されたのだと思う。

足尾銅山・小滝の碑

選鉱所や製錬所があった付近の道向かいには、

小滝で暮らした方々が、小滝を偲んで建てた、

「ここに小滝の里ありき」の碑がある。

そして小滝で暮らした人々は小滝会を結成するが、

橋本康夫氏は小滝のご出身でないにもかかわらず、

小滝会に参加されていた。

今は豊な緑に包まれる小滝地域。

おそらく操業時は今とは違った風景が広がっていたのだとは思うが、

今は今で、足尾の他の地域とは異なった、

心落ち着く長閑な空気が流れている。

足尾銅山と言えば、一般的には鉱毒・煙害事件で知られ、

日本の公害の原点といわれる存在でもある。

しかし小滝地域はその場所から考えて、

あまり鉱毒・煙害の被害にあわなかった地域だと思われる。

更に橋本氏が足尾を訪れた時は、

既に小滝は廃止された後だったはず。

もしかしたら鉱毒・煙害といった殺伐とした足尾に、

希望を見いだせたのが小滝だったのかもしれないと、

そんなことを、自然豊かな小滝を見て感じた。

◆ シリーズ 足尾銅山 ◆

> NEXT >TOP > INDEX

足尾銅山の写真家、橋本康夫氏の追悼写真展に、

会期の最後となる9月末に訪た時の足尾銅山のリポート。

前回アップした足尾銅山の銀山平から下ると、

足尾銅山の三大坑道の一つだった小滝坑とその周辺の施設跡へ辿り着く。

実は、今回の足尾訪問は、

オープロジェクト制作の次回作DVDの撮影も兼ねていたので、

2日目は本来そちらへ当てるつもりだったが、

小滝周辺があまりにもいい感じだったので、

結局オープロジェクトでも小滝を撮影することとなった。

ただし本来の撮影もあるので、あまり深入りせず、

道沿いに点在する遺構のみをさらっと見学することにした。

ちなみに「小滝」は「こだき」と濁って発音する。

足尾銅山・小滝橋

小滝で最も目につくのは、全身錆びつた小滝橋だ。

明治20年(1887)に銅山便道すなわちガソリンカーの軌道が敷かれ、

その中で唯一残った橋だそうだ。

錆の色からは鉄橋のように見えるが、

説明板には「銅橋」と書いてるので、銅製なのだろうか。

軌道の狭い便道の橋だけあって、こじんまりとしているが、

それがこの橋に趣を与えている。

そして橋の先には小滝の坑口跡が見える。

足尾銅山・小滝橋親柱

現在唯一残るこの橋は、

大正15年(1926)に架けられたものだ。

今でも草に埋もれながら、建設時の年号を刻んだ親柱が残っているが、

「功」の字が時代を感じさせてくれる。

ここで足尾主要3坑道の位置関係をまとめておきたい。

とにかく足尾は広く、最初は何処になにがあるのか分からなかったが、

足尾にいるうちに、少しずつその全貌が見えて来た。

足尾銅山・足尾銅山簡略地図

小滝坑と有木坑(本山坑)はもともと江戸時代から採掘されていた坑道で、

明治以降に拡張され、貫通されることとなった。

そしてその貫通した坑道のほぼ真ん中に通洞からの坑道が連結し、

主要の坑道はおおよそTの字の様な構造だった。

通洞と小滝は直線距離で約3km、小滝と有木も約3km、

通洞と有木が約4kmといった距離感だ。

そしてその中心にあるのが備前楯山という凛とした名前の山。

足尾は周囲を沢山の山に囲まれているが、

銅を採掘できるのはこの山だけだった。

足尾銅山・小滝橋

小滝坑の再開発は通洞坑と同じ明治18年(1885)に開始し、

明治26年(1893)に本山坑(有木坑)と貫通、

更に以前の記事で触れた様に、通洞坑とは明治29年(1896)に貫通、

こうして明治の中期に足尾の採掘体制が整った。

足尾銅山・小滝橋

それまで下駄屋が一軒あるばかりの小滝に、

大正年間には約1万人の鉱山関係者が暮らしたというが、

昭和29年(1954)、鉱山の合理化に伴い、

小滝坑は閉山を待たずに廃止されることとなった。

足尾銅山・小滝坑

橋の横には小滝坑の坑口が今でも残っている。

通洞坑と同様に、周囲にコンクリートで作られた円柱状の構造は、

かつては木製だったが、その形を残して作り替えられている。

近年まで鉄の柵は無かったようだが、

現在では鉄の柵が作られ、少々見栄えが悪くなっている。

足尾銅山・旧小滝坑口

小滝の坑口からほど近くには、

更に古い時代の小滝の坑口も残っている。

こちらも手前にフェンスが作られていて、

直に触れることはできないが、

フェンス越しに坑口の前に佇むと、

冷たい風が吹き出しているのを感じる。

視認出来る範囲は塞がれている様に見えるが、

見えない部分は塞がっておらず、坑道に繋がっているに違いない。

足尾銅山・旧火薬庫跡

道を挟んで小滝坑の反対側には弾薬庫の跡がある。

弾薬庫と言っても大きな建物などが残るわけではなく、

洞門状に削り落とした岩場の下部に、

弾薬を安置する場所を彫り込んだ質素な造りだった。

その横に建物の基礎らしきものもあるので、

もしかしたら建物もあったのかもしれない。

足尾銅山・穿孔機試掘跡

弾薬庫の横には穿孔機での試掘の跡が沢山残されている。

おそらく先輩に教わりながら、あるいは自主的に、

穿孔機の練習をしたのだろう。

池島炭鉱の炭鉱体験で穿孔機を扱ったことがあるが、

先が細い穿孔機で堅い岩盤に穴を空けるのはかなりのバランスが必要で、

熟練が求められる作業だということがよくわかった。

練習穴のことを知ってから足尾を見直すと、

ここまでの量ではないものの、

穿孔機の練習をした跡がいたるところで散見出来る。

足尾銅山・鉱夫浴場跡

小滝の坑口からほんの少し下ると、浴場跡が残っている。

周囲を楕円形の浴槽が囲み、中央には大小の上がり湯槽という造りは、

まるで湯豆腐鍋のようでもあるが、

驚くのはその規模の小ささだ。

周囲の洗い槽などは膝を曲げてもぎりぎりの幅しか無く、

上がり湯槽もせいぜい入って2、3人がいいところの広さしかない。

説明板には「体の汚れを流し疲れを癒した」とあるが、

どちらかというと質素に汚れを落とし、

素早く上がったんではないかという印象だった。

足尾銅山・鉱成橋

小滝地域を貫通する道沿いには庚申川という川が流れているが、

右に左にと蛇行していて、その度に道に橋が架かっている。

そのうちの一つ、鉱成橋の横には、

ひっそりとかつての橋の親柱が残っている。

近年、道路の整備をして僅かながらショートカットした時の名残だろうが、

この他にも、小滝地域にはいくつもの迂回路が残っている。

鉱夫浴場の横にもわずか100m足らずの迂回路があり、

これだけの距離を縮める理由がどこにあったのかと思うも、

そこには土木大国ニッポンの裏事情もあるのだろう。

足尾銅山・青葉寮跡

更に下ると小滝の中心地だった場所に出る。

道沿いに連なる石積みは、

一つ前の記事でアップした銀山平よりはるかに大規模かつ広範囲にわたっている。

この画像の付近は、案内板を見ると「青葉寮」と書かれている。

そのほかにも操業時はこのあたり一帯に小滝会館や鉱業所事務所、

そして庚申川の対岸には社宅や病院等が建ち並んでいたようだが、

今では全て基礎がのこるばかりで、

1万人もいた賑わいを感じることはできない。

足尾銅山・小滝製錬選鉱所跡

明治の小滝坑開発にともなって、

小滝には選鉱や製錬の施設も造られたが、

製錬所はほどなくした明治30年(1897)に、

また選鉱所も大正9年(1920)に廃止された。

足尾銅山・小滝製錬選鉱所跡

山の斜面には今も煉瓦造りの基礎が残る。

当時の製錬所を見ると、壁面は煉瓦造りなので、

現存する煉瓦の遺構は当時のものとも思われるが、

小滝坑が閉鎖される頃は、

この一帯には小滝会館や事務所などがあったと案内板にあるので、

選鉱・製錬施設の基礎を使いながら、

スクラップ&ビルドが繰り返されたのだと思う。

足尾銅山・小滝の碑

選鉱所や製錬所があった付近の道向かいには、

小滝で暮らした方々が、小滝を偲んで建てた、

「ここに小滝の里ありき」の碑がある。

そして小滝で暮らした人々は小滝会を結成するが、

橋本康夫氏は小滝のご出身でないにもかかわらず、

小滝会に参加されていた。

今は豊な緑に包まれる小滝地域。

おそらく操業時は今とは違った風景が広がっていたのだとは思うが、

今は今で、足尾の他の地域とは異なった、

心落ち着く長閑な空気が流れている。

足尾銅山と言えば、一般的には鉱毒・煙害事件で知られ、

日本の公害の原点といわれる存在でもある。

しかし小滝地域はその場所から考えて、

あまり鉱毒・煙害の被害にあわなかった地域だと思われる。

更に橋本氏が足尾を訪れた時は、

既に小滝は廃止された後だったはず。

もしかしたら鉱毒・煙害といった殺伐とした足尾に、

希望を見いだせたのが小滝だったのかもしれないと、

そんなことを、自然豊かな小滝を見て感じた。

◆ シリーズ 足尾銅山 ◆

> NEXT >TOP > INDEX

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます