シリーズでアップしている三池炭鉱。

保存されている施設の二番目は宮原(みやのはら)坑です。

大牟田の長閑な住宅街に忽然と姿を現す、

高さ22m、鉄骨トラス製の竪坑櫓とその関連施設は、

国の重要文化財および指定史跡で、かつ

昨年世界遺産へ推薦提出された、

『明治日本の産業革命遺産』の構成遺産でもあります。

当初、坑内の排水を最大の目的として作られた坑道でしたが、

排水の効率が目覚ましく、

坑道完成後は採炭のための坑道としても使われた、

明治から大正にかけての主力坑道の1つです。

明治31年(1898)にまず第一竪坑が開削され稼働します。

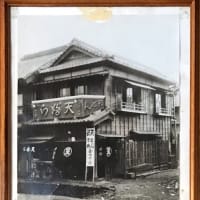

写真は明治31年の宮原坑の様子なので、

竪坑櫓が1つしかありません。

現存する竪坑櫓は明治34年(1901)年に竣工した、

第二竪坑櫓です。

第一竪坑が、揚炭・排水・入気の役割を果たしていたのに対し、

第二竪坑は主に人員と資材の昇降を目的に使われました。

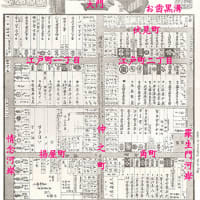

写真は大正8年の宮原坑の様子なので、

竪坑が2つ写っています。

手前が現存する第二竪坑櫓、

奥が既にない第一竪坑櫓です。

第二竪坑櫓を正面(という言い方でいいかは分かりませんが)から見ると、

基礎部分に巨大な煉瓦の壁があります。

これは手前にあった建物の一部で、

團琢磨が導入した当時最新鋭の排水ポンプである、

デビーポンプが置かれていた建物の壁面の跡です。

三池炭鉱にとって坑内の出水は大きな難題でしたが、

このデビーポンプの導入によって克服したそうです。

写真は大正6年(1917)年宮原坑山ノ神大祭余興

と題されたものですが、

おそらく左側に写る建物が、

デビーポンプが設置されていた建物だと想います。

櫓の横には汲み出した地下水を排水していた、

極太の配水管もきれいな形で残存しています。

既に第二竪坑の坑口は閉塞され、

坑内通気のための管があるだけですが、

周囲の構造がそのまま残っているので、

かろうじて操業時の様子を偲ぶことができます。

坑口跡の上には、ケージが残されています。

人員も昇降していたケージにしては、

だいぶ小さい印象を受けます。

ケージの手前には画像の様に四角い鉄板が敷かれ、

その両サイドに軌道が続いています。

これは、鉄板の上にトロッコを乗せ、

人力で回転させて向きを変えるための設備だと、

見学会のガイドさんに伺いました。

また、宮原坑は竪坑櫓だけでなく、

ケージを昇降させる巻上機があった捲座も残存しています。

煉瓦造りの奇麗な捲座で、

上部をアーチ状に作り込んだ窓が印象的です。

捲座の内部には、操業時と同じ状態で、

黒光りする巻上機が今も保存されています。

巻上機は当初蒸気機関によって稼働していましたが、

昭和33年(1958)に電気動力に変わったので、

現在では、前出の操業時の写真に写る、

ボイラーの煙突はありません。

宮原坑は昭和6年(1931)に採炭坑道の役目を終えますが、

排水施設としては三池炭鉱の閉山する平成9年(1997)まで稼働しました。

前回アップした宮浦坑とともに、

三池炭鉱の黎明期の姿を今に伝える貴重な遺産だと想います。

◆

【宮原坑】

福岡県大牟田市宮原町1丁目86-3

毎週日曜日 午前10時~午後5時まで公開。

見学無料。

◆ シリーズ 三池炭鉱 ◆

> NEXT >TOP > INDEX

保存されている施設の二番目は宮原(みやのはら)坑です。

大牟田の長閑な住宅街に忽然と姿を現す、

高さ22m、鉄骨トラス製の竪坑櫓とその関連施設は、

国の重要文化財および指定史跡で、かつ

昨年世界遺産へ推薦提出された、

『明治日本の産業革命遺産』の構成遺産でもあります。

当初、坑内の排水を最大の目的として作られた坑道でしたが、

排水の効率が目覚ましく、

坑道完成後は採炭のための坑道としても使われた、

明治から大正にかけての主力坑道の1つです。

明治31年(1898)にまず第一竪坑が開削され稼働します。

写真は明治31年の宮原坑の様子なので、

竪坑櫓が1つしかありません。

現存する竪坑櫓は明治34年(1901)年に竣工した、

第二竪坑櫓です。

第一竪坑が、揚炭・排水・入気の役割を果たしていたのに対し、

第二竪坑は主に人員と資材の昇降を目的に使われました。

写真は大正8年の宮原坑の様子なので、

竪坑が2つ写っています。

手前が現存する第二竪坑櫓、

奥が既にない第一竪坑櫓です。

第二竪坑櫓を正面(という言い方でいいかは分かりませんが)から見ると、

基礎部分に巨大な煉瓦の壁があります。

これは手前にあった建物の一部で、

團琢磨が導入した当時最新鋭の排水ポンプである、

デビーポンプが置かれていた建物の壁面の跡です。

三池炭鉱にとって坑内の出水は大きな難題でしたが、

このデビーポンプの導入によって克服したそうです。

写真は大正6年(1917)年宮原坑山ノ神大祭余興

と題されたものですが、

おそらく左側に写る建物が、

デビーポンプが設置されていた建物だと想います。

櫓の横には汲み出した地下水を排水していた、

極太の配水管もきれいな形で残存しています。

既に第二竪坑の坑口は閉塞され、

坑内通気のための管があるだけですが、

周囲の構造がそのまま残っているので、

かろうじて操業時の様子を偲ぶことができます。

坑口跡の上には、ケージが残されています。

人員も昇降していたケージにしては、

だいぶ小さい印象を受けます。

ケージの手前には画像の様に四角い鉄板が敷かれ、

その両サイドに軌道が続いています。

これは、鉄板の上にトロッコを乗せ、

人力で回転させて向きを変えるための設備だと、

見学会のガイドさんに伺いました。

また、宮原坑は竪坑櫓だけでなく、

ケージを昇降させる巻上機があった捲座も残存しています。

煉瓦造りの奇麗な捲座で、

上部をアーチ状に作り込んだ窓が印象的です。

捲座の内部には、操業時と同じ状態で、

黒光りする巻上機が今も保存されています。

巻上機は当初蒸気機関によって稼働していましたが、

昭和33年(1958)に電気動力に変わったので、

現在では、前出の操業時の写真に写る、

ボイラーの煙突はありません。

宮原坑は昭和6年(1931)に採炭坑道の役目を終えますが、

排水施設としては三池炭鉱の閉山する平成9年(1997)まで稼働しました。

前回アップした宮浦坑とともに、

三池炭鉱の黎明期の姿を今に伝える貴重な遺産だと想います。

◆

【宮原坑】

福岡県大牟田市宮原町1丁目86-3

毎週日曜日 午前10時~午後5時まで公開。

見学無料。

◆ シリーズ 三池炭鉱 ◆

> NEXT >TOP > INDEX

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます