安徳天皇は、父 高倉天皇、母 平清盛の娘徳子(後の建礼門院)の第1皇子として生まれますが、

高倉天皇が若くして逝去したため、第81代天皇として、わずか3歳(満1歳4月)で即位するのです。

しかし、幼少であるため、当然実権はなく政治は清盛が取り仕切っていました。

時は、平安時代の末期の寿永4年3月24日(1185年4月25日)に長門国赤間関壇ノ浦(現在の山口県

下関市)で行われた戦闘で、安徳天皇は、最期を覚悟して神璽と宝剣を身につけた祖母・二位尼(平時子)に

抱き上げられると、「尼ぜ、わたしをどこへ連れて行こうとするのか」と問いかける。二位尼は涙を

おさえて「君は前世の修行によって天子としてお生まれになられましたが、悪縁に引かれ、御運はもはや

尽きてしまわれました。この世は辛く厭わしいところですから、極楽浄土という結構なところにお連れ申す

のです」と言い聞かせる。安徳天皇は小さな手を合わせ、東を向いて伊勢神宮を遙拝し、続けて西を向いて

念仏を唱え、二位尼は「波の下にも都がございます」と慰め、安徳天皇を抱いたまま壇ノ浦の急流に身を

投じた。安徳天皇は、歴代最年少の数え年8歳(満6歳4か月)で崩御したのです。

(この下りを文末に、平家物語から一部を引用してみました。)

安徳天皇

(ウイキペディアより)

(ウイキペディアより)

ドラマなどでも取り上げられていましたから、よく御存じのお話ですね。

即位の年に清盛の主導で遷都が計画され、福原行幸(現在の神戸市)が行なわれますが、半年ほどで

京都に還幸したところ、源義仲の入京(1183年)に伴い、三種の神器とともに都落ちしてしまいます。

この後同年9月には、神器が無いまま後鳥羽天皇が践祚し、正史上初めて同時に2人の天皇が擁立される

ことになったのでした。そして、平家一門は、源氏に追われ西国にのがれ、一の谷、屋島の合戦に敗北し、

とうとう冒頭の壇ノ浦で滅亡するのです。

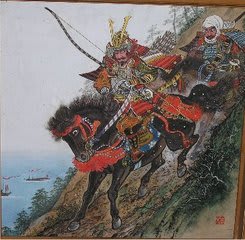

一の谷の戦いは、源義経が活躍し、例の鵯越(ひよどりごえ)の奇襲などで大きな戦果を挙げたのは

有名ですね。平家物語には、ここでも武蔵坊弁慶の活躍も出て来るようです。

また、屋島の合戦では、物語の名場面「扇の的」の優雅の内にもメンツをかけた一大イベントがあったの

ですね。 この話の内容をウイキペディアから、そのままここに引用させていただきます。

『夕刻になり休戦状態となると、平氏軍から美女の乗った小舟が現れ、竿の先の扇の的を射よと挑発。

外せば源氏の名折れになると、義経は手だれの武士を探し、畠山重忠に命じるが、重忠は辞退し代りに

下野国の武士・那須十郎を推薦する。十郎も傷が癒えずと辞退し、弟の那須与一を推薦した。与一はやむなく

これを引き受ける。与一は海に馬を乗り入れると、弓を構え、「南無八幡大菩薩」と神仏の加護を唱え、

もしも射損じれば、腹をかき切って自害せんと覚悟し、鏑矢を放った。矢は見事に扇の柄を射抜き、

矢は海に落ち、扇は空を舞い上がった。しばらく春風に一もみ二もみされ、そしてさっと海に落ちた。

「平家物語」の名場面、「扇の的」である。美しい夕日を後ろに、赤い日輪の扇は白波を浮きつ沈みつ漂い、

沖の平氏は船端を叩いて感嘆し、陸の源氏は箙(えびら)を叩いてどよめいた。これを見ていた平氏の武者、

年五十ほど、黒革おどしの鎧を着、白柄の長刀を持っている者が、興に乗って扇のあった下で舞い始めた。

義経はこれも射るように命じ、与一はこの武者も射抜いて船底にさかさに射倒した。

平家の船は静まり返り、源氏は再び箙を叩いてどよめいた。あるものは「あ、射た」といい、あるものは

「心無いことを」といった。 怒った平氏は再び攻めかかる。激しい合戦の最中に義経が海に落とした弓を

敵の攻撃の中で拾い上げて帰り「こんな弱い弓を敵に拾われて、これが源氏の大将の弓かと嘲られては

末代までの恥辱だ」と語った。物語の「弓流し」のエピソードはこの際のことである。』

ひよどりごえ 扇の的 (ともにネット画像より)

話は安徳天皇からそれてしまいましたが、若くして崩御した天皇を安置するため、6年後に、

赤間関阿弥陀寺境内に御影堂を建立し、その後明治になって赤間宮、そして昭和15年には、赤間神宮とし、

官幣大社とされました。 で、御影堂建立により、安徳天皇の命日にあたる3月24日(旧暦)を期して

法要(先帝会と称して)が営まれてきましたが、それが新暦4月23日~25日となり、現在では

「先帝祭」と称した赤間神宮の祭事が5月2~3日に行われているのです。

赤間神宮

(ウイキペディアより)

(ウイキペディアより)

この祭事の模様は次のように記されていました。(ウイキペディアより)

『平家落人の子孫らで組織される全国平家会の参列のもと御陵前での神事を始め、平家一門追悼祭などが

ある。 翌3日に、平家の遺臣で中島四郎太夫という者が、漁師に身を窶して平家再興を計りつつ下関に潜伏、

先帝会には威儀を正して参拝したという故事に因んで、その子孫に端を発する「中島組」という漁業団体員

が参拝、これを「中島組参拝の式」という。それに次いで「上臈・官女参拝の式(「上臈道中」)」と

なるが、これも壇ノ浦の戦いの後に在地の苫屋に援われた建礼門院(平徳子)の侍女達が、在地の苫屋に

養われつつ御陵に香花を手向け、先帝会には容姿を整えて参拝したことに縁由するという。

その後 妓楼を営むようになった苫屋の主人が、侍女達及びその遺族も没したために、抱える遊女達に

その風俗を真似て宮廷装束に身を纏わせて参拝させるようになり、これが江戸時代に至って、当時存在した

稲荷町遊廓の遊女によって受け継がれて、現在の「上臈道中」となったといい、吉原の花魁に模した

太夫が禿(かむろ)、上臈、稚児、警固(けいご)らを従え、下関市中を外八文字を踏んで歩く。』

今から、800年以上前に思いを致し、ひと時源平の終焉を垣間見たのでした。

<平家物語第11巻9「先帝身投げ」の一節>

「このくにはそくさんへんどとまうして、ものうきさかひにてさぶらふ。あのなみのしたにこそ、

ごくらくじやうどとて、めでたきみやこのさぶらふ。それへぐしまゐらせさぶらふぞ」と、さまざまに

なぐさめまゐらせしかば、やまばといろのぎよいにびんづらゆはせたまひて、おんなみだにおぼれ、

ちひさううつくしきおんてをあはせ、まづひんがしにむかはせたまひて、いせだいじんぐう、しやう

はちまんぐうに、おんいとままうさせおはしまし、そののちにしにむかはせたまひて、おんねんぶつ

ありしかば、二位殿やがていだきまゐらせて、「なみのそこにもみやこのさぶらふぞ」となぐさめ

まゐらせて、ちひろのそこにぞしづみたまふ。かなしきかな、むじやうのはるのかぜ」

戦いの中にあってなお、雅ごころを忘れず・・優美でした。