熊本、大分では余震がしつっこく続き、被災者の方々の不安といら立ちは、増すばかりです。

本当に何とかしてほしい・・!

4月14日夜から21日午前9時までに両県で発生した地震は、震度7を2回含め、震度4以上は91回、

震度1以上は752回と報道されています。(NHK)

地震に関する強さなどの単位が、またここに来て新しく“カイン”が出てきました。

出て来たというのではなく、新しく知ったというのが正解です。 で、この際、これらを再度まとめて

みました。

地震の大きさを表す単位として、震度、マグニチュード、ガル、カインがあります。以下纏めてみました。

震度 かつて、震度は体感および周囲の状況から推定していましたが、平成8年(1996年)4月以降は、

計測震度計により自動的に観測し速報しています(気象庁)。全国に震度観測点が4,384か所(気象庁670、

地方公共団体2,932、防災科学技術研究所782)あり、ここに“計測震度計”が設置され、震度計内部で

デジタル処理されて観測点の揺れの強さが数値化され出力されます。

地震情報などにより発表される「震度」というのは、“震度階級”と呼ばれるもので、震度計で出力された

数値を換算して震度階級が算出されているのです。

気象庁震度階級表は以下の通りです。

|

震度階級 |

計 測 震 度 |

震度階級 |

計 測 震 度 |

|

0 |

0.5未満 |

5弱 |

4.5以上5.0未満 |

|

1 |

0.5以上1.5未満 |

5強 |

5.0以上5.5未満 |

|

2 |

1.5以上2.5未満 |

6弱 |

5.5以上6.0未満 |

|

3 |

2.5以上3.5未満 |

6強 |

6.0以上6.5未満 |

|

4 |

3.5以上4.5未満 |

7 |

6.5以上 |

専門的になりますが、震度計の中での処理は、地震の加速度を東西、南北の2成分と上下1成分を計測し、

これらのベクトル波形を合成した絶対値がある値 a 以上となる時間が丁度 0.3秒となる a を求め、

I = 2 log a + 0.94 の式から 計測震度 I が計算されています。

震度は揺れの強さを示しており、たとえば、震度3は、屋内にいる人の殆どが揺れを感じる。

震度5弱は、棚にある本や食器が落ちたりする。震度5強は、モノにつかまらないと歩き難い。家具が

倒れたりする。震度6強では、這わないと動くことが難しい、家具などが倒れる、木造家屋なども倒壊する。

震度7は、建物の倒壊が多くなる。

マグニチュード 地震が発するエネルギーの大きさを対数で表した指標値で、揺れの大きさを表す

震度とは異なります。マグニチュードは地震そのものの強さ(大きさ)で、震源地から近いか遠いかに

よってその揺れを感じる強さ“震度”は違っていますよね。 英語圏では「マグニチュード」よりも

「リヒター・スケール」の名称が一般的だそうです。

リヒター関係式

(ウイキペディアより)

(ウイキペディアより)

マグニチュードを定義したものは数種ありますが、一般に、次のように考えられています。

すなわち、地震が発するエネルギーの大きさを E(単位:ジュール)、マグニチュードを M とすると、

の関係があり、この式からマグニチュードMが 1 大きいと左辺のlogEが1.5 だけ増加するからエネルギーは

31.62倍大きくなるのです。( )。

)。

したがってマグニチュードが 2 大きくなると地震のエネルギーは1000倍になる(31.62 × 31.62 ≒ 1000 )

のです。 実際には、震源までの深さ、最大振幅、震源断層面積、変移量などから難しい式により

計算されています。日本では、気象庁マグニチュードMjとして計算されています。

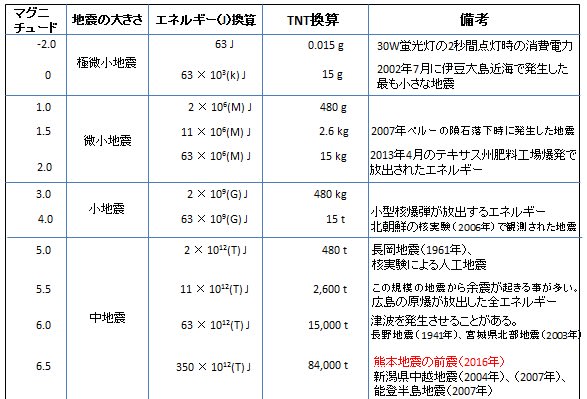

マグニチュードと地震の大きさ、エネルギーなどの目安について、表(部分)を引用します。

マグニチュードと地震の大きさ

さらに、ウイキペディアには、マグニチュード10以上についても“参考”として次のように書かれて

いました。

・マグニチュード11.0 4,800億t 恐竜絶滅の原因と見られる小惑星が地球に衝突した時に

発生した地震(推定)

・マグニチュード11.5 2兆6,000億t 地球が太陽から受ける総エネルギー1日分

・マグニチュード12.0 15兆t 地球が真っ二つに割れて起こる地震(理屈上)

とありました。

ガル ガル(Gal / gal)は、加速度を表す単位であり、地震では、人や建物にかかる瞬間的な力を示す

ものとして用いられています。 1ガルは、「メートル毎秒毎秒の100分の1」すなわち「センチメートル

毎秒毎秒」(cm/s²)と定義されています。しかし、国際単位系では認められておらず、国際単位系では、

「メートル毎秒毎秒」(m/s²)つまり、1Gal=0.01m/s²です。 Galというのは、Galileo

(ガリレオ)に因んだものだそうですが、地球表面における重力加速度は、981Galで、学校時代の式を

思い出します。 物体にはたらく力 Fは、F=mg(mは物体の質量、gはガル)で、位置エネルギーEは、

E=mgh(hは高さ) でしたね。 なので、地震で働く力 F=M・G(Mは物体の重さ)であらわされる

のです。

世界最大の地震による加速度は、岩手・宮城内陸地震(2008年6月14日)の際に岩手県一関市厳美町祭畤で

観測した4022ガルであり、この記録は「地震時に記録された最大加速度」(largest peak ground

acceleration measured in an earthquake )としてギネスに認定されているとありました。(ウイキペディア)

カイン 地震動の最大速度で1秒間にどれだけ変位するかを表す単位で、1カイン=1cm毎秒

(1kine=1cm/sec)と定義されています。 つまり、加速度ガルがどのくらいの時間続いたかで速度Vは、

V=G・t(秒)で表されますね。 加速度が同じでも、それが継続する時間によって速度、移動距離が

違ってきます。 自動車で急発進した時などで経験しますが、この速度が建物にとって重要であり、

“最大何カインの地震動が働いた”というように使われています。地震動の最大加速度(ガル)の大きさ

よりも最大速度(カイン)の大きさの方が建物の被害状況とよく一致することが知られています。

ここで、現在問題が続いている熊本・大分地震と記憶に新しい地震の最大ガル、最大カインを以下に

記しておきます。

最大加速度(ガル) 最大速度(カイン)

熊本益城町(2016.4.14) 1580 92

阪神淡路大震災(1985) 891 112

東日本大震災(2011) 2933 100

新潟中越地震(2004) 1722 148

余談ですが、新幹線N700系は、722ガルとありました。

地震に関連した、当ブログ記事の単位に関して、“ガルとベクレル”(2011.3.20)、“シーベルト”

(2011.3.17)などをアップしていました。 この時は、原子力発電所が被災したため、放射能関連の

単位も取り上げていました。 ベクレルは放射能の量の単位、シーベルトは人が被ばくした時の大きさの

単位でした。

また、地震の原因についても言及しておきたいですが、これについてはまたの機会としたいと思います。

すなわち、プレート境界地震かプレート内地震かなどの区分があり、プレート内地震には断層型などが

含まれています。東日本大震災はプレート境界型で、今回の熊本地震は断層型ではないかと思われます。