本日、三浦和良「やめないよ」を読み終わりました。

日経新聞のスポーツ欄に2週間に1回連載されるコラムを5年間分纏めた一冊である。

人生の指南書として最高でだ。

最近、こんなことを言う人が増えたと思う。

「若い時のカズは大っ嫌いだったが、今は大好き」

歳と共に余裕と器をしっかりと身に付けた人間は違うな・・・。

いまだ、日経新聞にはコラムは連載中なのでこれからも隔週で楽しめる。

でも、「やめないよ2」が発刊されるのは、5年後。

それまで、当然、現役だよね。カズ

最高のコラムを1編。

この時期は契約のことがみんなの関心事になる。

契約終了が決まった後にチームを救うゴールを決め、一転『残留』となる選手もいれば、リーグ戦34試合のうち33試合に出場した翌年に解雇される選手もいる。

選手の運命は移ろいやすい。

十数年前、契約期間を残しつつ、チーム事情で解雇されたブラジル人選手がいた。違約金の減額を求められたうえに、クラブに顔を出さず日本を去ってほしいと頼まれ、「退団理由は『妻の出産のためブラジルに帰国する』ということにしたい」と言われたという。その奥さんは日本の産婦人科に通い、日本での出産を心待ちにしていた。「なのにオレはこんな理由で辞めたと思われるのか」と彼は嘆いた。

クラブにはクラブの言い分がある。それを納得できる形で説明すれば後ろめたさはないはずだ。言い繕って隠すのは説明能力がないから。クラブの判断や考え、哲学に自信かないからだ。僕には理解できない。

契約に限らず、サッカーでは納得できないことも起こる。判定一つに文句を付ける選手も最近は多い。主張することはいい。でも「なぜこうなるんだ」と文句を言いつつも走らなきゃ。「なぜこうなんだ」と不満に終始し、放棄するようならプロとしては終わりだ。

17歳のころ、ブラジルで悩んでいた僕は諭されたものだ。「僕はいつだって考えている」「考えるだけで止まっている人間はたくさんいる。お前もそうだ。考え、悩め。でも前に出ろ」失敗して、人生のレールを躇み外すこともある。その時も、フラフラでもいいから止まるな――。「一気に100m進まなくていい。カズ。1cmでいいから前へ進むんだ。考えるだけではダメだ」

今も胸に残る。

過去の実績なんてものはどこかへしまって、今を歩む。150点以上ゴールしたのは昔の話、今の僕にはどうでもいいんだ。仮にFW経験がない監督が俺にシュートに関して指示をしたとする。「シュートでは教わることはない」と考えるようでは、伸びない。耳を傾け、プラスとなる何かを探すことだ。

学ばない者は人のせいにする。学びつつある者は自分のせいにする。学ぶということを知っている者はだれのせいにもしない。

僕は学ぴ続ける人間でいたい。

日経新聞のスポーツ欄に2週間に1回連載されるコラムを5年間分纏めた一冊である。

人生の指南書として最高でだ。

最近、こんなことを言う人が増えたと思う。

「若い時のカズは大っ嫌いだったが、今は大好き」

歳と共に余裕と器をしっかりと身に付けた人間は違うな・・・。

いまだ、日経新聞にはコラムは連載中なのでこれからも隔週で楽しめる。

でも、「やめないよ2」が発刊されるのは、5年後。

それまで、当然、現役だよね。カズ

最高のコラムを1編。

この時期は契約のことがみんなの関心事になる。

契約終了が決まった後にチームを救うゴールを決め、一転『残留』となる選手もいれば、リーグ戦34試合のうち33試合に出場した翌年に解雇される選手もいる。

選手の運命は移ろいやすい。

十数年前、契約期間を残しつつ、チーム事情で解雇されたブラジル人選手がいた。違約金の減額を求められたうえに、クラブに顔を出さず日本を去ってほしいと頼まれ、「退団理由は『妻の出産のためブラジルに帰国する』ということにしたい」と言われたという。その奥さんは日本の産婦人科に通い、日本での出産を心待ちにしていた。「なのにオレはこんな理由で辞めたと思われるのか」と彼は嘆いた。

クラブにはクラブの言い分がある。それを納得できる形で説明すれば後ろめたさはないはずだ。言い繕って隠すのは説明能力がないから。クラブの判断や考え、哲学に自信かないからだ。僕には理解できない。

契約に限らず、サッカーでは納得できないことも起こる。判定一つに文句を付ける選手も最近は多い。主張することはいい。でも「なぜこうなるんだ」と文句を言いつつも走らなきゃ。「なぜこうなんだ」と不満に終始し、放棄するようならプロとしては終わりだ。

17歳のころ、ブラジルで悩んでいた僕は諭されたものだ。「僕はいつだって考えている」「考えるだけで止まっている人間はたくさんいる。お前もそうだ。考え、悩め。でも前に出ろ」失敗して、人生のレールを躇み外すこともある。その時も、フラフラでもいいから止まるな――。「一気に100m進まなくていい。カズ。1cmでいいから前へ進むんだ。考えるだけではダメだ」

今も胸に残る。

過去の実績なんてものはどこかへしまって、今を歩む。150点以上ゴールしたのは昔の話、今の僕にはどうでもいいんだ。仮にFW経験がない監督が俺にシュートに関して指示をしたとする。「シュートでは教わることはない」と考えるようでは、伸びない。耳を傾け、プラスとなる何かを探すことだ。

学ばない者は人のせいにする。学びつつある者は自分のせいにする。学ぶということを知っている者はだれのせいにもしない。

僕は学ぴ続ける人間でいたい。

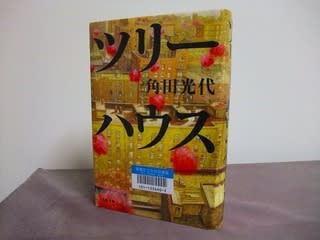

の話題本

の話題本 コーナーで見つけ、帯に書かれた内容説明だけに興味を覚え、図書館予約。

コーナーで見つけ、帯に書かれた内容説明だけに興味を覚え、図書館予約。