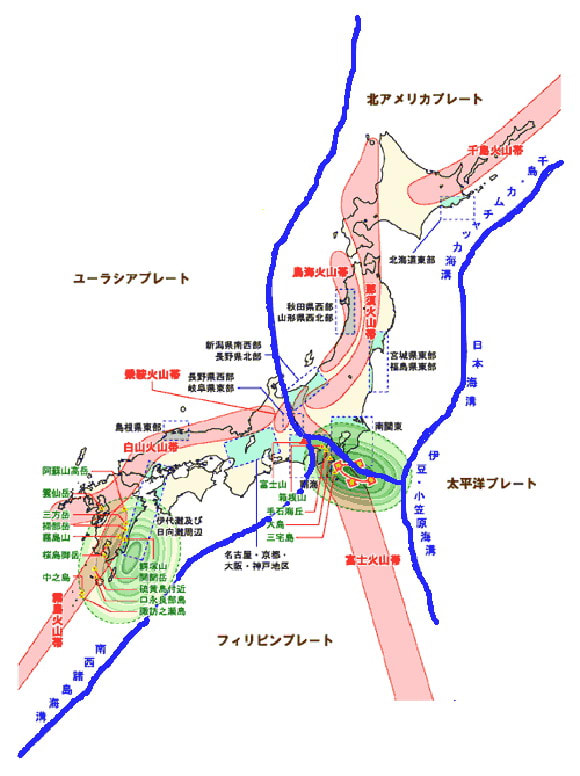

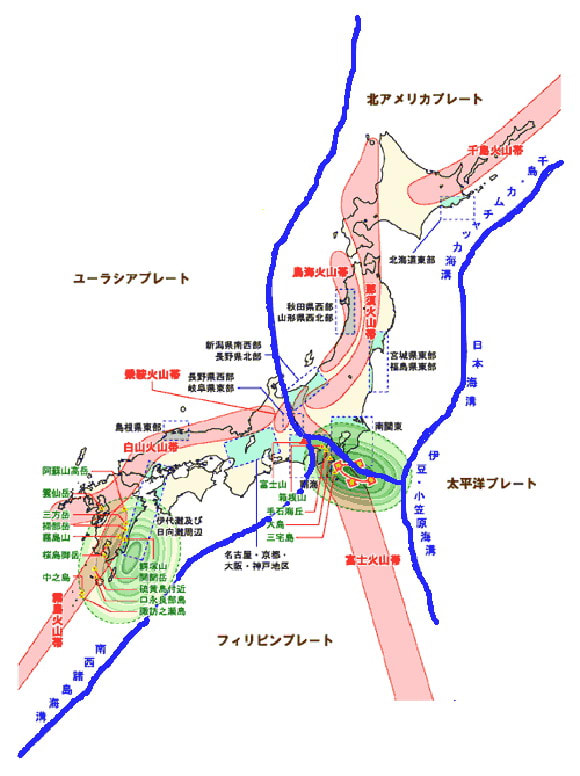

昨日の暖かさが嘘のように今日はまた冬に舞い戻ってしまった。風が冷たく寒い。しばらくまだ寒い日が続くようだ。昨年の今頃はまだ職場の隣の醤油工場の駐車場にロウバイの黄色い花が見られていたのだが、震災後その木が切られてしまい、今年は見られなくなった。九州ではもう梅が開いたようで、釜石のこの時期に見られる数少ない花であるロウバイがなくなったのが残念だ。今年は何とか庭にロウバイを植えておこうと思っている。職場のそばの薬師公園には山茶花も咲くのだが、この山茶花も震災後何本かなくなってしまった。東北の冬は限られた花しか見られない。その限られた花が切り取られてしまった。切られたロウバイが見事に大きな木だったので、頼んで自分の家に植えるわけにもいかなかった。もう少し小さければお願いするところだった。今鹿児島県の桜島の噴火の回数が記録を更新し続けているそうだ。桜島はその名前の通り島であったが、前回の1914年の大噴火で陸続きになってしまった。この時の火山灰は東京にまで降り注いだ。日本列島は火山列島であると同時に地震列島でもある。これまでそれらは比較的安定していたが、阪神大震災頃から不安定な時期に入って来た。日本列島は4つものプレートがより会う本来極めて不安定な位置にある。千島・カムチャッカ海溝ー日本海溝ー伊豆・小笠原海溝を結ぶ太平洋側の海溝で太平洋プレートが北は北アメリカプレートの下へ、南はフィリピンプレートの下へ沈み込んでいる。沈み込んで行った太平洋プレートは先の海溝から西へおおよそ100Kmの地点の地下深くで摩擦熱を生じ、その熱が岩を熱する。これが圧力の低下が起きるとともにマグマとなり、地上に噴き出すことで火山が形成される。従って日本列島の火山帯はプレートによる摩擦熱の発生する海溝から西約100Kmほどのところに分布することになる。太平洋プレートは西に向かって沈み込んでおり、従って、他のプレートへは西に向かって圧力がかかる。日本列島には多くの断層もあり、その断層にも当然圧力が加わって来る。琵琶湖の西岸地帯には南北に断層帯が走っており、その西側には三方・花折断層帯が並走し、こちらは若狭湾へ繋がっている。もともと琵琶湖は三重県の伊賀上野付近にあったものが地殻変動のたびに北へ少しづつズレて来たもので、いずれは若狭湾と繋がってしまうと考えられている。その琵琶湖で湖底から泥が噴き上げられており、次第にその範囲が広がっている。最近の研究で、断層に湖の水が浸みこんで地下のマグマに温められ、再び噴き出して来た、ということが分かって来た。湖底の泥の温度も水温より高い状態が続いている。2001年3月の広島県安芸灘地震の前にも、岩国市で井戸から49℃のお湯が出たという報告があり、琵琶湖の異常も、地殻変動の前兆現象である可能性が考えられる、という。若狭湾には高速増殖炉「もんじゅ」や12基の原発があり、原発銀座と言われるほど集中して原子力施設が並んでいる。断層帯が連動して動けばこれらへの影響は甚大なものになる。日本最高峰の富士山に近接した北側では3つのプレートの合流点がある。富士山は1707年の宝永の大噴火を起こして以来約300年間眠ったような状態にあった。そのため日本では富士山の研究がほとんどなされてこなかった。2000年から2001年にかけて、しかし、富士山の地下深くで低周波の地震が観測されるようになり、急に、富士山の火山活動が注目されるようになり、国も研究のための予算を組むことになった。以後もマグマによると考えられる低周波地震の回数は増え続け、さらにGPSによる富士山の膨張も明らかとなり、活発なマグマの蓄積と上昇が確認されて来た。宝永地震から49日後に起きた富士山の宝永大噴火により東海道・紀伊半島を中心に倒壊家屋6万戸、流失家屋2万戸、死者およそ2万人が出たと言われる。この時江戸でも降り積もった火山灰は5cmに達したとも言われる。富士山が噴火した場合はガスと火山灰と火山弾が、時速150kmで噴出される可能性があるという。東京の首都機能は間違いなく麻痺状態になるだろう。太平洋プレートの沈み込みによるエネルギーの蓄積がこれらすべての現象の原因なのだ。そして今はそのエネルギーが蓄積の極限に達しており、エネルギーが開放されるのを待っている状態だと言える。

日本列島の火山帯は概ね海溝の西100Kmに分布する