日々のパソコン案内板

【Excel関数】 No.1(A~I) No.2(J~S) No.3(T~Y)

【Excelの小技】 【HTMLタグ&小技】

【PDFの簡単セキュリティ】

【複数フォルダーを一括作成するんならExcelが超便利だよ!!】

【アップデートが終わらない!? Windowsの修復ツールを使ってみる方法】

【削除してしまったファイルやデータを復元する方法ー其の一(以前のバージョン)】

【削除ファイルやデータを復元する方法ー其の二(ファイル履歴)】

【Excel振替伝票の借方に入力したら貸方に対比する科目を自動記入】

【手書きで書くように分数表記する方法】

【Web上のリンクさせてある文字列を選択する方法】

【Excel2010以降は条件付き書式設定での文字色にも対応!】

【Windows10のWindows PowerShellでシステムスキャンの手順】

梅肉エキス【紀州の赤本】

(ムメフラール1000mg含有/製品100g中)

(ムメフラール1000mg含有/製品100g中)

手術の時に、必要な筋肉細胞は太ももから採取するのが一般的なんですね・・・

私の知人も、脳腫瘍の手術の時、

やはり、自分の太腿から採取され・・・それを移植されたようでした。

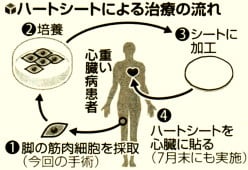

自分の体の細胞を採取してシート状に培養したものを心臓に貼り付ける治療法・・・

この治療法でも脚の筋肉を採取し、培養するようです・・・

このシートを心臓に貼り付ける治療法が初めて保険適用治療として実施されるらしいです。

重い心臓病の患者さんにとっては、待ちに待たれた朗報ですよね。

一日も早く全国に広がることを願いたいですね。

今朝はこの記事を紹介してみようと思います。

~以下、5月31日読売新聞朝刊より抜粋~

「心臓シート」初の保険治療

阪大病院 脚の筋肉を採取

ハートシートは、医療機器メーカー「テルモ」(東京)が、大阪大の澤芳教授らの研究成果をもとに開発。「製品の安全性が確認でき、効果が見込めれば、条件付きで承認する」とした、医薬品医療機器法(2014年11月施行)に基づく早期承認制度の適用第1号となり、今年1月に保険適用された。

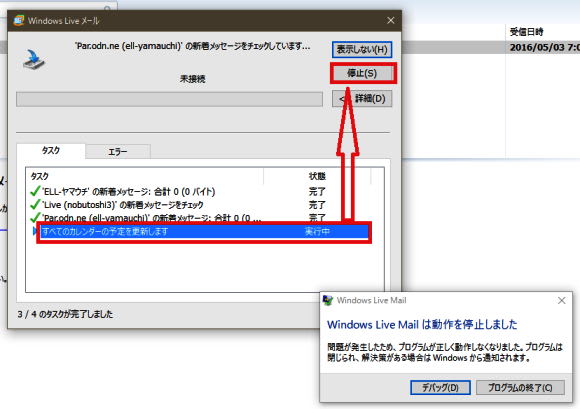

Windows Live Mailが昨夕突然おかしくなった・・・

カレンダーを更新させる段階で不具合が生じているようです・・・

マイクロソフトからの連絡でアウトルックと同期させた時

Live mailでカレンダー機能が停止していたんですが・・・

昨日、そのカレンダー機能に書き込んでしまったのが原因のようです・・・

その機能を停止する方法を探してみたのですが・・・見つからず・・・⇘

私は、メールのひな型をその時々で、すぐ使えるように創っているので、

Live Mailを使用しなければ手間がかかってしまうんで困ってしまいました・・・

ただ、動作を停止した画面をそのままにしておいて、

送受信ボタンをクリックすれば、メールの進捗状況の画面が出てくるので、

カレンダーの同期部分をクリックし⇒停止ボタンをクリック⇒閉じる×

上記の過程を踏めば送受信画面が閉じることは無くは可能です。

マイクロソフトも終了を伝達して来てるので、解決策はないかも・・・だから、

面倒くさいけど、このやり方をやる以外ないのかも・・・です。

というわけで今朝は少々落ち込んでます・・・

今日は夏の風物詩ビアガーデンについてのお話を一つ。

屋上ビアガーデンの始まりってご存知ですか?!

今朝は、このトリビアを紹介してみようと思います。

~以下、5月30日読売新聞朝刊より抜粋~

デパートなどの屋上で、風に吹かれつつ、キリリと冷えた生ビールでのどを潤すビアガーデン。真夏の至福のひと時ですが、日本の屋上ビアガーデンの始まりは大阪とされています。

デパートなどの屋上で、風に吹かれつつ、キリリと冷えた生ビールでのどを潤すビアガーデン。真夏の至福のひと時ですが、日本の屋上ビアガーデンの始まりは大阪とされています。

その歴史は1953年、旧大阪第一生命ビル(大阪市北区)の地下にあったビアレストラン「ニュートーキョー」にまでさかのぼります。

ホンダが企画した新しいオートバイの展示会について相談を受けた際、当時の店長が、お客さんをもてなすため、屋上でビールや食事をふるまうことを発案しました。

12階建てで約41㍍の高さがあった当時の第一生命ビルは、国内でも有数の高層ビルで見晴らしも良く、評判は上々でした。

その後、うわさを聞き付けた人たちからは、「屋上でビールが飲みたい」という要望がたくさん寄せられました。これならいけると、翌54年6月、屋上ビアガーデンが正式にオープンしました。

ラーメン1杯が30~40円の時代、生ビール1杯で240円もしましたが、連日、満員となる人気だったそうです。

その後も高度敬愛成長とともに、会社帰りにジョッキで乾杯するサラリーマンらの人気を集め、屋上ビアガーデンは夏の風物詩となるまでに定着しました。ニュートーキョーは建て替え後の第一生命ビルの地下で現在も営業しています。

カレンダーを更新させる段階で不具合が生じているようです・・・

マイクロソフトからの連絡でアウトルックと同期させた時

Live mailでカレンダー機能が停止していたんですが・・・

昨日、そのカレンダー機能に書き込んでしまったのが原因のようです・・・

その機能を停止する方法を探してみたのですが・・・見つからず・・・⇘

私は、メールのひな型をその時々で、すぐ使えるように創っているので、

Live Mailを使用しなければ手間がかかってしまうんで困ってしまいました・・・

ただ、動作を停止した画面をそのままにしておいて、

送受信ボタンをクリックすれば、メールの進捗状況の画面が出てくるので、

カレンダーの同期部分をクリックし⇒停止ボタンをクリック⇒閉じる×

上記の過程を踏めば送受信画面が閉じることは無くは可能です。

マイクロソフトも終了を伝達して来てるので、解決策はないかも・・・だから、

面倒くさいけど、このやり方をやる以外ないのかも・・・です。

というわけで今朝は少々落ち込んでます・・・

今日は夏の風物詩ビアガーデンについてのお話を一つ。

屋上ビアガーデンの始まりってご存知ですか?!

今朝は、このトリビアを紹介してみようと思います。

~以下、5月30日読売新聞朝刊より抜粋~

その歴史は1953年、旧大阪第一生命ビル(大阪市北区)の地下にあったビアレストラン「ニュートーキョー」にまでさかのぼります。

ホンダが企画した新しいオートバイの展示会について相談を受けた際、当時の店長が、お客さんをもてなすため、屋上でビールや食事をふるまうことを発案しました。

Econo

トリビア

トリビア

屋上で乾杯 発祥は大阪

12階建てで約41㍍の高さがあった当時の第一生命ビルは、国内でも有数の高層ビルで見晴らしも良く、評判は上々でした。

その後、うわさを聞き付けた人たちからは、「屋上でビールが飲みたい」という要望がたくさん寄せられました。これならいけると、翌54年6月、屋上ビアガーデンが正式にオープンしました。

ラーメン1杯が30~40円の時代、生ビール1杯で240円もしましたが、連日、満員となる人気だったそうです。

その後も高度敬愛成長とともに、会社帰りにジョッキで乾杯するサラリーマンらの人気を集め、屋上ビアガーデンは夏の風物詩となるまでに定着しました。ニュートーキョーは建て替え後の第一生命ビルの地下で現在も営業しています。

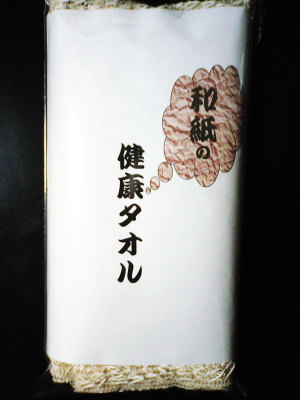

ご好評頂いてます・・・ ご好評頂いてます・・・和紙のシャリ感・・・ 弊社オリジナルタオルを アウトレット価格でご提供! 品番[T_03] 健康タオル【和紙】 1枚 820円 2枚 1,555円 3枚 2,160円 |

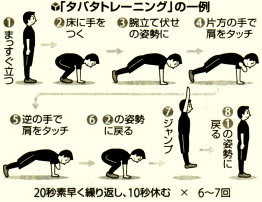

以前にもブログで書いたことがある「タバタ」・・・

結構、気にはなっている運動なのですが・・・

海外ではかなりの人気を博しているようですね。

ただ、私にはハードすぎるようで、年齢的にも無理なようです・・・

実際、発案者の田畑教授自身も注意を促しています。

ということで、

私は現在のやり方を継続して行きまぁ~すヾ(@⌒ー⌒@)ノ

しかし、年齢的にも若く且つ体力に自信のある方は実践すべきやと思いますよ。

今朝は、再び「タバタ」に関する記事を転載してみようと思います。

~以下、5月29日読売新聞朝刊より抜粋~

心肺強化 海外で人気

有+無酸素「タバタトレーニング」

負荷の高い20秒の運動と、10秒の休憩を6~7回繰り返す「タバタトレーニング」が、海外で人気だ。わずか3分ほどの運動で心肺機能を強化できるとして、英国ではDVDが発売され、動画サイトでも

投稿が相次ぐ。映画でスーパーマン役を演じた俳優ヘンリー・カビルも実践するという。「タバタ」を世に送り出した立命館大スポーツ健康科学部長の田畑泉教授=写真=に、その効果を聞いた。

有酸素系は、ジョギングやウォーキングなどの比較的低い負荷の運動をする際に、酸素を使て主に脂肪をエネルギーに変える。一方、無酸素系は100㍍走などの比較的高い負荷の運動をする際、酸素を使わず、主にグリコーゲン(糖質)をエネルギーにする。「脂肪燃焼には、有酸素運動(エアロビクス)が向く」とされるのはこのためだ。

「タバタ」の誕生は、田畑教授が1980年代、当時のスピードスケート日本代表が取り入れていたトレーニングの科学的効果を調べたのがきっかけだ。

自転車型の器具で最大心拍数(220-年齢=1分当たり)の90%に達するほどの高い負荷でペダル踏み運動を20秒行い10秒休む。これを6~7回繰り返す。終了後選手たちは疲労困ぱいで動けないほどだった。

一見すると、このトレーニングは無酸素運動。しかし、有酸素運動の負荷の目安である「酸素摂取量」も海を追うごとに上昇し、6~7回目には最大値に達していた。6週間後のデータを分析すると、無酸素系で30%、有酸素系で10%の機能改善が見られた。

田畑教授は1996~97年、米国のスポーツ医学誌にこの研究成果を論文発表。近年になって、有酸素系、無酸素系の両方を短時間で鍛える究極のトレーニング法と注目されるようになり、五輪選手も練習に取り入れた。

田畑教授は、「タバタ」が血糖値に与える効果についてもラットの実験で調べてみた。

血糖値を下げる働きを持つたんぱく質「GLUT4」は、有酸素運動で最も増えるとされてきた。そこで、一方のグループには体重の16%の重りをつけて「20秒泳ぐ、10秒休む」を繰り返す「タバタ」をさせた。もう一方のグループには体重の2%の重りを付けて6時間続けて泳ぐ有酸素運動をさせた。結果、GLUT4の濃度は、ほぼ同じだったという。

GLUT4の増量を促す「PGC1α」というたんぱく質は、運動を終えたあと24時間以上、高い状態を保っていることもわかった。このため、田畑教授は「糖尿病予防という目的で、タバタをするなら週2~3回でいい」という。

激しい運動のため十分な準備運動が欠かせず、体の弱い人は注意が必要だ。田畑教授は「50歳以上の男性、60歳以上の女性、高血圧の人は、医師と相談してから実践してほしい」と話す。

地図データ会社ゼンリンが、

外出先で道に迷ったとき、まず何に頼るのかを調査したらしい。

13~4年前、副業で梅肉エキスの販売を始めた頃には、

チラシのポスティングの為に、

京都市内の区別のゼンリンの地図を買い求め、

当日、廻る場所をコピーし、それを持って廻ってました・・・

今、振り返って見ると、かなり手間な方法をやってたもんだと思います。

今では、パソコンの地図をプリントしたり・・・

もっと手軽にスマホの地図を見ればいいわけですから・・・

車での移動なら、目的地までカーナビもありますしね。

車で想い出しますのは・・・

私が新婚旅行で会社を休んでいた間に、愛知県から新規のお客様が来社され、

「営業の方に来ていただきたい」と名刺を置いて行かれたらしく

初出社の日に名刺一枚を頼りに愛知県まで走ったことも・・・

勿論、カーナビなんてない時代でしたし・・・

会社の車には地図すら入ってなかったんで、何度道を聞いたことか・・・

今から想えば、良く行ったもんやと思います・・・

今では、カーナビがなければいけないと思いますね。(笑)

今朝は、ゼンリンの調査結果記事を転載してみようと思います。

~以下、5月28日読売新聞朝刊より抜粋~

道に迷ったときに、最初に行うこととして、「スマホの地図を確認する」という回答は37%。「通りすがりの人に聞く」(16%)を大きく上回った。同社の2年前の調査では、先ずスマホを確認する人は22%で、急増ぶりが目立つ。

若い人ほどスマホを頼りにする割合が高く、29歳以下は男女とも、通りすがりの人に聞く割合の10倍前後に上った。近くの店舗で道を聞く人や路上にある地図を見る人などは少数だった。

また、この1年以内に地図を利用した人は92%。内訳(複数回答)では、パソコン用のインターネット地図が67%と最も多く、次いでスマホ用のインターネット地図が45%、カーナビが31%。スマホ用のネット地図を利用した人は、2年前より4割以上増えた。紙の地図を使った人は26%にとどまった。

移動する時に使う地図としては、スマホの地図が55%と最多。次いでパソコン用地図を印刷したものが44%、カーナビが41%と続いた。

外出先で道に迷ったとき、まず何に頼るのかを調査したらしい。

13~4年前、副業で梅肉エキスの販売を始めた頃には、

チラシのポスティングの為に、

京都市内の区別のゼンリンの地図を買い求め、

当日、廻る場所をコピーし、それを持って廻ってました・・・

今、振り返って見ると、かなり手間な方法をやってたもんだと思います。

今では、パソコンの地図をプリントしたり・・・

もっと手軽にスマホの地図を見ればいいわけですから・・・

車での移動なら、目的地までカーナビもありますしね。

車で想い出しますのは・・・

私が新婚旅行で会社を休んでいた間に、愛知県から新規のお客様が来社され、

「営業の方に来ていただきたい」と名刺を置いて行かれたらしく

初出社の日に名刺一枚を頼りに愛知県まで走ったことも・・・

勿論、カーナビなんてない時代でしたし・・・

会社の車には地図すら入ってなかったんで、何度道を聞いたことか・・・

今から想えば、良く行ったもんやと思います・・・

今では、カーナビがなければいけないと思いますね。(笑)

今朝は、ゼンリンの調査結果記事を転載してみようと思います。

~以下、5月28日読売新聞朝刊より抜粋~

外出先 道に迷ったら…

「スマホで確認」急増37%

外出先で道に迷った場合、まずスマートフォンの地図に頼る人が、2年前より約7割も増えたとする調査結果を、地図データ会社、ゼンリンが発表した。

18~69歳 2万人調査

調査は今年2月にインターネット上で実施し、18~69歳の男女約2万人が回答した。道に迷ったときに、最初に行うこととして、「スマホの地図を確認する」という回答は37%。「通りすがりの人に聞く」(16%)を大きく上回った。同社の2年前の調査では、先ずスマホを確認する人は22%で、急増ぶりが目立つ。

若い人ほどスマホを頼りにする割合が高く、29歳以下は男女とも、通りすがりの人に聞く割合の10倍前後に上った。近くの店舗で道を聞く人や路上にある地図を見る人などは少数だった。

また、この1年以内に地図を利用した人は92%。内訳(複数回答)では、パソコン用のインターネット地図が67%と最も多く、次いでスマホ用のインターネット地図が45%、カーナビが31%。スマホ用のネット地図を利用した人は、2年前より4割以上増えた。紙の地図を使った人は26%にとどまった。

移動する時に使う地図としては、スマホの地図が55%と最多。次いでパソコン用地図を印刷したものが44%、カーナビが41%と続いた。

交通手段の少ない田舎街を通る時・・・

この集落の人達はどこで買い物されてるんやろ・・・と疑問に感じることがあります。

延々と車を走らせていても、店舗らしきものが見当たらない時もあります・・・

私の妻は、車の免許すら持っていないので、

もしも、田舎で生活していたら自転車かバスの利用しか無いわけです・・・が、

買い物の行き帰りで一日終わってしまうようなことになってしまうんでしょうね。

だから、田舎に行けば行くほど一人一台車を持っているような感じですよね・・・

でも、一人暮らしのお年寄りなどはかなり不便を強いられている筈ですが・・・

その不便さ・・・もし私やったら、耐えられないと思います。

過去には、人里離れたところで暮らしてみたいと想う時期もありました・・・

しかし、自給自足で生活するなんて強い気持ちもなく・・・ただ、単なる憧れ・・・

妻も・・・海と山と両方ある様な場所に住みたかったようです・・・

昨日の夕刊に過疎地の住民タクシーの記事が載ってました。

京都府京丹後市で一般ドライバーが事前登録し、

マイカーで「タクシー営業」をするという試みを始めたと・・・

今朝は、この記事を転載してみようと思います。

~以下、5月26日読売新聞夕刊より抜粋~

日本でマイカーで客を有償で運ぶことは「白タク行為」として道路運送法で禁じられているが、非営利団体(NPO)や市町村が公共交通機関のない地域などで行うことは認めており、同市のNPO法人が同社の協力を得てシステムを活用。2008年にタクシー会社が撤退した同市の丹後町地域で乗車し、移動は同市内に限る条件で運営を始めた。

初乗り480円。その後は1㌔ごとに120円加算されるが、料金は一般タクシーの半額程度という。市民18人がドライバーとして登録している。

同市は観光客の利便性も高めたい考えで、この日行われた出発式で三崎政直市長は「便利な暮らしや観光振興を後押しする地域財産となってほしい」と話した。

この集落の人達はどこで買い物されてるんやろ・・・と疑問に感じることがあります。

延々と車を走らせていても、店舗らしきものが見当たらない時もあります・・・

私の妻は、車の免許すら持っていないので、

もしも、田舎で生活していたら自転車かバスの利用しか無いわけです・・・が、

買い物の行き帰りで一日終わってしまうようなことになってしまうんでしょうね。

だから、田舎に行けば行くほど一人一台車を持っているような感じですよね・・・

でも、一人暮らしのお年寄りなどはかなり不便を強いられている筈ですが・・・

その不便さ・・・もし私やったら、耐えられないと思います。

過去には、人里離れたところで暮らしてみたいと想う時期もありました・・・

しかし、自給自足で生活するなんて強い気持ちもなく・・・ただ、単なる憧れ・・・

妻も・・・海と山と両方ある様な場所に住みたかったようです・・・

昨日の夕刊に過疎地の住民タクシーの記事が載ってました。

京都府京丹後市で一般ドライバーが事前登録し、

マイカーで「タクシー営業」をするという試みを始めたと・・・

今朝は、この記事を転載してみようと思います。

~以下、5月26日読売新聞夕刊より抜粋~

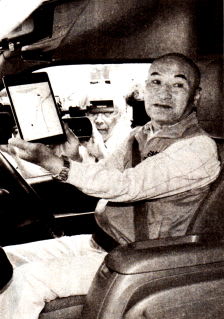

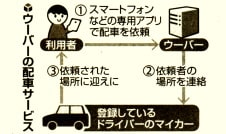

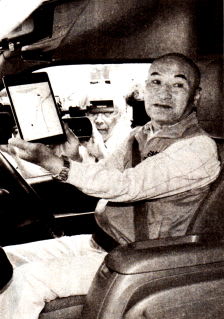

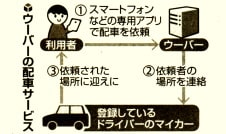

過疎地に住民タクシー

米新興企業「ウーバーテクノロジーズ」が世界各国で展開する、料金を取ってマイカーで客を運ぶ形態の配車サービスが26日、京都府京丹後市で始まった。国内でのサービス導入は初めて。マイカーの「タクシー営業」は交通手段の乏しい過疎地などで例外的に認められており、住民らの新たな移動方法として定着するか注目される。

米配車サービス 京丹後で国内初

サービスは事前登録した一般ドライバーのマイカーをスマートフォンなどの専用アプリで呼び出し、目的地まで運んでもらう仕組み。同社は世界450都市以上でサービスを提供している。

▲

タブレット端末を操作

するドライバー(26日、

京都府京丹後市で)=

清水裕撮影

するドライバー(26日、

京都府京丹後市で)=

清水裕撮影

日本でマイカーで客を有償で運ぶことは「白タク行為」として道路運送法で禁じられているが、非営利団体(NPO)や市町村が公共交通機関のない地域などで行うことは認めており、同市のNPO法人が同社の協力を得てシステムを活用。2008年にタクシー会社が撤退した同市の丹後町地域で乗車し、移動は同市内に限る条件で運営を始めた。

初乗り480円。その後は1㌔ごとに120円加算されるが、料金は一般タクシーの半額程度という。市民18人がドライバーとして登録している。

同市は観光客の利便性も高めたい考えで、この日行われた出発式で三崎政直市長は「便利な暮らしや観光振興を後押しする地域財産となってほしい」と話した。

毎夕、体重計に乗るのが日課になっています・・・

体重は最近は61.8~63Kgの間を行ったり来たりですが、

ここ数日間は62Kg代前半で安定しているようです・・・

私の場合問題は、内臓脂肪がやや高めの状態が続いてたんですね。

体脂肪が12.8~13%なのに対して内臓脂肪が11レベルくらいでやや多め・・・

だから、懸命に筋トレ&ストレッチ&ウォーキングをやってる訳なんです。

その結果、ここ1週間くらいは内臓脂肪が8~9.5レベルと

標準レベルで安定しだしたんです。ヾ(@⌒ー⌒@)ノ

けど、妻の内臓脂肪は5~5.5レベルとかなり低いようで

少々、うらやましくもありますね・・・

筋肉量は52Kg前後で落ちることもなく安定しているのですが、

基礎代謝量が私の年齢では、まだかなり多いようですが・・・

1500㌔・㌍を下回るようになりました。

もっと、筋トレをやり基礎代謝量をアップすることも大切なのかなあ~・・・と

兎に角、何事も毎日の積み重ねですよね!

さあ!今日も一日頑張りましょう!

今朝は、体脂肪計の仕組みに関する記事を転載してみようと思います。

~以下、5月19日読売新聞朝刊より抜粋~

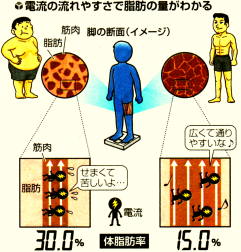

薄着になる機会が増え、脂肪の付き具合が気になる季節になった。内臓の周りの脂肪がたまると、心臓病や動脈硬化など生活習慣病の心配も出てくる。体脂肪計で体脂肪率を知っておく必要がある。どんな仕組みで測定しているのだろうか。

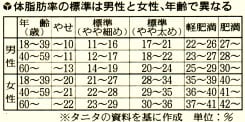

体脂肪率の標準は、性別や年齢によって異なる=表=。同じ30%でも、男性なら肥満だが、女性は標準の範囲内に収まる。

高めの体脂肪率を引き下げるには、食事面で摂取カロリーを減らし、運動面で消費カロリーを増やすのが有効だ。

運動として、日本生活習慣病予防協会理事長で医学博士の池田義雄さんは、やや早歩き(分速80㍍ほど)のウォーキングを40分、筋トレを10分、体操10分を薦める。

運動習慣のない人は、10分のウォーキングから始め、慣れてくれば歩く時間や他の運動を増やす形でいい。「細切れの運動でも、合算した時間分と同等の効果があります」と池田さんは助言する。

高めの体脂肪率を引き下げるには、食事面で摂取カロリーを減らし、運動面で消費カロリーを増やすのが有効だ。

運動として、日本生活習慣病予防協会理事長で医学博士の池田義雄さんは、やや早歩き(分速80㍍ほど)のウォーキングを40分、筋トレを10分、体操10分を薦める。

体脂肪率下げるには…

食事面 摂取カロリー減

運動面 消費カロリー増

運動習慣のない人は、10分のウォーキングから始め、慣れてくれば歩く時間や他の運動を増やす形でいい。「細切れの運動でも、合算した時間分と同等の効果があります」と池田さんは助言する。

体脂肪率測る仕組みは?

電流の流れやすさで把握

体脂肪率は、体重に占める脂肪の割合を指す。体内にある脂肪を取り出して重さを量るわけにはいかない。タニタ(東京)主任研究員の西澤美幸さんは、「体脂肪計では、筋肉は電流を通しやすく、脂肪は通しにくいという性質を利用して、脂肪の量を測ります」と話す。体脂肪計には乗って測るタイプや握って測るタイプなどがあるが、いずれも測定の際、弱い電流を体に流す。身長と体重が同じ人に同じ電流を流しても、筋肉が少なく脂肪が多い方は電流が通りにくく、流すための圧力(電圧)が大きくなる。この原理を使い、流す電流の値と検出される電圧の値を元に、電流の通りにくさ(電気抵抗値)を算出する。電気抵抗値が大きいほど、同じ体格でも体脂肪率が高くなる。

ただ、背の高い人は体が大きい分、電流の流れる経路が長くなる。それに伴い、電圧も高くなって電気抵抗値が大きく出てしまう。タニタの場合、エックス線を使った解析装置で老若男女1万人の体脂肪率を詳しく調べたデータを基に、抵抗値を年齢や身長などに応じて補正し、体脂肪率を出す。体脂肪計を始めて使う際、性別や身長、年齢を入力するのはこのためだ。

体脂肪率の補正の仕方はメーカーごとに異なり、同じ人でも違う数値が出る可能性はある。

体脂肪率は同じ条件で毎日測定したい。西澤さんによると、夕食前かつ入浴前での測定がいいという。

「朝は、寝ている間の発汗で、電流を通しやすい水分が失われる分、体脂肪率は高めに出る傾向がある。食後は、電流を通さないものの重さが増えたと体脂肪計が誤って認識しやすくなり、体脂肪率は高めになる」と説明する。一方、入浴して体温が上がると電気抵抗値が小さくなり、体脂肪率が低めに出る。

今やスマホは老若男女を問わず欠かせないものとなりつつあるようです・・・

中高年の方達の中には、かつてのテレビの様な感覚で

色々なものが見られる楽しい機器という認識しかない人も多いのかも知れませんね。

しかし、スマホには広告をクリックするだけで・・・

即!注文!・・・さらには、有料サイトへつながってしまう・・・等々

危険も一杯あるわけですが、

果たしてどこまで認識されているのか疑わしく感じる時もあります。

ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)などに置いても、

友達リクエストを利用し、友達になり個人情報を聞き出し、

キャッチセールスなどに利用する・・・なんて、当たり前ですし・・・

そんな事とも知らないで、スマホは携帯電話と一緒みたいな物だからと・・・

セキュリティーソフトすら入れてない人が殆どのようですし・・・

悪用しようとすれば、いくらでもできる状態で行き渡ってしまっている気がします。

スマホを売る側も顧客獲得に必死で、

そんな危険性に関する細かいことは説明しないですし・・・

結局は、自分の身は自分で守る!・・・これが一番!

しかし、この危機管理意識・・・

今の日本人に一番欠けていることのように感じてしまいますね・・・

今朝は、スマホの相談に関する記事を転載してみようと思います。

~以下、5月24日読売新聞夕刊より抜粋~

白書によると、15年度中に全国の消費生活センターに寄せられたスマートフォンに関する相談件数が9万893件と、過去最多となった。「勝手に有料サイトにつながってしまった」など、スマートフォンを操作中にトラブルにあったケースがほとんどで、アダルトサイトに関連したトラブルが半数を占めていた。

また、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)に関する相談件数も9004件と過去最多だった。特に中高年層からの相談が急増し、10年度と比べると、60歳代からの相談が約13倍、70歳以上からの相談が約23倍になった。「SNSで知り合った人にサプリメントを買わされた」「広告表示をきっかけにサプリメントを注文したら、定期購入契約になっていた」といった内容が多かった。

白書では「主に中高年層でスマートフォンやSNSを利用する人が急速に増えている」と分析している。

中高年の方達の中には、かつてのテレビの様な感覚で

色々なものが見られる楽しい機器という認識しかない人も多いのかも知れませんね。

しかし、スマホには広告をクリックするだけで・・・

即!注文!・・・さらには、有料サイトへつながってしまう・・・等々

危険も一杯あるわけですが、

果たしてどこまで認識されているのか疑わしく感じる時もあります。

ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)などに置いても、

友達リクエストを利用し、友達になり個人情報を聞き出し、

キャッチセールスなどに利用する・・・なんて、当たり前ですし・・・

そんな事とも知らないで、スマホは携帯電話と一緒みたいな物だからと・・・

セキュリティーソフトすら入れてない人が殆どのようですし・・・

悪用しようとすれば、いくらでもできる状態で行き渡ってしまっている気がします。

スマホを売る側も顧客獲得に必死で、

そんな危険性に関する細かいことは説明しないですし・・・

結局は、自分の身は自分で守る!・・・これが一番!

しかし、この危機管理意識・・・

今の日本人に一番欠けていることのように感じてしまいますね・・・

今朝は、スマホの相談に関する記事を転載してみようと思います。

~以下、5月24日読売新聞夕刊より抜粋~

スマホの相談 過去最多

消費者白書 SNS関係 中高年急増

政府は24日、2016年版の「消費者白書」を閣議決定した。白書によると、15年度中に全国の消費生活センターに寄せられたスマートフォンに関する相談件数が9万893件と、過去最多となった。「勝手に有料サイトにつながってしまった」など、スマートフォンを操作中にトラブルにあったケースがほとんどで、アダルトサイトに関連したトラブルが半数を占めていた。

また、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)に関する相談件数も9004件と過去最多だった。特に中高年層からの相談が急増し、10年度と比べると、60歳代からの相談が約13倍、70歳以上からの相談が約23倍になった。「SNSで知り合った人にサプリメントを買わされた」「広告表示をきっかけにサプリメントを注文したら、定期購入契約になっていた」といった内容が多かった。

白書では「主に中高年層でスマートフォンやSNSを利用する人が急速に増えている」と分析している。

餃子の王将は・・・

第一号店は京都四条大宮の交差点の西北の大宮東映(?)という映画館の

1~2軒北隣で正確に言えば後院通沿いにありました。

餃子の大きさが大きくて、安く・・・

当時は大学生が結構行ってたんですが・・・

店構えは決して洒落た感じじゃなく、暖簾がかかってました・・・

それが、見てる間に大きくなり・・・

今や「餃子の王将」を知らない人はいないくらいまでになりました。

今まで私も結構お世話になってきましたが、ここ数年は、行ってないですね。

その王将がニンニク抜きの餃子を発売するといいますが・・・

王将餃子の味が変わってしまうんでしょうか・・・

当面はニンニク入りも並行して販売するとは言いますが・・・

是非一度食べに行ってみたいですね!(^^♪

今朝は、王将のニンニク抜き餃子に関する記事を転載してみようと思います。

~以下、5月24日読売新聞朝刊より抜粋~

「餃子の王将」を展開する王将フードサービスが、創業以来初となるニンニク抜きの餃子を発売する。口臭が気になる女性客らの需要を開拓する狙いで、京都・大阪・兵庫の計100店で26日から試験販売する。

王将の餃子は1967年の四条大宮店(京都市)の初出店以来、ニンニク入りで、「約50年間一筋にこだわってきた味」(渡辺直人社長)だ。今回は、ニンニクを抜いた代わりに、調味料の配合を変えたり、ショウガを増量したりして、スパイシーで、さっぱりした味わいにするという。今後は来店者の反応を見ながら味を調整し、全国での販売を目指す。「ニンニク入り」も並行して販売を続ける。

第一号店は京都四条大宮の交差点の西北の大宮東映(?)という映画館の

1~2軒北隣で正確に言えば後院通沿いにありました。

餃子の大きさが大きくて、安く・・・

当時は大学生が結構行ってたんですが・・・

店構えは決して洒落た感じじゃなく、暖簾がかかってました・・・

それが、見てる間に大きくなり・・・

今や「餃子の王将」を知らない人はいないくらいまでになりました。

今まで私も結構お世話になってきましたが、ここ数年は、行ってないですね。

その王将がニンニク抜きの餃子を発売するといいますが・・・

王将餃子の味が変わってしまうんでしょうか・・・

当面はニンニク入りも並行して販売するとは言いますが・・・

是非一度食べに行ってみたいですね!(^^♪

今朝は、王将のニンニク抜き餃子に関する記事を転載してみようと思います。

~以下、5月24日読売新聞朝刊より抜粋~

王将の餃子

ニンニク抜き

餃子の王将で販売されている餃子。ニンニク抜きも26日から試験販売される

100店試験販売

「餃子の王将」を展開する王将フードサービスが、創業以来初となるニンニク抜きの餃子を発売する。口臭が気になる女性客らの需要を開拓する狙いで、京都・大阪・兵庫の計100店で26日から試験販売する。

王将の餃子は1967年の四条大宮店(京都市)の初出店以来、ニンニク入りで、「約50年間一筋にこだわってきた味」(渡辺直人社長)だ。今回は、ニンニクを抜いた代わりに、調味料の配合を変えたり、ショウガを増量したりして、スパイシーで、さっぱりした味わいにするという。今後は来店者の反応を見ながら味を調整し、全国での販売を目指す。「ニンニク入り」も並行して販売を続ける。

人間は・・・

生まれながらに「善い心」を持っている?!

いや、「悪い心」を持って生まれてくる!?

私は、学生時代は前者の性善説を信じていました・・・

というより、信じたかったんだと思います・・・

でも、最近は醜い人の心を垣間見ることが多く

性悪説を認めざるを得ない気もしています。

政治学者としてテレビなどマスコミで知名度を上げ

政治家に収まったどこかの御仁・・・

要は、個人のお金も、公のお金も・・・区別が一切つかない人物だったようで、

情けないというか、憐れみさえ感じてしまう人物やったんですね。

東京五輪までは、今の地位に固執したいようで、

懸命に延命のみに努力されてるようで、説明責任すら果たしていませんよね。

食うていくこともままならず、餓死したりしている人も

いるような世の中なのに・・・ホンマに、情けない・・・

今朝は、長野県佐久市の事件に関するコラムを紹介してみようと思います。

~以下、5月23日読売新聞朝刊より抜粋~

生まれながらに「善い心」を持っている?!

いや、「悪い心」を持って生まれてくる!?

私は、学生時代は前者の性善説を信じていました・・・

というより、信じたかったんだと思います・・・

でも、最近は醜い人の心を垣間見ることが多く

性悪説を認めざるを得ない気もしています。

政治学者としてテレビなどマスコミで知名度を上げ

政治家に収まったどこかの御仁・・・

要は、個人のお金も、公のお金も・・・区別が一切つかない人物だったようで、

情けないというか、憐れみさえ感じてしまう人物やったんですね。

東京五輪までは、今の地位に固執したいようで、

懸命に延命のみに努力されてるようで、説明責任すら果たしていませんよね。

食うていくこともままならず、餓死したりしている人も

いるような世の中なのに・・・ホンマに、情けない・・・

今朝は、長野県佐久市の事件に関するコラムを紹介してみようと思います。

~以下、5月23日読売新聞朝刊より抜粋~

地方で起きた小さな事件でも気になるものがある。

長野県佐久市で今月10日未明、会社事務所に入り込んだ近所の男(52)が、窃盗などの疑いで現行犯逮捕された。

盗んだとされたのは、ポットに入った約2㍑のお湯。持参したポットに移し替えていた。

「生活が苦しく、自宅の高熱水道費を払えなかった」。そう供述したという。佐久区検は、建造物侵入の罪だけで起訴した。

佐久市福祉課によると、男から生活保護の相談はなかったという。電気、ガス、水道が料金滞納で止まった時、事業者から福祉部門へ連絡する仕組みも同市では作られていない。

どこかで福祉につながっていたら、と身の上を想像していたら、驚きの報道があった。

イタリアの最高裁は、飢えに耐えかねてソーセージとチーズ計約500円分を万引きした男に無罪判決を出した。「緊急不可欠な栄養摂取の必要に迫られて少量の食品を盗む行為は犯罪に当たらない」という判断だ。

国を問わず、生活に困って刑事事件を起こしてしまう人がいる一方で、少々のことでは捕まりそうにない人たちもいる。

家族で泊まった豪華ホテルの代金や天ぷら店での私的飲食費などを、政治資金から出していた政治家。どこかの国に資産を移して税金を免れる富裕層。

お湯を渇望した男との落差が何ともやるせない

長野県佐久市で今月10日未明、会社事務所に入り込んだ近所の男(52)が、窃盗などの疑いで現行犯逮捕された。

盗んだとされたのは、ポットに入った約2㍑のお湯。持参したポットに移し替えていた。

「生活が苦しく、自宅の高熱水道費を払えなかった」。そう供述したという。佐久区検は、建造物侵入の罪だけで起訴した。

佐久市福祉課によると、男から生活保護の相談はなかったという。電気、ガス、水道が料金滞納で止まった時、事業者から福祉部門へ連絡する仕組みも同市では作られていない。

今日

のノート

お湯がほしい

どこかで福祉につながっていたら、と身の上を想像していたら、驚きの報道があった。

イタリアの最高裁は、飢えに耐えかねてソーセージとチーズ計約500円分を万引きした男に無罪判決を出した。「緊急不可欠な栄養摂取の必要に迫られて少量の食品を盗む行為は犯罪に当たらない」という判断だ。

国を問わず、生活に困って刑事事件を起こしてしまう人がいる一方で、少々のことでは捕まりそうにない人たちもいる。

家族で泊まった豪華ホテルの代金や天ぷら店での私的飲食費などを、政治資金から出していた政治家。どこかの国に資産を移して税金を免れる富裕層。

お湯を渇望した男との落差が何ともやるせない

編集委員 原昌平

ご好評頂いてます・・・ ご好評頂いてます・・・和紙のシャリ感・・・ 弊社オリジナルタオルを アウトレット価格でご提供! 品番[T_03] 健康タオル【和紙】 1枚 820円 2枚 1,555円 3枚 2,160円 |

数年前でしたか・・・

知人がたまたま遊びに来ていた姪御さんを紹介してくれたんですが・・・

極端に細い女性でした・・・

その知人曰く、「京都に来てから拒食症になってしまった」・・・と

ご主人の転勤で、九州から京都へ引っ越してこられたらしいんですが、

初めは、元々、多少ふっくらとされててダイエットの気持ちも入っていた様で・・・

そこに、転勤による見知らぬ土地での環境の違いに戸惑い・不安・・・が重なり、

拒食症になってしまわれたようです。

その後、徐々に食事が摂れるようになってきたとは聞いてましたが・・・

果たして完全に回復されたのかどうかはわかりません・・・

この摂食障害って、若い女性には結構多いと聞きますね。

「カーペンターズ」のカレン・アン・カーペンターが拒食症で亡くなったことから

私は摂食障害という病気を知りました・・・

数年前にも、拒食症の女性が敢えてモデルとして自らの身体を晒したポスターで

全世界を驚かせました・・・

かつてのモデルのツイッギーの登場辺りから、

痩せてるほうが美しい!?・・・

などとの思いが女性たちの間で定着しだしたように思いますね。

痩せすぎでも・・・肥え過ぎでも・・・やはり駄目ですよね。

心身とも健康体であるのが一番です!!

筋肉を使うことにより基礎代謝を上げ・・・

有酸素運動により脂肪を燃焼させ・・・

その上で、正しい食生活をする!これに尽きると思います!

ただ、正しい食生活・・・これが難しいんですけどね・・・

今朝は、京都の摂食障害支援施設に関する記事を転載してみようと思います。

~以下、5月22日読売新聞朝刊より抜粋~

摂食障害 克服へ一歩

摂食障害の患者、雑貨作りなどを通して社会復帰を目指す全国でも珍しい支援施設「プティパ」が、4月から南区で常設化された。摂食障害は若い女性に多くみられ、命を落とす危険性もあるが、国内では専門医療機関さえ少ないのが現状。運営するNPO法人「SEEDきょうと」は、「摂食障害で悩む多くの人に利用してほしい」と呼びかけている。 (落合宏美)

雑貨作り 孤立防ぐ

南区の支援施設 常設化

摂食障害は、ストレスなどから正常な食生活を送れなくなる精神疾患。体形を気にして引きこもったり、栄養失調で仕事ができなくなったりし、社会から孤立するケースが多い。国が2009~11年に行った調査によると、女子中学生の100人に1~2人が摂食障害傾向にあるとされる。

施設は、府内の医療関係者らでつくる「SEEDきょうと」が患者の居場所作りを目的に13年8月に南区の民家に開設した。プティパはフランス語で「小さな一歩」という意味。これまで月数回程度患者の交流会を開いていたが、昨年10月にNPO法人化し、助成金を得られることで、常設が可能になった。

施設での活動は、△雑貨作りを通して活動することのやりがいを感じてもらう「ワーク」△障害への理解を深め、闘病の悩みを共有する「トーク」△特に内容を定めない「フリー」――の3本柱。活動中は臨床心理士ら専門スタッフが付き添う。

現在は約25人の患者が登録。その一人のパート女性(43)は、大学進学後の寮生活になじめず、18歳で発症した。過食と嘔吐を繰り返し、心療内科に通ったが、適切な治療を受けられず、就職後も体調不良による欠勤を繰り返した。

施設では、当初は他の参加者と体形を比べてしまうなど戸惑いもあったが、徐々に人間関係の築き方を学んでいる。女性は「社会では失敗できないけど、ここでは失敗しても理解してもらえる。いつか克服して、今度は私が支援する側になりたい」と話す。

高校2年で発症した女性(28)は「体調の波に合わせて通える」と話し、別の女性(31)も「社会復帰の初めの一歩。ここにきて、治したいと前向きに考えられるようになった」と話している。

摂食障害を巡っては、厚生労働省が昨年度、モデル事業として全国3か所に「摂食障害治療支援センター」を設置したばかり。国として、患者数の実態把握もできておらず、欧米に比べて遅れているとされる。

SEEDきょうと理事で精神科医の水原祐起さん(37)は「摂食障害は誰でも発症する病気。施設を核に支援の輪を広げていきたい」と話している。

【原則】 平日午前9時半~午後3時半。

【問い合わせ】 SEEDきょうと

【メール】 info.kedsc@gmail.com

【電話】 075・748・7834

ご好評頂いてます・・・ ご好評頂いてます・・・和紙のシャリ感・・・ 弊社オリジナルタオルを アウトレット価格でご提供! 品番[T_03] 健康タオル【和紙】 1枚 820円 2枚 1,555円 3枚 2,160円 |

我が家のカレーは、知人から教わった牛すじカレー・・・

牛すじの下処理に時間がかかるんですが、

良いすじ肉が手に入った時に、何時間かかけて軟らかくなるまで茹で上げ

それを冷凍して置くんです・・・

それをカレーにしたり・・・コンソメ味でスープ状に煮込んだり・・・

カレーの場合は、市販の一番辛い辛口ルーを2種類使い

さらに、ガラムマサラなどの香辛料で味を調えます。

夕食はもちろんカレー・・・翌朝はパンとカレー・・・

さらに、さらに・・・夜もカレーうどんにして3食!

食べても、食べても飽きません!

カレーくらい何も気にせず食べたいですよねヾ(@⌒ー⌒@)ノ

皆さんのご家庭では、そんなカレーを食べられてるんでしょうね?

今朝は、最近のカレー食に関する記事を転載してみようと思います。

~以下、5月21日読売新聞朝刊より抜粋~

老若男女問わず広く好まれているカレー。専門店などで食べられるほか、家庭の定番メニューの位置づけも揺らぎがない。最近では塩分やカロリーなどに気を配る消費者に向けて、健康志向のルウやレトルト商品などが登場している。 (大郷秀爾)

カレーも健康志向

調査会社マイボイスコムが昨年実施した「カレーに関するアンケート調査」でカレーを食べる頻度を聞いたところ、「月に2~3回程度」が37%、「月に1回程度」が29%、「週に1回程度」が11%となった。

自宅で作る 83%

また、どのようなカレーを食べるかという問い(複数回答)には、「自宅でルウ、あるいはスパイスなどから作る」が83%と最も多かった。次いで「レトルトカレー」(45%)、「外食」(25%)と続き、自宅で食べられる頻度の高さが読み取れる。塩分ひかえめ♦生薬配合

■ カロリーカット

高血圧など生活習慣病を予防する観点から、塩分の摂取量を気にする人は多い。厚生労働省が改定した2015年版の食事摂取基準では、1日の食塩摂取の目標量は男性8.0㌘、女性7.0㌘(いずれも18歳以上)と以前より低く設定された。こうした動きの中で、塩分を控えめにしたカレー関連商品も増えている。ハウス食品が昨年8月に発売した「ヘルシーオカレー 野菜の旨みまろやかタイプ」(税込み想定価格257円)は、1食分の塩分やカロリーを自社の「バーモントカレー」と比較して30%カットしたカレールウ。一般的なルウに含まれる塩分は1皿あたり約2㌘だが、1.4㌘に抑えた。野菜や果実の甘みやうま味を加え、塩分を減らしても美味しく感じられるように仕上げたという。

大塚食品が今年3月に発売した「マイサイズ いいね!プラス 塩分が気になる方の欧風カレー」(税込み希望小売価格184円)はレトルトカレーで、1食あたりに含まれる塩分を1㌘にした。

調剤薬局で販売される商品で、同社は「薬局を訪れる人は塩分を制限されている高血圧の人も多い。塩分の摂取量を計算できればメニューの選択肢も広がる」と話す。たんぱく質が不足気味の人向けに、1食分のたんぱく質を10㌘に設定したタイプもある。

■ 野菜摂取補う

健康的な材料にこだわった商品も多い。サンスターの「健康道場 かける一膳分<ほうれん草カレー>」(同3240円)は、食物繊維やビタミン、ミネラルを豊富に含む米ぬかを配合したレトルトカレーソース。ペースト状にしたほうれん草も加えており、不足しがちな緑黄色野菜の摂取を補うという。

森下仁丹が漢方専門店を展開する薬日本堂と共同開発した「仁丹の食養生カレー」(同1404円)は、仁丹にも使っている甘茶や桂皮(シナモン)を始めとする生薬をスパイスとして配合している。

調理の手間を省き、朝など忙しい時でもすぐ食事が取れるようにした商品もある。

手軽に作れる商品としてはレトルトカレーが定番だが、アサヒグループ食品の「畑カレー たっぷり野菜と鶏肉のカレー」(同292円)はフリーズドライの技術を使ったカレー。付属の容器に野菜などの具材入りの固形カレーソースを入れてお湯を注ぐと、約60秒で出来上がるという手軽さが売りだ。

ご好評頂いてます・・・ ご好評頂いてます・・・和紙のシャリ感・・・ 弊社オリジナルタオルを アウトレット価格でご提供! 品番[T_03] 健康タオル【和紙】 1枚 820円 2枚 1,555円 3枚 2,160円 |

我が家は子どもが小学生の頃は、いわゆる「鍵っ子」でした・・・

首から、家の鍵をぶら下げさせていました・・・

今考えると・・・子供達二人ともよく頑張ってくれたもんやと思いますね。

子供たちの寂しいだろうという気持ちは察してはいたのですが、

如何せん、再出発の為の蓄財が余りにも乏しく・・・

二人して懸命に働くことしか出来なかったんです・・・

早いもので、あれから30数年経ってしまいました・・・

子供達はそれぞれ独立し、己の人生を歩んでいますが、

今でも、当時のことは鮮明に覚えています・・・というか、忘れちゃいけないと思ってます・・・

ただ、あの当時は、現在のように殺伐とした世の中ではなかったようにも感じますね。

子供の誘拐などにしても然りで、余りにも、世の中、信用できなくなりましたね・・・

娘のところの子供達も留守番をさせると聞けば、

心配になり・・・ついつい電話をしてしまうこともあります。

兎に角、色々とルールを作っておかなくては駄目なんでしょうね。

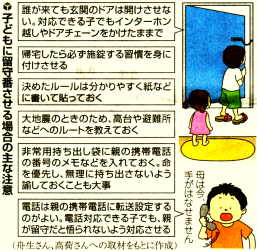

今朝は、子供の留守番に関する記事を転載してみようと思います。

~以下、5月20日読売新聞朝刊より抜粋~

誰が来ても玄関開けない

子供に留守番をさせて、不安を感じる人は少なくないだろう。人がいても家に忍び込む泥棒もいるし、熊本地震のような突然の災害もある。防犯や防災のルールを親子で普段から話し合い、子供に分かるよう伝えておきたい。

留守番のルール

家の電話を親の携帯電話に転送できるなら、設定して出かけるのがよい。ワンコール後に電話するなど、あらかじめ決めた電話以外には出させない方法や、留守番電話に設定して出かけるなどの方法もあるが、空き巣が留守かどうかを確認するため電話してくることもある。

帰宅したら施錠♦災害時の避難方法も

留守番のルールは、子供の年齢や成長度、家庭の事情や住宅環境などによって変わる。舟生さんは「一方的に押しつけるのではなく、親子で話し合い、理解させながら決めてほしい」と話す。また、複雑で覚えられず、いざという時に混乱するようでは本末転倒。ルールはなるべくシンプルにしたい。決めたルールを子供の成長に合わせて見直すことも忘れずに。「留守番がうまくできなかったとしても、『頑張ってね』と褒めてあげることが、次へつなげるために大事です」と舟生さん。

災害時のルールも決めておきたい。4月の熊本地震が最大震度7を記録したのは夜間だったが、地震はいつ起きるか分からない。危機管理アドバイザーの高荷智也さんは「ルールがなぜ大切なのかを子ども自身に理解させ、言われなくても判断し、すぐに行動がとれるようにしてほしい」と話す。

大事なのは、倒れやすい家具を置かない安全な部屋を確保し、地震を感じたら、そこに逃げ込むよう教えておくことだ。親子でどちらが早くその部屋に行けるかを競争するなど、普段から身に付けさせたい。子供部屋や寝室など子供が長くいる部屋にやむを得ず家具を置く場合は、転倒対策を施しておこう。

揺れが収まった後、津波や火災に備えて高台や避難所に行けるよう場所やルートを教えておくこと。高荷さんは「日頃の親子のコミュニケーションが欠かせません」とアドバイスしている。

我が家の中では、妻より私の方が臭いには敏感やと思います・・・

特に食品の臭いには一段と敏感ですね。

過去にも、お正月のお節料理の件があるんですが・・・

元旦に食べ残っていた料理をベランダに置いていたんですが、

翌日、一口食べようと口までもっていった瞬間に・・・「やばいっ!」と

私と娘は食べなかったんですが、妻と息子は食べてしまったんですね・・・

暫くして、二人ともお腹を壊してしまいました。

この時は、冬なので外の方が寒いからと安心感があったんですが、

日が昇り、暖かい日差しに細菌が繁殖したようでしたね・・・

腐敗といえば・・・

これからの時期、生ゴミの臭いや食中毒が気になるんですが・・・

皆さんはどのような対策をされてるんでしょうね?

一番困るのが、生ゴミの腐敗臭・・・

これだけは、何とかしたいのですが完全に抑え込むことが難しいですよね。

今朝は、その対策に関する記事を転載してみようと思います。

~以下、5月19日読売新聞朝刊より抜粋~

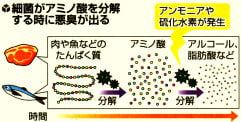

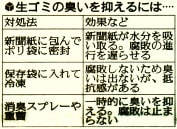

生ゴミ臭い封じ込め

気温が上がるこれからの季節は、生ごみの悪臭が発生しやすくなる。うまく抑え込む方法はないだろうか。

生ゴミの悪臭は食材が腐敗することで発生する。

古新聞に包んで

生ゴミの悪臭を断つには、なるべく水分を取り除いて腐敗を遅らせることだ。家事代行サービスを手がける「快適住まいる」(千葉市)代表の嶋野美紀子さんは古新聞の活用を勧める。たまった生ゴミを新聞紙で包み、ポリ袋などで密封する。新聞紙がゴミの水分を吸ってくれるため、腐敗が進みにくくなる。ふた付きのゴミ箱に入れてしまえば、臭いをかなり抑え込めるという。消臭スプレーや重層を振りかける方法も一定の効果があるが、腐敗そのものを止めることはできない。

ゴミ収集日まで日数がある時はどうするか。嶋野さんは「奥の手」として、野菜くずなどの冷凍を挙げる。調理の段階でポリ袋に入れ、さらにジッパーで密封できる食品保存袋にしまって冷凍してしまう。抵抗感はあるが、腐敗を止めることができる。三角コーナーなどに入れてしまった生ゴミは、不衛生なので適さない。三角コーナーや排水口周りは、食器用とは別のスポンジなどでこまめに洗う。細菌の多い場所に生ゴミを入れないようにしよう。

東京家政大客員教授の藤井建夫さん(食品衛生学)によると、「腐敗」とは、たんぱく質や炭水化物などが細菌によって分解される化学変化だ。

たんぱく質はアミノ酸に、アミノ酸はアルコールや二酸化炭素、脂肪酸などに分解される。このうち、アミノ酸が分解される過程で、アンモニアや硫化水素などが発生する。これが悪臭の正体。アンモニアはツンと鼻につく刺激臭、硫化水素は腐った卵のような臭いがする。

最近は、肉や魚などの食品に元から存在しているものと、手やまな板などから食品に移ってくるものがある。いずれも、栄養分が豊富にあり、気温が高く、水分が多い環境で盛んに増殖する。台所の三角コーナーなどにある生ゴミは、これらの条件がそろった「格好のすみか」といえる。

最近は、夏場は条件がそろえば20~30分程度に1回分裂しながら増殖していくという。倍々で増えていくので、単純計算で1個の最近が10回分裂すれば1000個、20回で100万個、24回で1000万個を超えることになる。

「食材1㌘あたりの細菌数が約1000万個に達すると、人は悪臭を感じるというデータもあります。夏場なら半日と持たずに悪臭が出てくる」と藤井さん。

腐敗を進める細菌は、食中毒の原因菌となるサルモネラなどとは異なる。体内に入っても必ずしも腹痛や下痢などを起こすとは限らない。ただし、腐敗が進みやすい環境では食中毒菌も同じように増殖しやすいので注意が必要だ。

アンモニアや硫化水素には、ハエなどが集まってくる。これも衛生上好ましくない。生ゴミの悪臭を立つことは、衛生的な環境を保ち、体の健康を守る意味からも大切だといえる。

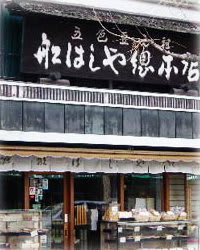

誰しもが一度は食べたことのある五色豆・・・

どこか懐かしい・・・子供の頃を想い出させてくれます。

その五色豆を製造販売しているのが

「船はしや総本店」・・・

創業120年という

老舗中の老舗なんですが、

その店頭に・・・

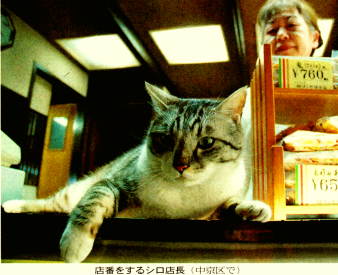

店番をしている猫がいるらしいんです

名前は「シロ」!この店の看板(=^・・^=)店長なんですって!

場所は寺町二条上がったところ・・・京都市役所の少し北に位置する場所・・・

寺町京極の御池通りを北へ上がったところですね。

観光で寺町京極へ行かれたら、是非一度立ち寄ってみるのも良いかもです・・・ね。

今朝は、その「シロ店長」に関する記事を転載してみようと思います。

~以下、5月18日読売新聞朝刊より抜粋~

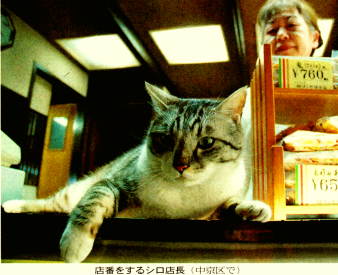

煎った豆に砂糖をかけ、5色に彩った京銘菓「五色豆」を製造、販売する「船はしや総本店」(中京区)のシロ店長(オス、7歳)。同店社長の妹・辻三千子さん(65)が知人から譲り受けたアメリカンショートヘア「エミリ」から2009年に生まれた。

煎った豆に砂糖をかけ、5色に彩った京銘菓「五色豆」を製造、販売する「船はしや総本店」(中京区)のシロ店長(オス、7歳)。同店社長の妹・辻三千子さん(65)が知人から譲り受けたアメリカンショートヘア「エミリ」から2009年に生まれた。

日差しや吹き抜ける風が気持ちいいのか、約3年前から、入り口近くの棚に並べた商品を押しのけ、手足を伸ばして寝転ぶように。何時の頃からかエミリーも並んで眠り、シャッターが開く午前9時半には起きて、親子仲良く窓の外を眺めたり、毛づくろいをしたりしている。

店は京都市役所に近く、画廊や商店が並ぶ寺町通沿いの繁華街の一角。次第にシロの姿に気づき、立ち寄る観光客らが増えた。昼寝をしている時間も長く、頭や体を撫でられると薄目を開け、気持ちよさそうな表情を見せる。

昼寝を終えれば、店内を歩き回るなど、店長としての<仕事>もこなす。学校帰りの小学生が「バイバイ」と手を振り、夕刊を配達する男性も「店長お疲れさま」と声をかける。シロと遊んだ子供たちから、お礼の手紙が届くこともあるという。

辻さんは「不景気もあって客足が減っていたが、シロのおかげで店がにぎやかになった。これからも店長として店を引っ張ってほしい」と期待する。

店の建物は明治期に建てられた築100年以上の京町家。シロがきっかけで店を訪れるようになったという下京区の主婦、松井閲子さん(40)は「京都らしい店構えに、ソロ店長がたたずむ姿がよく似合う。美味しいお菓子にも出会え、猫に招かれて幸運をもらったよう」と笑顔で話した

どこか懐かしい・・・子供の頃を想い出させてくれます。

その五色豆を製造販売しているのが

「船はしや総本店」・・・

創業120年という

老舗中の老舗なんですが、

その店頭に・・・

店番をしている猫がいるらしいんです

名前は「シロ」!この店の看板(=^・・^=)店長なんですって!

場所は寺町二条上がったところ・・・京都市役所の少し北に位置する場所・・・

寺町京極の御池通りを北へ上がったところですね。

観光で寺町京極へ行かれたら、是非一度立ち寄ってみるのも良いかもです・・・ね。

今朝は、その「シロ店長」に関する記事を転載してみようと思います。

~以下、5月18日読売新聞朝刊より抜粋~

船はしや総本店「シロ店長」

猫の手借りて 千客万来

京都・寺町通二条を上がった老舗和菓子店の看板猫が人気だ。店舗入り口にある商品棚で昼寝をする姿が愛らしく、記念撮影に訪れる観光客の姿も。売上アップにも貢献し、昨年8月には店長に就任するなど、地元のアイドルになっている。 (白岩秀基)

商品棚で昼寝 愛らしく

日差しや吹き抜ける風が気持ちいいのか、約3年前から、入り口近くの棚に並べた商品を押しのけ、手足を伸ばして寝転ぶように。何時の頃からかエミリーも並んで眠り、シャッターが開く午前9時半には起きて、親子仲良く窓の外を眺めたり、毛づくろいをしたりしている。

店は京都市役所に近く、画廊や商店が並ぶ寺町通沿いの繁華街の一角。次第にシロの姿に気づき、立ち寄る観光客らが増えた。昼寝をしている時間も長く、頭や体を撫でられると薄目を開け、気持ちよさそうな表情を見せる。

昼寝を終えれば、店内を歩き回るなど、店長としての<仕事>もこなす。学校帰りの小学生が「バイバイ」と手を振り、夕刊を配達する男性も「店長お疲れさま」と声をかける。シロと遊んだ子供たちから、お礼の手紙が届くこともあるという。

辻さんは「不景気もあって客足が減っていたが、シロのおかげで店がにぎやかになった。これからも店長として店を引っ張ってほしい」と期待する。

店の建物は明治期に建てられた築100年以上の京町家。シロがきっかけで店を訪れるようになったという下京区の主婦、松井閲子さん(40)は「京都らしい店構えに、ソロ店長がたたずむ姿がよく似合う。美味しいお菓子にも出会え、猫に招かれて幸運をもらったよう」と笑顔で話した

ご好評頂いてます・・・ ご好評頂いてます・・・和紙のシャリ感・・・ 弊社オリジナルタオルを アウトレット価格でご提供! 品番[T_03] 健康タオル【和紙】 1枚 820円 2枚 1,555円 3枚 2,160円 |

日本でもいよいよホワイトハッカーを育成する組織を創設する方針を固めたようです・・・

経済産業省の外郭団体として、社団法人か独立行政法人として設置する方向らしく、

数十人規模を想定しているようです。

先日も、中国のハッカー組織が日本の企業や病院など

セキュリティー面で穴がある100社以上を公表しているとの記事を見ましたが、

日本は、やはりどこか・・・島国という昔からの感覚で

意味もなく安全な感覚が身についてしまっているように感じますね。

スマホなどのヘビーユーザーに限っても然りで・・・

そうゆう人ほど、セキュリティーに無関心な人が多いとも聞きます。

特にシニア層など、スマホを単に便利な携帯電話という発想で

使われてる方がほとんどなのではないでしょうか・・・

勿論、便利な携帯電話には違いないのですが、

小さなパソコンという気持ちを持って、その上で使用していかなければ

思わぬ落とし穴が待っているということなんですよね。

我々末端ユーザーは・・・

スマホであってもセキュリティーソフトを入れ、

むやみやたらと訳の分からないところをクリックしないことが必要なんですよね。

そのうえで、ネット社会を楽しむ!これが一番だと思います。

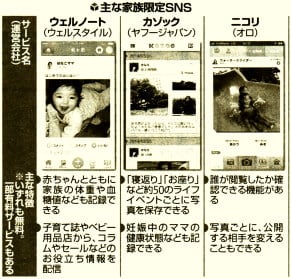

今朝は、シニアのデジタル活用記事を転載してみようと思います。

~以下、5月17日読売新聞朝刊より抜粋~

遠くの孫育て

デジタル活用

住まいが離れていても、スマートフォンを使って見守りなど孫育てに関わることのできるサービスがお目見えしている。スマホを使いこなす「デジタルシニア」の増加が背景にあるようで、「イク(育)じい」「イク(育ばあ」には心強い味方だ。 (秋田穣)

SNS

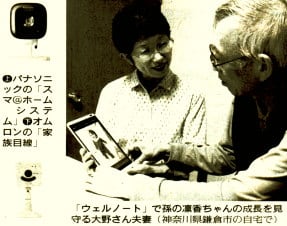

神奈川県鎌倉市の大野寛良さん(68)は、横浜で暮らす孫の浅野長女で母親のかおりさん(36)が、凜香ちゃんのお食い初めやお宮参りなどの写真や動画、コメントを送信すると、大野さん夫妻はスマホやタブレット端末で感想や助言を書き込んだりする。凜香ちゃんが音楽に合わせて踊る動画が特にお気に入りという。

閲覧できるのは、かおりさんの夫とその母親など7人だけ。大野さんは、「投稿内容が漏れる心配もないので孫の成長をみんなで見守り、応援できる」と話す。母子手帳の内容や家族の健康記録なども共有できて無料だ。掲載された写真をアルバムにするなどの有料サービスもある。

こうした家族限定のSNSは、「寝返り」「お座り」など約50の「初めて記念日」の写真を保存できる「カゾック」(ヤフージャパン)や、誰が閲覧したか確認できる機能が付いた「二コリ」(オロ)などもある。いずれも無料アプリをダウンロードし、登録メンバーを限定して利用する。

カメラ

離れて暮らす孫の自宅にカメラを設置し、孫の映像や音声をスマホで見守ったり交流したりするサービスもある。パナソニックの「スマ@ホーム システム」は、例えば孫の帰宅時に親が不在でも「おかえりなさい」などと声かけが出来る。カメラ付属のセンサーが設置室温以上になるとスマホに通知するので、孫にエアコンを入れるように促すなど、熱中症などの対策になる。カメラ4台、スマホ8台まで接続可能だ。屋内カメラキット(1台)は、税込み店頭想定価格2万8080円。

オムロンの「家族目線」は、スマホを見ていない時に、孫が目覚めたりぐずったりした際、表情や動きから判断して通知してくれる機能が付いている。カメラ1台でスマホ5台まで接続でき、税込み希望小売価格2万9800円(カメラ1台、アプリは無料)。

シニア増

こうしたサービスが広がる背景には、インターネットを使いこなす「デジタルシニア」が増えたことや、共働きで働く娘や息子のために、孫の世話をする祖父母が増えていることもあるようだ。総務省が昨年公表した「通信利用動向調査」によると、60歳代で約75%、70歳代で約50%がインターネットを利用。SNSについても、60歳代で約20%、70歳代で約16.5%が利用している。孫育てる祖父母を応援するNPO法人「孫育て・ニッポン」理事長のぼうだあきこさんは「孫育てに関わる手法が増えるのは良いこと。ただ、孫とネット上で交流するだけでなく、直接触れ合うきっかけにもして」と指摘する。