自然界にはいろいろなナノサイズのモーターが存在している。たとえば細胞の鞭毛(11/7参照)、精子の尾、細胞のアデノシン三リン酸に よる駆動などがその例である。ナノテクノロジーの目標の一つは、モーターを備えたナノサイズマシンを作成することにある。すでにナノサイズの分子モーター について述べたことがある(9/17参照)。

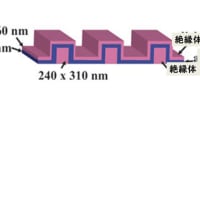

13個のボロン原子よりなるクラスターは10個の原子の 輪の中に位置している3個の原子が回転しやすいことが知られていて、Wamkelエンジンと呼ばれている(下図)。Wankelエンジンとは、エンジン中の回転部 分の中心が外枠の中心と一致しないエンジンである。ロサンゼルスにあるカルフォルニア大学(UCLA)の研究グループは、以前からこのWankelエンジ ンについて研究を進めていたが、最近になって外側の原子の輪の中にある内側の原子の輪が紫外線レーザーの照射によって回転することを明らかにした。この モーターの特徴は、レーザー光によって注入される熱エネルギーが外側の原子の輪に拡散し、系全体の温度上昇が最小限に食い止められることである。また、電 圧を加えることによって回転を一方向に制限することが出来るという。

http://www.chemistryviews.org/details/ezine/2330971/Shedding_Light_on_a_Molecular_Engine.html

ボロンクラスターがナノテクノロジーの構成ブロックとして重要な役割を果たすことになるかもしれない。

(旧日立金属)製のマルテンサイト鋼の頂点に君臨する高性能冷間ダイス鋼(特殊鋼)SLD-MAGICの登場がその突破口になった感じがしますね。今で

はよく聞く人工知能技術(AI:ニューラルネットワーク)を使ったCAE合金設計を行い、熱力学的状態図解析によって自己潤滑性を付与したことが功を

奏した話は業界で特に名古屋では有名ですからね。軸受、歯車、圧延ロール、減速機、摺動機械部品の基本的な摩擦係数にかかわるはなしがこうだか

らCAE技術もさらなる可能性に満ち溢れているということでしょうね。タコツボ組織化しがちなトライボロジー研究でボールオンディスクを横串力と

するCCSCモデルという提案も素晴らしいものでした。

久保田邦親、藤田悦夫:高硬度黒鉛鋼の組織に及ぼすAl, Cuの影響 : 摩擦特性に及ぼす黒鉛分布の影響

材料とプロセス : 日本鉄鋼協会講演論文集 = Current advances in materials and processes : report of the ISIJ meeting 16 (6), 1525-, 2003-09-01