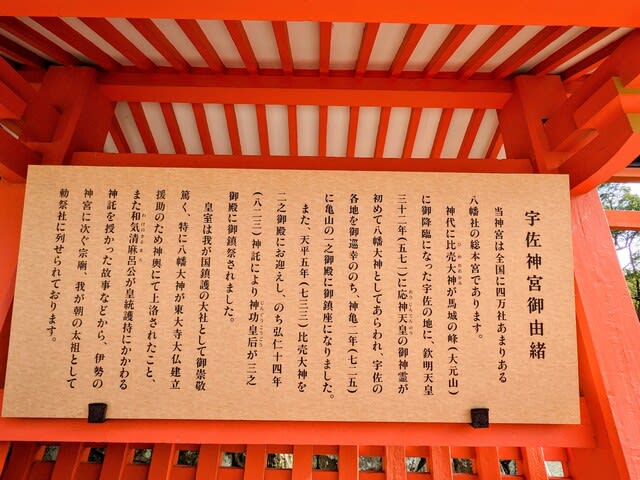

八幡総本宮【宇佐神宮】(宇佐八幡宮) 大分県宇佐市南宇佐2859

宇佐神宮大尾山【大尾神社】八幡大神

今回『見るだけで運気が上がる』様な画像が多くフォトチャンネル並みに画像多めです。

大鳥居

大鳥居

【宇佐神宮】大分県宇佐市南宇佐2859

宇佐八幡宮とも言い全国にある八幡宮44000社の総社。豊ノ国一之宮でもあり60万平方メートルの広大な敷地に鎮座する。八幡宮は日本一多い神社で、神社総数が11万とすると、神社の半数近くが八幡宮ということになる。

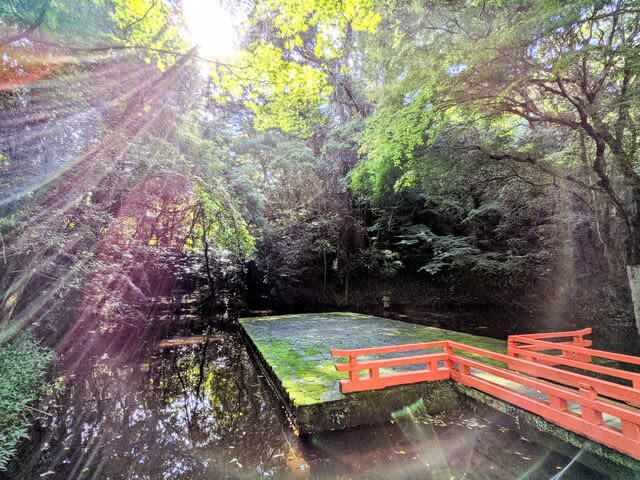

神橋

神橋

大分県北部、国東半島の付け根にある宇佐市、卑弥呼説やかつて秦王国があったエリアに祭られ

『天皇家第二の祖廟』とされ栄えた由緒ある神社。『下宮』と『上宮』がある。

大鳥居から真っ直ぐいくと『下宮』。その右側にひっそりと『払所』がある。

心が洗われるような光、、

手前の下宮からお参りします。上宮も同じ神様が祭られている。

【ご祭神】応神天皇 姫神 神功皇后

下宮への階段の横の「払い所」

優しい光が溢れるとても穏やかな空間で、

心が洗われる様な光のシャワーでした。

何もかも不要なものが流されて、浄化されます。

時間が経つに連れて輝きを増していき、ここまで光るともう元の払所見えません。

まるで、 祝福されてる様な光に、優しく包まれた奇跡のショット✨📸

スマホカメラの進歩で光遊びはだんだん鮮やかになってきましたが、

それでもたんに「光とカメラの角度」というだけでなく、

その日その時間だけ、

天候と、季節による太陽の高さと、方角と神社が重なって、雲や木々の葉のゆらぎが光をスペクトル化してくれて、はじめて撮れる不思議な映像です。

撮る人によっても違うみたいですが、私が撮るとピンク色が入ることが多い。

この日は10月31日11時過ぎに此処にたどり着きました。

宇佐神宮へ向かう途中、軽トラがノロノロ前を走ってたり急ぐアオリ屋さんに道を譲ったりなどスピードに緩急はありましたが、この場所にこの時間に着けて良かったです。

神社巡りをする時はよく、

道に迷ったり渋滞に巻き込まれたり、逆に思った以上に早くついたりしますが、

急いでもゆっくりでも到着する時間は結局同じという時があり、そんな時は予定はおいて流れに任せてくと、ああ、この場所にこの時間に到着で正解だったな、😳と感じることが往々にしてあります。

たまたまですが巳歳の人と神社に行きちょっと迷い、結果的に巳の日に、巳の刻、巳の方角、からだったという時もありしました😂

『下宮』社殿

左【応神天皇】中央【姫神】右【神功皇后】

何故か理由は分からなくなったそうだが、古来より二拝四拍手でお参りする習わしらしい…

下宮に向かって左側には『上宮』への階段があり登ると手前に若宮社がある。

若宮神社 ご祭神【仁徳天皇】

鳥居の正面は工事中・・・完成予想図が描かれた緞帳が掛かっていた。

『上宮』社殿 こちらも

左【応神天皇】中央【姫神】右【神功皇后】二拝四拍手でお参りする。

社殿の正面には「大元神社」遥拝所がある。

神代のころ最初に比賣大神(ヒメおおかみ)が三神、向かいにある御許山(宇佐島)に降臨し、

大元神社が鎮座したのが宇佐神宮の発祥とのことで、こちらから遥拝(おがむこと)ができる。

左【応神天皇】

中央【比賣神】さま

「下宮」「上宮」と周り、一旦下に降りて「八坂神社」へ

隣の春日社も工事中らしくこちらで一緒にお参りする。

大鳥居の前まで戻り、東方に鎮座する大尾神社へ向かうことに。

さり気なく立札と「大尾山参道」石版とが標示されてるが、

歩いていくと結構距離がある。

その上、参道を抜けてから石段を登り山へと上がる。

登頂まで車で行ける様だったので、ここで引き返し車で行くことにした。

宇佐神宮はともかく広く、宇佐神宮球場から大尾山までが神域のようだ。

ゆっくり一日かけて周りたいところ。周れない社もあったが、今回は『大尾神社』までに。

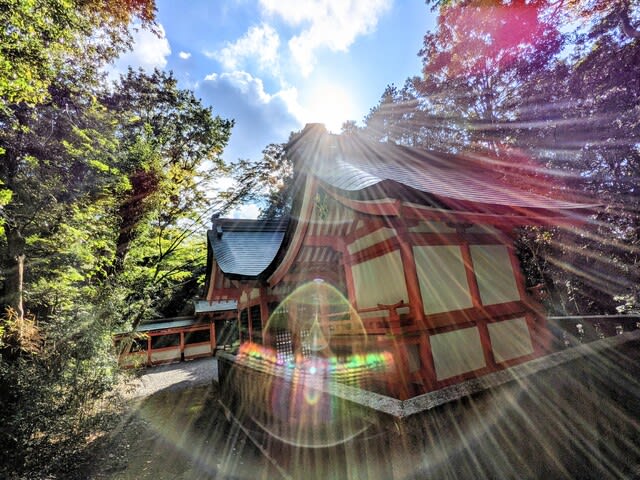

【大尾神社】おおお神社

😳驚く様なよび名の神社✨見るだけで運気が上がる【光輝く神社】⛩️

雲の形も、神々しい✨✨

御朱印に描かれている雲紋(神紋)の渦巻模様みたい、、

大尾山の上にあり、車で登れるがここまで来ると参拝客は殆どいなかった。参拝時、宮司さんご夫婦らしい方と出会ったが、それからはずっと1人きりだったので暫くここに滞在した。

749年 八幡大神が奈良に行かれ戻った後、大尾山にしばらく滞在すると告げられた為、こちらに社殿が設けられ15年間滞在したのが起源という。その後、宇佐神宮の八幡大神の分祀として祭られた。

ひっそりと鎮座されている。格子戸を開け中に入り参拝する。

この八幡大神様は、八幡大神=応神天皇とされてますが別の神様であるとの説があります。八幡大神が奈良に行って戻りこちらに鎮座したというエピソードと、応神天皇も不思議な示現をして顕れ祭られたエピソードがあるので、二柱の神様が習合しているのかもしれません。

応神天皇が弓矢の名人だったことから「弓矢八幡」とうたわれ武士の崇敬を集め全国に八幡宮が広がっていったのは確かなようです。

【頓宮】

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

ここからは、

『宇佐神宮の謎』に迫ってみた✨⛩️

古代ミステリーロマン的にまた長々と書いています(¯―¯٥)今までも長かったですが、、🙏

天皇家第二の祖廟といわれ、古代では伊勢神宮を凌ぐほど栄えていた宇佐神宮。

最近では安倍昭恵夫人とドルフィンドクターが自粛中にお参りし話題にもなったが、大分の片田舎の神社の様に思われ天皇家第二の祖廟とまではあまり知られてはいない様だ。

宇佐神宮は、小椋山(亀山)という小高い丘の上に建てられているが、ここが伝説の女王『卑弥呼』の古墳だという説がある。

魏志倭人伝に「卑弥呼の墓、径百余歩」とあり、丁度その大きさに小椋山が合うらしい、、

八幡造りという社殿の形も巫女が神意を伝えた宮であろかと彷彿させるし、

何よりも拝殿の中央に姫神が祭られていること、

もともと三女神が降臨したことが信仰の起源であり、

それが「宗像三女神」ではなく「姫神」「三神」等と名前を伏せて祭られていること等が、

ある特別な女神の存在を感じずにはいられない。

これが宇佐神宮の謎だ。

日本の史書「古事記」「日本書紀」には

卑弥呼の名は一切登場しないし、邪馬台国や狗奴国、魏国との関係も全く書かれてないので、素直に考えれば大和朝廷の歴史とは直接は関係はないのだろう。

中国の史書「魏志倭人伝」と朝鮮半島の史書だけに卑弥呼は登場する。

魏志倭人伝では『ヒミコ』の後『トヨ姫』が跡を継ぎ、

その後記述は不明だが、

『タマ姫』『ヨド姫』がトヨ姫の跡継ぎとなったのかもしれない。

三女神「ヒミコ、ヨド姫、タマ姫」或いは

ヒミコの跡を継いだかもしれない

三女神「トヨ姫、タマ姫、ヨド姫」、

ここ宇佐に女神・三代が鎮座していた可能性はある。

その後は応神天皇、神功皇后の時代となり宇佐で新しい信仰の歴史が始まった。

(この三女神は「古事記」「日本書紀」には登場しない神々で、まだまだ謎が深く闇に包まれてますが、何れ明らかになっていくかもしれません😌)

宇佐神宮大尾神社の起源である八幡大神は、奈良に行ってきてから大尾山に15年間滞在したというので元々は人間だと思われるが、神として祀られる存在でもあった。

⛩️☝️(今更ながらの当たり前ですが🙏一般的に神様とは『創造主』『創世主』をのぞき、空海、ブッダ、イエスキリストがそうであるように人々のために生きた人が亡くなられた後、神として崇められた大切な存在というのが殆ど😌)

もし宗像三女神がこの地に降臨したならば、それも素晴らしいことだと思う。宗像三女神は、多紀理姫と湍津姫命は同じ大国主に嫁いでるが、三姉妹ともそれぞれを生きた感じがしてるので、三女神が同じ地に降臨したというエピソードは貴重に感じる。

しかし、何といっても

宇佐神宮と言えば「御託宣」集である。

(宣託=チャネリング)

宗像三女神が神託を降ろす神というのは、あまり聞いたことがない。

上古の『祭政一致』の時代は

女王=巫女であり、神意を伝え

「祭りごと」と共に「政りごと」も反映したが、大和朝廷が日本統一を果たしてからは宇佐神宮は託宣を伝えるのみの政治分離した存在となった。

8世紀に権力者の「道鏡」という僧が、宇佐神宮の御宣託を偽り帝位につこうとした事件があったが、少なくとも8世紀頃までは宇佐神宮は御宣託を降ろす宮として大和朝廷に対しその役割を担っていた。

道鏡は、宇佐神宮の御神託さえ得られば皇位につけると本気で考えていた。

大和朝廷の天皇から宇佐神宮への使者・清麻呂に

「道鏡が天皇になれば天下泰平になる」というご神託に沿うこたえを持ち帰れば大臣にするとはたらきかけた

しかし清麻呂は節を曲げず

「天の日継ぎは必ず、帝の氏が継ぐ」というご神託を持ち帰ったところ、

権力者道鏡は怒り清麻呂を流罪にしたうえ名前を清麻呂から「きたな麻呂」に改名させてしまった。

宇佐神宮のご神託が大和朝廷に重く扱われていたエピソードのひとつであり、

伊勢神宮とは別に、天皇家第二の祖廟として御神託が重く受けとめれていた事が分かる。

第一の祖廟である伊勢神宮は、もともと大和朝廷の近くに海がなかった為、渡海氏の磯宮だった場所に天照大神様を祭ったものだが、更に伊勢神宮に『内宮』を造営して、伊勢神宮を日本一の社格にまでしたのは天武天皇だ。

この僧・道鏡のご神託事件の時代は天智天皇系に戻る前の時代で、

伊勢神宮を造営した天武天皇系の時代だったにも関わらず、宇佐神宮のご神託が重要視されていた事は、第二の祖廟と言われるだけある。

或いはまだ、宇佐神宮の様な御神託(チャネリング)が受けとれる巫女が他にいなかったのかもしれない、、🤔

巫女や御神託の話しになると長くなるので、詳しくはさておき、

宇佐神宮は天皇家第二の祖廟と言われ、伊勢神宮を凌ぐほど古代の人々の尊崇を集めていた。

他の神社の様な「二拝二拍手」でなく

二拝四拍手の習わしは、

大分の【宇佐神宮】

新潟の【彌彦神社】

島根の【出雲大社】の三社のみ。

宇佐神宮のある九州は胴鏡

彌彦神社のある新潟は翡翠

出雲大社のある出雲は鉄剣が手に入った為、

大和王朝は、胴鏡(八咫鏡)・翡翠(八咫勾玉)・鉄剣(草薙剣)などそれぞれ神器を差し出させて

征服者側の大和朝廷の封じ込めによって、二拝四拍手の習わしになったのでは?との説もある。

確かに、三社の共通点を紐解くとそうかもしれない。

元々、三種の神器というものはなく【剣】と【鏡】の二種が神器だった。

後に、【勾玉】が加わり『三種の神器』になったが、

神武天皇の東征ルートにある様に、九州、中国地方を降して奈良にいき大和朝廷をひらいたが、その後に新潟の越ノ国を降したとすれば、翡翠の勾玉が最後に差し出された神器となり丁度辻褄が合う。

出雲の「国譲り」は知られているが、他にも古事記・日本書紀に記されてない大きな合併があったとしても不思議ではない。

至極当たり前のことだが、

古い祖先がいない人など、 いない。

人間である以上

必ず父と母、2人の人間から生まれる。

祖父方の【祖廟】、

祖母方の【祖廟】、

祖神(おやがみ)の存在も

二つあって当たり前なのだ。

古代では、同じ祖廟を持つ近親婚姻も当然あったにせよ、

婚姻による合併で国と国を統べてきた経緯が多くあるので

その系譜によっては

第二の祖廟として同じように敬われる大切な存在があったのだろう。

私達にも、必ず2人の

お婆ちゃんとお爺ちゃんがいる、

父方母方どちらのお婆ちゃんが好き?

どちらも。

古代の人々も、その様な素直な気持ちで二つの祖廟を愛し

崇敬していた時代があったのかもしれない。

天皇家第二の祖廟といわれた

宇佐神宮は優しくあたたかく、

とても懐かしさを感じる

ヒーリングスポットでした。

✨✨✨✨✨✨🙏🙏🙏

次は1日ゆっくり周りたい😌🙏

【明治神宮】東京

【明治神宮】東京

日本にこの別院があるのはありがたい、

日本にこの別院があるのはありがたい、

遥拝所

遥拝所

箱根神社

箱根神社

九頭竜神社新宮

九頭竜神社新宮 九頭龍神社元宮

九頭龍神社元宮

湖上の鳥居

湖上の鳥居

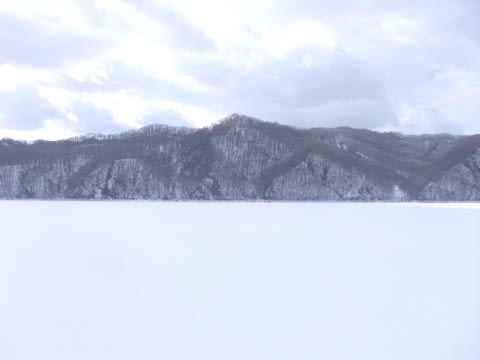

二風谷

二風谷

コタン

コタン

沙流川

沙流川

チセ(住居)

チセ(住居)

鳥居

鳥居

社殿

社殿

ピラ= 崖

ピラ= 崖 アイスバーン

アイスバーン

湖畔

湖畔 駐車場

駐車場 鳥居

鳥居

男体山

男体山

神門

神門 稲荷社

稲荷社

鳥居

鳥居

神楽殿

神楽殿