石堂派の丁子乱刃・・・江戸時代の華やかな丁子乱刃

江戸時代を通して、最も備前一文字や鎌倉時代の長船鍛冶に近い刃文を焼いたのが石堂鍛冶であろう。石堂派は戦国時代の近江に栄えたことから近江石堂の呼称があり、「新刀期の石堂派を名乗る刀工として、石堂是一、日置光平、対馬守常光等の江戸石堂、土佐将監為康等の紀州石堂、福岡是次、守次等の福岡石堂などがある」と『日本刀大百科事典』に記されているように、各地に移住して江戸時代に活躍している。

一文字、あるいは長舩というと、本国の備前刀工に目を向けなければならない。江戸時代の備前鍛冶、長舩祐定系の刀工の作風は、江戸時代に特徴的な、綺麗に詰んだ小板目鍛えや無地風の地鉄となり、刃文構成に美観を置いたのに対し、石堂派の地鉄は小板目鍛えながらも映りが顕著に現れる点でも古風と言い得る地刃に特徴がある。

まず、備前刀の例として江戸時代中期の上野大掾祐定(③)、同じく江戸時代後期の長舩祐永(④)、これに対して江戸石堂派の東連守久(①)、対馬守常光(②)の刃文を、押形イラストで比較してみたい。もちろん写真で比較したほうがより正確なのだろうが、研磨の方法が異なる為に見かけが異なるため初心者には刃文の本質が判らず、押形イラストの方が理解し易いと思う(写真があるものは写真も参考にしよう)。

石堂派の作風は、互の目丁子の出入り、ふっくらとした焼頭、その高低変化の様子、丁子の配合の様子、丁子が複式となっている点などにおいて、鎌倉時代の一文字などを手本としたことは紛れもない事実。

鎌倉時代の一文字の作風は、江戸時代の洗練された技術下での作とは異なって偶然性が背景にある。だから時に焼き崩れていたり、刃染み風の部分があったり、或いは焼が叢になっているところがあり、それらも景色として鑑賞者は許している(⑤)。

一方江戸時代の刀に対して、鑑賞者はかなり厳しい目で見ていると思われる。江戸時代の刀だから欠点は許しがたい、という意識があるようだ。それに応えるために刀工は破綻のない作品を生み出そうと研究し、努力を重ね、特に地鉄においては均質な鍛えとなることを最大の目的とし、刃文もまた今に遺されている石堂派に特徴的な互の目丁子出来に到達した。

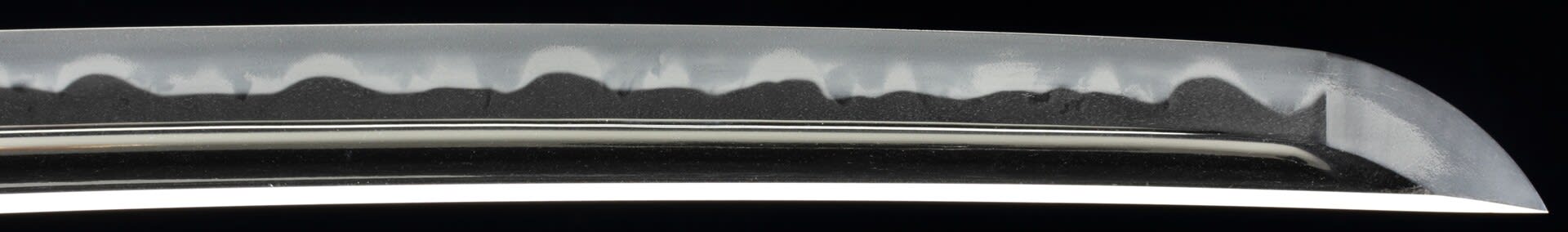

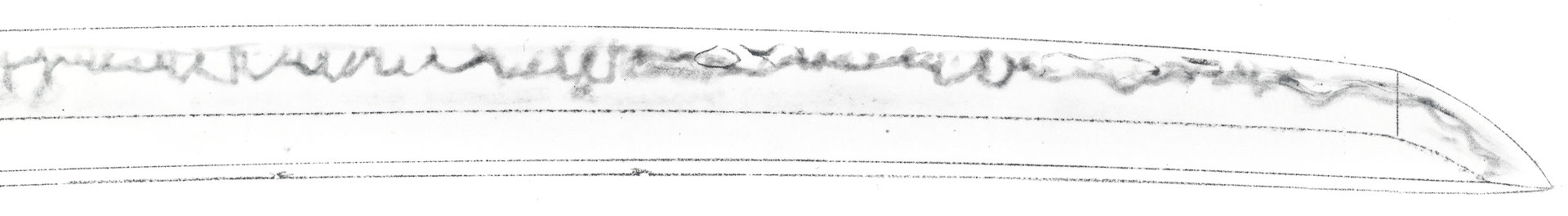

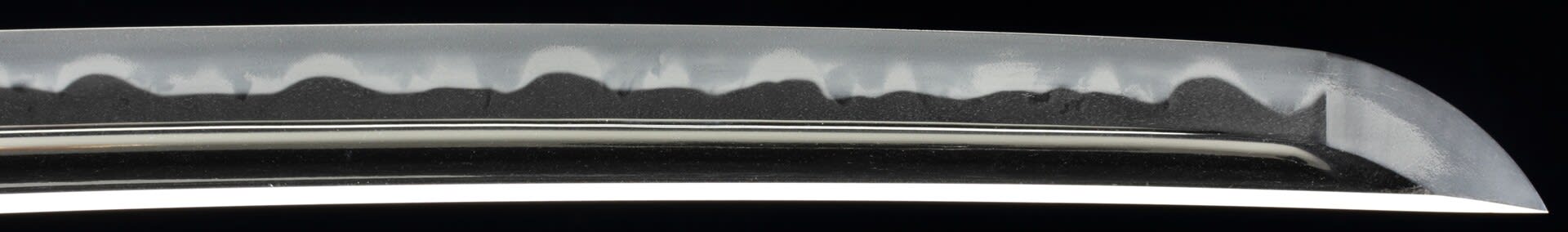

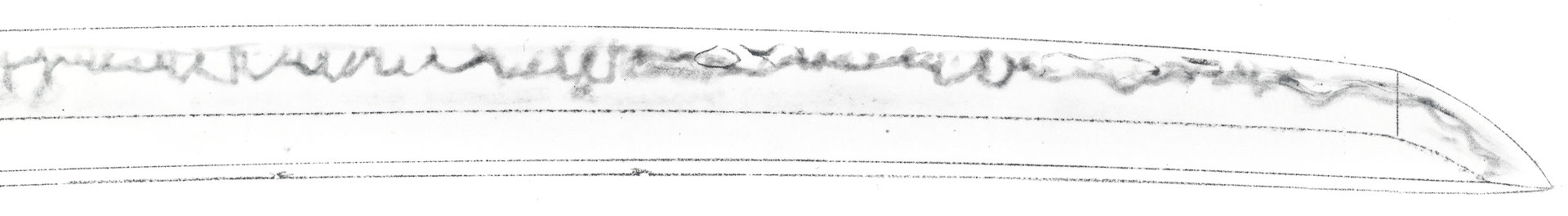

①の守久(武州住石堂秦東連)は、小互の目に小丁子が交じり、丁子が押合い、重なり合っているようにも見える。丁子の頭は丸みを帯びて茶の花のようにも見えるところがあり、また頭が横に展開して袋丁子状となり、或いは蛙子状に地中に頭が突き入ったり、頭同士が連続して刃中に玉状の刃が現れたり、さらに地中には焼頭が離れて飛焼となっているところがある。このように出入りがとても複雑な焼刃構成である点が一つの見どころ。帽子もまた、一般に江戸時代の作は帽子が丸く返るのを常としているが、石堂派の作はこのように乱れ込んでいるものが多く、本作は先が尖って返っている。

匂に小沸を交えた焼刃は、刃境に粒の揃った小沸が付いて冴え、匂が淡く広がる刃中には方向の定まらぬ小足や飛足が盛んに入る。

この写真は複雑で細やかな働きが判りやすいと思う。

①

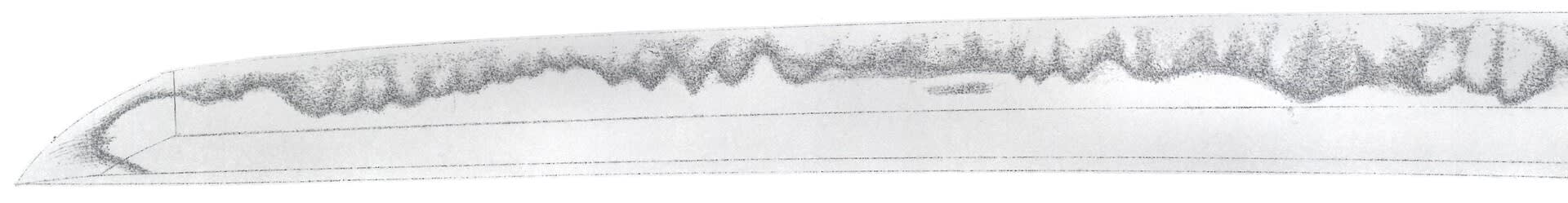

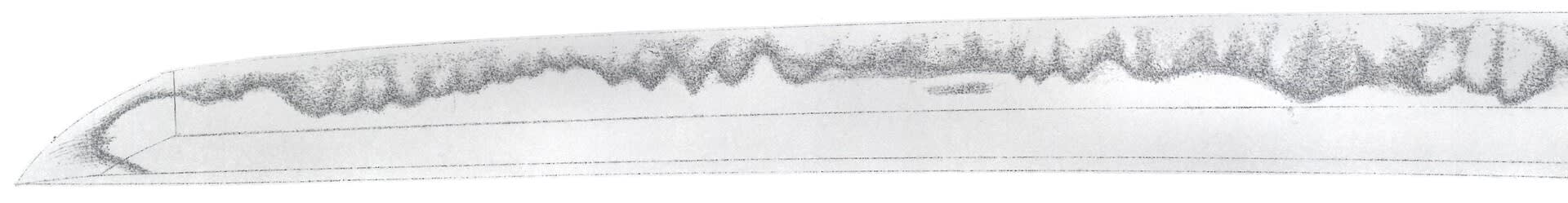

②の対馬守橘常光の作は、焼頭が蛙子状の丁子となって地中に深く突き入り、鎬筋を越えるところもあるほどに焼が深い。僅かに逆がかる小互の目丁子が押合って丁子の束となり、桜の花びらのように焼頭が丸みを帯びたり、茸のように左右に広がったり、時に尖り刃を交えたりと変化に富むところも古作一文字風の構成。この作でも焼頭が離れて飛焼が生じている。帽子は浅く湾れ込んで先端が突き上げて返る。匂主調の焼刃は、わずかに小沸が付き、匂の広がる刃中には小足が盛んに入る。この研磨の方法では細かな働きが全く判らない。イラストの方が理解し易い。この作品も焼刃が複雑で、しかも鮮やかである。

②

両者は、いずれも一文字伝を焼かせては抜きん出た力量を示すことで知られている。地鉄について説明しなければならないが、刃文を映したような映りが鎬寄りに起ち現れ、細やかに詰んだ小板目鍛えの地肌と働き合って、古作本歌の一文字の作品以上の美観を呈しているとは言い過ぎだろうか。古作と新刀という点で好みの分かれるところだが、決して鎌倉期の作品に劣るものではないと断言する。

度々述べているが、江戸時代の鑑定家(日本刀が江戸時代の武家間での贈答に欠かせないことから、日本刀に優劣をつけなければならなかった背景があることを認識してほしい)や近代の先生方が、鎌倉期の山城物や備前物、ちょっと下って相州物を偏重する傾向が強く、現代に至っても鑑賞する方々の意識に、その影響がまだ広く残っている。製作された時代に応じた意識と感性を通して刀を鑑賞するべきであるのは当然のことだろう。

一言添えておくが、備前祐定や祐永が劣るというのではない。作風の違いや、求めている視点の違いが作品となって現れているのである。

③の上野大掾祐定の作風を比較して観賞しよう。祐定は腰開き互の目に丁子を複合した刃文構成で知られている。この蟹の爪を想わせる刃文は、南北朝時代後期、室町時代初期辺りから焼かれるようになった構成の一つで、戦国時代の祐定が得意として焼いたことから祐定の特徴的な刃文と言われるようになった。江戸時代中期の上野大掾祐定も、その流れを受けて似たような刃文を焼いている。研磨の方法が異なることから石堂派の作品と印象は異なるが、むしろ刃文が判りやすい(研磨による刃採は無視してほしい)。総体に小丁子乱であることは明瞭。これに互の目、焼頭が鋭く尖って地に突き入るところもある。刃縁に小沸が付き、刃中には匂が広がり、これが砂流しとなる。帽子は端正な小丸返り。

③

④は長舩横山加賀介祐永の作。緻密に詰んだ地鉄に匂だけの鮮やかな刃文。映りはないものの、刃文の美しさは絶品。互の目丁子が拳状に、或いは茶の花状に丸みを帯びて高低変化があり、足も左右に開いて刃中に淡く消え入るように穏やかに広がる。帽子も端正な小丸返り。

並べて鑑賞すると、同じ江戸時代の備前刀でも違いは明瞭。長舩鍛冶の説明ではないので、この程度にして石堂派に戻る。もう少し石堂派の作品を眺める前に、鎌倉時代の一文字の作例を押形で観察してみよう。

④

⑤に示した数点は、いずれも鎌倉時代中期の一文字派の刃文。比較的華やかな作風を採り上げてみた。国宝や重要文化財などの作品は入手の機会も極めて少ないことでしょうから、参考になるだろうか、ということであまり触れないことにする。

⑤

こうして並べてみると、一文字鍛冶の丁子出来の刃文構成が判ると思う。互の目丁子の焼が深く、焼頭が丸みを帯びて袋丁子、或いは蛙子丁子となり、小丁子がこれに複式に焼かれて重花丁子となり、時に小丁子が押し合って連なるところもある。焼頭は丸みを帯びているだけではなく、尖り調子の部分、雁股状に尖る刃も交じる。長短の足も盛んに入り、必ずしも刃先だけに足が入るのではなく、互の目の途中にも足が入り組む場合がある。

刃文構成は揃ったところがなく、自由奔放と言っていいのだろうか、江戸時代の祐永の美観とは全く異なる。

もちろん、直刃や湾れ刃に近い作品もあるので、この互の目丁子の刃文を一文字のすべてであるとは言わない。江戸時代の石堂鍛冶の作風を鑑賞するための参考とした。

江戸時代を通して、最も備前一文字や鎌倉時代の長船鍛冶に近い刃文を焼いたのが石堂鍛冶であろう。石堂派は戦国時代の近江に栄えたことから近江石堂の呼称があり、「新刀期の石堂派を名乗る刀工として、石堂是一、日置光平、対馬守常光等の江戸石堂、土佐将監為康等の紀州石堂、福岡是次、守次等の福岡石堂などがある」と『日本刀大百科事典』に記されているように、各地に移住して江戸時代に活躍している。

一文字、あるいは長舩というと、本国の備前刀工に目を向けなければならない。江戸時代の備前鍛冶、長舩祐定系の刀工の作風は、江戸時代に特徴的な、綺麗に詰んだ小板目鍛えや無地風の地鉄となり、刃文構成に美観を置いたのに対し、石堂派の地鉄は小板目鍛えながらも映りが顕著に現れる点でも古風と言い得る地刃に特徴がある。

まず、備前刀の例として江戸時代中期の上野大掾祐定(③)、同じく江戸時代後期の長舩祐永(④)、これに対して江戸石堂派の東連守久(①)、対馬守常光(②)の刃文を、押形イラストで比較してみたい。もちろん写真で比較したほうがより正確なのだろうが、研磨の方法が異なる為に見かけが異なるため初心者には刃文の本質が判らず、押形イラストの方が理解し易いと思う(写真があるものは写真も参考にしよう)。

石堂派の作風は、互の目丁子の出入り、ふっくらとした焼頭、その高低変化の様子、丁子の配合の様子、丁子が複式となっている点などにおいて、鎌倉時代の一文字などを手本としたことは紛れもない事実。

鎌倉時代の一文字の作風は、江戸時代の洗練された技術下での作とは異なって偶然性が背景にある。だから時に焼き崩れていたり、刃染み風の部分があったり、或いは焼が叢になっているところがあり、それらも景色として鑑賞者は許している(⑤)。

一方江戸時代の刀に対して、鑑賞者はかなり厳しい目で見ていると思われる。江戸時代の刀だから欠点は許しがたい、という意識があるようだ。それに応えるために刀工は破綻のない作品を生み出そうと研究し、努力を重ね、特に地鉄においては均質な鍛えとなることを最大の目的とし、刃文もまた今に遺されている石堂派に特徴的な互の目丁子出来に到達した。

①の守久(武州住石堂秦東連)は、小互の目に小丁子が交じり、丁子が押合い、重なり合っているようにも見える。丁子の頭は丸みを帯びて茶の花のようにも見えるところがあり、また頭が横に展開して袋丁子状となり、或いは蛙子状に地中に頭が突き入ったり、頭同士が連続して刃中に玉状の刃が現れたり、さらに地中には焼頭が離れて飛焼となっているところがある。このように出入りがとても複雑な焼刃構成である点が一つの見どころ。帽子もまた、一般に江戸時代の作は帽子が丸く返るのを常としているが、石堂派の作はこのように乱れ込んでいるものが多く、本作は先が尖って返っている。

匂に小沸を交えた焼刃は、刃境に粒の揃った小沸が付いて冴え、匂が淡く広がる刃中には方向の定まらぬ小足や飛足が盛んに入る。

この写真は複雑で細やかな働きが判りやすいと思う。

①

②の対馬守橘常光の作は、焼頭が蛙子状の丁子となって地中に深く突き入り、鎬筋を越えるところもあるほどに焼が深い。僅かに逆がかる小互の目丁子が押合って丁子の束となり、桜の花びらのように焼頭が丸みを帯びたり、茸のように左右に広がったり、時に尖り刃を交えたりと変化に富むところも古作一文字風の構成。この作でも焼頭が離れて飛焼が生じている。帽子は浅く湾れ込んで先端が突き上げて返る。匂主調の焼刃は、わずかに小沸が付き、匂の広がる刃中には小足が盛んに入る。この研磨の方法では細かな働きが全く判らない。イラストの方が理解し易い。この作品も焼刃が複雑で、しかも鮮やかである。

②

両者は、いずれも一文字伝を焼かせては抜きん出た力量を示すことで知られている。地鉄について説明しなければならないが、刃文を映したような映りが鎬寄りに起ち現れ、細やかに詰んだ小板目鍛えの地肌と働き合って、古作本歌の一文字の作品以上の美観を呈しているとは言い過ぎだろうか。古作と新刀という点で好みの分かれるところだが、決して鎌倉期の作品に劣るものではないと断言する。

度々述べているが、江戸時代の鑑定家(日本刀が江戸時代の武家間での贈答に欠かせないことから、日本刀に優劣をつけなければならなかった背景があることを認識してほしい)や近代の先生方が、鎌倉期の山城物や備前物、ちょっと下って相州物を偏重する傾向が強く、現代に至っても鑑賞する方々の意識に、その影響がまだ広く残っている。製作された時代に応じた意識と感性を通して刀を鑑賞するべきであるのは当然のことだろう。

一言添えておくが、備前祐定や祐永が劣るというのではない。作風の違いや、求めている視点の違いが作品となって現れているのである。

③の上野大掾祐定の作風を比較して観賞しよう。祐定は腰開き互の目に丁子を複合した刃文構成で知られている。この蟹の爪を想わせる刃文は、南北朝時代後期、室町時代初期辺りから焼かれるようになった構成の一つで、戦国時代の祐定が得意として焼いたことから祐定の特徴的な刃文と言われるようになった。江戸時代中期の上野大掾祐定も、その流れを受けて似たような刃文を焼いている。研磨の方法が異なることから石堂派の作品と印象は異なるが、むしろ刃文が判りやすい(研磨による刃採は無視してほしい)。総体に小丁子乱であることは明瞭。これに互の目、焼頭が鋭く尖って地に突き入るところもある。刃縁に小沸が付き、刃中には匂が広がり、これが砂流しとなる。帽子は端正な小丸返り。

③

④は長舩横山加賀介祐永の作。緻密に詰んだ地鉄に匂だけの鮮やかな刃文。映りはないものの、刃文の美しさは絶品。互の目丁子が拳状に、或いは茶の花状に丸みを帯びて高低変化があり、足も左右に開いて刃中に淡く消え入るように穏やかに広がる。帽子も端正な小丸返り。

並べて鑑賞すると、同じ江戸時代の備前刀でも違いは明瞭。長舩鍛冶の説明ではないので、この程度にして石堂派に戻る。もう少し石堂派の作品を眺める前に、鎌倉時代の一文字の作例を押形で観察してみよう。

④

⑤に示した数点は、いずれも鎌倉時代中期の一文字派の刃文。比較的華やかな作風を採り上げてみた。国宝や重要文化財などの作品は入手の機会も極めて少ないことでしょうから、参考になるだろうか、ということであまり触れないことにする。

⑤

こうして並べてみると、一文字鍛冶の丁子出来の刃文構成が判ると思う。互の目丁子の焼が深く、焼頭が丸みを帯びて袋丁子、或いは蛙子丁子となり、小丁子がこれに複式に焼かれて重花丁子となり、時に小丁子が押し合って連なるところもある。焼頭は丸みを帯びているだけではなく、尖り調子の部分、雁股状に尖る刃も交じる。長短の足も盛んに入り、必ずしも刃先だけに足が入るのではなく、互の目の途中にも足が入り組む場合がある。

刃文構成は揃ったところがなく、自由奔放と言っていいのだろうか、江戸時代の祐永の美観とは全く異なる。

もちろん、直刃や湾れ刃に近い作品もあるので、この互の目丁子の刃文を一文字のすべてであるとは言わない。江戸時代の石堂鍛冶の作風を鑑賞するための参考とした。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます