07:30「丸子宿」 00:00:00(所要時間)

未明から新東名を飛ばし、藤枝駅に車を駐めて、始発の路線バスに揺られて来た。

"東海道を歩く旅" 第10日目は、とろろ汁の丁子屋をスタートして宇津ノ谷峠を越える。

高札場があった丸子橋辺りは、河津桜が満開になっている。

Navi45-5 丸子橋(左折)

Navi45-6 赤目ヶ谷おはやし歩道橋でR1を渡って300m後、R1と130m重複

Navi45-7 宇佐美・丸子SS(右折) 240m後、R1と800m重複

Navi45-8 道の駅宇津ノ谷峠(左折)

Navi45-9 村中橋(左折) 旧道を1.5kmで県道208号に戻る

08:20「宇津ノ谷峠」 00:50:00

トンネルを穿つ国道1号線を横目に、東海道(県道208号)は右手に逸れて丸子川を遡る。

村中橋から宇津ノ谷集落を抜けると峠道に分け入る。入口には二体の馬頭観音が佇んでいる。

昼なお暗い宇津ノ谷峠、黙阿弥の『蔦紅葉宇都谷峠』では殺人現場である。

この峠は天正十七年(1589年)、小田原攻めに際して軍用道路として秀吉が開削した。

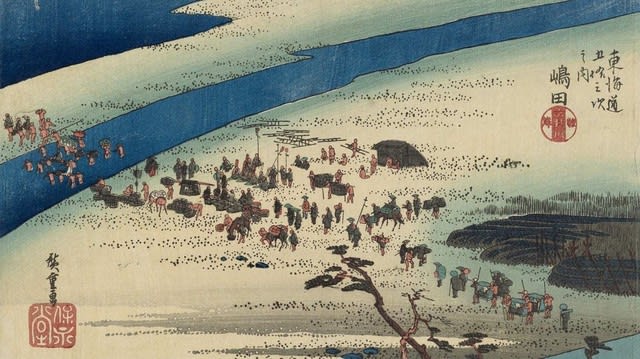

ところで広重は岡部宿の図として、宇津之山を題材にしている。

山中、東海道と蔦の細道(東海道以前の峠越えの道)の追分を描いたものだ。

Navi45-10 廻沢口交差点(右折)

削られた崖上に十石坂観音堂が見える。この辺りに岡部宿の江戸方木戸があった。

Navi45-11 三星寺(右折) 旧道を170mで県道208号に戻る

09:15~09:55「岡部宿」 01:45:00

内野本陣跡の隣地に大旅籠柏屋がある。天保七年(1836年)の建物だそうだ。

季節がら、年代物のひな飾りが展示されていて華やいだ雰囲気になっている。

柏屋の客間は2階に二間、男女別相部屋だったそうだ。

ここで思いがけず弥次喜多と再会。彼らはすでにひと風呂浴びて一杯やっていた。

旅籠27軒と比較的小規模な岡部宿だが、本陣と脇本陣は2軒ずつあった。

この先の大井川が川止めになるとここ岡部まで混雑したと云うから、そんな関係だろうか。

Navi45-12 初亀醸造(左折) 旧道を800m 岡部支所前交差点で県道208号(県道81号に重複)に戻る

火の見櫓が立つ初亀醸造前から旧道に入る。この家並みは宿場を感じさせる風情だ。

岡部支所前交差点で県道208号(県道81と重複)に戻る。この辺り、松並木の痕跡が残る。

Navi45-13 内谷新田交差点(斜め右) 仮宿交差点まで1.0kmを県道81号と重複

横内橋で朝比奈川を渡る。旧横内村は岐阜の岩村藩の(ずいぶんな)飛び地であった。

橋の東詰には横内陣屋が設置され、代官が派遣されていた。

Navi45-14 仮宿交差点(直進)

Navi45-15 八幡橋南詰(右折)

Navi45-16 DCMカーマ前T字路(右折)

Navi46 水守交差点(直進100m)しずおか信金(左折) → <市道> → 瀬戸新屋交差点 5.2km

水守の辺りは道路の付け替えで旧い道筋が消滅している。ガイドブックが無いと難しい。

右手に阿形吽形金剛力士像が構える成田山新護寺付近が東大木戸跡、番所が在ったと云う。

藤枝宿に入ったら、白子商店街の「八千代そば本店」で今日の街道めし。

昭和風情の老舗は80代と思われる店主と息子さん?で切り盛りしている。

一見冴えないこの手のお店、味は確かな場合が多い。 まずはビールとジンジャエールで乾杯。

私は "ざる" を、息子は "鴨南"。どちらも550円と値段も昭和風情。勿論味もgoodだ。

11:15~12:15「藤枝宿」 03:45:00

長さ2kmの宿並に、本陣2、脇本陣0、旅籠37軒の藤枝宿は駿河では有数の規模を誇る。

東西の木戸と田中城の入口大手口には番所が設けられ、宿場の警備に当たっていた。

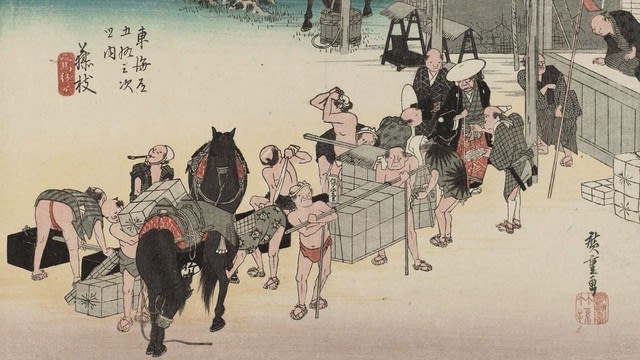

問屋場は2軒設けられ、上伝馬町では江戸への、下伝馬町では江戸から京都への荷物を扱った。

広重の藤枝宿の図は、「人馬継立」として問屋場の賑わいを描いている。

12:30「志太一里塚」 04:00:00

西大木戸を抜けると勝草橋で瀬戸川を渡って、藤枝宿を出て行く。

橋の西詰には、日本橋から50番目になる志太一里塚が在ったことを碑が示している。

隣に建つのは秋葉山常夜燈だ。

Navi46-2 青木交差点(直進)

Navi47 瀬戸新屋交差点(斜め右) → <県道222号> → 一里山交差点 2.6km

瀬戸新屋からの県道222号は緩やかな蛇行が続き、ここが東海道であったことを実感させる。

やがて右手に "喜久酔" の青島酒造さん、酒蔵は街道の「華」と云える。

この蛇行する道沿いにも、ところどころで松並木の遺構を見ることができる。

暑い夏日には日除けを、寒い冬日には風除けを、旅人に与えたことだろう。

Navi48 一里山交差点(斜め左) → <県道381号> → 御仮屋交差点 2.6km

Navi48-2 六合駅入口交差点(斜め右) 旧道を550mで県道381号に戻る

Navi49 御仮屋交差点(斜め左) → <県道34号> → 大井川橋東交差点 4.3km

御仮屋交差点から、島田駅方面への標識に沿って県道34号線に入る。

道が緩やかに左カーブする本通り七交差点辺りが東木戸跡。枡形になっていたと云う。

14:20「島田宿」 05:50:00

島田宿の規模は本陣3、旅籠48、問屋場1軒。藤枝宿と同様、何故か脇本陣がない。

東海道最大の難所大井川を控えて繁盛した島田宿。最大28日間の川留めの記録が残る。

「五月雨の 空吹き通せ 大井川」、俳人松尾芭蕉も川留めに遭い、ここに4日間逗留している。

おび通り時計台が下本陣跡、天野呉服店が中本陣跡、ホテル三布袋が上本陣跡になる。

三つの本陣が並んだ絵は壮観だったろう。

河津桜咲く丸子宿から、宇津ノ谷峠を越え、弥次喜多と再会した岡部宿、藤枝宿を経て、

東海道を歩く第10日目は島田宿まで所要5時間50分の旅。次回は難所大井川を渡る。

丸子宿~岡部宿~藤枝宿~島田宿 23.1km