http://entertainmentstation.jp/36195/3/

独占インタビューに成功!伝説の長戸大幸プロデューサーが語る坂井泉水の真実

2016/07/22

評論家・小貫信昭氏が評価する長戸大幸氏の絶妙なプロデュース・ワーク ~ZARDが残した作品が私たちの胸に生き続けていることに感謝したい~

特別寄稿 / 小貫信昭

今回、エンタメステーションは長戸氏のインタビューに成功した。「成功した」なんて書くと、大袈裟に思うかもしれないが、まさに画期的なことである。プロデューサーという立場をとり、しかもマスコミに対して雄弁な人も居るけど、一切そうしたこととは距離を置いてきたのが長戸氏である。

なぜだろう。理由は明快かもしれない。伝えたいことはすべて作品に込める…。そう、そんな矜持を胸に、制作に携わっているからではなかろうか。だからこそ貴重な今回のインタビュー。さっそく読ませて頂いた。初めて知ったことが多く、J-POP史を編纂する人間にとっても貴重な資料となるだろう。

ZARD以外のアーティストにも言及した内容であり、アーティストの“育て方”に一定のノウハウなどないことが分かったし、かといってそれは“閃き”や“勘”とも違うものであることも伝わってきた。このあたりはわたしが解説するのもヤボである。インタビューをお読み頂きたい。

個人的に僕は、長戸氏の“ポップ観”が垣間見られた、こんな発言に注目した。ZARDをプロデュースするにあたっての、この部分だ。

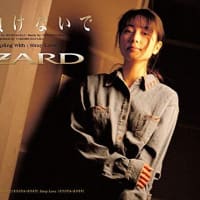

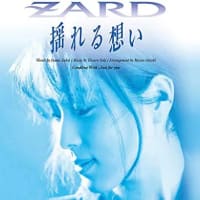

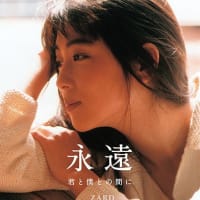

当初からずっと髪型を変えず、流行を意識しない服装、メイクも薄く、ピアスもイアリングも出来るだけ付けず、部屋着のような服装にして、親近感を持たせようと考えました。

非常に勇気がいることだ。特に女性ア-ティストの場合、メイクの細部ひとつが膨大な情報量として受け手に届く。なのでみんな「時流=モード」に乗ろうとするが、それとは真逆と受け取れる発想だ。

実は今回の特集の一回目、[ZARDデビュー25周年記念特集【THE POP STANDARD】 vol.1]の際に寄稿させて頂いた拙文で、わたしはこんなことを書いた。「推理小説の女王・アガサ・クリスティは、登場人物が纏う洋服のモ-ドを、あえて具体的にはしなかったという。なので彼女の小説は、いまも読み継がれている。坂井泉水の作風にも似たところを感じる」。

これは坂井泉水の作詞に関しての指摘だったけど、長戸氏のプロデュース・ワークの根っこにも、同質のものがあるのではと察した。さらに長戸氏は、一枚のアーティスト写真を世に送り出すときも、「女性を敵に回したくなかった」と、細心の注意を払って写真を選んでいたという。

いわば「不特定多数に届かすための具体的な方策」とでもいえるものだろう。「不特定多数」と「具体的」の二語は矛盾するようだけど、そんな難題を、ひとつづつクリアしていくプロデュースが、このア-ティストで成されていったことがわかる。

結果、彼女が“美人”だとしても、それはまず「記号」として、作品を邪魔しないものとして届いた。歌の主人公をボーカリストが“演じる”という煩わしさを超越したところで、彼女はZARDとして在り続けることが出来たのだ。

さてもう一点、今回インタビューを読ませて頂いて、個人的に注目した部分を引用させて欲しい。

僕は50年代、60年代、70年代のドーナツ盤のコレクターで、そこに関しては日本随一かもと自負している。あまりの数のコレクションに財団法人(ポップスレコード研究会)まで作ってしまった位です。そのためヒット曲の琴線に触れる感覚を感じていて、それが自分の中に構築されているんだと思います。

わたしは長戸氏がドーナツ盤のコレクタ-であることを知らなかった。でもドーナツ盤のコレクターとは真のコレクターである。なぜなら世の中には、アルバムには収録されていない曲が五万と存在するからである。特にポップ・ミュージックは、ティーンエイジャーにも安価で手に入るドーナツ盤により発展してきた……、と、この話をさらに続けたいが、ZARD特集の一環なので本題に戻す。

今回、改めて彼女の代表曲を聴き直して、50~60年代のポップなエッセンスを受け継いだ曲調やサウンドが多いことに気づいた。でもそれは、まさに長戸氏が“ヒット曲の琴線”をよく知る人物ゆえのことだったのだろう。一朝一夕にすばらしい音楽など作れない。いい音楽を作っている人というのは、誰でもル-ツを大切にしている。改めてこのことに触れることが出来たのも、このインタビュ-の大きな意義だったのではと思う。

ZARDが残した歌の数々は、今も口ずさみたくなるものが多い。いや実際に、この文章を書いている今も、様々な場所で口ずさんでいる人がいるのだろうし、もしそれを“ビッグ・データ”のようなもので集計できたら、凄まじい数だろう。

野外フェスに大観衆が集まるのもすばらしいが、どこかで誰かがきっと“口ずさんでいる”と思うときの心の連帯というか、それはどんな会場のキャパをも越える。そんな作品群がいま、私たちの胸に生きつづけていることに感謝したい。

いや……。こう書いておいてなんだけど、もともとロック指向が強かったと聞く坂井泉水のことである。もし彼女が生きていたら、ZARDで野外のロック・フェスに、髪を振り乱し、どんどん参戦していたのかもしれない。

独占インタビューに成功!伝説の長戸大幸プロデューサーが語る坂井泉水の真実

2016/07/22

評論家・小貫信昭氏が評価する長戸大幸氏の絶妙なプロデュース・ワーク ~ZARDが残した作品が私たちの胸に生き続けていることに感謝したい~

特別寄稿 / 小貫信昭

今回、エンタメステーションは長戸氏のインタビューに成功した。「成功した」なんて書くと、大袈裟に思うかもしれないが、まさに画期的なことである。プロデューサーという立場をとり、しかもマスコミに対して雄弁な人も居るけど、一切そうしたこととは距離を置いてきたのが長戸氏である。

なぜだろう。理由は明快かもしれない。伝えたいことはすべて作品に込める…。そう、そんな矜持を胸に、制作に携わっているからではなかろうか。だからこそ貴重な今回のインタビュー。さっそく読ませて頂いた。初めて知ったことが多く、J-POP史を編纂する人間にとっても貴重な資料となるだろう。

ZARD以外のアーティストにも言及した内容であり、アーティストの“育て方”に一定のノウハウなどないことが分かったし、かといってそれは“閃き”や“勘”とも違うものであることも伝わってきた。このあたりはわたしが解説するのもヤボである。インタビューをお読み頂きたい。

個人的に僕は、長戸氏の“ポップ観”が垣間見られた、こんな発言に注目した。ZARDをプロデュースするにあたっての、この部分だ。

当初からずっと髪型を変えず、流行を意識しない服装、メイクも薄く、ピアスもイアリングも出来るだけ付けず、部屋着のような服装にして、親近感を持たせようと考えました。

非常に勇気がいることだ。特に女性ア-ティストの場合、メイクの細部ひとつが膨大な情報量として受け手に届く。なのでみんな「時流=モード」に乗ろうとするが、それとは真逆と受け取れる発想だ。

実は今回の特集の一回目、[ZARDデビュー25周年記念特集【THE POP STANDARD】 vol.1]の際に寄稿させて頂いた拙文で、わたしはこんなことを書いた。「推理小説の女王・アガサ・クリスティは、登場人物が纏う洋服のモ-ドを、あえて具体的にはしなかったという。なので彼女の小説は、いまも読み継がれている。坂井泉水の作風にも似たところを感じる」。

これは坂井泉水の作詞に関しての指摘だったけど、長戸氏のプロデュース・ワークの根っこにも、同質のものがあるのではと察した。さらに長戸氏は、一枚のアーティスト写真を世に送り出すときも、「女性を敵に回したくなかった」と、細心の注意を払って写真を選んでいたという。

いわば「不特定多数に届かすための具体的な方策」とでもいえるものだろう。「不特定多数」と「具体的」の二語は矛盾するようだけど、そんな難題を、ひとつづつクリアしていくプロデュースが、このア-ティストで成されていったことがわかる。

結果、彼女が“美人”だとしても、それはまず「記号」として、作品を邪魔しないものとして届いた。歌の主人公をボーカリストが“演じる”という煩わしさを超越したところで、彼女はZARDとして在り続けることが出来たのだ。

さてもう一点、今回インタビューを読ませて頂いて、個人的に注目した部分を引用させて欲しい。

僕は50年代、60年代、70年代のドーナツ盤のコレクターで、そこに関しては日本随一かもと自負している。あまりの数のコレクションに財団法人(ポップスレコード研究会)まで作ってしまった位です。そのためヒット曲の琴線に触れる感覚を感じていて、それが自分の中に構築されているんだと思います。

わたしは長戸氏がドーナツ盤のコレクタ-であることを知らなかった。でもドーナツ盤のコレクターとは真のコレクターである。なぜなら世の中には、アルバムには収録されていない曲が五万と存在するからである。特にポップ・ミュージックは、ティーンエイジャーにも安価で手に入るドーナツ盤により発展してきた……、と、この話をさらに続けたいが、ZARD特集の一環なので本題に戻す。

今回、改めて彼女の代表曲を聴き直して、50~60年代のポップなエッセンスを受け継いだ曲調やサウンドが多いことに気づいた。でもそれは、まさに長戸氏が“ヒット曲の琴線”をよく知る人物ゆえのことだったのだろう。一朝一夕にすばらしい音楽など作れない。いい音楽を作っている人というのは、誰でもル-ツを大切にしている。改めてこのことに触れることが出来たのも、このインタビュ-の大きな意義だったのではと思う。

ZARDが残した歌の数々は、今も口ずさみたくなるものが多い。いや実際に、この文章を書いている今も、様々な場所で口ずさんでいる人がいるのだろうし、もしそれを“ビッグ・データ”のようなもので集計できたら、凄まじい数だろう。

野外フェスに大観衆が集まるのもすばらしいが、どこかで誰かがきっと“口ずさんでいる”と思うときの心の連帯というか、それはどんな会場のキャパをも越える。そんな作品群がいま、私たちの胸に生きつづけていることに感謝したい。

いや……。こう書いておいてなんだけど、もともとロック指向が強かったと聞く坂井泉水のことである。もし彼女が生きていたら、ZARDで野外のロック・フェスに、髪を振り乱し、どんどん参戦していたのかもしれない。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます