丹沢湖に流入する玄倉川沿いに

紅葉を求めて

玄倉川第二発電所近くまで7km弱を

片道2時間ほどかけてフォト散歩

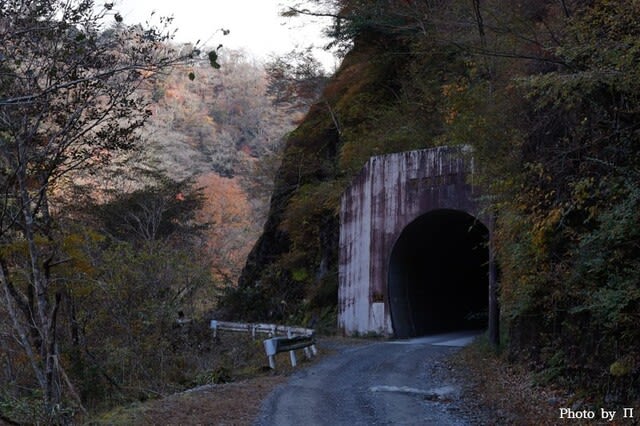

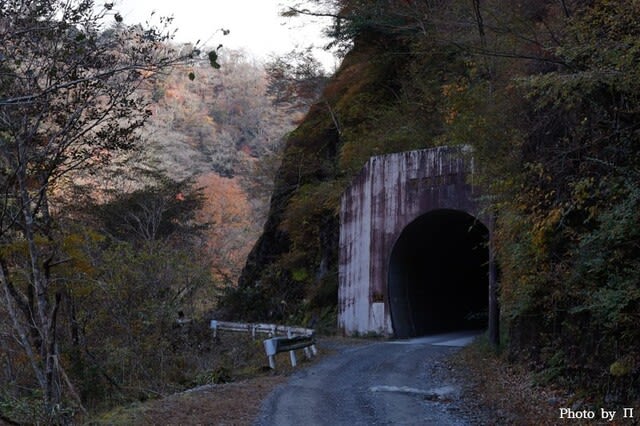

途中いくつかの隧道(トンネル)を抜けていきます

こちらは新青崩トンネルで

全長約300数十メートル

照明もなく出口も見えないので途中は真っ暗闇

出口近くなってやっと明かりがさしてきました

丹沢湖に流入する玄倉川沿いに

紅葉を求めて

玄倉川第二発電所近くまで7km弱を

片道2時間ほどかけてフォト散歩

途中いくつかの隧道(トンネル)を抜けていきます

こちらは新青崩トンネルで

全長約300数十メートル

照明もなく出口も見えないので途中は真っ暗闇

出口近くなってやっと明かりがさしてきました

11月18日

友の車に便乗して丹沢湖へ

湖畔から少し上ると関東冨士見百景の一つである

千代の沢園地展望台

雲の多い空模様であったが

暫し待つと雲の切れ目から富士がクリアに

この日の櫛形山・裸山周回ワンデリングのコースは下図

櫛形山を過ぎて次は裸山へ

標高2003mの山頂からの展望

東を向けば富士山

西をむけば南アルプスの素晴らしい眺望デス

右から北岳、間ノ岳、農鳥岳

間ノ岳

北岳

北岳と間ノ岳のツーショット

農鳥岳

右のとんがった山は甲斐駒ヶ岳

絶景です!

裸山で昼食をとった後アヤメ平へ

シーズンにはアヤメの群生地のアヤメ平

何の枯れ木なのか? アヤメとは思えないし・・・

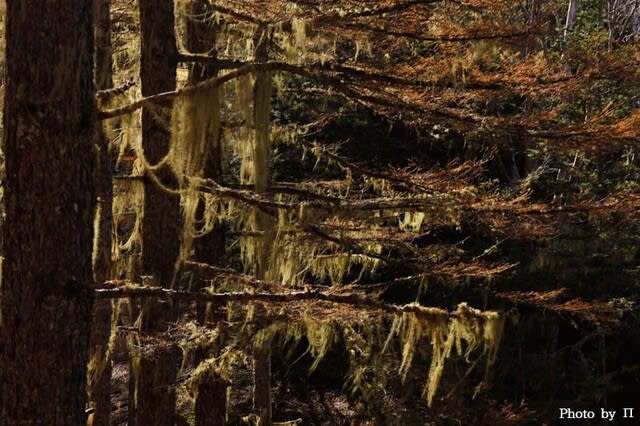

セルガセオ

こちらの苔もいい感じ

サルガセオとは

樹皮に付着して懸垂する糸状の地衣とか

地衣類とは菌類の仲間だそうで

菌と藻が共生して初めて

地衣類の体や特有の化学成分などを作り出すのだとか

地衣類を構成している菌と藻は互いに助け合って生活してるのだそうな

奇妙な生き物だね

(国立博物館-地衣類の探求などより)

北岳展望デッキ

左に北岳 右には甲斐駒ヶ岳

甲斐駒ヶ岳の右の大きい山稜は鳳凰三山

カラマツ林が美しいところですが

紅葉のピークは少し過ぎ去ったようです

展望デッキから駐車場への下りは

作られた当初は車いすでも上り下りできると言われた緩やかなスロープだが

現在ではかなり荒れて無理ですね

この日のコースは標高差200数十メートルと

アップダウンの少ない

年寄りの体には優しいコースでした

駐車場への帰着は14時15分

休憩含めて6時間半のスローペースでありました

少し日にちを遡った11月4日

山梨県の櫛形山へ

早朝4時半自宅を出て約3時間で

池の茶屋登山口駐車場へトウチャコ

久しぶりの山行のため

標高約1900mのこの駐車場から

7時45分出発

木の枝にかかる草のようなものは

地衣類の「サルオガセ」

櫛形山向けてしばらく上ると

素晴らしい展望

右のピークは国内で2番目に高い北岳

真ん中は同じく3番目に高い間ノ岳

左が農鳥岳と

好天に恵まれ素晴らしい展望デス

南アルプスと反対側を望めば

日本最高峰の富士の高嶺が

日本の高山のワン、ツー、スリーが眺められる素晴らしい展望のコースです

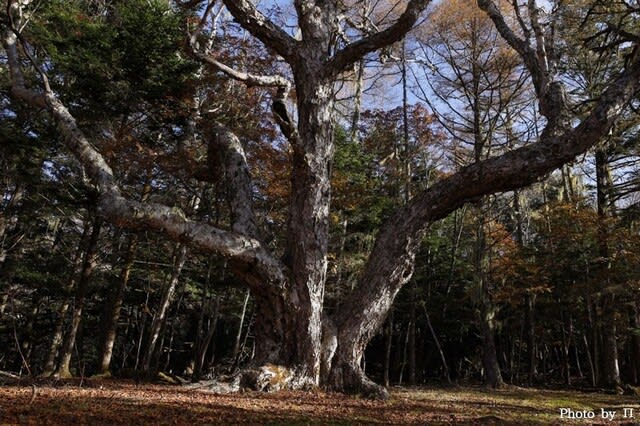

この辺りは巨木が多いです

また苔もいい感じ

標高2062mの櫛形山山頂に

約1時間半でトウチャコ

コロナよる引きこもり生活で体力低下を懸念していたが

スローペースとはいえまずまずだった

山頂は展望きかず休まず通過

サルオガセが木の枝にまとわりついています

カラマツ林がいい感じだが

やや紅葉のピークを過ぎた感じ

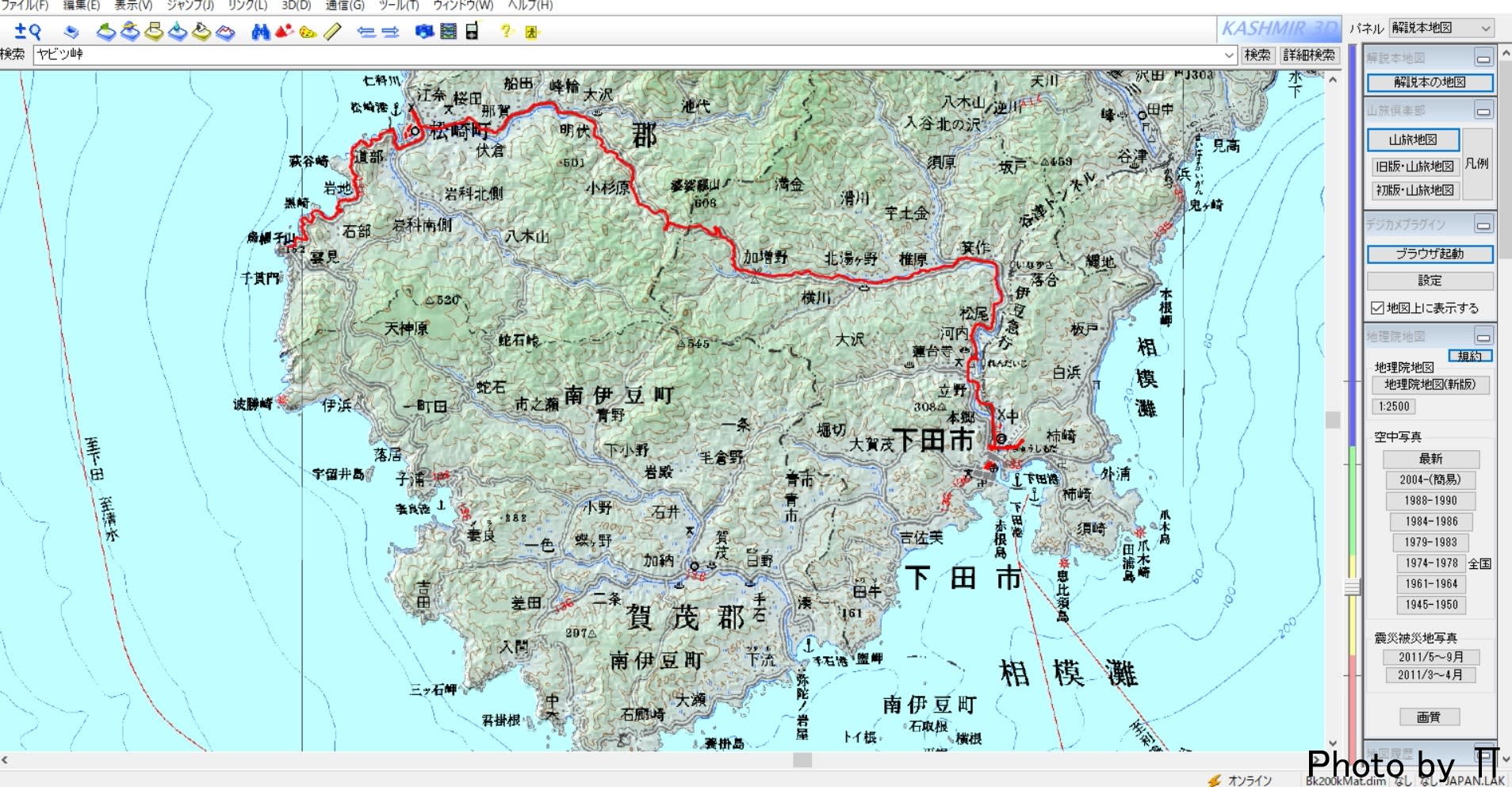

今回の伊豆ロングトレイル行は

気力・体力続けば

大田子海岸から石廊崎迄

一週間ほどかけてトレッキングする予定であったが・・・

コロナ禍で引き籠り生活が続いたせいか

4日目でいささか疲れ気味の上

翌日のコースは標高519mの高通山を越えないといけないのと

毎晩刺身や焼き魚などの海鮮料理と豪華料理とはいえ

さすが続くとやや食傷気味のため

続きはまた再チャレンジすることにして

一旦この日で帰宅デス

雲見温泉バス停より14時前の松崎に向かうバスに乗車

他には誰も乗っていないバスだった

松崎で下田行のバスに乗り換え

下田ではトレッキングは終了し

ロープウェーで寝姿山へ観光デス

下田湾

爪木崎方面の眺め

16時過ぎ伊豆急下田発の踊り子号の初乗車

電車もガラガラ

今回は初めて宿予約なしでの旅で

ランチとれないとか

宿予約が断られたりとか

多少慣れないところもあったが

なんとかなるもんでした

これにて今回のソロトレッキングは

オシマイ

また続きチャレンジします