世界のナンバーワンを覇権国という。20世紀の覇権国はアメリカであった。ところが21世紀になり中国が急速に台頭している。2010年に中国のGDP規模が日本を超え世界第2位となった。中国はこうした経済力を背景に、南沙諸島、尖閣諸島、香港、台湾などで軍事行動を活発化させ、発言力を高めている。

今、アメリカと中国の間で激しい覇権国争いが展開されている。『入門 米中経済戦争』(野口悠紀雄著)は米中の間でどのような動きがあるかをわかりやすく説明している。

野口は、大学の姿は20年後の国の姿だと説く。現在の世界の大学のトップ20のなかにアメリカの大学は9校、中国の大学は2校含まれている。中国の2校は精華大学と北京大学である。いずれもコロンビア大学やプリンストン大学より上位にある。工学部だけについていえば、トップ20に入るのは中国7校、アメリカ5校らしい。

ちなみに、トップ20に日本の大学はない。教授の下働きをさせられる講座制のもとでは、若い研究者は育たない。おまけに、大学の予算はどんどん削られている。

世界の留学生530万人のうち、中国人は160万人を占める。彼らの多くは「海亀族」と呼ばれ、中国に戻ってくる。ユニコーン企業(評価額が10億ドル以上で、創業10年以内の未上場のスタートアップ企業)の数は、アメリカ288社、中国133社、日本11社となっている。中国は若い企業でもアメリカに肉薄しつつある。

米中経済戦争は、2018年にトランプ大統領が中国製品に高関税をかけるところから始まった。中国製品の大量流入がアメリカ人の雇用を奪っているという理由からである。そうした考え方は経済理論を知らない間違った考え方だと思うが、アメリカ第一主義を唱えるトランプ大統領とすれば、ラストベルトの票を獲得するにはそうした政策が有効だと考えたのだろう。

アメリカはさらに中国のハイテク分野の攻撃も始めた。2018年から始まったファーウェイ叩きである。5Gで高度な技術を持ち経済成長の原動力となっている中国企業を、今のうちにつぶしておこうという戦略である。

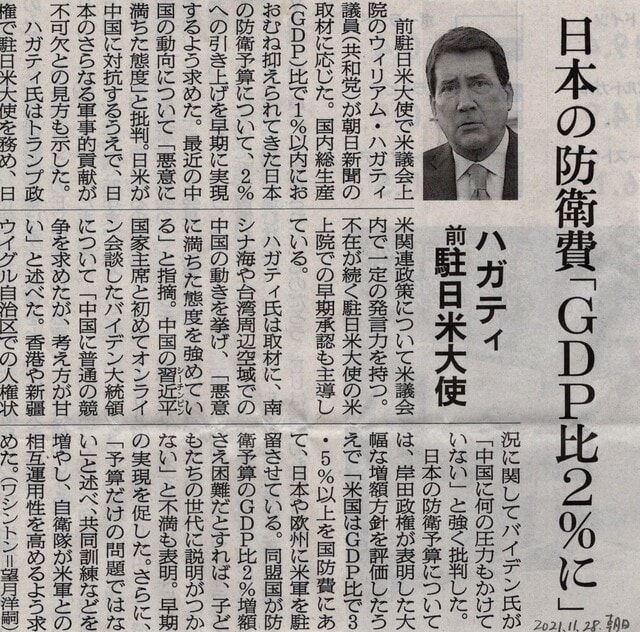

また、相対的な国力低下に危機感を覚えたアメリカは、「民主的価値と普遍的人権の重視」および「自由で開かれたインド太平洋の実現」を掲げて同盟国との関係を強化し、中国に対抗する勢力を築こうとしている。軍事的には米英豪によるAUKUS(オーカス)、先端技術などの分野では日米豪印4か国によるQUAD(クアッド)が形成された。アメリカは日本に対して防衛費を今の2倍にあたるGDP2%にするよう花火を打ち上げ始めている。

米中貿易戦争から始まった両国の対立はIT産業、人権、台湾情勢などをめぐってますます激しさを増している。米ソが対立していた「冷戦」は、ソ連経済があまりに小規模だったからソ連を無視しても世界経済はあまり影響を被らなかった。

しかし、中国はソ連と違い経済規模がけた違いに大きい。日本の輸出入の約2割は対中貿易である。中国への経済依存度が高い日本や東南アジアなどは、アメリカと良好な関係を結びながら中国といかに向き合うか難しいかじ取りを迫られている。

先日のニュースで、中国の新幹線がラオスのビエンチャンまで伸びたと伝えていた。将来的にはシンガポールまで伸ばす予定だという。

一帯一路政策により、カンボジア経済は完全に中国の支配下にはいった。多額の金を貸し付けてインフラを整備させ、やがて返済不能に陥らせる。デフォルトは本来貸付国にとって困るはずだが、中国はデフォルトですら有効な戦略と思っているのかもしれない。「損して得をとれ」。習近平の夢は、明・清の最盛期の中国を取り戻すことにあるのではないか。