先日、O先生から「維新とはどのような政党ですか?」という質問を受けました。以下はその回答としてまとめたものです。長文ですがお読みいただければ幸いです。

O先生へ

教育問題に真剣に取り組んでおられること、心から嬉しく思います。大阪維新の会が府政を担うようになって、教育現場はずいぶん変わりました。維新がどのような性格の政党かをおたずねですが、以下で私の考える維新の政治史上の立ち位置について書いてみたいと思います。

まず大切なことは、維新の性格を論じるには過去300年の歴史を振り返る必要があるということです。政治史の上で維新はどのように位置づけられるのか。そのことによって初めて維新の性格を明らかにすることができます。

(1)自由放任主義の時代(18世紀~19世紀)

18世紀後半に産業革命がはじまり、資本主義が発展してきました。当時の考え方は自由に競争すれば社会は発展し、みんなが幸せになれるというものでした。アダム・スミスの自由放任主義がその代表的な考え方でした。

実際にその後、自由放任主義の下で社会は発展してきました。しかし発展はしたものの幸せになれたのは一部の経営者だけで、大半の人は社会の発展から取り残されてしまいました。弱肉強食のジャングルの法則のもとで、国民の多くは低賃金・長時間労働を強いられ、いくら働いても食うや食わずの生活を送らざるを得ませんでした。貧富の差の拡大、恐慌、失業、独占など様々な社会問題が生じてしまったのです。

(2)社会主義

そうした中から「自由放任主義」を根本から問い直そうとする運動が起きました。19世紀のマルクスの社会主義・共産主義はその極端なものです。資本主義の下でぬくぬくと太った経営者を追放し、すべての企業を国営にし、労働者を公務員にして「階級」のない社会を実現するという青写真を描きました。そうすればみんなが幸せになれる社会が実現できるはずだと考えたわけです。

しかし、20世紀のソ連や中国で行われた人類初のそうした試みは見事に失敗してしまいました。人間は利己的動物です。社会主義が利己心を否定した結果、逆に社会が停滞するという現象が起きてしまったからです。おまけに、「俺たち共産党は理想社会をつくろうとしている。俺たちに反対するものは殺す」と徹底的な思想統制と独裁体制を敷いたことも人々の反発を招きました。

(3)修正資本主義(20世紀)

一方、貧富の差の拡大、恐慌、失業、独占など様々な社会問題を資本主義という制度を維持しながら、そのもとで部分修正をしてできるだけ多くの人が幸せな社会を実現しようとする考え方が20世紀になって登場してきます。アメリカ、イギリス、フランス、日本などいわゆる先進資本主義国がそれです。こうした考え方を修正資本主義と言います。

具体的には憲法で基本的人権を保障し、最低限の生活保障、教育を受ける権利、労働者の権利などを定めました。世の中には強者と弱者がいます。憲法はそれまで強者の道具であった国家権力を制限し、強者から弱者を守るために生まれました。

蛇足ながら付け加えておきますと、憲法を守らなければいけないのは政府であって、国民ではありません。そのことは憲法誕生の歴史から考えて当然のことです。これを専門用語で「立憲主義」と言います。しかし、残念ながら多くの国民は憲法の持つこの本質がわかっていません。いや、教員の中にも立憲主義の考え方を理解していない人がいっぱいいます。

(2017年5月3日 毎日新聞)

話がちょっとそれました。第二次世界大戦後、できるだけ多くの人を幸せにしようとするために、様々な法律が作られました。労働組合法、労働基準法、生活保護法、教育基本法、独占禁止法、健康保険法、国民年金法、男女雇用機会均等法などなど。こうした法律を整備することによって19世紀に発生した社会問題を解決し、弱者を救済しようとしたわけです。20世紀になって政府の役割が大きくなったことから、20世紀の政府は「大きな政府」と呼ばれます。これに対して19世紀までの政府を「小さな政府」といいます。

(4)新自由主義の台頭(1980年代~)

ところが話はここでは終わりませんでした。世の中は金持ちと貧乏人の対立・力関係によって動いていきます。自由を制限された金持ち階級からの反撃が1980年代から世界的に始まります。これを新自由主義と言います。

たとえば当時の日本の所得に対する最高税率は93%(所得税率75%+住民税18%)でした。金持ち階級は最高税率をもっと引き下げろと要求してきます。社会保障なんかするから人間は怠けるのだ、社会保障なんかクソクラエ! 貧乏なのは己の努力が足りないからだ、自己責任だと主張し始めます。

実際、この40年間に所得税の最高税率は75%から45%に引き下げられ、法人税率は40%から23%に引き下げられました。しかしそれでは税収が足りなくなります。そこで新たに登場したのが消費税でした。社会保障を充実させるためだという理由をつけて国民を納得させ、一般大衆から税金を徴収し始めたのです。1989年のことでした。

新自由主義とは、簡単に言えば、アダム・スミスの時代への先祖返りの思想です。競争は社会を発展させ人々を幸せにする。だからもっと自由に競争させろ!金持ちが利益を上げれば、そのおこぼれが下の方にも滴り落ちて(トリクルダウン)、みんなが裕福になれる。これが新自由主義の基本的な考え方です。すなわち、国家が個人を守る役割から距離を置く政策が新自由主義なのです。

以上の流れを図示すると次のようになります。(この図は私が考案したもので政経の教科書に採択されています。最近では他社の教科書にもこの図が載るようになってきました)

(出所 高校教科書『政治・経済』第一学習社)

新自由主義が台頭し始めてから40年がたちました。その結果、農業・運輸・通信・金融・電力・労働・教育などいたるところに「競争」「競争」「競争」の嵐が吹くようになりました。公社・公団は民営化され、郵便局も民営化されました。規制緩和が行われ、今や非正規雇用は労働者の約4割に達しています。労働組合はエリートサラリーマン(労働貴族)の利益擁護団体に成り下がり、一番必要とする非正規雇用者を守ろうとしません。日本の実質賃金は下がり続け、貧富の差は拡大する一方です。

もちろん教育界も例外ではありません。とくに維新府政が誕生してから大阪府の教育はますます変な方向に進んでいます。学区をなくして学校間競争を促し、人事評価を通して教員を締め付けています。どうでもいい仕事が増えて、教員の無賃残業時間が過労死ラインとされる80時間を超えることが常態化しています。事務室も正規雇用の人が削減され、非正規職員で何とかやりくりしている状況が生まれています。

戦前、教育が国民に軍国主義を吹き込む手段として利用されたことから、戦後は政治の不当な介入を阻止するために教育委員会が設置されました。ところが、維新府政は教育委員会を実質に潰し、教育の世界に新自由主義の考え方をどんどん取り入れていきました。

確かに維新の行なったことがすべて悪いわけではありません。大阪城公園や天王寺公園を見事によみがえらせました。しかし、すべての分野で競争原理を導入すればいいというものでもありません。少なくとも、教育と医療は競争原理にはなじまないというべきでしょう。現在の学校を見ていてつくづく思います。

共通テストの平均点を0.1点刻みで学校間比較し、低いと担当教員が校長室に呼ばれ叱責を受ける。異常というほかありません。教員は人事評価が給料に反映されます。その人事評価を行う校長も上から評価されます。校長に対する評価は退職後の自らの再就職先に影響を及ぼしますから、校長は上の命令を忠実に実行します。今の大阪府は、戦前の悪しき政治介入の構図がそのまま実現してしまっています。組織というものは上が「右を向け」と言ったら「左を向く」人間がいるのが本来の健全な姿でははないでしょうか。

一般的に、自由と平等は両立しません。自由を重視すれば不平等になり、平等を重視すれば自由が制限されます。資本主義は自由を求め、社会主義は平等を求めました。自由と平等のはざまにあって歴史は行きつ戻りつしながら最適な着地点を求めて揺れ動いています。現在は、第二次世界大戦後追求してきた平等政策を見直し、自由を重視する政策が幅を利かせています。

自由を重視し小さな政府を志向するのを保守、平等を重視し大きな政府を志向するのをリベラルだとすれば、維新の立ち位置は次の図のようにあらわすことができます。

(出所 『文章を書くのが苦手な人は下書きメモを作りなさい』p143 ベレ出版)

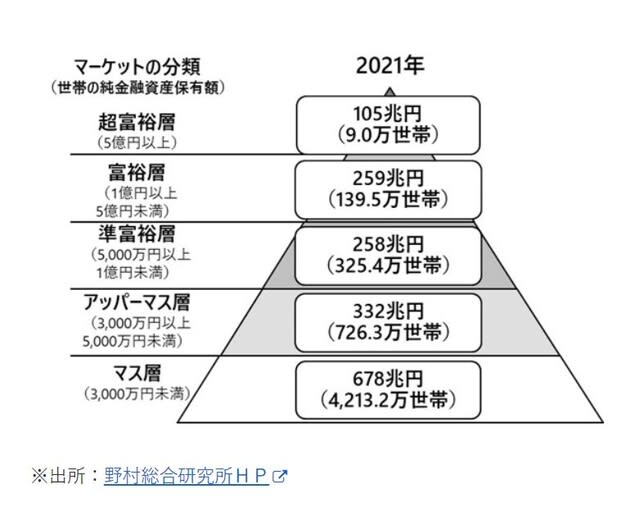

歴史は振り子のように振れます。右に行き過ぎると左に振れ、左に行き過ぎると右に振れます。現在の維新の立ち位置は基本的に新自由主義思想です。簡単に言えば金持ちの味方です。国民の99%は非富裕層です。しかし、大阪では非富裕層が富裕層の代表である維新を支持するというけったいな構図が出来上がっています。なぜなのか。私には理解できません。貧困は社会構造の問題です。すべての人が金持ちになれるわけではありません。自己責任では解決できません。社会全体で弱者を支え合う仕組みが必要なのです。

(5)民主主義の限界

人間は悪いこともすればいいこともします。ヒトラーだって悪いことばかりしたわけではありません。1930年代の世界恐慌に際して、ドイツにいた600万人の失業者をアウトバーンなどの公共事業を行うことによってほぼゼロにしました。だからこそドイツ国民はヒトラーを支持したのです。ヒトラーは暴力によって政権を獲得したのではありません。ドイツ国民が選挙で政権の座につけたのです。そう考えると民主主義は非常に危うい制度です。

日本の財政赤字が途方もなく増えています。地球温暖化も止めようがありません。しかし、多くの有権者は将来のことなんか真剣に考えていません。問題が表面化する頃には自分は死んでこの世にいない。そう思って有権者は1票を投じます。自分が生きている今現在の経済さえうまく回っていれば、国民は支持します。民主主義の持つそうした欠点を誰も指摘しません。民主主義は独裁よりましだという程度のものです。そんなことを時間をかけてきちんと教えることが大切だと思うのですが、それでは共通テストでの高得点は望めないでしょう。

新自由主義の台頭とともに、戦前を美化し、先の戦争を正義の戦争と主張する人々が最近増えています。振り子が右に振れすぎないことを願うばかりです。2022年度から高校の履修科目が「現代社会」から「公共」に変わりました。それにともない「基本的人権の保障」や「平和主義」の項目が削除されました。このことは何を意味するのか? 教育とは何か? 維新とは何か? 以前書いた次のブログも読んでいただければ幸いです。

維新の手法 - 南英世の 「くろねこ日記」

人間の地金 - 南英世の 「くろねこ日記」

上野千鶴子氏の投稿に思う - 南英世の 「くろねこ日記」