増刷された第2版が今日送られてきた。

この前ネットを見ていたら、関西大学の参考文献にも挙がっていた。

狙ったターゲットに確実に届いている。

この本を読んだファンドマネージャーが絶賛していたとも聞いた。

素直にうれしい。

増刷された第2版が今日送られてきた。

この前ネットを見ていたら、関西大学の参考文献にも挙がっていた。

狙ったターゲットに確実に届いている。

この本を読んだファンドマネージャーが絶賛していたとも聞いた。

素直にうれしい。

以前習っていた日本画の藤井智美先生が京都高島屋で個展を開催するというので行ってきた。買うつもりはほとんどなかったのだが、ある1枚の絵を見て心が動いた。

「笹部桜」と名付けられたその作品、写真では微妙な色合いがわからないが(だからブログにアップしている)、細やかな筆使いの中に藤井先生の画風がよく表れている。これまで東山魁夷や平山郁夫といった超有名画家の複製(リトグラフ)を購入してきたが、やっぱり1枚ものの絵の迫力にはかなわない。

とはいってもそれなりの値段がする。

藤井先生の場合、相場は号5万円である。今回の目玉である「神河の春」という大作には500万円の値段がついていた。制作に要した手間を考えるとこれでも安いくらいかもしれない。

しかし、それでもいざ買うとなると高く感じる。

30分ほどその場で考えた挙句、

「えい、やー」(笑)

買うことに決めた。半年間フルタイムで働いたご褒美だ。それに万一、日本がハイパーインフレに襲われた場合のインフレヘッジになるやもしれぬ。

値段は・・・ナイショ。すぐカードで支払った。このサイズなら玄関に飾るのにちょうどいい。

先生にお願いして記念写真を撮らせていただいた。最近は自分で絵を描くことはほとんどなくなってしまったが、人生のいい思い出ができた。

帰りに近くの木屋町、鴨川に立ち寄った。3月も残すところあと2日になった。

完全リタイアーして、さてこれから何をしようか道に迷ってしまった。欲しいものは全部手に入れた。本も書いた。絵もエレクトーンも習った。昔、あれほど熱中した囲碁や株も今はそんなにやりたいとも思わない。とりあえず気に入った本を読んだりDVDを見たりして過ごしている。

しかし、家にばかりいても気が滅入る。天気もいい。気分転換に桜ノ宮まで桜見物に出かけた。

桜ノ宮まで環状線だと大阪駅から二駅だが、10日前に開業した大阪駅のうめきた新駅を見たくて、わざわざ「おおさか東線」に乗って、大阪→新大阪→鴫野→京橋→桜ノ宮経由で行く。

↓ うめきた新駅

↓ うめきた新駅に設置された巨大なスクリーン

↓ 右手奥に帝国ホテルが見える。この辺に住むのも悪くないかな

途中で帝国ホテルのロビーに立ち寄って、本を読む。ジム・ロジャーズの『捨てられる日本』。日本はこれから中国とどう付き合うべきか。今後の日本を考えるヒントになった。

40年間、政治経済という科目を教えて飯を食ってきた。最近、政治の裏側を知るにつれ、本当に真実を伝えてきたのだろうかという疑問を強く抱くようになった。ロッキード事件にしても真相は闇の中である。アメリカから情報がリークされたというのもいかにも胡散臭い。教科書に書いてあることは、戦前の「大本営発表」と同じなのではないかという気すらしてくる。

かつて田中角栄が首相をしているとき、新聞記者に「君たちの仕事は政府を批判することである。どんどん批判してくれ。ただし私は新聞は読まん。なぜなら、真実を知っているのは私だけだからだ」と語ったといわれる。

そもそも日本はアメリカの何なのか。多くの人はアメリカが日本を守ってくれているように思っている。しかし本当のところは、アメリカが自国の国益を最大化するために、日本を利用しているだけではないのか。実際、アメリカにたてついた政権は短命に終わり、アメリカを喜ばせる政策をとった政権は長く続いている。

かつて、外務省には「対米自主独立派」と「対米追随派」が存在した。しかし、1990年代には対米自主独立派が一掃され、対米追随派一色になってしまった。その結果、「アメリカが喜ぶかどうか」が日本の外交政策の基本になっている。「外交は自分が正しいと思ったことをやるところではなく、力の強い者につくところだ」と外務省では教えているらしい。確かに、日本の政策を見ているとその通りだと思う。湾岸戦争(1991年)以降、自衛隊と米軍の協力関係は進む一方である。

日本でアメリカを批判することはタブーになっている。日本政府だけではない。マスコミも学者もみんな黙っている。イラク戦争でアメリカが大失態を演じた際も誰も批判しなかった。ウクライナ戦争にしても、西側のマスコミはどこまで真実を伝えているのか疑わしい。アメリカを批判するには相当の覚悟が必要である。これまでアメリカに批判的であった多くの政治家や官僚・学者が潰されてきた。

最近、面白い本を読んだ。

この本に書いてあることが本当かどうかは知る由もない。しかし、かなりの説得力があることは確かである。それによると、日本はアメリカ政府というよりアメリカ軍部に支配され、占領中の関係がそのまま維持されているのだという。具体的には日本の官僚(外務・防衛・法務・財務など)と在日米軍幹部による「日米合同委員会」が月に2回程度行われ、そこで多くの密約が交わされるのだそうだ。

第一に、裁判権に関する密約が交わされる。1959年の砂川判決により、米軍に関することは憲法の適用範囲外とされた(この判決の背後にはアメリカの圧力、したがって日本政府の意向があったとされる)。米兵が犯罪を起こしても日本で裁判が行われた例はほとんどない。オスプレイが墜落事故を起こしても、日本の捜査権は及ばない。

第二に基地に関する密約がある。旧安保条約には「米軍を日本国内およびその周辺に配備する権利を日本は認める」とあり、アメリカは日本中どこにでも自由に基地を作ることができる。実際、北方領土問題が解決できないのも、プーチンが返還後の北方領土にアメリカ軍基地がおかれることを懸念するためであるといわれる。

現在日本には、沖縄、横田、横須賀、岩国に米軍基地がおかれている。アメリカ軍は日本の上空を優先的に使用する権利を持ち、日本の民間航空機に対して多くの飛行禁止区域を設けている。

例えば、米軍基地が集中する沖縄では、旅客機は那覇空港に着陸する手前30キロメートルから高度を300メートに下げなければならないらしい。本当かどうか、今度沖縄に行くときに確かめてみようと思う。また、レーダーにつかまらない訓練をするために、日本の山間部を超低空飛行をしているのは有名である。

終戦から78年がたった。しかし、日本は政治的にはいまだに半主権国家である。 かつて中曽根首相が日本列島はアメリカの「不沈空母」であると発言し批判された。しかし、その通りになっている。

現在、アメリカの力が衰え、中国の力が大きくなってきている。それだけにアメリカが日本の軍事力に期待するところは大きい。いまのまま日本が「金魚のウンコ」のようにアメリカにくっついていっていいのか。戦争を知らない世代が政治の中心を占めるようになると、自分は戦場に行かないくせに勇ましいこと言いたがる政治家が増えてくる。

ここは慎重に考える必要がある。せっかくアメリカさんが作ってくれた憲法9条があるのだから、憲法9条にしがみついて生きるというのも一つの方法ではないか。しかし、そういう根性のある政治家が今の日本にいるのだろうか。

18年ぶりに三国丘高校の教壇に帰ってきて、去年の10月から1年生の「公共」を担当した。常勤講師で週16時間(2×8クラス)。本日、終業式が行われすべての仕事を無事終えた。72歳、これで完全リタイアーである。

思えば三国丘高校に赴任したのは1986年、35歳のときであった。第2次ベビーブームの頃で、1学年16クラスの生徒を受け入れるために北館が建設された年だった。いま職員室や事務室が入っている北館は、もとはといえばすべて教室だった。

↑ 写真左奥の黒っぽい建物が旧校舎 北館は右上端の白い建物

↑ 写真左奥の黒っぽい建物が旧校舎 北館は右上端の白い建物

↑ 旧校舎(昭和7年(1932年)に建てられ62年間使用された。建設費は35万円)

1994年に新校舎が完成し、3月28日に旧校舎から新校舎に引っ越しが行われた。全生徒が机と椅子を抱えてぞろぞろと運動場を横切り、真新しい新校舎に運び込んだ。まるで新築マンションに入居するような気分だった。新校舎の建設費用は15億円。円形の窓は旧校舎のデザインを生かしたもの。

↑ 正門は北側に移された。

写真右が北館 ↑

↑ 生徒玄関

↑ モダンな螺旋階段

↑ 教室棟への渡り廊下

↑ 左のソフトテニスコートに旧館の校舎があった。

百周年記念事業で東京藝大教授薮内佐斗司氏(高24回)による像がつくられ、その後、新三丘会館や体育館への連絡橋が作られ今の形となった。

三国丘高校には結局、35歳から53歳まで18年間勤務した。新校舎の設計段階から職員会議で議論したから、建物の一つ一つが懐かしい。

4月になるとまた新入生がやってくる。今度の1年生は78期生である。私が担当した77期生は私の授業を受けた最後の生徒になる。これまでの人生で最高の授業ができたという充実感と、「やり切った」という満足感がある。授業でまいた種が20年後30年後にどういう実を結んでくれるのか。楽しみである。

「ありがとう三国丘」

心の中でつぶやいて、一礼をして校門を後にした。

ネコを飼って50年。今飼っている黒猫は4代目である。長女の大学合格祝いに20年前に近所からもらってきた。その黒猫がついに20歳の誕生日を迎えた。早いものである。

その間ずいぶん楽しませてもらった。

その一方で、悪さもされた。

アルちゃん、20歳おめでとう。

目は見えなくなったが食欲は旺盛。

毛並みはつやつや。

夜鳴く声も大声(笑)。

まだまだいけそう!

2003年、イラクが大量破壊兵器を所有しているとしてアメリカはイラク戦争を行なった。だが、大量破壊兵器は見つからなかった。イラク戦争とその後の混乱によって20万人が死亡し、イラクは破壊され、分裂した。スンニ派中心のフセイン独裁政権は03年4月に崩壊に追い込まれ、フセイン元大統領は06年に処刑された。こうして1979年から約24年間続いたサダム・フセインの圧政は終わった。

戦後、国民の6割を占めるシーア派が政治の主流を占めるようになったが、少数派であるスンニ派との宗派対立が激化し、06年には内戦状態に突入した。一方、2011年に米軍が撤退すると、スンニ派系のISが北部モスルを掌握した。ISは再派遣された米軍などの攻撃で駆逐され、イラクの死者数は減少しつつある。

現在のイラクは、影響力を強めたいアメリカとイランの対立の最前線となっている。2020年1月、首都バグダッドの国際空港近くでイランのソレイマニ司令官が殺害された。イランの影響力を排除するためトランプ大統領が殺害を命じたものである。そうした中で、反米・反イランを掲げるサドル師派が勢力を伸ばしつつある。アメリカを憎むイラク人は今も少なくない。

アメリカがイラクにもたらしたのは政治的混乱だけではない。劣化ウラン弾による影響も深刻だとされる。劣化ウランは核燃料や核兵器を生産するためにウランを濃縮する過程で生まれる。固くて重い性質があるため、戦車をも突き通す。

だが、高速で衝突した際に微粉末の煙が飛び散る。それが体内に取り込まれると、長期間(20年以上)にわたり放射線を放出し白血病などのガンを引き起こすといわれる。

アメリカは世論を味方につけるため、プロパガンダにものすごい精力を注ぐ。とくに戦争をする際は、アメリカが正義であることを強調するために徹底した情報操作を行う。今展開されているウクライナ戦争も、悪いのはプーチンだけか。真相が明らかになるのは30年後だろう。冷静に、批判的精神を持ってアメリカと付き合う必要がある。イラク戦争から20年、いまだにアメリカの謝罪はない。

民主主義を守るために重要なことは、国民が正しい情報を知らされ、自由に表現できることである。そのいずれが欠けても民主主義は機能しない。

「世の中で一番信用できる機関又は人物を挙げよ」と授業で質問したところ、「政府」と答えた生徒がいてびっくりしたことがある。彼らは戦前の大本営発表や思想統制を知らないのだろうか?

先日「昭和と戦争」という全8巻のDVDを見た。そこには私も知らなかった国家によるプロパガンダ映像が多数含まれていた。

国家権力が「ウソ」をつくというのは過去のことで、現在はそんなことはあり得ないと思っていたら大間違いである。権力者は自らの政権延命のために都合の悪い情報は隠すし、改ざんもする。ときには意図的に誤った情報を発信することもある。ヒトラーがその典型である。

民主主義の盟主とされるアメリカだって例外ではない。ベトナム戦争のきっかけとなったトンキン湾事件、湾岸戦争で油まみれになった水鳥の写真、イラク戦争の原因となった「大量破壊兵器の保有」などなど、情報操作によって国民をだました例はいくらでもある。

そもそも情報はだれのものか? 答は「国民のもの」である。銀行に預けたお金が銀行のものでないのと同じく、政府が持っている情報は国民のものである。もちろん、情報の中には軍事機密などオープンにできないものも当然ある。しかし、情報は基本的に国民のものであり、公開が原則で、秘密は例外でなければならない。

戦後、政府の「ウソ」を暴露した新聞記者に西山太吉がいる。1971年、翌年の沖縄返還をめぐり米国側が負担すべき米軍用地の原状回復補償費400万ドルを、日本側が肩代わりするとの密約を暴いた。しかし、佐藤栄作首相の怒りを買い、情報入手に際しての情交を攻撃され世間から葬り去られた。2023年2月に91歳で亡くなったと聞き、彼の最後の著作を読んだ。

日本で情報公開法が成立したのは1999年。アメリカから約30年遅れである。秘密文書は通常30年経てば公開されるというのが世界常識である。日本もその例にならって一応30年原則が導入されてはいる。しかし、安倍内閣はアメリカから軍事機密を保護する法整備をしてほしいという要望を受け、2013年に特定秘密保護法を成立させた。

特定秘密保護法の何が問題か。軍事機密だけを秘密にするのであれば問題はない。ところが日本の場合、公安警察が自分たちの力を拡大させるために「テロ防止」という名目のもとに国民のプライバシーまで調べ挙げて「特定秘密」に指定することも可能な内容になっている。つまり、行政機関が国民に知られたくない情報は何でも「特定秘密」に指定して、国民の目から隠してしまえるのである。

特定秘密保護法が成立して10年がたつ。「ほら、この法律ができても我々の生活は何も変わらないでしょ。心配いりませんよ」という政府の声が聞こえてくるような気がする。しかし、政府はいまマイナンバーカードの普及を進めている。しかも、ポイント(=現金)を配布してまで強引に推し進めている。特定秘密保護法とマイナンバーカードがセットで運用されたら・・・

アメリカ第4代大統領のジェームス・マディソンは「国民が情報を持たない民主的な国家は、悲劇の序章」とのべている。情報公開は民主主義の根幹をなす問題であることを忘れてはならない。

「過ちは繰り返します秋の暮」

「宇沢弘文傑作論文全ファイル」(418ページ)をやっと読み終えた。ものすごくスケールが大きく人間味あふれる学者だったことを改めて知る。

彼の著作の中で一番体系的でわかりやすいのは『社会的共通資本』(岩波新書)であろう。

彼はこの中で、次のようなことを述べている。豊かな経済生活を送り、幸せに暮らすには「社会的共通資本」の整備が欠かせない。社会的共通資本とは次の3つの分野のことを言う。

① 自然環境・・・大気、森林、河川、水、土壌など

② 社会的インフラストラクチャー・・・道路、交通機関、上下水道、電力、ガスなど

③ 制度資本・・・教育、医療、司法、行政、金融制度など

これらのものは純粋な私的財産と違って、たとえ私有されていても社会的な「共通財産」として適切な管理・運営がなされるべきであるとする。例えば、大気はこれまで自由財として価値がゼロであるかのように扱われてきた。それが地球温暖化を招いている。とくに教育と医療に市場原理主義を持ち込むことは間違いだ、という主張が強く印象に残った。

先日、佐々木実が書いた『宇沢弘文』(講談社現代新書)という本を読んだ。その前に読んだ『ゼロからの資本論』(斎藤幸平)と合わせて、ようやく宇沢弘文という経済学者の思想的位置を自分なりに整理できた。図解すると次のようになる。

(作成 南英世 この図の無断転載を禁じます)

小さな政府、大きな政府という政府の役割から見た概念ではなく、どこまでを私有、共有にすべきかという視点でまとめてみた。新自由主義は市場はすべてを解決するという思想の下で、市場だけを取り出して分析した。市場というものをリンゴの絵にたとえると、リンゴだけを描こうとしたのがフリードマンらの市場原理主義者である。

一方、宇沢は市場だけを分析するのではなく、市場の背後にある要素も経済学に取り込もうとした。すなわち、リンゴの絵を成り立たせるための「背景」までを分析対象としたといえる。すべての人が豊かな経済生活を送ることができるためには、社会的共通資本(Social common capital)は市場の外にあって共有されなければならない。これが宇沢経済学の肝である。

これまで経済学は近代経済学(資本主義)とマルクス経済学(社会主義)が対立する形で展開されてきた。しかし、宇沢によって経済学は新たな地平にたどり着いたと言えまいか。近い将来、宇沢弘文が再評価され、上に描いた図が教科書に掲載される日が来るような予感がする。

(上記のブログを書くための下書きノート)

今日、カバーデザインが送られてきた。うん、いい感じ。

「下書きメモ」の手書き感や、文章が書けない3大要因を強調している点がいい。

何より重々しく感じさせないのがいい。

この本を手に取る人の中には、日ごろあまり本を読まない人もいると思う。

そこで、読書習慣のない人でもサクッと半日か1日で読めるように工夫して書いた。

そうした意図がうまくカバーデザインに表現されている。

書くトレーニングを受けたことがないのに、文章を書く必要に迫られた人のバイブルになってくれたらと思う。

ここで目次だけを紹介しておこう

目 次

はじめに

第1章 日本人が文章を書けない3つの理由

1.訴えたいことがない

2.書き方(型と手順)が教えられていない

3.体系的な予備知識が不十分

第2章 文章を書くための型と基本手順

1.特定の誰かを意識して書く

2.型を覚えると楽に書ける

3.文章を書くための手順

第3章 文章が苦手な人は「下書きメモ」を作りなさい

1.下書きメモを作る

2.結論を決める

3.構成を考える

4.一気に書く

5.推敲する

第4章 書いてみよう

1.論文型文章の書き方

2.エッセイを書いてみる

3.1行目が勝負

4.書くことの9割は「調べること」と「考えること」

第5章 わかりやすい文章とは?

1.すらすら読める文章

2.推敲のチェックポイント

3.使い分けられる日本語

第6章 書くことを何も思いつかない人のために

1. outputの前にinputを

2. フロー情報を集める(テレビ、新聞、インターネットなど)

3. ストック情報を集める(本を読む)

4. 情報は図解して整理する

5. 考え方を磨く

6.枕元にメモ帳を

第7章 実践編

1.ブログ・SNSへの投稿

2.レポートを書く

3.論文を書く

おわりに

4月19日の発売が楽しみである。

2023年(令和5年)の大阪府立高校の社会の入試問題を見た。政治・経済分野の出題についてその感想を4点つづる。

1.

まず、目がテンになったのは大問2(2)①の問題である。

ⓐの正解はアであるとすぐわかる。

Ⓑの正解も「公共の福祉」であると難なく解ける。

問題は「公共の福祉」を導き出すための「社会全体の利益を意味する」という説明である。見た瞬間、正直言って凍りついた。「なんじゃ、これは! 作問者はいったい何を考えてこういう表現を使ったのか?」。もし公共の福祉を「社会全体の利益」ととらえるならば、これは明治憲法の「法律の留保」と同じことになりかねない。つまり社会全体のために個人が犠牲になるものやむを得ないことになる。だから、憲法学では「公共の福祉」=「社会全体の利益」ととらえてはならないというのが通説である。

通説は「公共の福祉」とは「人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理である」(芦部信喜『憲法』岩波書店)とされる。すなわち免許や資格を取得する際に規制設けるのは、他人の人権を守るためである。例えば車の免許取得を制限するのは他人の命や財産という基本的人権を守るためなのである。

なぜこうした通説とは異なる表現をあえて使ったのか。考えられる理由はいくつかある。第一に中学校の教科書にこうした表現が使われているのかもしれない。だとすれば恐ろしいことである。第二に、4ページに納めなければならないという字数制限のせいかもしれない。だとすれば、4ページという字数制限を撤廃し、もっとゆったりとした紙面構成にすればよい。第三に、まさかとは思うがどこからか政治的圧力があったのかもしれない。

2.

次に気になったのは文章中に「わが国」という表現が23回も出てくる点である。外国籍の受験生もいる中で「わが国」という表現はいかがなものか。「わが国」と書かなくても「日本」と表現すれば十分ではないか。人権に対する配慮があまりにもなさすぎる。

私自身教科書を執筆する際、「わが国」ではなく「日本」と表記すべきだと先輩の先生から強く指導された。また、憲法学を中心とした学問分野においても、「わが国」などという表現を用いる研究者はほとんどいない。あえて「わが国」と表記したのは一定の思想を持っているからではないか。上で述べた「公共の福祉」とあわせて、作問者の保守的な思想が感じられる。

3.

上の1および2で述べた件は、採点に直接的なかかわりがない。しかし、次に述べる問題は、ひょっとしたら採点のやり直しをしなければならないかもしれない問題である。まずは大問2(2)②(b)の問題をご覧いただこう。

正解はウだとすぐわかる。

問題はエの文章である。参議院議員の選挙は「都道府県を単位とした選挙区選挙」とあるが、厳密に言えば一票の格差を是正するため、2016年の選挙から「鳥取県と島根県」「徳島県と高知県」が、それぞれ一つの選挙区となる、いわゆる「合区」がスタートしている。したがって、「都道府県を単位とした」という表現は間違いである。少なくとも、「原則として都道府県を単位とした」などと制限をしておく必要がある。

もし大学入試で「都道府県を単位とした選挙区選挙」と出題したら100パーセント「間違い」とされるだろう。大学入試では間違いとされる出題が、高校入試では間違いとされないのか。そんな馬鹿な話はない。なぜ、こうしたミスに作問者は気づかなかったのだろうか。

4.

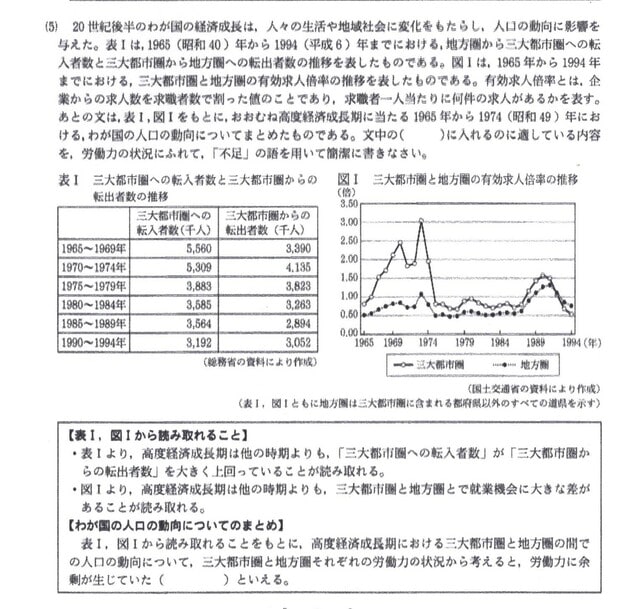

最後に文章表現についても指摘しておきたい。大問4(5)の地方圏から三大都市圏への人口移動に関する問題である。まずは、問題文全体を載せておく。

ここで問題にしたいのは上の文の一番最後の【我が国の人口の動向についてのまとめ】の文章である。その部分だけを拡大して掲載する。

正解は、労働力に余剰が生じていた「地方圏から労働力が不足していた三大都市圏へ人が移動した」というものである。正解自体は全く問題がない。

ただし、この設問の文章は長すぎやしないか。98字もある。正解文も入れると全体で125字になる。私は日ごろ、1文の長さは50字以内が原則だと教えている。朝日新聞でも60字以内が原則だと聞いたことがある。さらに言えば、ワンセンテンス・ワンメッセージを基本とすべきである。こんな悪文の見本のような文章を長々と書かれていては、受験生が読まないのも当たり前である。

この文章は例えば次のように二つの文章に分けられるべきであろう。

「表Ⅰ、図Ⅰから高度経済成長期における三大都市圏と地方圏の間でどのような人口移動が生じたかについて考える。すると労働力に余剰が生じていた( )ことがわかる。」

このほうがよほどすっきりしているのではないか。まさか、文章をきちんと読まない生徒をひっかけるためにわざとわかりにくい文章にしたとか。いやいやそんなことはあるまい。

入試問題の作問の難しさはよく理解しているつもりである。しかし、いったん発表された入試問題は「作品」として長く書籍の中に残る。受験生は目標とする高校に合格するために何年間も努力を積み重ねてきている。教育の中立性に疑念を抱かれず、大阪府として恥ずかしくない問題をお願いしたい。

4月に発売になる『文章が苦手な人は「下書きメモ」を作りなさい』の第三校ゲラが送られてきた。

どこかの大学で教科書として採用してくれないかなあ。

4月19日が待ち遠しい。

6年前に出した本が今度増刷されるという。大学のテキストに採用されて大口の注文が入ったらしい。非常にうれしい!

ネットサーフィンをしていたら、関西大学などいろんな大学の参考文献としてあがっていた。執筆した当初の狙い通りの層に買われていてすごくうれしい。

この3月でヤマハのエレクトーン教室を退会することにした。

2020年11月から2年半習った。

いい先生に巡り合えてすごく楽しかった。

しかし、最近演奏しようという意欲が次第に薄れてきた。三国丘高校にフルタイムで勤務することに120パーセントのエネルギーを費やしたからかもしれない。いずれにしろ、少し休みたくなった。

記念に、これまで習った曲名を数えてみたら40曲余りになった。

地上の星

絲綢之路

タラのテーマ

白鳥の湖

グノーのアヴェ・マリア

カッチーニのアヴェ・マリア

エーデルワイス、

美しく青きドナウ

眠れる森の美女

ビバルディ「四季」より春

モーツァルト交響曲第40番第1楽章

ピアノソナタ第8番「悲愴」

ショパン 雨だれ

ショパン ノクターン

G線上のアリア

エリーゼのために

モルダウの流れ

サバの女王

ゴッドファーザー愛のテーマ

枯葉

マイウェイ

情熱大陸

さんぽ

アメージンググレース

君をのせて(ラピュタ)

大岡越前のテーマ曲

黄金のエルサレム

みほとけは

みほとけに抱かれて

さくら貝の歌

影を慕いて

アドロ

ふれあい

翼をください

恋人よ

朝日の当たる家

ムーンリバー

坊がつる讃歌

ヘッドライト・テールライト

パリは燃えているか

惜別の歌

宇宙戦艦ヤマト

カノン