2012年5月21日、午前7時29分。大阪にて金環食をみる。

通勤途上、雲間からかすかにみることができた。この世紀の天体ショーを見ながら、いくつかのことを思った。

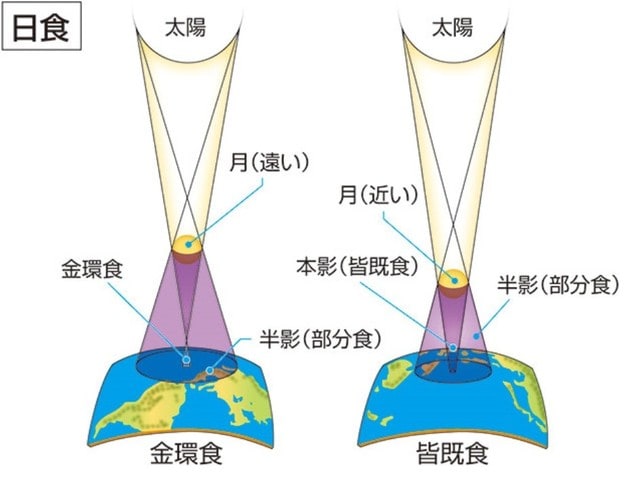

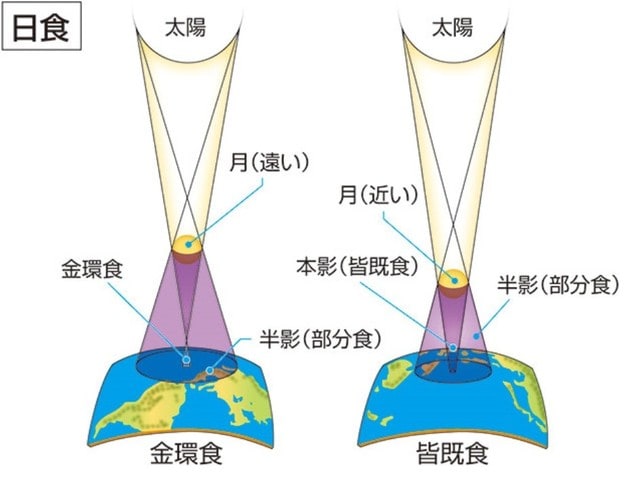

第一に、太陽と月の大きさの違いである。太陽にすっぽり入っている月を見て、まさか太陽と月が同じ大きさだと思った人はいないだろうが、実際は太陽の直径が月より400倍も大きい。また、400倍ということは月を1センチとすると、太陽が4メートルの大きさになる。

第二に、太陽の絵を各国の子どもに書かせると黄色やオレンジなどいろいろな色で描くのに対して、日本人の子どもに書かせると「真っ赤」な太陽を描く子どもが圧倒的に多いという。そういえば、1967年に美空ひばりが歌って大ヒットした歌も「真赤な太陽」だった。日本人にとって真っ赤な太陽は「日の丸」の連想なのだろうか。

第三に、1967年に発表された石川達三の「金環蝕」という小説を思い出した。ダム建設を巡る政界汚職を扱った小説である。入札に際して最低価格帯を高めに設定し、一番高い入札価格を提示した企業が落札するように小細工をし、それで得た差額を政治献金に・・・・というような内容だった気がする。政治の世界は一皮むけば「真っ黒」だというメッセージだった。

通勤途上、雲間からかすかにみることができた。この世紀の天体ショーを見ながら、いくつかのことを思った。

第一に、太陽と月の大きさの違いである。太陽にすっぽり入っている月を見て、まさか太陽と月が同じ大きさだと思った人はいないだろうが、実際は太陽の直径が月より400倍も大きい。また、400倍ということは月を1センチとすると、太陽が4メートルの大きさになる。

第二に、太陽の絵を各国の子どもに書かせると黄色やオレンジなどいろいろな色で描くのに対して、日本人の子どもに書かせると「真っ赤」な太陽を描く子どもが圧倒的に多いという。そういえば、1967年に美空ひばりが歌って大ヒットした歌も「真赤な太陽」だった。日本人にとって真っ赤な太陽は「日の丸」の連想なのだろうか。

第三に、1967年に発表された石川達三の「金環蝕」という小説を思い出した。ダム建設を巡る政界汚職を扱った小説である。入札に際して最低価格帯を高めに設定し、一番高い入札価格を提示した企業が落札するように小細工をし、それで得た差額を政治献金に・・・・というような内容だった気がする。政治の世界は一皮むけば「真っ黒」だというメッセージだった。