『ファシズムの教室』 田野大輔著 大月書店 2020年7月発行 を読んだ。

なかなか面白い本だった。著者の問題意識は

・「ファシズムの本質とは何か」

・「今、世界中でファシズムが再来しつつあるのではないか」

というものである。

一般に、ファシズムというと独裁者ヒトラーが行なったように、秘密国家警察を使って国民を監視し、絶対的な権力で国民を無理やり従わせているイメージでとらえられがちである。しかし、田野によると、国民がヒトラーに喝さいを送った理由は単なる巧妙な宣伝や洗脳によるものではなく、集団行動がもたらす一種の快楽又は魅力によるのではないかという(→合意独裁)。

当初、ナチスは国民の歓心を買うために、それまで特権階級しか得られなかった喜びを労働者にも提供した。フォルクスワーゲンを開発し自動車を労働者の手に届くものにしようとしたり、労働者に団体のバス旅行やクルーズ旅行を企画したり、バルト海に巨大なリゾート施設を建設したりした。また、毎年ニュルンベルクで開かれるナチ党大会に参加者を集めるために、労働者に金銭援助を行い実質的な無料の観光旅行にした。

しかし、一度「民族共同体」が出来上がり、強力な指導者の下で全員が一緒の動作や発声を繰り返すようになると、集団に対する連帯感が強まり、さらに自分たちと同じではない人間を排斥する気持ちが湧き上がる。

また国家という強力な後ろ盾は、参加者の「罪悪感」をマヒさせるという力をも併せ持つ。たとえ上からの命令が悪いことだとわかっていても「自分は命令に従っただけ、責任は上にある」と思うようになる。その結果、参加者は責任から解放され、他人に危害を加える行為も平気になってしまう。それどころか、自分たちのどす黒い不満を発散させる「快感」にすら転化する。

実は、こうした心理状態は世界中に見られると田野は指摘する。かつての文化大革命がそうであったし、現代のヘイトスピーチ、ネトウヨ、移民排斥、いじめなどもそうである。

「集団はなぜ暴走するのか?」。田野はこのメカニズムを解き明かすために、自身が所属する甲南大学で「ファシズム体験学習」を実践する。田野教授粉する指導者の下で、学生たちが同じ制服を着てナチス式の敬礼をし「ハイル、タノ!」と叫び、教室やグランドで行進や糾弾を行なう。最初はためらいがちで小さかった声も、大勢でやっていると恥ずかしさが薄れ、やがて大きな声になる。

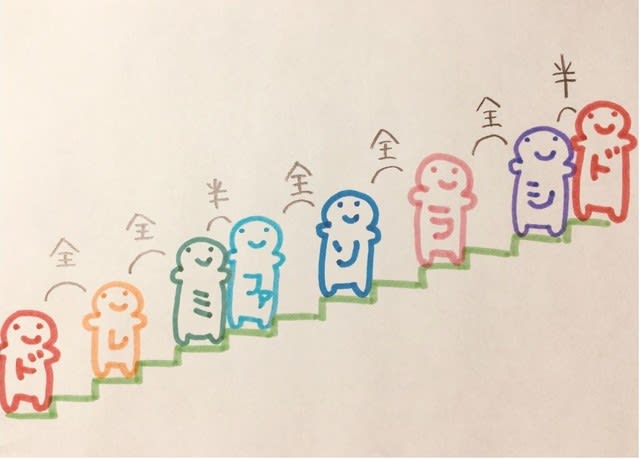

(同書 p88より転載)

もちろんこれはファシズムを礼賛するためではない。ファシズムの危険性を体験してもらい、「流されずに異を唱える力」を育むための一種のワクチン接種のようなものであると田野はいう。まさに究極のアクティブ・ラーニングである。

このファシズム体験学習は2010年から10年間続けられた。しかし、危険と隣り合わせでもあるこうした授業に対し、内外の環境が厳しくなったこともあってついに取りやめざるを得なくなったという。残念なことである。