20年間飼っていたネコがついに旅立った。前日までは食欲旺盛だったのに。しかし、この1年ほどは目も見えなくなり、4か月前からはおむつをした状態だったのでそれなりの覚悟はしていた。

最期は苦しむこともなく息を引き取った。

20年間、いい思い出と幸せをありがとう。

20年間飼っていたネコがついに旅立った。前日までは食欲旺盛だったのに。しかし、この1年ほどは目も見えなくなり、4か月前からはおむつをした状態だったのでそれなりの覚悟はしていた。

最期は苦しむこともなく息を引き取った。

20年間、いい思い出と幸せをありがとう。

日本の実態を50の統計データとグラフで明らかにした好著である。賃金格差や資産格差のデータははよく見るが、珍しい統計としては「共働き世帯と専業主婦世帯の時系列」や「持ち家率と空き家率時系列」「職業の世襲率」などが目を引いた。

職業の世襲率で高いものは

1位 歯科医(42%)

2位 医師(39%)

3位 宗教(38%)

だそうである。なんとなく常識としてわかっていることでもデータとして出されると面白い。ちなみに、農林水産業および教員の世襲率はそれぞれ16%と10%ということである。教員の世襲率が農林水産業より低いのは、今の学校現場を象徴しているように思える。

囲碁インストラクターとして週1で店を任されるようになってから4か月が過ぎた。ボランティアではあるが、店を任されるとやはり責任が伴う。だから健康管理には気を遣う。

11月は木曜日の教室のほかに、毎日曜日に親子囲碁教室がある。また10~12日に金沢で第38回国民文化祭があり、5人による団体戦で台湾や韓国チームなどと対戦する。なぜか主将にされてしまった。少しでも力をつけておかねば。

急いで強くならなくてもいい。1日に一つでも二つでもいいから、感動する手に出会えればいい。そんな気持ちになってから、心にゆとりが出てきた。

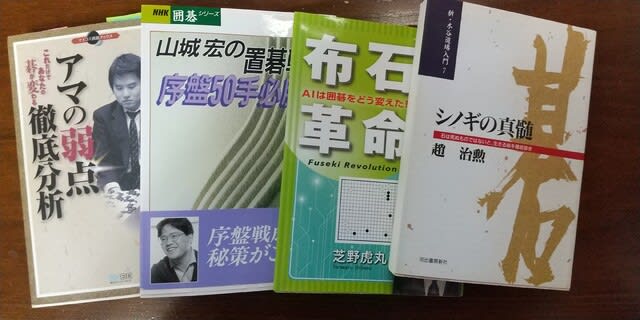

山下敬吾、呉清源、囲碁小説など、いま同時進行で5冊読んでいる。疲れたら読む本を取り換えると集中力が持続する。

今日さらに4冊買った。

昨夜は歯が痛くてよく眠れなかった。今日歯医者に行ったら、歯ぐきからばい菌が入って炎症を起こしたとのこと。虫歯ではなくてよかった。抗生物質をもらって飲んだらだいぶましになった。

この前のレッスンで8歳の子どもが指導碁の途中でぽろぽろ涙を流し始めて慌てた。負けそうになった悔し涙のようだった。白石をたくさん取らせてあげたら笑顔が戻ってきた。インストラクターの仕事は囲碁を好きにさせること。明日は囲碁のレッスン日。

大学院やロースクールを卒業したものの、希望した職業につけない人々が少なくない。中には家に引きこもったり犯罪に走ったりする者もいる。高学歴というプライドや男としてのプライドに加えて、現状を人に知られたくないという理由から、彼らは孤立化している。

コミュニケーションが苦手、事務処理能力が低い、相手にミスがあれば過剰に攻める。こうした特徴を持つ彼らの受け皿となるところは少ない。社会に背を向けるのではなく、SNS やYou Tube、自ら研究所を立ち上げるなど、積極的に自分をアピールし行動を起こす必要があると著者は主張する。

3月に完全リタイアーした後、囲碁三昧の日々が始まった。それから半年が過ぎた。9月ごろまでは早く強くなりたいという「焦り」があり、必死に囲碁の勉強をしてきた。しかし、ここにきてようやく「そんなに急いで強くならなくてもいい。1日に一つか二つ感動する手に出会えれば十分」と思えるようになってきた。精神的にゆとりが出てきたと言える。

毎朝ゆっくりベッドから起き出し、朝ドラを見ながら朝食をとって、そのあとは1日中囲碁三昧。囲碁の小説を読み、詰碁を解き、棋譜並べをし、疲れたらネット対局を見る。今日も王座戦の中継をやっていた。

最近読んだ棋書では、呉清源の本がダントツで勉強になった。シンプルに書かれており非常にわかりやすい。『21世紀の碁』全10巻のうち、1巻目と9巻目を読み終えた。残りがまだ8巻あるが、その前にそのダイジェストである単行本『21世紀の打ち方』(呉清源)を読むことにした。

そのほか山下圭吾の『出る順で学ぶ実戦死活』も非常に勉強になるので、『出る順で学ぶ手筋』『出る順で学ぶヨセ』なども購入した。マイペースで少しずつ着実に身につけていこうと思っている。

最近は、木曜日を中心に1週間が回っている。木曜日に囲碁サロン「爛柯」の席主を務めているからである。10月に入って初めて囲碁を習い始めた20代の人がいる。9路盤を使ってルールから教え始め、3回目のレッスンでもう19路盤で打てるようになってきた。

次回は死活の基本を教えてあげよう。そう思って教材プリントを作成した。講義のための準備をしているときが一番楽しい。それは昔も今も変わらない。高校教師から囲碁教師に転じて本当によかったと思う。

人の役に立つことができることに感謝、社会から必要とされることに感謝、健康であることに感謝。感謝感謝の日々である。人生は夕方からが面白い。

4月9日に5千円札1枚を拾った。裸のまま落ちていたのですぐ近くの交番に届けた。拾った場所、拾得者の住所・氏名・年齢などを聞かれたほか、落し主が出てきた場合の謝礼をどうするかを聞かれた。それで「謝礼はいりません」と答えておいた。

対応に当たった巡査はその場で「拾得物件預かり書」をパソコンで作成して私に渡してくれた。ひょっとしたら半年後に5千円がもらえるかもしれない。預かり書を大切に保管していた。

半年が過ぎ10月になった。しかし、警察からは一向に連絡がない。それでこちらから問い合わせてみた。そして、返ってきた回答に驚いた。

「書類には拾得者は一切の権利を放棄をされたとありましたので、そのように処理させてもらいました。もうすでに5千円は大阪府に帰属しております。それに、拾得者が受け取れるのは3か月が経過した後2か月間だけです」とのこと。

「エッ、ちょっと待ってください。謝礼を受け取りますかと聞かれたので、謝礼はいりませんと答えましたが、権利放棄したつもりはありません。それに受け取れる期間は6か月後ではないのですか?」

慌てて書類を見直したら、確かに備考欄に小さな文字で「一切の権利を棄権」と書いてあり、拾得者の物件引取期間には斜線が入っていた。さらに拾得物の所有権取得について調べてみたら、「以前は6か月とされていた期間が、2006年に民法240条や遺失物法が改正され、3か月に短縮された」とあった。

「あっちゃー」

それはないやろ。一切の権利放棄などとは一言も言ってないぞ。それに6か月から3か月に短縮されたという説明も一言もなかったぞ。警察を信用して書類をよく見なかった私も悪いが、書類の要点を最後にきちんと説明しなかった警察官の態度にも問題がある。

そこで瞬間的に頭によぎったのは、「警察官ネコババ事件」であった。これは1988年に大阪府堺南警察署(現在の南堺警察署)槙塚台派出所の巡査が拾得物の現金15万円を着服(ネコババ)した事件である。このとき堺南署は、身内の不祥事を隠蔽するため、現金を届けた女性に着服のぬれぎぬを着せ、組織ぐるみで犯人に仕立てあげようとした。

今回の5千円は拾得物件預かり書が発行されているから先のネコババ事件とは異なる。しかし、まさかとは思うが、拾い主にちゃんとした説明をせずに権利放棄させ、ネコババしたと考えられなくもない。そこで、「大阪府に移管したという文書の証明が欲しい」と要求したが、それはできませんとのことだった。

残された方法は、大阪府警察本部の情報公開係に連絡して、5千円がちゃんと移管されたかどうかを確認するくらいだが、なんとも後味の悪い顛末であった。警察は信用できない。今回の件を通して世の中から冤罪事件がなくならない理由がわかったような気がして妙に納得した。

岸和田に兵主(ひょうず)神社という神社がある。そこに、岸和田高校の卒業生で日本画家の日月美輪さんが奉納した干支の絵があると聞いて見に行ってきた。

兵主神社は南海本線春木駅から歩いて20分ほどのところにある。長年、岸和田高校に通勤していたが春木駅に下車したのは初めて。隣接して裁判所、岸和田中央公園、徳洲会病院などがあった。

ずいぶん歩いたつもりだったが、9000歩しか歩いていなかった。

1年ほど前から左目がかすんで見えるようになった。近眼が進んだにしてはおかしいと思って近くの眼科に行ったら、予想通り白内障と言われた。まだ手術するほどひどくはなかったのでしばらくは様子を見ることにした。というか目の手術というのは何となく怖いから、先延ばしにしたというべきか。

今年に入って仕事を完全リタイアーし、関西棋院公認の囲碁インストラクターになった。しかし、時々しょうもないミスをやらかす。これは白内障で目がよく見えないせいに違いないと思い、ついに目の手術を受ける決心をする。三国丘高校卒の教え子のSドクターが「白内障は我慢していてもダメ。さっさと手術をした方がいい」とアドバイスしてくれたことも後押しとなった。手術は行きつけの関西電力病院で行うことにした。

そもそも白内障というのはどういう病気か?

白内障は加齢によって水晶体が濁り、そのため光が目の中に入りにくくなって視力が低下する。だから、治療は手術によって濁った水晶体を取り除き、代わりに眼内レンズを入れる(水晶体再建術)。手術そのものは10分ほどで終わり日帰りでもできる。しかし、手術前に瞳孔を広げるための眼薬5回ほどをさすため、1日入院の形をとる。

この日、白内障の手術を受けるのは4人。私は2番目であった。車椅子に乗せられて手術室に入ると4~5人のスタッフが待ち構えていた。ベッドにあおむけになり、心電図、血圧計、酸素測定器が取り付けられ、目の周りの消毒が行われる。目薬による麻酔がなされ、顔全体がシーツでおおわれる。瞼に器械が取り付けられ眼が開かれる。いよいよ手術開始である。

昔、目の手術をした人が「目の前にメスが見えてそりゃ怖いものがありましたよ」と体験を語っていたが、そんなことはない。手術器具などは一切見えないし、いまどんなことが行われているのかはドクターの説明によってしか知ることができない。

目に強烈なまぶしい光が入り込む。その光の中でなぜか赤色と青色の半円状のものが見える(ただし、それが何かはわからない)。それ以外は何も見えない。やがて水晶体を包んでいる膜が切開され、そこから超音波の器械が挿入されて濁った水晶体が吸引される。吸引される時に発する「ザー、ザー」という器械の音が聞こえる。吸引が終わるとそれまで見えていた赤色と青色の半円状のものが見えなくなり、白一色になる。

そのあと「これからレンズを入れます」というドクターの声が聞こえ、手術は10分ほどで終わる。実にあっけなかった。痛みは全くなかった。怖さもなかった。手術中、看護師さんがずっと手を握ってくれていたのですごく安心感があった。

手術は午前中に行われ、そのあと部屋に戻って1時間ほどベッドで安静にしているように言われた。病院の天井を見つめながらいろいろ考えた。数年前に禅寺で座禅をしたことがあるが、それ以来の瞑想である。昼食をとった後、午後2時にはもう退院の手続きが行われる。手術費用5万3540円を支払ってタクシーで帰宅する。

家に帰って、眼帯を付けた写真を自撮りした。鏡に映して自撮りしたため右目に見えるが、実際は左目である。

翌日、再び病院に行って術後の診察を受け、恐る恐る眼帯を外してもらう。恐ろしくよく見えるようになっていて驚いた。目の保護のために1週間程度は透明の眼帯をする必要がある。妻が術後専用眼鏡を持っていたのでそれを使うことにした。

この後、眼鏡を作り替える必要がある。症状が安定する1か月ほど先になりそうである。

物事を判断するときは長期的視点が大切だと前のブログで書いた。そのことは株式取引でも言える。

私は株式取引が下手である。経済学を勉強しておきながらなんと無様なことかと自分でも思う。失敗の原因は短期的視点で取引していたからである。もし長期的視点で取引をしていたら違った結果になったのではないかと思う。

世界恐慌後、財政活動の目標の一つに「景気調整」が加わった。これにより不景気が到来してもケインズ政策が発動され必ず景気は回復していく。石油ショック、バブル崩壊、リーマンショック、コロナショックなど、一時的には大暴落したが、結局株価は戻した。

理由は簡単である。大金持ちは大量の株式を保有している。彼らは自民党に政治献金をし、政治を動かす力を持っている。また、政治家にも株式を大量保有している人がいる。だから、株価が暴落したばあい株価を上昇させるための「政治力学」が必ず働く。こざかしい経済知識など必要ないのである。

どうしてこんな単純な原理に気づかなかったのか。これまで株が上がり続けていると我慢しきれなくなり購入し、大暴落すると真っ青になってろうばい売りをする。こういうことの繰り返しで損を重ねてきた。我ながらアホ丸出しである。

一方、囲碁仲間でこの正反対の投資を実行してきた人がいる。何とかショックでみんなが真っ青になっているとき電力株を買い、一度買ったらそのまま放っておく。株式市場は全く見ない。だから、株で損をした記憶がないという。株式分割でその後さらに株数が増え、今では年間の配当だけで200万円入るというから立派である。おそらく数千万円(いや億り人?)の金融資産であろう。

(関西電力株の推移)

いま資産運用の主戦場はマンション投資であり、株式市場から撤退して久しい。しかし、まだ人生が終わったわけではない。遅ればせながら株式市場の神髄を手に入れたからには、最後にもうひと勝負してみたい。

最近、さかんにNISAの宣伝をしている。政府肝入りの長期資産形成である。しかし、証券市場はこれまで本当の意味で国民のための「長期資産形成」を目指してきたであろうか。とくに投資信託は目先の手数料稼ぎに奔走し、国民を食い物にしてきたのではないか。少なくとも何とかショックが来てもろうばい売りをしないだけの根性を持ち合わせていない人は近づくべきではないだろう。

物事を判断する際の基準として短期的視点と長期的視点がある。

例えば住宅問題。1951年生まれの我々の世代には「住宅すごろく」という言葉がある種の呪文として存在した。最初は安いアパートに住み、結婚後は賃貸マンションに移り、その後は子どもの成長にあわせてより広い住居に住み替える。そして最終的に郊外の庭つき一戸建て住宅を取得し、上がりとなる。

石川県から裸一貫で大阪に出てきた私も、このすごろく通りのライフコースをたどってきた。上がりである郊外庭付き一戸建て住宅を泉北ニュータウンで購入したのは1988年、私が37歳のときであった。当時泉北ニュータウンは若い世代であふれ、公園や文化施設が整備され「泉北文化村」と称された。近所の住人は、大手企業、市役所、大手銀行などに勤める人や裁判官といったそれなりの所得層の人たちばかりだった。

(泉北ニュータウン)

結局泉北ニュータウンには18年住んだ。その後、55歳のとき今の大阪駅近くのタワーマンションを購入し都心に引っ越した。今後、日本が人口減少社会に突入し、郊外の大きな一戸建て住宅に対する需要がなくなるという長期的視点からの判断からだった。

その判断は正しかった。その後泉北ニュータウンは空き家が増加し、反対に都心部のマンション価格は大きく値上がりした。郊外庭付き一戸建て住宅は決して住宅すごろくの上りではなかった。いま全国で1000万戸の空き家があり、今後ますます増えると予想されている。

政策を決定する場合、重要なのは長期的視点である。しかし、民主主義のもとではとりあえず目の前の課題を解決することが最優先される。だから政治家も行政も常に短期的視点から政策決定する。地方から都会に人口が流入した。その住まいを確保するためにニュータウンが作られた。その結果、また新たな問題が生まれその解決が求められている。

いま都心部のタワーマンションがもてはやされているが、これとてあと30年もすればどうなることやら。まあ、そのころ私はもう存在しないだろうが。