なかなかいい本だった。各界で活躍する人の人生哲学が1日1話という形式で語られている。幸せになるための教科書ともいえる。特に印象に残った言葉を以下に掲げる。なお( )内の小見出しは私が勝手につけたものである。

(人生)

◆偉い人間にならなくていい、立派な人間になれ(ガッツ石松)

◆「一隅を照らす」とは、自分の仕事に全力を注ぎなさいということです。職業に貴賤はありません。忘己利他で全力を尽くせば、だれでも「あの人は立派な人や」ということになる。

◆左藤義詮校長先生から繰り返し繰り返し言われたのが「みてござる」という言葉だった。(西端春枝)

◆美しいと感じる能力、これを持ち合わせていないと幸せにはなれない。

◆人生は美しいことだけ憶えていればいい(佐藤愛子)

◆教育は流水に文字を書くようなはかない仕事である。(野尻武敏神戸大学名誉教授)

◆幼少期の子どもは本当に暗示にかかりやすい。親が常にポジティブな言葉をかければ、そういう子どもになっていく(ピグマリオン効果)。だから、トンビでもタカの子育てを真似れば、タカになる。

◆事件を起こす生徒は、家庭がしんどかったり、満足に教育を受けていないケースが多い。気を紛らわすために万引きしてもバイクを盗んでも、満足感も充実感も得られない。要するに本心はいやされたい、分かってほしいと叫んでいるんです。そんな子にタバコを吸うなと言ってもまた吸いますねん。ではどうするか。クラブ活動、体育大会、文化祭などで何らかの役割を持たせる。物事をやり遂げたという充実感を感じさせ、生徒を褒めてやる。人間は些細なことでも認めてもらえると心が満たされる。

◆泥棒と悪口を言うのと、どっちが悪いか。泥棒に入られて自殺する人はいないが、悪口を言われて自殺する人はたくさんいる(三浦綾子)。

◆「見よ、この大地を! 39億年の地球の生命の歴史と巨大な太陽のエネルギーの下での生命のドラマが目の前にある。現場を見ろ。本物を見ろ。教育とは単に手取り足取り教えることではない。」(横浜国大、宮脇昭名誉教授)

◆人を叱るときは、現行犯でしかること、古いことを持ち出さないこと、しつこく叱らないこと、この三つがコツである。また同時に直す方法も言うこと。一つの方法だけでは直らないから、今度はこうやってごらんと、どんどん次の直し方を言う。そして直ったと思ったら「それでいいよ」とOKを出す(井村雅代シンクロスイミング)

◆「あんたが変わらなければあかんのやで」。(筋ジストロフィーの息子さんを育てた女性の言葉)

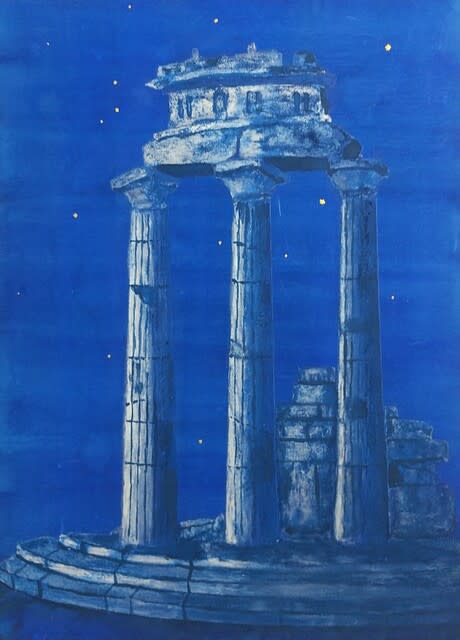

◆「落ちるからこそいい作家になれるんだ。その味を忘れちゃいかん」(展覧会に日本画を出品して)

◆貧乏には明るい貧乏と暗い貧乏がある。うちは明るい貧乏だからよか。それも最近貧乏になったのではないから自信を持ちなさい。うちは先祖代々貧乏だから。

◆臨床心理士として私が意識しているのは、命がけで話を聞くということです。一人の人の声に50分間、ひたすら耳を傾けます。「ああしたらいい、こうしたらいい」という話は一切しません(源藤 章)

◆建築学科の学生が4年間かけて学ぶ専門書を1年で全部読もうと決心し、毎朝9時から翌日の朝4時まで机に向かった。睡眠時間は4時間。1年間続けた。(安藤忠雄)

◆当時のカルカッタには、いたるところに行倒れの人が転がっており、全身から膿を出している人、ウジ虫の湧いている人がいた。マザーテレサは、一番死に近い人から抱きかかえ、死を待つ人の家に連れて行き、体をきれいに洗ってあげ、最期の瞬間を見送る。あの人たちは乞食ではなくイエス・キリストである。イエスはあなたが本気かどうかを確かめるために、あなたの一番受け入れがたい姿であなたの前に現れている。

(感謝する力)

◆上司、先生が嫌いだといっていたら、自分で自分の才能を閉じてしまうことになる。その時は「相手は自分を高めるツール」「この経験が自分を磨くんだ」と思えばよい。

◆人事異動でもなんでも「外れくじ」と思うことがある。でも、それを「このくじは当たりだ」と思うことが大切。それにより自分を成長させることができる。

◆ピンチはチャンスだ(清水英雄)

「つらいことがおこると感謝するんです。これでまた強くなれると。ありがとう。

悲しいことがおこると感謝するんです。これで人の悲しみがよくわかると。ありがとう。

ピンチになると感謝するんです。これでもっと逞しくなれると。ありがとう。」

◆「ありがとう、ありがとう、ありがとう」と繰り返して言っていると、言葉の波動を受けて体内の水や血液が再生し健康体になる。精神も豊かになり、人間関係も円滑になってきます。(心学研究家)

◆いかなる教育も、逆境から学べるものにはかなわない(ベンジャミン・ディズレーリ―)

◆感情がマイナスに振れた時、プラスに持っていく工夫をして「どんな状況でも幸せを感じられる」ようにすることが大切。

◆何か一つのことができるようになったとき、自分一人の手柄と思うな。世間の皆様のお力添えと感謝しなさい。錐だって片手では揉めない。(桂小金治)

◆奇跡=才能×努力×感謝力(プロゴルファー)

◆指揮者としての力量=(才能+運+努力)×感謝力(佐渡裕)

◆指揮者としての信条は「オーケストラの一人一人をひたすら尊敬する」こと。ヴァイオリンにしろチェロにしろ、彼らは僕などどんなに頑張っても寄り付けない大変な天才なのである。

◆何か悪いことが起こった時は「身から出た錆」、いいことが起こった時は「おかげさま」と思うことを私のモットーにしている(山中伸弥)

(仕事術)

◆人に何かをしてあげることは、遠く回って、結局は自分のためになる(コシノジュンコ)

◆教えてもらったことは忘れる。自分が盗んだものは忘れない(すきやばし次郎主人)

◆私はお客様の名前を覚え、必ず名前を呼びかけることを徹底している。普通なら「Good morning」というところを「Good morning Mr.Horman」という具合である。ホテルマンの私は1万人以上のお客様の顔と名前を憶えている。そのために毎朝勤務時間の1時間以上前に出社し、コンピューターから打ち出されたその日のVIPリストの名前、部屋番号、勤務先、愛車などを手書きする。リストをただ眺めているだけでは頭に入ってこない。自分の手で実際に書きだしていくことでインプットされていく。

◆ホテルのサービスは「100―1=0」。ミスをした場合「お詫びとお礼は1秒でも早く」。

◆リーダーシップとは、上から下への指導力ではない。「人を動かす影響力」を言う。

◆新しいものを取り入れるためには、まず古いものを棄てなければならない。まず場所を空けないと、新しいものは入らない。

◆企業の定義として有効な定義は一つしかない。すなわち顧客の創造である。(ドラッカー、柳井正)

◆天狗は芸の行き止まり(一龍斎貞水)。

◆勝負は結果にしか過ぎない。目先の勝ち負けを離れ、相手に勝る努力をして芸を磨け(藤原秀行)

◆誰もが夢だとか目標だとかいうけれどもそいうものではない。毎日同じことの繰り返しだよ。毎日、四股500回、鉄砲2000回やった。そうしたら序の口、序二段、三段目と番付が上がってきた(大鵬親方)