新婦人の班会で仁和寺まで行ってきました。

地下鉄太秦天神川の駅で、??不思議なもの。

これってエスカレーターのステップ?

?

なんと下り側のステップ外して点検清掃?

珍しいものを見てしまいました!

次は嵐電天神川から御室まで嵐電で行きます。

向かい側には「夕子」の嵐電。確か粒あん入り生八つ橋ですね。

水上勉「五番町夕霧楼」の主人公「夕子」に因んだ銘菓だそうです。

電車の横に書かれていて、え そうなの?今まで知らなかった。

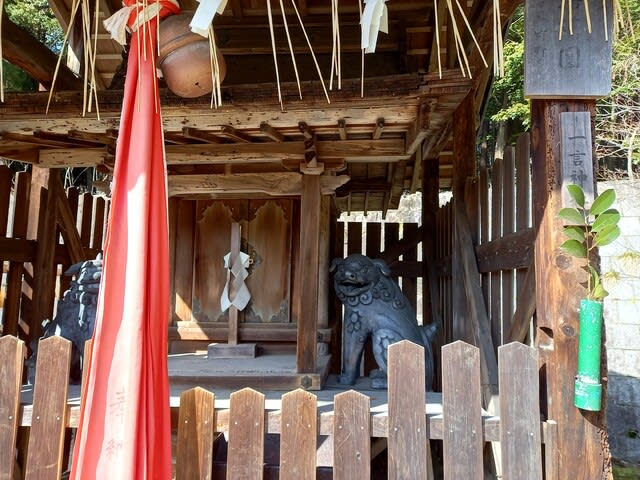

御室仁和寺駅から降りたらすぐ真正面に仁和寺の二王門。

ロケーションがよすぎる。嵐電沿線はこんなの多いですね。

仁王門ではなく二王門。何か意味があるんでしょうね。

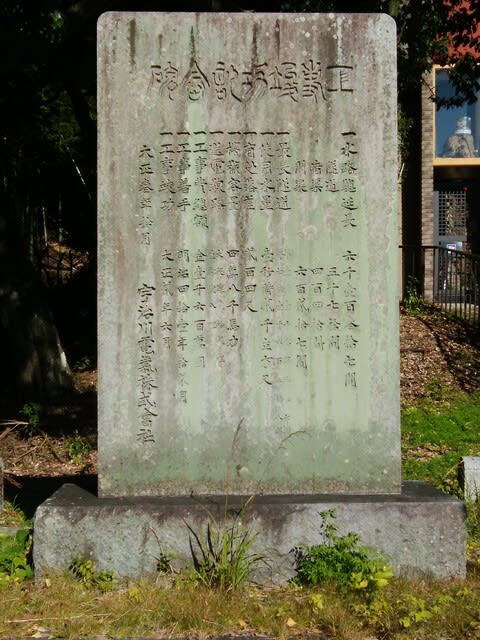

門前すぐのところに巨大ホテルが建つことへの反対運動がありますが、

どこだろう?

二王門に向かって左にそこそこ大きな空き地があって

白い看板が立っていたので、この場所か!

こんなところにホテルが建ったら思い切り美観が損なわれてしまいます。

この桜の向こうの空き地です。今は草ぼうぼう状態。

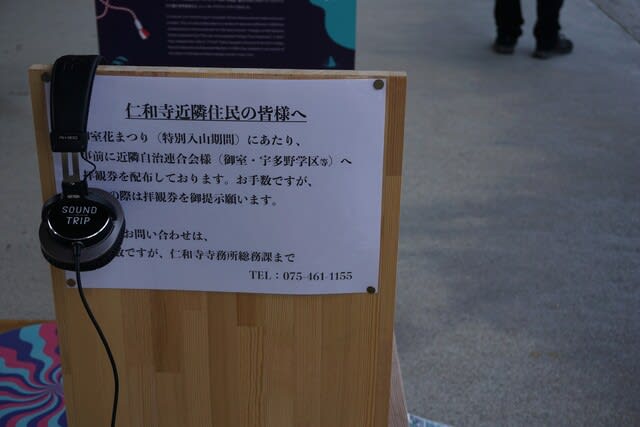

二王門の内側にこんなポスター。

地域住民への配慮、すばらしい。醍醐寺も見習ってほしいものです。

まずは白書院や黒書院、霊明殿、お庭などの見学。

入口の屋根の下、模様が桜です!

桜もすてきだけれど、松もきれい。

善峯寺の遊龍の松には負けるけれど、こちらの松もなかなかのもの。

左近の桜、右近の橘。庭はきれいに掃き目がついて日々のお手入れが大変そう。

少しでも放っておいたら雑草や苔が生えてきますものね。

屋内で桜発見。

杉戸絵にも桜。

桜の下で猿面をつけた人が舞っている図。

庭から見た五重塔。

御室会館でお食事したあと、宝物展と観桜。

本当に手の届く位置で咲いています。

花芯含めてまっ白な花や花芯が薄ピンクの花など。白比率が高かったかな。

蕾はピンクっぽいのに咲いたら真っ白なのでとっても不思議。

葉が開くのと花が咲くのがほぼ同時?

ソメイヨシノとは違った品種のようです。

入ったときは「咲き始め」、出るときには「三分咲き」、入口の看板表示が変わっていました。

今日一日で咲きすすんだようです。

こんどの日曜日が満開かな?

五重塔三景めですね。

ピンクは三つ葉つつじかしら?

今日は青空がきれいだったので、花もくっきりきれいで気持ちよかったですよ。

ケイタイを持って行ってなかったので、歩数カウントができていないけれど、

友人によれば4,000歩強くらい。

久しぶりに着物着て歩きました!

晴れていて本当によかった。