昨日は伏見に用事があったのですが、人がいっぱい並んでいます。

なんだろう?と徐行しながら進むと、「神聖」の蔵元直売の店。

コロナでもらえなくなったけれど、以前はお店の横でお水が自由にもらえていましたね。

そう言えば、以前に修学旅行中らしき人たちに「山本本家」ってどこかと聞かれたことがありました。

ふだんお酒は飲まないけれど、蔵元直売と聞くとお土産に買おうかと思ってしまいます。

その後お昼からお出かけ。

お庭がきれいだと聞いていた小倉山荘本店をのぞきに行きました。

おかきの小倉山荘です。

ちょうど割れせんべいなどのお徳用袋の販売日だったので、思わず買い込んでしまいました!

案内標識に出ていた光明寺が気になって

せっかく西の方まで来たんだからとおまいりすることに。

西山浄土宗総本山だそうです。

右側の石柱は「浄土門根元地」とありました。

最初の門を入ったらルートが右左。

案内板が御影堂が右側となっていたので、右側の階段を登っていきました。

(帰りはこの左側から帰ってきました。)

途中、平になって少し息をつけるところもありましたよ。

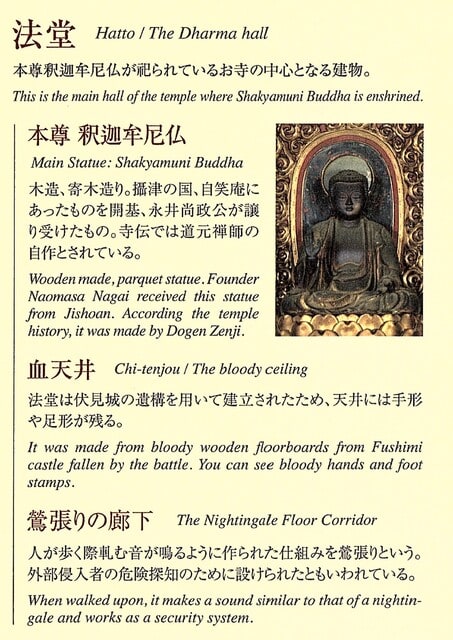

登り切ったら御影堂。

ちょうどお経が上げられていて、お堂の外にもお経が聞こえてきました。

中に入って、まずはご本尊を拝んでおいてご朱印。

声もよく通り心地よいお経の響きでした。

熊谷直実が出家してお堂を開いたのが始まりだそうです。

法然さんの御遺骸がまつられているとか。

御影堂を出て、帰りは違う参道。

急な階段を降りたら、納骨やお墓関係の事務棟的な建物などが参道脇から出入り出来るようになって今した。

こちらの参道は紅葉の枝が張りだし、新芽が赤くなってきていました。

造園の人が、幹の横に垂直の穴を掘って寒肥の作業中。

せっかくだから行けるところは行っちゃえ精神で乙訓寺に向かいます。

こういうときカーナビはありがたい。

ナビの示すように進んだら、「入口閉鎖で南門へ」という案内看板。

なんとかたどり着いたけれど、住宅街のど真ん中、狭い道、駐車場の入口も狭くてヒヤヒヤもの。

手前で見つけたマンホール。

へえ!市制50周年。以前は長岡町だったよね。

新潟に長岡市があるし、都が置かれていたこともあるし「長岡京市」になったんだっけ。

ここは牡丹の寺だそうです。

参道にもお堂の前にも牡丹がいっぱいです。

ボタンの参道を通り抜けたら小さなお地蔵さんによるストゥーパのようなもの。

御朱印帳を並べてみました。ほんとに小さなお地蔵様でした。

何かのお供養なんでしょうね。

こちらのお寺、早良親王に関係があります。

淡路に配流される前この乙訓寺に幽閉されていたそうです。

無実を訴え絶食で抗議し死亡した早良親王は、悪霊となって祟り神になったとされています。

桓武天皇のまわりにいろいろな不幸が襲いかかり、平安遷都のきっかけとなったとも言われていますね。

御霊神社でまつられている神様の一人です。

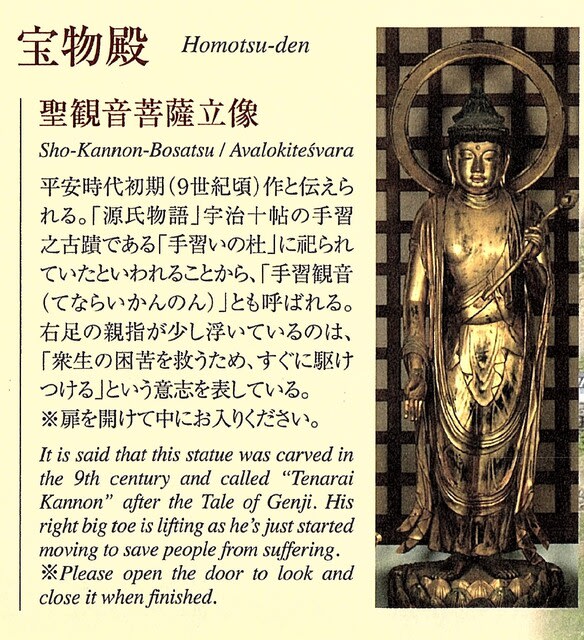

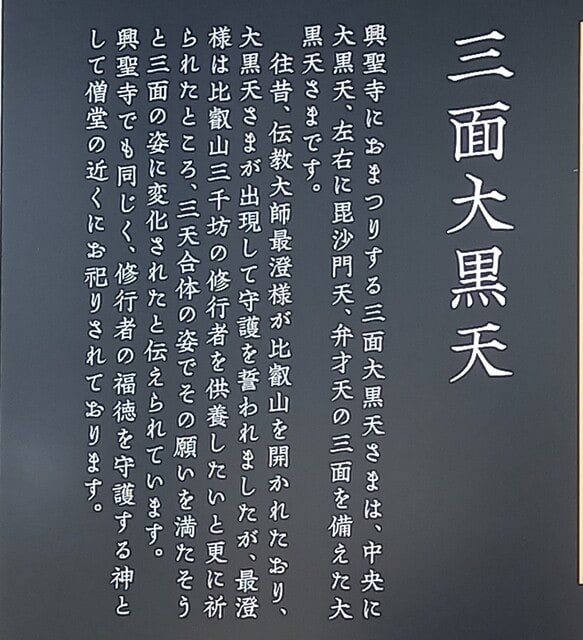

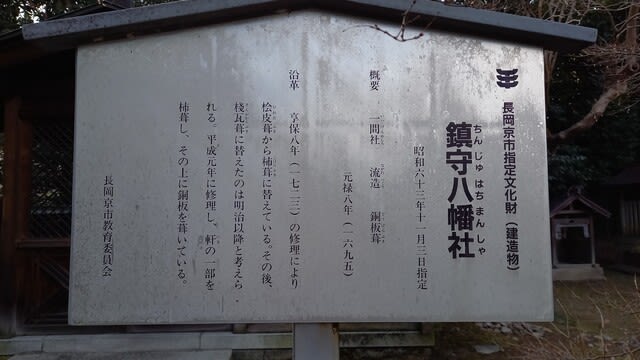

境内には鎮守八幡や毘沙門堂もありました。

流れ造りのお社。

参拝する側の屋根が長い。

毘沙門さんのお使いが虎なので虎みくじがあって、干支みくじの虎とは違うデザインでした。

そのまま足を伸ばして柳谷観音へ。

ナビの指示に従い山道をどんどん進みます。

結構な坂道なのに自転車が。

道の途中にはお地蔵さんがあったり、おまいりの講の記念碑があったり、

なんだか聖地に近づいていく感じ。

ハイキングらしき人たちも歩いていました。

山門前の駐車場に到着。

茶店らしきものが2軒ありましたがお休み。

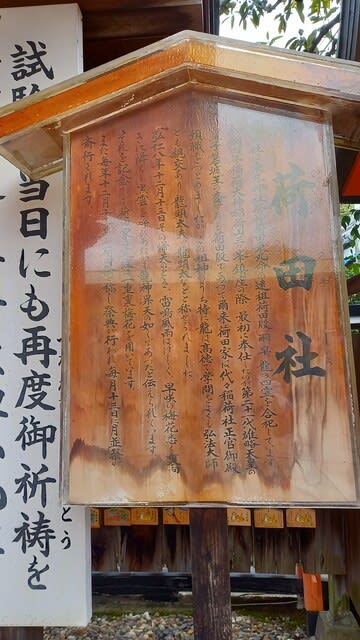

観音さんのご開帳が毎月17日とありますので、たぶんその日だけやっているんでしょうね。

階段登って門をくぐったら「ピンポ~ン」とチャイム。

参拝料は中に入ったご朱印やお守り等を扱っているところでお支払いのシステム。

花手水はバレンタイン仕様。

目の病を聞き入れてくれる観音さんと言うことで

奈良の壺阪寺とこちらを拝んだらいいよとご案内のポスターあり。

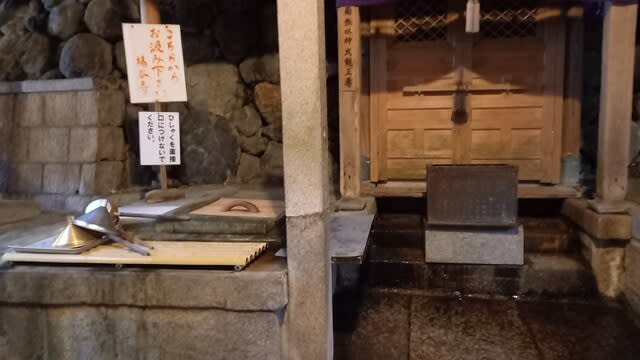

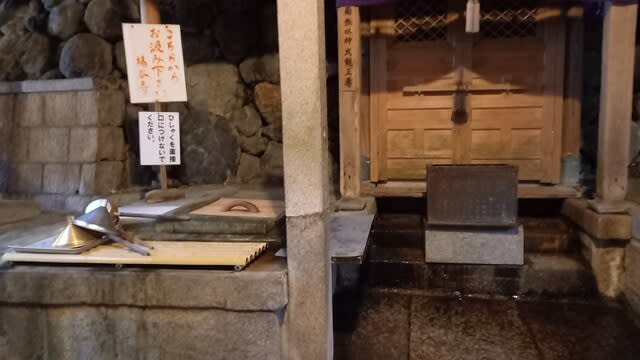

独鈷水は飲んでよし、目を洗うのに使ってよしだそうです。

独鈷水は無料なので、空のペットボトルを持っての参拝がおすすめです。

左側の木のふたを開けてひしゃくで汲みます。

ペットボトル等にも入れやすいように漏斗も準備してありました。

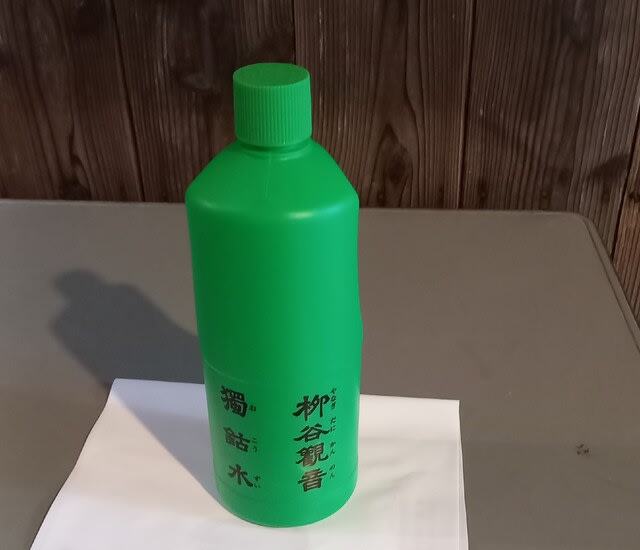

売店で買った500のボトル。

これを持ちながらお堂内部の見学。

ご本尊から続く綱が見えますか?

この写真だと紅白の綱のように見えますが、何色かの布をより合わせた物になっています。

これが鰐口を鳴らす綱と一緒に持てるようになっていて、仏さんに願いを届ける?仏さんに守ってもらえる?

本来の考え方なら、こんなものなかっても大丈夫なはずだけれど、

人間って弱いんですね、何か象徴的なものがほしいんだと思います。

庭園はよく似たものをどこかで見たような?

右奥に石の塔があって山の傾斜を生かした庭造り。

足元の池には鯉がじっとしていました。

冬眠中?

バレンタイン仕様の花手水、さらに見つけました。

水琴窟。

ひしゃくで水を落として竹の筒で音を聞く。

何回かやっていたら竹筒なしでも音が聞こえるような気がしました。

あたかも長谷寺の牡丹のように、山を登る回廊沿いにあじさいがいっぱいでした。

靴袋を持って行ったので、奥の院までそのまま進んで、境内一周しちゃいました。

写真撮影の制限もなく、気軽におまいり出来ましたが、

今回パスした上書院は撮影とかは不可なんでしょうね。

初めていったお寺を楽しんだ半日でした。