カニダマシ・・・どこがカニと違うのでしょう?

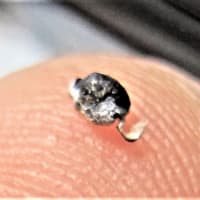

写真をよく見てください。

脚が全部で8本しかありません。

カニの仲間は「十脚目」で、カニダマシ類は「異尾下目」、つまり分類上の種類も違います。

それから、カニダマシ類は第一胸脚(爪の付いている一番前の脚)がとても長いです。

(07年11月 和歌山県湯浅沖または大阪湾または兵庫県神戸沖の漁)

これらは、もっと幼い個体でしょう。

下の写真のほうが体が柔らかそうなので、より幼いのだと思います。

いわゆる「ふんどし」と呼ばれる部分が、お腹の方に納まっていません。

下に伸びています。

以上は、関西のチリモンでよく見るカニダマシ類のメガロパです。

(08年8月 和歌山県湯浅沖または大阪湾または兵庫県神戸沖の漁)

もっと幼いカニダマシのゾエアのころです。

小さな体に、とても長いハリがはえていて、体の後ろ側のハリが二つに分かれているのが特徴です。

2番目の写真のは、後ろのハリが折れてしまっています。

これは10年6月に中部地方の渥美半島沖または伊勢湾で網にかかったものですが、冷凍を解凍した直後なので、とてもイキイキしています。

残念ながら前側のハリが折れてしまっています。

こんな形の場合もあります。

(08年7月 和歌山県湯浅沖または大阪湾または兵庫県神戸沖の漁)

私の手元にあるゾエア期のものの部分写真です。

上の写真にも写っていますが、シッポ(?)の先の形や、ツノについているトゲトゲが特徴です。

ここからメガロパになるまでに、まだ変化をするのかもしれないですが、今のところその時期の写真を見たことがないので、私には解りません。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

メガロパは、チリモンのなかには夏などはたくさん入っていますが、大きさは色々です。

大きくても体の本体は1センチはない場合が多いです。

おおむね薄いクリーム色にパールがかったツヤがあり、チリモンの中に混じっていてもよく目立ちます。

一度だけ、こんなきれいなのを見つけました!

(08年7月末 和歌山県湯浅沖または大阪湾または兵庫県神戸沖の漁)

大人の姿の参考はこちらで

写真をよく見てください。

脚が全部で8本しかありません。

カニの仲間は「十脚目」で、カニダマシ類は「異尾下目」、つまり分類上の種類も違います。

それから、カニダマシ類は第一胸脚(爪の付いている一番前の脚)がとても長いです。

(07年11月 和歌山県湯浅沖または大阪湾または兵庫県神戸沖の漁)

これらは、もっと幼い個体でしょう。

下の写真のほうが体が柔らかそうなので、より幼いのだと思います。

いわゆる「ふんどし」と呼ばれる部分が、お腹の方に納まっていません。

下に伸びています。

以上は、関西のチリモンでよく見るカニダマシ類のメガロパです。

(08年8月 和歌山県湯浅沖または大阪湾または兵庫県神戸沖の漁)

もっと幼いカニダマシのゾエアのころです。

小さな体に、とても長いハリがはえていて、体の後ろ側のハリが二つに分かれているのが特徴です。

2番目の写真のは、後ろのハリが折れてしまっています。

これは10年6月に中部地方の渥美半島沖または伊勢湾で網にかかったものですが、冷凍を解凍した直後なので、とてもイキイキしています。

残念ながら前側のハリが折れてしまっています。

こんな形の場合もあります。

(08年7月 和歌山県湯浅沖または大阪湾または兵庫県神戸沖の漁)

私の手元にあるゾエア期のものの部分写真です。

上の写真にも写っていますが、シッポ(?)の先の形や、ツノについているトゲトゲが特徴です。

ここからメガロパになるまでに、まだ変化をするのかもしれないですが、今のところその時期の写真を見たことがないので、私には解りません。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

メガロパは、チリモンのなかには夏などはたくさん入っていますが、大きさは色々です。

大きくても体の本体は1センチはない場合が多いです。

おおむね薄いクリーム色にパールがかったツヤがあり、チリモンの中に混じっていてもよく目立ちます。

一度だけ、こんなきれいなのを見つけました!

(08年7月末 和歌山県湯浅沖または大阪湾または兵庫県神戸沖の漁)

大人の姿の参考はこちらで