先生「今日は、和太鼓を演奏します。ここに、和太鼓を準備しました。」

ピアノの後ろから、和太鼓を出してくる。

児童「うおおおぅ・・・」「おっきいー!」

先生「大きいねぇ~。どんな音か聞いてみたいねぇ~。

では、『どん』と鳴らすよ。聞いください。」

和太鼓「どぉぉんーーー。」

児童「わぁー!!」「響く!」「心臓にきた!」

先生「よく響く、いい音だね。もう一回、鳴らすよ。響きが残るから、最後の音までよーく聞いてください。」

和太鼓「どぉぉんーーー。」

児童 話をしないで、静かに最後の響きまで聞く。

先生「みんなの聞き方、いいねぇ。最後の最後の響きまで聞いていました。

この素敵な音は、三つの材料で作ります。

一つ目、この皮は、牛の皮です。牛の大きな体から取った皮です。牛の命をいただきました。

二つ目、この胴は、ケヤキの木です。よーく見て!この胴は継ぎ目がないよ。

ということは・・・」

児童「一本のケヤキで出来ている。」「ケヤキの木をくりぬいて中を空洞にした。」

先生「その通り!何十年もかけて大きくなったケヤキの木を切って、3年、4年、5年ねかせて乾燥させて、くりぬいたんだね。

三つめ、このバチは樫の木です。もう少しやわらかい朴の木もあります。

牛の皮、ケヤキの木、樫の木、この三つで、耳にも体にも心にも響く音が出るんだね。

もう一回、聞こう!」

和太鼓「どぉぉんーーー。」

児童「鳴らしてみたい!」「やらせてください。」

先生「はい、オッケイ! 分かったよ、みんなもやったみよう。

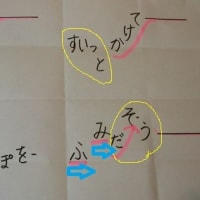

バチの持ち方は、こうやって、親指と人差し指でしっかり持って、他の指は添える感じで。

バチがすっぽ抜けないように、危ないから、しっかり持ってください。」

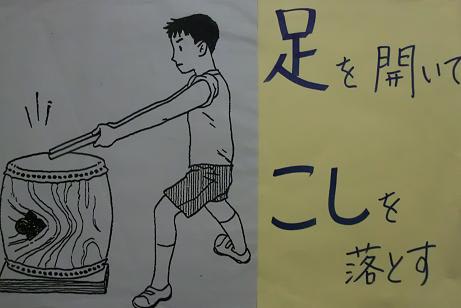

*絵・・・音楽指導ハンドブック(24)日本の音楽の授業 音楽之友社より

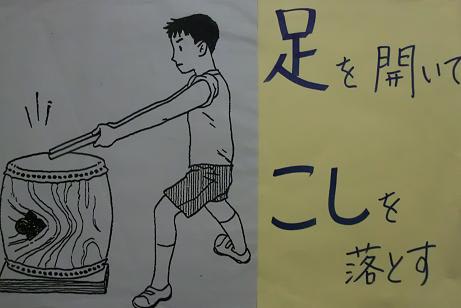

先生「構え方は、こうやって足を開いて、腰を落とします。」

*絵・・・音楽指導ハンドブック(24)日本の音楽の授業 音楽之友社より

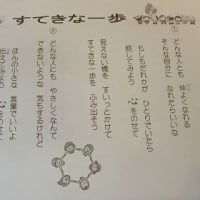

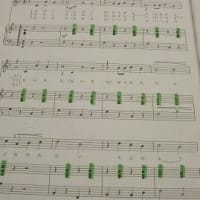

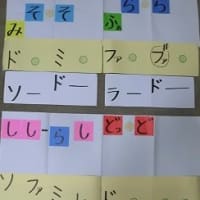

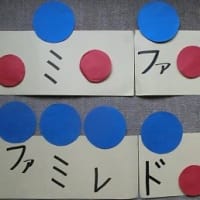

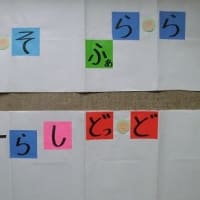

先生「今日のリズムは『どんどこどん・』。バチは一本。

右手を出して!『どんどこどん・』もう一回『どんどこどん・』

一人目が『どんどこどん』と演奏したら、すぐに、二番目の人が『どんどこどん』と演奏していきます。

では、○さんから、△くん、□さん、・・・・の順に並んで。終わったら、席に着いて友達の太鼓の音を聞いてください。」

並んだ人数分のバチを一人一人に渡す。演奏が終わったら、教師がバチを受け取る。

先生「どんどこどん、交替、どんどこどん、交替、どんどこどん、交替・・・」

四拍子の流れを作りながら、先生の口唱歌で演奏を進める。

慣れてきたら、

「どんどこどん、それ! どんどこどん、それ!・・・」

全員の一小節のリズムをつながって、一曲になるように、四拍子の流れを崩さないように、次々、

演奏していくように声をかける。

児童 全員が和太鼓の演奏をする。

先生「どんどこどんが見事につながったね。バチがすっぽ抜けることがなく、しっかり持てました。

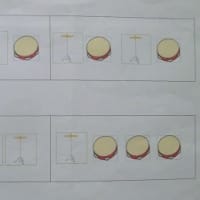

次は、もう少し長いリズムを打ってみよう。太鼓も 四つ出します。」

児童「やったー!」

一回目の授業は、和太鼓の音を楽しみ、次々にリズムをつなげていく感覚を持つのがねらいです。

細かいことは、ちょっと置いておいて、「楽しむ」「つなげる」をクラスみんなでやることが、この後の授業を展開していくときに、大事になります。

聴覚過敏の児童がいる場合、和太鼓の音を出す前に、太鼓から離れた場所で聞くことができると ひと声かけておきます。

太鼓から一番遠い、教室の隅がいいかもしれません。

和太鼓の学習が進んでいくと、聴覚過敏の児童も音に慣れてきて、演奏に参加できることが多いです。

大きな音が、かなりの時間、ずっと鳴っているのは、聴覚過敏ではない児童も、耳が疲れてしまうので、演奏時間を短くするなどの配慮も必要になることがあります。

ピアノの後ろから、和太鼓を出してくる。

児童「うおおおぅ・・・」「おっきいー!」

先生「大きいねぇ~。どんな音か聞いてみたいねぇ~。

では、『どん』と鳴らすよ。聞いください。」

和太鼓「どぉぉんーーー。」

児童「わぁー!!」「響く!」「心臓にきた!」

先生「よく響く、いい音だね。もう一回、鳴らすよ。響きが残るから、最後の音までよーく聞いてください。」

和太鼓「どぉぉんーーー。」

児童 話をしないで、静かに最後の響きまで聞く。

先生「みんなの聞き方、いいねぇ。最後の最後の響きまで聞いていました。

この素敵な音は、三つの材料で作ります。

一つ目、この皮は、牛の皮です。牛の大きな体から取った皮です。牛の命をいただきました。

二つ目、この胴は、ケヤキの木です。よーく見て!この胴は継ぎ目がないよ。

ということは・・・」

児童「一本のケヤキで出来ている。」「ケヤキの木をくりぬいて中を空洞にした。」

先生「その通り!何十年もかけて大きくなったケヤキの木を切って、3年、4年、5年ねかせて乾燥させて、くりぬいたんだね。

三つめ、このバチは樫の木です。もう少しやわらかい朴の木もあります。

牛の皮、ケヤキの木、樫の木、この三つで、耳にも体にも心にも響く音が出るんだね。

もう一回、聞こう!」

和太鼓「どぉぉんーーー。」

児童「鳴らしてみたい!」「やらせてください。」

先生「はい、オッケイ! 分かったよ、みんなもやったみよう。

バチの持ち方は、こうやって、親指と人差し指でしっかり持って、他の指は添える感じで。

バチがすっぽ抜けないように、危ないから、しっかり持ってください。」

*絵・・・音楽指導ハンドブック(24)日本の音楽の授業 音楽之友社より

先生「構え方は、こうやって足を開いて、腰を落とします。」

*絵・・・音楽指導ハンドブック(24)日本の音楽の授業 音楽之友社より

先生「今日のリズムは『どんどこどん・』。バチは一本。

右手を出して!『どんどこどん・』もう一回『どんどこどん・』

一人目が『どんどこどん』と演奏したら、すぐに、二番目の人が『どんどこどん』と演奏していきます。

では、○さんから、△くん、□さん、・・・・の順に並んで。終わったら、席に着いて友達の太鼓の音を聞いてください。」

並んだ人数分のバチを一人一人に渡す。演奏が終わったら、教師がバチを受け取る。

先生「どんどこどん、交替、どんどこどん、交替、どんどこどん、交替・・・」

四拍子の流れを作りながら、先生の口唱歌で演奏を進める。

慣れてきたら、

「どんどこどん、それ! どんどこどん、それ!・・・」

全員の一小節のリズムをつながって、一曲になるように、四拍子の流れを崩さないように、次々、

演奏していくように声をかける。

児童 全員が和太鼓の演奏をする。

先生「どんどこどんが見事につながったね。バチがすっぽ抜けることがなく、しっかり持てました。

次は、もう少し長いリズムを打ってみよう。太鼓も 四つ出します。」

児童「やったー!」

一回目の授業は、和太鼓の音を楽しみ、次々にリズムをつなげていく感覚を持つのがねらいです。

細かいことは、ちょっと置いておいて、「楽しむ」「つなげる」をクラスみんなでやることが、この後の授業を展開していくときに、大事になります。

聴覚過敏の児童がいる場合、和太鼓の音を出す前に、太鼓から離れた場所で聞くことができると ひと声かけておきます。

太鼓から一番遠い、教室の隅がいいかもしれません。

和太鼓の学習が進んでいくと、聴覚過敏の児童も音に慣れてきて、演奏に参加できることが多いです。

大きな音が、かなりの時間、ずっと鳴っているのは、聴覚過敏ではない児童も、耳が疲れてしまうので、演奏時間を短くするなどの配慮も必要になることがあります。